CMSにおけるAPI連携とは?仕組み・メリット・活用事例まで徹底解説

現代のWebサイトやアプリケーション開発において、複数のシステムが相互にデータをやり取りしながら連携することは、効率的な情報運用を実現する上で不可欠な要素となっています。特に、企業や組織が扱う情報量が増大する中で、手作業による更新やデータ管理では対応しきれないケースが増え、自動化や一元管理の重要性が高まっています。

このような背景の中で注目されているのが、CMS(コンテンツ管理システム)とAPI(Application Programming Interface)の統合です。従来、CMSはコンテンツの作成や公開を行うためのツールとして利用されてきましたが、APIを介して他のシステムやアプリケーションと接続することで、データの再利用や外部サービスとの連携が容易になり、運用効率が飛躍的に向上します。

本記事では、CMSにおけるAPI連携の基本構造を中心に、その種類や仕組み、導入による利点と注意点、さらに類似する概念との違いまでを専門的な視点から整理し、実践的な理解を深めることを目的とします。開発者だけでなく、運用担当者や企画者にとっても有用な知識となるよう、実際の運用シナリオを踏まえて解説します。

1. CMSとは?

CMS(Content Management System)は、Webサイト上のコンテンツを専門的なプログラミング知識なしで作成・管理できるシステムを指します。HTMLやCSSを直接編集することなく、記事投稿や画像更新などを行えるため、多くの企業や個人が導入しています。

代表的なCMSには、WordPress、Drupal、Joomlaなどのオープンソース型や、Adobe Experience Managerのようなエンタープライズ向けの商用CMSがあります。これらのシステムは基本的にデータベースと連携し、管理画面を通じてコンテンツを操作できる点が特徴です。

CMSは従来、Webページを一体化した形で管理していましたが、API連携の登場により構造が大きく変化しました。次の章ではその仕組みを詳しく見ていきます。

2. APIとは?

API(Application Programming Interface)は、異なるソフトウェア同士がデータや機能を共有するための仕組みです。簡単に言えば、アプリケーション間の「橋渡し」のような役割を果たします。

APIは主に以下の形式で提供されます。

- REST API(Representational State Transfer):HTTP通信を利用した一般的な形式で、Webサービス間で広く採用されています。

- GraphQL API:クエリを指定して必要なデータのみ取得できる柔軟な形式です。

- SOAP API(Simple Object Access Protocol):XMLベースでデータ通信を行う古典的な方式です。

これらのAPIをCMSと連携させることで、データを外部システムとやり取りしたり、複数のプラットフォーム間でコンテンツを再利用できるようになります。

3. API連携・プラグイン連携 ・Webhookとの違い

API連携は、CMSを拡張する他の手法(プラグイン連携・Webhook)としばしば混同されますが、それぞれ目的と動作原理が異なります。以下の表で比較します。

区分 | API連携 | プラグイン連携 | Webhook |

| 主な目的 | 外部システムと双方向でデータをやり取り | CMS内部機能の拡張 | 特定イベントの通知・トリガー処理 |

| 通信方向 | 双方向通信(送受信両方) | CMS内部で完結(外部通信なし) | 一方向(CMSから外部へ通知) |

| 動作トリガー | 明示的なリクエスト(API呼び出し) | 手動または管理画面操作 | イベント発生時に自動送信 |

| データ形式 | JSON / XMLなど柔軟 | CMSの内部構造に依存 | JSON / Webリクエスト(HTTP POST) |

| 開発難易度 | 中〜高(API設計が必要) | 低(既存プラグイン利用可能) | 中(Webhook設定が必要) |

| 拡張性 | 高い(複数システム間の統合可能) | 限定的(CMS内部でのみ有効) | 高い(リアルタイム性に優れる) |

| 用途例 | CRM・EC連携、外部アプリ接続 | SEOツール、フォーム機能追加 | 決済通知、在庫更新、配信トリガー |

| 代表的な使用場面 | システム統合・データ共有 | CMS操作の簡略化 | 自動通知・イベント連携 |

API連携は「データ連携・統合」、プラグイン連携は「CMS機能の補完」、Webhookは「リアルタイム通知」に強みを持つという明確な役割分担があります。導入目的に応じて最適な手法を選択することが重要です。

4. API連携できるCMSの種類

API連携を中心に設計されたCMSには、大きく分けて「ヘッドレスCMS」と「従来型CMS(カップルドCMS)」があります。

項目 | ヘッドレスCMS | 従来型CMS(カップルドCMS) |

| 構造 | 管理と表示を分離 | 管理と表示が一体化 |

| データ配信 | APIを通じて多チャネルに提供 | CMS内部で直接HTML出力 |

| 開発自由度 | 高い(任意の技術スタックを利用可能) | CMSのテンプレート仕様に依存 |

| 表示対象 | Web・アプリ・IoTなど多様 | 主にWebサイトのみ |

| API連携 | 標準機能として搭載 | 追加プラグインで補完する場合が多い |

| セキュリティ | 分離構造でリスク分散 | CMS全体に影響が及びやすい |

| 運用コスト | 初期構築は高いが長期効率が高い | 導入容易だが拡張性が限定的 |

| 適用例 | 複数チャネル運用、DX基盤構築 | 単一サイト運用、ブログ・企業HPなど |

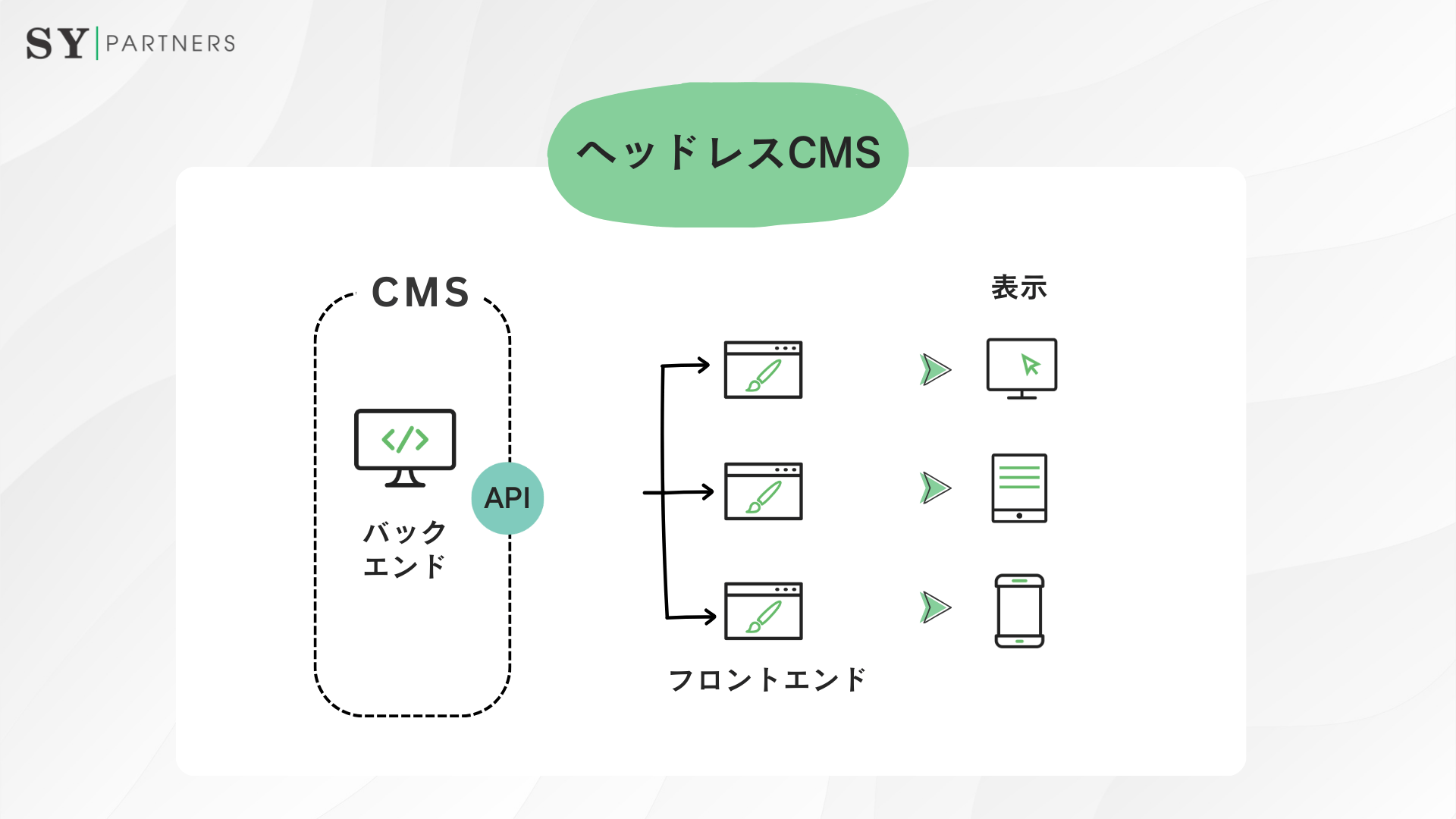

4.1 ヘッドレスCMSとは?

ヘッドレスCMSは、バックエンド(コンテンツ管理)とフロントエンド(表示部分)を分離したCMSです。コンテンツはAPI経由で配信され、Webサイト、スマホアプリ、デジタルサイネージなど、あらゆるチャネルで利用可能です。

代表的なヘッドレスCMSには、Contentful, microCMS, Strapi, Sanity などがあります。

この構造により、開発者はReact、Next.js、Vueなどの最新フロント技術を自由に選択でき、デザインやUXを柔軟に構築できます。

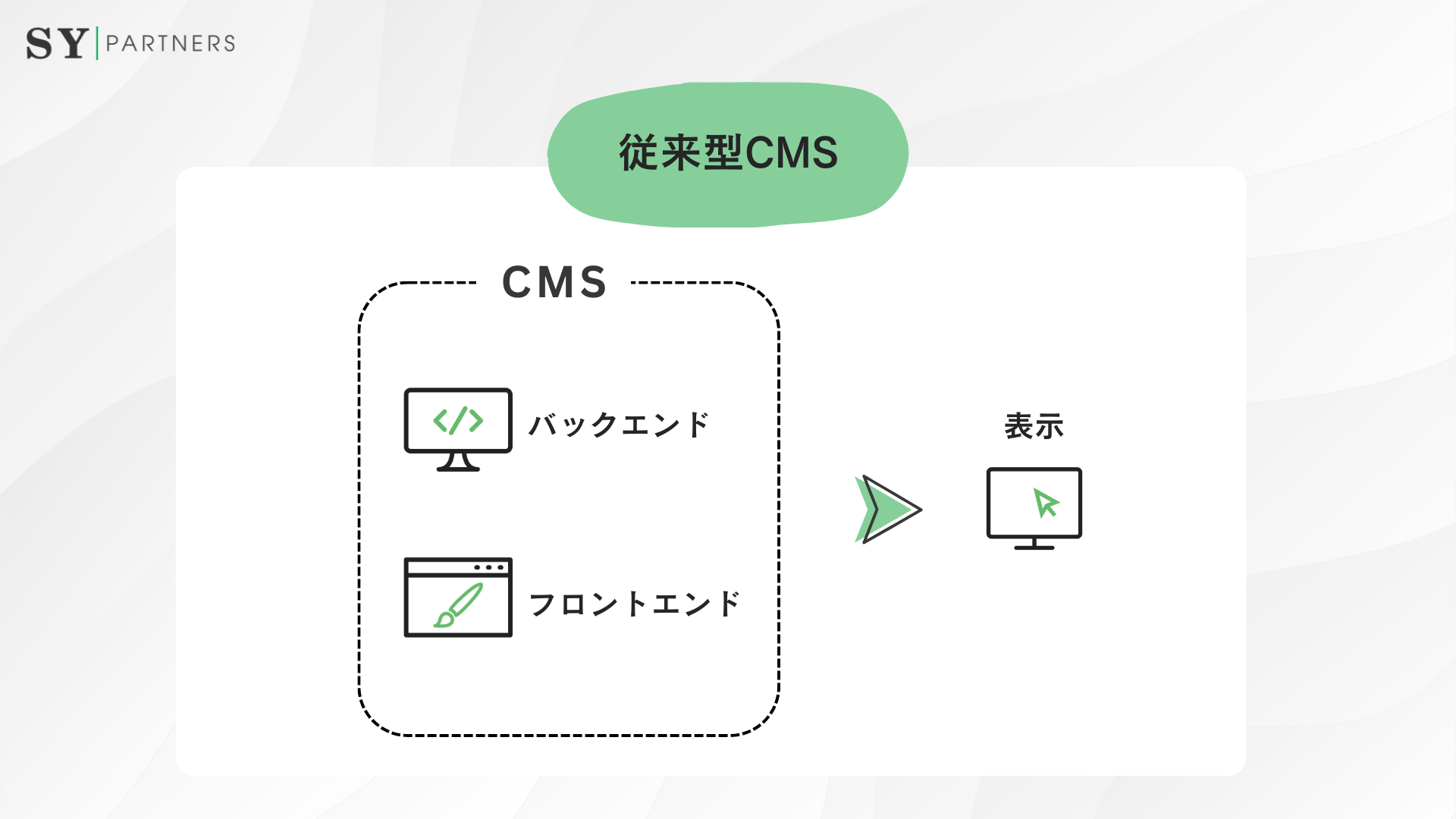

4.2 従来型CMS(カップルドCMS)とは?

従来型CMSは、コンテンツ管理(バックエンド)と表示(フロントエンド)を一体化した仕組みです。WordPressやMovable Typeなどが代表的で、CMS内のテンプレートエンジンを通してWebページを生成します。

API機能を持つものもありますが、APIは補助的な位置づけで、主にWebサイト単体での運用を想定しています。

このように、ヘッドレスCMSはAPI連携を前提としたアーキテクチャであり、データ活用の自由度が高い点が最大の特長です。

5. API連携による主なメリット

API連携(API Integration)は、異なるシステム間をつなぐ「橋」の役割を果たし、データや機能を相互に活用できるようにします。ここでは、API連携によって得られる主要なメリットを具体的に紹介します。

5.1 マルチチャネル展開の最適化

APIを活用すれば、同じコンテンツをWebサイト、モバイルアプリ、SNS、メール配信など複数のチャネルへ自動的に展開できます。たとえば新商品情報を一度登録するだけで、全プラットフォームへ即時に反映できるため、運用コストを大幅に削減できます。

この仕組みにより、企業は一貫したブランド体験を提供でき、顧客接点ごとの齟齬を防止します。情報発信のスピードと精度が高まり、マーケティング効果の最大化にもつながります。

5.2 開発効率と拡張性の向上

APIによりフロントエンドとバックエンドを明確に分離できるため、担当領域ごとの並行開発が可能になります。これにより開発スピードが上がり、機能追加や修正も柔軟に対応できるようになります。

また、他社サービスや自社の別システムとの連携も容易になり、長期的にはアーキテクチャ全体の拡張性・保守性を高める基盤となります。

5.3 業務プロセスの自動化

APIを介して外部サービスを組み合わせることで、翻訳、画像最適化、在庫同期、顧客データ分析など多様な業務を自動化できます。たとえばECサイトでは、受注時に自動で請求書発行・配送手配まで処理できる仕組みを構築できます。

これにより、人手作業によるミスや遅延を削減し、スタッフはより価値の高い業務(企画・改善・顧客対応など)に集中できます。

5.4 データ統合による経営判断の高度化

API連携を通じて、CRM、EC、広告、会計など複数ツールのデータを統合できます。これにより顧客行動や売上傾向を横断的に分析し、経営判断をより正確に下せるようになります。

さらに、統合データを活用したダッシュボードを構築すれば、現場・経営層ともにリアルタイムで状況を把握し、即応的な意思決定が可能となります。

5.5 顧客体験(CX)のパーソナライズ

APIを利用して、顧客データをリアルタイムで取得・反映することで、一人ひとりに最適化された体験を提供できます。たとえば購入履歴に基づいておすすめ商品を自動表示したり、チャットボットが顧客情報を参照して応対内容を変えることも可能です。

このように、APIは単なるシステム連携の手段にとどまらず、顧客ロイヤルティを高める重要なマーケティング基盤となります。

5.6 イノベーション促進と新規サービス創出

API連携により、外部デベロッパーや他企業とのコラボレーションが容易になります。オープンAPIを通じて新しいアプリや連携サービスを生み出せば、自社単独では実現できなかった価値を提供できます。

この仕組みは、企業のデジタルエコシステムを拡張し、スピーディな事業開発を支える「イノベーションの土壌」として機能します。

API連携は、単なる技術的仕組みではなく、業務効率化・顧客体験の向上・新規価値創出を支える戦略的な要素です。システムをつなぐことで企業はデータを「活かす」段階へ進み、より俊敏で統合的なビジネス運営を実現できます。

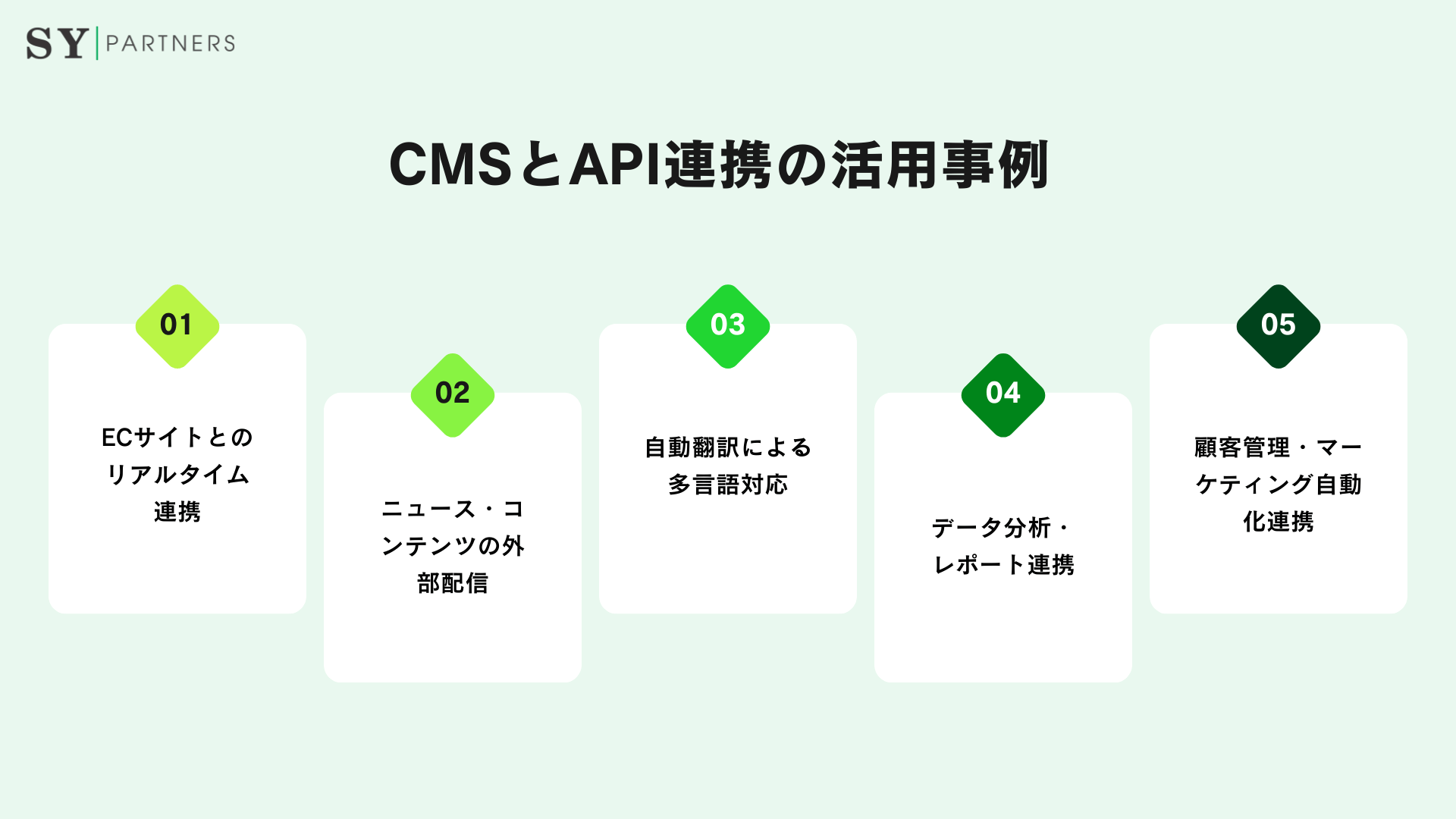

6. CMSとAPI連携の活用事例

API連携を活かすことで、CMS(コンテンツ管理システム)は単なる「情報発信ツール」から「デジタル運用の中核」へと進化します。ここでは、具体的な活用事例を通して、その実効性を見ていきます。

6.1 ECサイトとのリアルタイム連携

CMSで作成した商品情報を、APIを通じてECプラットフォームに自動同期する仕組みを構築できます。商品名、価格、在庫状況、説明文などの変更があれば、即座にECサイトに反映され、複数チャネルでの整合性が保たれます。

この連携により、更新作業の二重管理が不要になり、在庫切れ表示の遅延や誤情報のリスクを大幅に軽減します。結果として、ユーザー体験の質が高まり、販売機会の損失も防止できます。

6.2 ニュース・コンテンツの外部配信

CMSで管理しているニュース記事やブログ投稿を、API経由でモバイルアプリ、SNS、外部メディアなどへ自動配信できます。コンテンツ更新を一元的に行えるため、運用負担を最小限に抑えつつ発信スピードを向上できます。

特にメディア運営や広報部門では、情報公開のタイミングを統一できる点が大きな利点です。社内外の複数チャネルで一貫したメッセージを届けることが可能になります。

6.3 自動翻訳による多言語対応

翻訳API(例:Google Translate API、DeepL API)をCMSに組み込むことで、記事や商品説明を自動で多言語版へ変換できます。新しいコンテンツが登録されるたびに翻訳プロセスが自動実行され、海外向けページが即座に生成されます。

これにより、グローバル展開を行う企業はスピーディに多言語サイトを構築でき、ローカライズコストを抑えながら市場拡大を実現できます。

6.4 データ分析・レポート連携

APIを通じて、CMSのコンテンツデータをGoogle AnalyticsやBIツール(例:Tableau、Looker)と連携させることができます。これにより、各ページの閲覧数、滞在時間、CV率などを自動で収集・可視化できます。

定量的な指標を基にコンテンツ改善を行えるため、勘や経験に頼らないデータドリブンな運用が可能になります。また、ダッシュボード化すればチーム全体で効果をリアルタイムに共有できます。

6.5 顧客管理・マーケティング自動化連携

CMSとCRMやMAツール(例:Salesforce、HubSpot)をAPI連携することで、コンテンツ閲覧履歴を基にしたリードスコアリングや自動メール配信が可能になります。顧客ごとの関心データを活かしたパーソナライズ施策が実現できます。

このような仕組みを構築することで、マーケティング活動がより効率的かつ精度の高いものとなり、顧客エンゲージメントを着実に向上させることができます。

CMSとAPI連携を活用すれば、「コンテンツを作る・届ける・分析する・改善する」という一連の流れを自動化・最適化できます。これは単なる効率化に留まらず、ビジネス成長を加速させる仕組みそのものです。

7. API連携時の注意点

API連携は利便性が高い一方で、運用上のリスクや設計上の落とし穴も存在します。ここでは、安全かつ安定的にAPIを活用するために押さえておくべき主要なポイントを整理します。

7.1 セキュリティ管理の徹底

APIキーやアクセストークンは、認証・認可の要となる情報です。これらをハードコードせず、環境変数や専用の秘密管理ツール(例:AWS Secrets Manager、Vaultなど)で安全に保管することが不可欠です。

また、通信には必ずHTTPSを使用し、IP制限・署名付きリクエスト・OAuth2.0などを組み合わせることで不正アクセスを防止します。セキュリティは一度の設定で終わりではなく、定期的な監査が必要です。

7.2 バージョン管理と互換性維持

APIは進化し続けるため、仕様変更が生じることがあります。エンドポイントにバージョンを明示(例:/v1/、/v2/)し、古いバージョンとの互換性を確保する設計が重要です。

これにより、既存システムや外部連携先に影響を与えず、新機能を安全に追加できます。リリースノートの共有や利用者向けのドキュメント更新も欠かせません。

7.3 通信最適化とパフォーマンス管理

API通信は、サーバー負荷や応答遅延の原因となる場合があります。キャッシュ制御、レートリミット(呼び出し回数制限)、非同期処理などを組み合わせることで、効率的な通信を実現します。

特に大規模トラフィック環境では、データ取得の最適化(例:GraphQLやバッチリクエスト)を導入することで、ネットワークコストを抑制できます。

7.4 エラーハンドリングと再試行設計

API連携では、外部要因による通信失敗やタイムアウトが避けられません。レスポンスコード(例:429、503など)に応じた適切なリトライ処理やフォールバック(代替処理)を設けることが重要です。

ユーザーや他システムにエラー情報を明確に伝える仕組みを設けることで、トラブル時の影響を最小限に抑えられます。

7.5 ドキュメント整備と共有

API仕様書(エンドポイント一覧、パラメータ、レスポンス形式など)は、開発・運用チーム間の共通言語です。Swagger(OpenAPI)やPostmanなどのツールを活用して、常に最新状態に保ちましょう。

明確なドキュメントを整備しておくことで、チーム間の連携が円滑になり、新規メンバーのオンボーディングも容易になります。

7.6 依存関係と障害時のリスク管理

API連携は外部サービスへの依存を伴います。万が一そのサービスが停止した場合に備え、冗長化設計やフェールセーフ処理を組み込むことが推奨されます。

また、重要な業務システムでは依存先ごとの稼働状況を監視し、障害検知時に自動で通知・切り替えできる体制を整えることで、業務中断リスクを最小化できます。

API連携の成功は、単に「つなぐ」ことではなく、「安全に・安定的に・長期的に運用できる」設計にかかっています。これらの注意点を踏まえることで、信頼性の高い連携基盤を構築し、ビジネス全体の持続的な成長を支えることが可能になります。

おわりに

CMSにおけるAPI連携は、システム間をつなぐ中核技術として、情報の一元管理と柔軟な運用を可能にします。特に、ヘッドレスCMSの普及によって、APIを基軸とした設計思想が主流となり、あらゆるデバイスやサービスとの連携が容易になっています。これにより、企業や開発チームはより効率的かつ拡張性の高いWebエコシステムを構築できるようになりました。

一方で、API連携の導入には、セキュリティ対策、運用体制の整備、そしてAPI設計方針の明確化といった要素を慎重に検討することが求められます。これらを適切に設計・管理しなければ、利便性の裏でリスクを抱える可能性もあります。

最適なCMSの選定と正確な連携設計を行うことで、Web運用の持続性・拡張性を高め、将来的なシステム統合や新技術への対応にも柔軟に備えることができるでしょう。API連携は単なる技術要素ではなく、今後の情報戦略を支える基盤としての重要な位置づけを担っています。

EN

EN JP

JP KR

KR