モバイルアプリとは?仕組み・種類・開発手法・活用事例5選を徹底解説

スマートフォンの普及により、モバイルアプリは買い物やSNS、学習、健康管理など日常のあらゆる場面で欠かせない存在となりました。企業にとっても、アプリは顧客との接点を深め、競争力を高める戦略的ツールです。

本記事では、モバイルアプリの基本から種類、仕組み、開発プロセスまでを初心者にもわかりやすく解説。さらに、AIを活用したパーソナライズやデータ分析、最新トレンド、課題への対応策も紹介し、アプリ開発やビジネス活用のヒントを提供します。

1. モバイルアプリとは?

モバイルアプリとは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末上で動作する専用アプリケーションです。ECやSNS、ゲーム、業務支援など、ユーザーのニーズに応じた多様な機能を提供し、日常生活やビジネスに密着した役割を果たします。

デバイスによって画面サイズや操作性が異なるため、アプリ設計にも工夫が求められます。スマートフォン向けは片手での操作性を重視し、タブレット向けは広い画面を活かした情報表示や操作性の最適化が重要です。

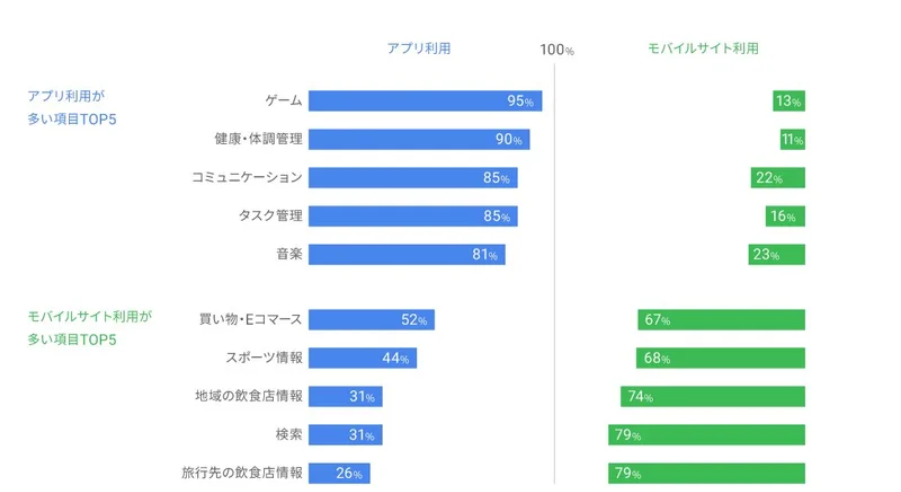

スマートフォンでは、アプリとモバイルサイトの使われ方に明確な違いがあります。Think with Googleが公開したデータによれば、添付された図から読み取れるように、「ゲーム」や「健康・体調管理」、「コミュニケーション」などはアプリでの利用率が非常に高く、それぞれ95%、90%、85%を記録しています。こうした分野では、スムーズな操作やプッシュ通知、オフライン利用などの機能性が重視されており、アプリがユーザーにとって最も快適な手段となっています。

一方で、「旅行先の飲食店情報」や「検索」、「ECサイトでの買い物」などは、モバイルサイトでの利用率が上回っています。たとえば「検索」や「旅行中の飲食店情報取得」では、57%がモバイルサイトを利用していることが分かります。こうした利用は、思いついたときにすぐアクセスできる利便性や、アプリをダウンロードする手間が省ける点が好まれていると考えられます。

つまり、アプリは継続的・密接な利用に、モバイルサイトは一時的・即時性の高い情報取得に向いている傾向があります。ユーザーの目的に応じて、それぞれのチャネルが適切に使い分けられていることがデータから浮かび上がっています。

アプリケーションとプラットフォームの関係(アプリとOSの依存性)

モバイルアプリは、基本的に使用するプラットフォーム(OS)に強く依存しています。代表的なモバイルOSにはiOSとAndroidがあり、それぞれが異なるエコシステム・開発言語・開発ツールを持っています。

iOSとAndroidの基本的な違い

スマートフォンアプリを開発する際には、対象とするプラットフォームによって開発手法や技術スタックが大きく異なります。ここでは、iOSとAndroidの代表的な違いを、提供元やエコシステム、開発ツールなどの観点から比較します。

項目 | iOS | Android |

提供元 | Apple | |

エコシステム | 閉鎖的(Apple製品で完結) | 開放的(多様なデバイスメーカーが採用) |

主な開発言語 | Swift(以前はObjective-C) | Kotlin(以前はJava) |

開発ツール | Xcode + iOS SDK | Android Studio + Android SDK |

配布方法 | App Store(Appleの審査が必須) | Google Play(審査は緩やか) |

ハードウェア制御 | Apple製デバイスのみ(統一された環境) | メーカーごとに差異あり(多様な環境) |

iOSは統一された品質と安全性、Androidは多様な市場への対応力がそれぞれの強みです。

開発における主要な構成要素

アプリ開発では、OSに関係なく共通して使用される構成要素も存在します。それぞれの役割を理解することで、より柔軟な開発が可能になります。

要素 | 説明 | 例 |

SDK | OSごとに提供される開発キット。カメラ、GPS、加速度センサなどの端末機能にアクセス可能。 | iOS SDK、Android SDK |

API | 外部サービスとアプリを連携させる仕組み。認証、決済、地図、SNSなどの外部機能の利用に不可欠。 | Google Maps API、Stripe APIなど |

フレームワーク | クロスプラットフォーム開発を可能にする開発環境。1つのコードで複数OS向けアプリを開発できる。 | Flutter、React Native、Xamarinなど |

これらの構成要素を適切に活用することで、アプリの機能性と拡張性を高めることができます。

クロスプラットフォームの利点と課題

単一のコードベースで複数のOSに対応できるクロスプラットフォーム開発は、スタートアップや短納期プロジェクトで特に有効です。ただし、万能ではなく、いくつかの技術的制約も存在します。

項目 | 内容 |

利点 | コードの再利用性が高く、開発工数とコストの削減が可能。 |

主な用途 | MVP(Minimum Viable Product)、スタートアップアプリ、社内ツールなど。 |

課題 | ネイティブ開発に比べて動作速度やデザインの最適化が難しい場 |

クロスプラットフォームは効率面で優れますが、UI・UXの完成度を求める場合はネイティブとの使い分けが重要です。

iOSとAndroidは設計思想やエコシステムが大きく異なるため、アプリの目的やユーザー層に応じて適切なプラットフォームを選定することが重要です。クロスプラットフォーム技術を活用すれば、開発効率を高めつつ、幅広いユーザーにリーチすることができますが、ネイティブならではの体験を重視する場合は、それぞれに最適化された開発手法を選ぶことが求められます。

2. モバイルアプリの主な種類

モバイルアプリは、開発手法や技術基盤により、ネイティブアプリ、ハイブリッドアプリ、クロスプラットフォームアプリ、PWAに分類されます。以下で、各種の特徴、メリット、課題を詳しく解説します。

2.1 ネイティブアプリ(Native App)

ネイティブアプリは、最高の操作性と高性能を求める場合に最適な選択肢です。OSごとの最適化により、ユーザー体験は非常に滑らかで、端末機能も最大限活用できます。

| 内容 |

| 概要 | 特定OS(iOSやAndroid)に最適化されたアプリ。SwiftやKotlinで開発される。 |

| 特徴 | ・デバイス機能をフル活用(カメラ、GPSなど) ・滑らかなUI/UX体験 |

| 活用シーン | ・3Dゲームなど高グラフィックスアプリ ・セキュリティ重視の金融アプリ |

| 技術的強み | ・高速な動作 ・ネイティブならではの高パフォーマンス |

| おすすめポイント | 品質重視・操作性重視のアプリに最適 ・AIによるUIテストでさらに洗練可能 |

操作性・見た目・反応速度すべてにおいて最高水準。コストと期間に余裕があるプロジェクトに強く推奨されます。

2.2 ハイブリッドアプリ(Hybrid App)

ハイブリッドアプリは、Web技術を活用しつつアプリストアで配信できる手軽さが魅力です。中小規模プロジェクトや初期検証に適しています。

| 内容 |

| 概要 | HTML/CSS/JavaScriptなどのWeb技術を使用し、WebViewで動作するアプリ。 |

| 特徴 | ・Webとアプリの橋渡し ・IonicやCordovaなどのフレームワークを活用 |

| 活用シーン | ・ECアプリや情報提供アプリなど中小規模プロジェクト |

| 技術的強み | ・1コードで複数OS対応 ・比較的低コストで開発可能 |

| おすすめポイント | 開発コストを抑えつつアプリ配信したい企業向け ・AIでWebViewの遅延も軽減可 |

スピード重視・コスト重視の企業に適した選択肢。ただし、ネイティブアプリのような操作性を期待するのは難しいです。

2.3 クロスプラットフォームアプリ(Cross-Platform App)

クロスプラットフォームアプリは、開発効率と品質のバランスを取りたい場合に理想的です。FlutterやReact Nativeの登場で、UI/UXも大幅に向上しています。

| 内容 |

| 概要 | 単一コードベースでiOSとAndroidに対応可能なアプリ。FlutterやReact Nativeが代表。 |

| 特徴 | ・コード共有率が高い(80〜90%) ・ネイティブに近いUI/UX体験 |

| 活用シーン | ・SNSアプリや業務支援アプリなど幅広く活用可能 |

| 技術的強み | ・開発効率と保守性に優れる ・軽量で高速 |

| おすすめポイント | スピーディに複数OS対応アプリを開発したい企業向け ・AIによるコード生成でさらに効率化可能 |

1つのチームで複数プラットフォームに対応したい場合に最適。コストを抑えつつ、ある程度の品質も確保できます。

2.4 Progressive Web App(PWA)

PWAは、インストール不要でアプリ体験を提供できる革新的なWebアプリです。スピーディな公開と広範なアクセス性を求めるなら、有力な選択肢です。

| 内容 |

| 概要 | ブラウザ技術(Service Workerなど)を用い、アプリのような体験を提供するWebアプリ。 |

| 特徴 | ・インストール不要 ・オフライン対応・プッシュ通知も可能 |

| 活用シーン | ・ニュースサイトや簡易ECサイトなど、即時性やアクセス性が重視される場面 |

| 技術的強み | ・SEO効果あり ・クロスプラットフォーム対応 ・低コスト |

| おすすめポイント | 導入が迅速で、幅広いユーザーに届けたい場合に最適 ・AIでユーザー行動分析・改善可能 |

アプリ開発における最小コストかつ最短スピードの手段。深い機能連携が不要なサービスにおすすめです。

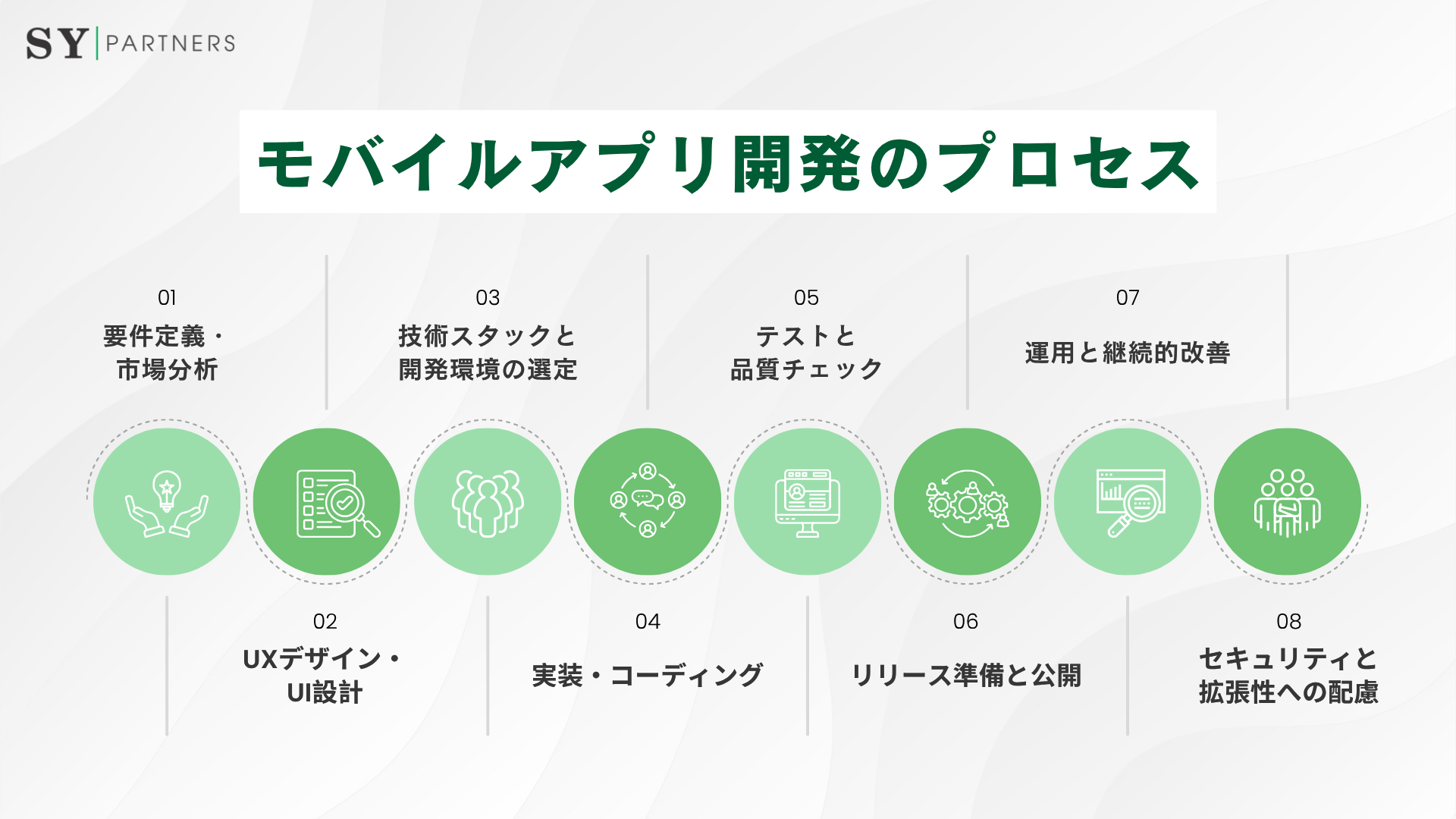

3. モバイルアプリ開発のプロセス

モバイルアプリ開発は、ただコードを書くことではありません。市場分析から設計、実装、リリース、運用まで、一貫したプロセスが必要です。各ステップを丁寧に進めることで、使いやすく価値のあるアプリが生まれます。

3.1 要件定義・市場分析

まず、アプリの「目的」と「誰に向けて作るのか」を明確にします。

- ユーザー像の明確化:年齢、行動、悩みなどを具体化

- 課題の洗い出し:ユーザーやビジネスの「困りごと」を特定

- 競合リサーチ:他社アプリと差別化するポイントを探す

- 必要な機能の整理:最小限で実用的なMVP設計が鍵

※この段階が曖昧だと、後工程で手戻りが多くなります。

3.2 UXデザイン・UI設計

ユーザーが迷わず快適に使えるように、 UX(ユーザーエクスペリエンス)と UI(ユーザーインターフェース) を設計します。

- 画面遷移とユーザーフローの設計:使い方を論理的に整理

- ワイヤーフレームの作成:紙面上で構造を検討

- デザインツールで試作:Figma等でプロトタイプを作成

- 初期ユーザーによるフィードバック:改善点を早期発見

良いUXがあって初めて、ユーザーに「また使いたい」と思われるアプリになります。

3.3 技術スタックと開発環境の選定

目的や予算に合った技術を選ぶことが、スムーズな開発と運用に直結します。

- iOS/Androidか、両方対応か?

- FlutterやReact Nativeなどのクロス開発か、ネイティブか?

- バックエンドは何を使う?(Firebase、Node.js、Laravelなど)

- データ管理・API連携の仕組みは?

目的に応じた選定が、無駄な工数やコストを抑えます。

3.4 実装・コーディング

要件に沿って機能を実装。見た目と中身を組み合わせてアプリを形にしていきます。

ここで「使えるものができる」状態になります。

3.5 テストと品質チェック

どれだけ良い設計でも、不具合があれば信頼は得られません。

- 基本動作の確認(ユニットテスト)

- UIの操作性・誤動作チェック

- 実機・複数端末での動作検証

リリース前のテストで不安要素を潰し、信頼性を確保します。

3.6 リリース準備と公開

ストア申請やアセット準備など、最終仕上げの段階です。

- App Store/Google Playへの申請手続き

- アプリアイコンや説明文、スクリーンショットの準備

- リリース後の初期対応体制を用意(不具合報告、FAQなど)

ここまで来てようやく、ユーザーの元にアプリが届きます。

3.7 運用と継続的改善

リリースはゴールではなく、スタートです。継続的に改善と支援を行いましょう。

- 利用状況の分析(継続率、離脱率など)

- ユーザーレビューの分析と改善対応

- バグ修正・機能追加・アップデート

運用こそが、アプリの価値と成果を左右します。

3.8 セキュリティと拡張性への配慮

長く使われるアプリには、安全性と将来への備えが不可欠です。

- データ暗号化とユーザー認証の強化

- トラフィック増加への対応(クラウド活用など)

- ログ監視や障害対応体制の整備

これにより、信頼性のあるプロダクトとして長期運用が可能になります。

モバイルアプリ開発は、明確な戦略と段階的な実行が求められるプロジェクトです。どのステップも疎かにできません。逆に言えば、各工程をしっかりと踏めば、ユーザーに愛されるアプリを作ることは十分に可能です。

「目的に合った設計」「ユーザー視点」「継続的な改善」が成功の鍵です。

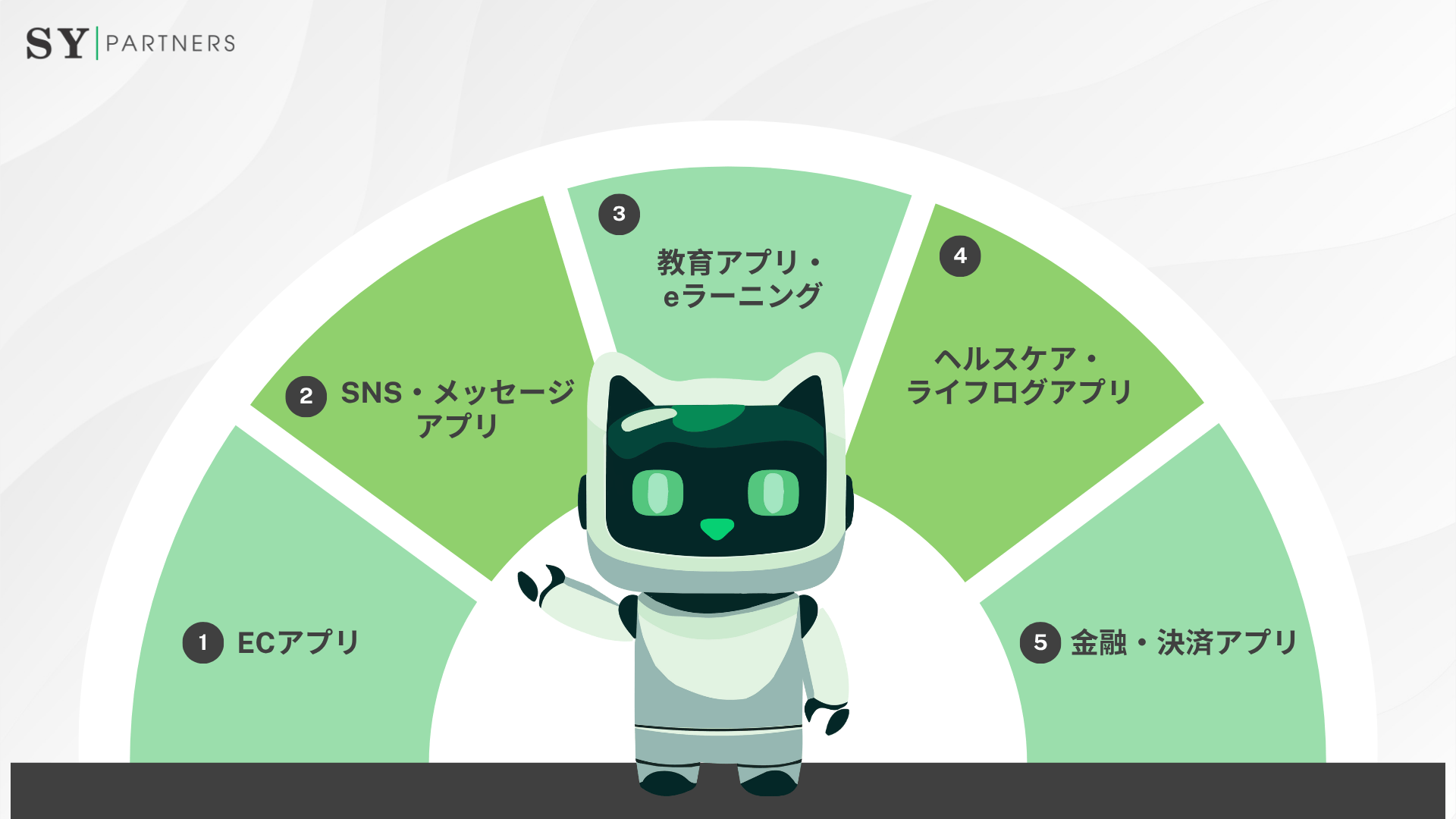

4. モバイルアプリのビジネス活用事例

モバイルアプリは、単なる情報提供ツールにとどまらず、顧客との接点を強化し、業務効率や収益向上に直結する戦略的な手段となっています。ここでは、業種ごとに代表的な活用例を紹介します。

4.1 ECアプリ(電子商取引)

オンラインショッピングの普及により、ECアプリは単なる販売チャネルではなく、ユーザー体験を左右する中核的な役割を担っています。

項目 | 内容 |

主な特徴 | ・商品検索、カート、レビュー、決済などの一体化機能 ・プッシュ通知によるセール情報配信 ・ログイン・閲覧履歴によるパーソナライズ推薦 |

活用法 | ・カート放棄防止のためのリマインダー通知 ・ユーザーに合わせた商品提案で購入率アップ |

ECアプリは、売上拡大だけでなく「顧客との長期的関係構築」を実現するプラットフォームです。

4.2 SNS・メッセージアプリ

SNSアプリは、日常的なコミュニケーションと情報発信の中心として、ユーザーとの接触時間を最大化するツールです。

項目 | 内容 |

主な特徴 | ・リアルタイムメッセージや投稿機能 ・ストーリー、ライブ配信などのエンゲージメント要素 ・AIによるタイムライン最適化 |

活用法 | ・利用頻度の高い機能を活用し、エンゲージメント強化 ・広告収益や有料サービスによるマネタイズ |

SNSは「つながり」だけでなく、ビジネスの場としても高い可能性を秘めた空間です。

4.3 教育アプリ・eラーニング

教育アプリは、学習を生活の一部に取り入れることを可能にし、学ぶ楽しさを高める設計が求められています。

項目 | 内容 |

主な特徴 | ・動画・音声コンテンツ、クイズ機能の提供 ・オフライン対応による学習環境の柔軟性 ・バッジやランキングによるゲーミフィケーション |

活用法 | ・進捗管理を通じて個別最適化学習を実現 ・楽しみながら継続的な学習習慣を促進 |

学習効果だけでなく「続けたくなる体験」を提供できるかが、教育アプリ成功のカギです。

4.4 ヘルスケア・ライフログアプリ

ライフスタイルの可視化と改善支援が求められる中、ヘルスケアアプリは個人の健康管理をサポートする存在です。

項目 | 内容 |

主な特徴 | ・歩数、心拍、睡眠などの自動記録 ・スマートウォッチ等のIoT連携 ・ダッシュボードによるデータ可視化 |

活用法 | ・ライフログをもとに健康習慣の改善提案 ・目標設定やアラートによるセルフモニタリング支援 |

「無理なく続けられる」という設計思想が、ユーザーの信頼と継続利用につながります。

4.5 金融・決済アプリ

現代の金融サービスにおいては、スピード・利便性・安全性を兼ね備えたモバイルアプリが求められています。

項目 | 内容 |

主な特徴 | ・銀行口座連携、即時送金、支払い明細表示 ・グラフ化された支出管理機能 ・二段階認証、顔認証などの高度なセキュリティ対策 |

活用法 | ・家計簿アプリとしての活用や資産管理支援 ・不正利用の早期発見、利用履歴のリアルタイム確認 |

ユーザーが「安心して使えること」が、金融アプリの信頼性を構築する上で最重要です。

5. モバイルアプリ開発の課題と対策

スマートフォンアプリの開発・運用には、ユーザー体験、技術的制約、セキュリティ、チーム管理など多岐にわたる課題が存在します。ここでは、開発現場で特に頻出する6つの課題とその具体的対策について解説します。

5.1 多機種・OSバージョン対応

スマートフォンの機種やOSバージョンは非常に多岐にわたり、同じアプリでも環境によって挙動が異なることがあります。これにより、UI崩れや一部機能が正しく動作しないといった問題が生じやすくなります。

| 内容 |

課題 | デバイスやOSの違いによる互換性の問題、UIの崩れ、古いバージョンでのバグ。 |

対策 | 対象デバイスを明確に定義し、実機テストとシミュレーターを併用。ブラウザ対応状況などを事前に調査し、非対応端末への警告表示なども活用。 |

開発初期から「サポート対象環境」を明示することで、想定外のバグ修正にかかる工数を抑え、品質と効率の両立が可能になります。

5.2 運用・保守・アップデート対応

アプリはリリース後も定期的なアップデート、OSの変更への対応、不具合修正などの運用フェーズが続きます。この継続運用が開発コストの大部分を占める場合もあります。

| 内容 |

課題 | 修正や新機能追加のたびにビルド・テスト・申請が必要。アップデート時のバグ混入や手動リリースによる人為ミス。 |

対策 | CI/CD(継続的インテグレーション・デリバリー)ツールを導入し、自動テストと自動配信を構築。段階的リリースやフィーチャーフラグでリスクを最小化。 |

自動化とモジュール管理によって、保守フェーズでの負荷を大幅に軽減し、継続的な品質保証体制を構築できます。

5.3 リテンションとエンゲージメント設計

アプリはインストールされても、使われ続けなければ意味がありません。初回起動後の定着率(リテンション)を高める工夫が、アプリの価値を決定づけます。

| 内容 |

課題 | ユーザーが短期間で離脱し、アクティブユーザー数が増えない。コンテンツに魅力がない・通知が煩わしいなど。 |

対策 | プッシュ通知やアプリ内メッセージをパーソナライズし、A/Bテストによってユーザー反応を分析。初回体験(オンボーディング)の設計も重要。 |

継続利用を促すには、利便性だけでなく「ユーザーに寄り添う設計」が求められ、心理的なUXデザインも重要です。

5.4 セキュリティ・プライバシー対策

モバイルアプリでは、個人情報や位置情報、決済情報などを扱うケースが多く、セキュリティ対策は最重要事項です。法規制への適合も含め、慎重な設計が必要となります。

| 内容 |

課題 | ユーザーデータの漏洩、通信の傍受、パスワード流出など。GDPRやCCPAなどの法的リスクも存在。 |

対策 | 通信の暗号化(TLS)、トークンベース認証(JWT)導入、ログイン試行制限などを設計段階で徹底。プライバシーポリシーやオプトイン設計も明示。 |

一度失った信頼は取り戻せないため、開発初期から「セキュリティ・バイ・デザイン」の考え方を取り入れる必要があります。

5.5 パフォーマンス最適化

アプリの起動速度や画面遷移の滑らかさなど、パフォーマンスはユーザー体験に直結します。特に通信やメモリの使い方が悪いと、クラッシュや動作遅延につながります。

| 内容 |

課題 | 起動時間が遅い、スクロールがカクつく、大量データ処理による強制終了など。 |

対策 | ネットワークの非同期化、キャッシュ活用、リソースの軽量化、メモリ管理の最適化などを実装。パフォーマンス計測ツール(Firebase Performanceなど)で監視。 |

機能を増やすだけでなく、「快適に動く」体験を守ることがアプリの成功につながります。

5.6 チーム体制・外注先の管理

アプリ開発はデザイナー・エンジニア・PMなど複数の職種が関わるチーム作業です。特に外部パートナーと連携する場合、品質管理や納期調整に課題が生じやすくなります。

項目 | 内容 |

課題 | 要件の認識ずれ、品質のばらつき、進行遅延など。プロジェクトの透明性欠如。 |

対策 | 要件定義を文書化し、仕様変更はチケットベースで管理。進捗管理にはJiraやBacklogなどを活用し、レビュー体制を整備。定例ミーティングで合意形成を図る。 |

プロジェクトを成功させるためには、技術力だけでなく、チーム内外の「共通理解と可視化」が不可欠です。

モバイルアプリ開発では、技術的要素・UX・運用・人材管理まで、多面的な課題を総合的に捉える必要があります。各課題に適切な対策を講じることで、安定した運用と持続的な価値提供が可能になります。

6. まとめ

モバイルアプリは、スマートフォンやタブレット向けに提供される専用アプリで、ネイティブ、ハイブリッド、クロスプラットフォーム、PWAの4種類があります。OSとの連携や配信方式を理解したうえで、要件定義からUI/UX設計、開発・テストに至るまでのプロセスを経ることで、高品質なアプリを実現できます。

EC、SNS、教育、金融など、さまざまな分野で活用されており、AIによる分析やパーソナライズによって、その価値はさらに向上します。

EN

EN JP

JP KR

KR