モバイルアプリUIの基本原則|初心者から上級者まで役立つ完全ガイド

スマートフォンが世界中で普及し、モバイルアプリはユーザーの生活の中心的存在となっています。買い物、学習、エンターテインメント、業務管理──どの分野でもモバイルアプリが不可欠です。しかし、ユーザーは「使いにくい」と感じたアプリに長く付き合うことはありません。数秒の不快感や不便さで、即座に削除される可能性すらあります。

そのため、直感的に操作でき、見やすく、安心感を与えるUI(ユーザーインターフェース) の設計が、アプリの成功を左右する最重要要素となります。本記事では、モバイルアプリUIデザインにおける9つの基本原則を取り上げ、それぞれの背景、技術的な工夫、そして実践的な適用方法を詳細に解説します。

これらの原則は日本市場だけではなく、アメリカやヨーロッパ、アジア各国といったグローバル市場でも有効であり、文化や環境が異なるユーザーに配慮した設計を考える上で欠かせないものです。

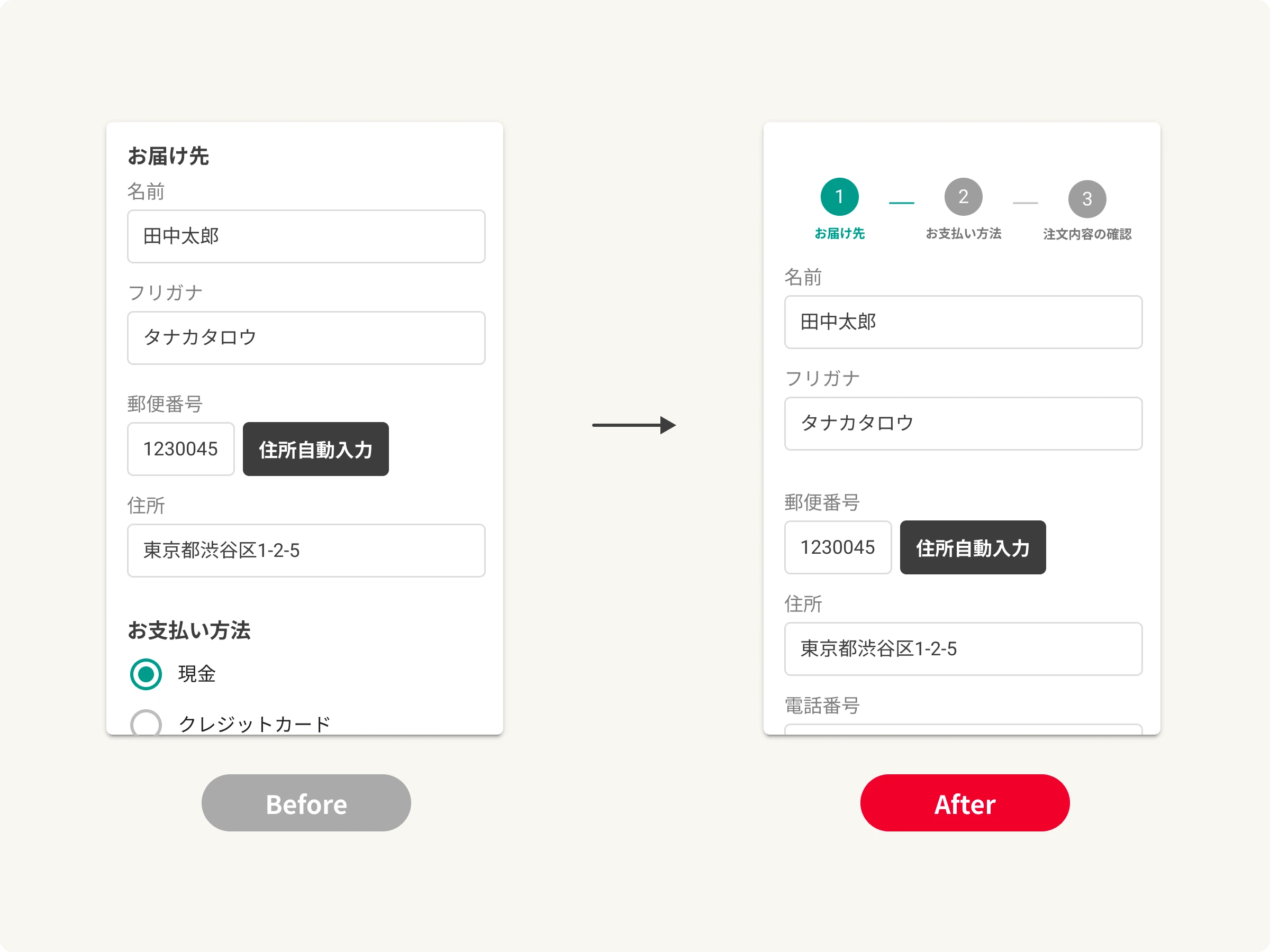

1. シンプルさを優先するUI設計

モバイルアプリを開いた瞬間の体験は、そのアプリを継続利用するかどうかを決める大きな要因です。ユーザーは複雑な操作や余計な情報を求めていません。UIは「ユーザーが何をすべきかを即座に理解できる」状態でなければなりません。

例えば、配送先住所の入力画面を考えてみましょう。すべての情報を一度に入力させると、ユーザーは負担を感じて離脱する可能性があります。これを「ステップ分割入力」に変えることで、心理的ハードルを下げることができます。

さらに、重要なアクションは色やサイズ、ホワイトスペースの活用によって目立たせ、ユーザーの注意を誘導します。

デザイン課題 | 解決策 | 効果 |

| 入力項目が多い | ステップごとに分割 | 離脱率の低下 |

| 重要要素が埋もれる | フォント・色で強調 | CTA率の向上 |

| 操作が不明確 | ツールチップ・キャプションを使用 | ユーザーの迷いを防止 |

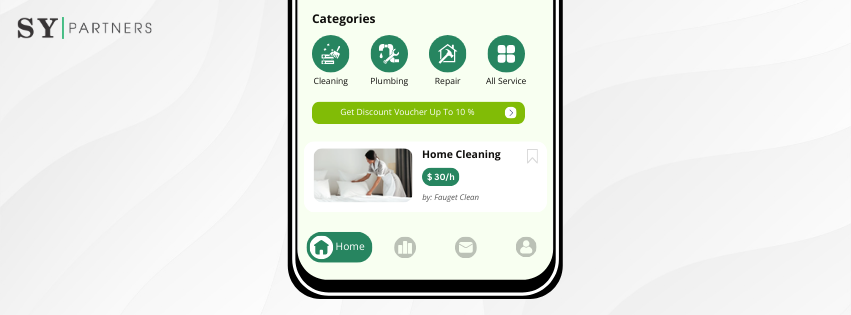

2. 予測可能なナビゲーション設計

ユーザーは日々さまざまなアプリを利用しており、そこから「操作の共通パターン」を学習しています。その期待を裏切らないナビゲーションを提供することが大切です。

たとえば、検索機能は虫眼鏡アイコン、閉じる操作は右上の「×」ボタン。これらを無視して独自仕様にすると、ユーザーは混乱しやすくなります。

さらに「3クリックルール」を意識し、どの画面も3回以内のタップで到達できるように設計することが理想です。また、進捗を自動保存し、クロスデバイスで同期する仕組みを整えることで、現代のマルチタスク環境に適合します。

3. ナビゲーションの基本法則に従う

UIデザインでは「ユーザーが直感的に理解している操作法則」を尊重することが重要です。

- 右上の「X」=閉じる

- 保存ボタン=画面下部

- 入力フィールド=淡色枠で明確に表現

これらの基本法則を変えてしまうと、ユーザーは「このアプリは自分の期待に反する」と感じ、ストレスを覚えます。独自性を追求するのは重要ですが、基本パターンを犠牲にするべきではありません。

4. 明確で優先順位の高いページデザイン

情報をどのように配置し、優先順位をつけるかは、ユーザー体験を大きく左右します。

商品のラベル名は「standard shipping」のように曖昧ではなく、「通常配送」「翌日配送」のように直感的に理解できるものを選びます。さらに、最も重要な機能はメインメニューに、重要度の低い機能はサブメニューに配置することで、自然な情報の階層化が可能です。

視線誘導においては、Fパターン(テキスト主体のスキャン)や Zパターン(ビジュアル主体のスキャン)を活用することで、ユーザーの注目を必要な場所に集中させることができます。

5. ブランドイメージを一貫させる

アプリUIはブランド体験の一部です。既存のWebサイトがある場合は、配色、フォント、レイアウトを統一することで、ブランド全体の信頼性を高めることができます。

また、モバイルでは「ホバー効果」が使えないため、ボタンやアイコンの動作をユーザーが直感的に理解できるように慎重に設計する必要があります。ブランドの統一感とユーザーの操作直感を両立させることがポイントです。

6. ユーザー入力とコミットメントの最小化

初期段階でユーザーに登録や大量の情報入力を求めると、高い確率で離脱します。

アプリはまず無料で体験させ、価値を感じてもらったうえで登録を促すのが効果的です。さらに、GPSによる自動住所入力やクレジットカードのスキャン入力、自動補完などを活用し、文字入力の手間を極限まで削減することが求められます。

入力課題 | 解決策 | 効果 |

| 面倒な初期登録 | 体験後に登録を依頼 | 離脱率低下 |

| 文字入力が煩雑 | 自動補完・スキャン機能 | UX向上 |

| 不要な項目要求 | 任意項目化 | ユーザー負担軽減 |

7. 高速な読み込みと適切なフィードバック

読み込みの遅さはユーザー離れの直接的原因です。最適化によりロードを短縮するのは当然として、待ち時間を心理的に短くする仕掛けも重要です。

- プログレスバーやローディングスピナーを表示する

- コンテンツを部分的に先読みして早めに見せる

- ローディング画面にシンプルなアニメーションを導入する

これにより、ユーザーは「アプリが動いている」と安心でき、離脱を防ぐことができます。

8. モバイル最適化と多様なユーザー対応

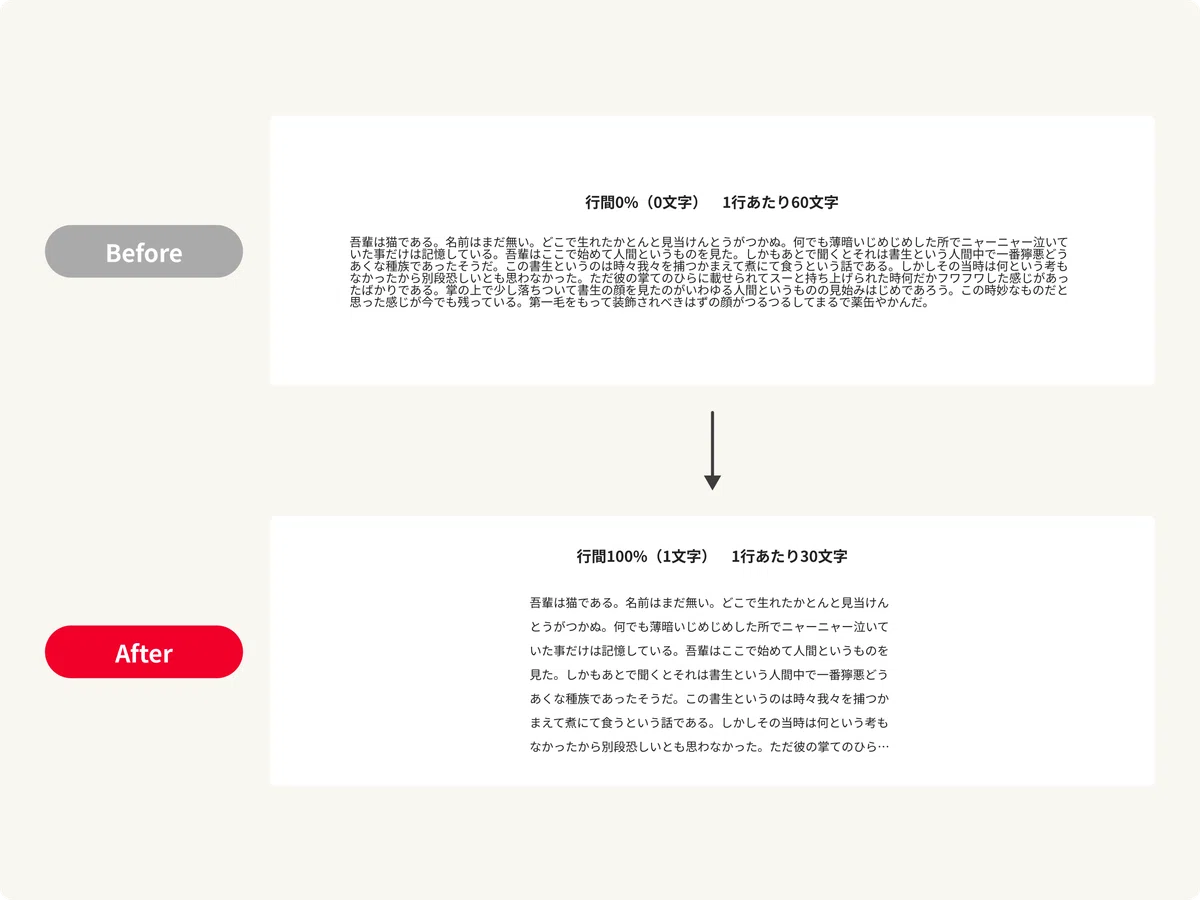

モバイルは多様な画面サイズと利用環境を前提とするため、レスポンシブ設計が不可欠です。

テキストは1行40文字以内、フォントサイズは可変

写真:i3DESIGN Designers - ボタンは誤タップ防止のため十分な間隔を確保

- 縦横両対応レイアウトで画像や動画を最適表示

- 4インチのスマホから12インチ以上のタブレットまで対応可能

これらを徹底することで、どの環境でも快適に利用できるアプリを提供できます。

9. アクセシビリティを意識した人間中心のデザイン

アプリはすべてのユーザーに開かれているべきです。

- 視覚障害者には16px以上のフォントと高コントラスト

- 色覚異常者には色依存を避け、アイコンやシンボルを併用

- 聴覚障害者には動画に字幕やキャプションを付与

- alt属性を活用してスクリーンリーダーに対応

さらに、性別の入力など不要な項目を排除することで、誰もが安心して利用できる設計を実現します。

ユーザー特性 | 配慮事項 | 実装例 |

| 視覚障害 | フォントサイズ16px以上、Alt属性 | テキスト読み上げ |

| 色覚異常 | 色以外の情報提示 | アイコン+テキスト |

| 聴覚障害 | 音声情報に字幕追加 | 動画キャプション |

| 多様な属性 | 不要な情報入力の排除 | 性別項目の削除 |

おわりに

モバイルアプリUIの設計は、単なる「見た目の美しさ」ではなく、直感的な操作性・ブランドの一貫性・多様なユーザーへの配慮 を統合した包括的なプロセスです。

本記事で解説した9つの原則は、初歩的なデザインの基礎からグローバル展開に耐えうる高度な実践までをカバーしています。重要なのは、それぞれを独立して考えるのではなく、相互に補完する体系として統合することです。

グローバル市場において競争力を維持するためには、単なる技術的完成度ではなく「ユーザー中心の体験設計」を徹底する必要があります。これらの原則を応用し、シンプルで魅力的、かつ誰にでも使いやすいアプリを設計することが、持続的な成長への最短ルートとなるでしょう。

EN

EN JP

JP KR

KR