DX人材とは?7つの職種から必要スキル・知識・マインドのポイントまで解説

DX人材は、デジタル技術を活用した価値創造を組織内で支える専門領域で構成されています。この領域では、技術的知見、戦略的視点、プロセス理解が相互に結び付き、業務変革と事業成長を同時に成立させる能力が求められます。単なるシステム運用者ではなく、経営基盤に関わる多角的な判断を行う専門職として整理される必要があります。

DX推進は、職種ごとに異なる専門能力が緊密に連携することで成立します。そのため、各役割を明確に定義し、要求されるスキルセットや知識体系を包括的に把握することが重要です。各職種は独自の専門性を持ちながらも、他領域の理解が求められるため、組織全体の構造を俯瞰することで視点の断片化を防ぐことができます。

本記事では、DX人材とは何かを定義から整理し、職種構造や求められるスキル、知識、マインドの要点を詳しく解説します。さらに、役割ごとの特性や相互関係を比較・整理することで、実務における理解を深め、組織におけるDX推進の効果を最大化するための視点を提供します。

1. DX人材とは?

DX人材とは、デジタル技術を基盤にして組織の変革価値を創出する専門人材を指します。その役割は技術導入に留まらず、事業構造の再設計、業務プロセスの最適化、データ活用による意思決定支援など、幅広い領域にまたがります。DXの目的が「変革の持続性」にあることから、職種は単一領域では完結せず、横断的な理解と高度な調整力が必要になります。

DX人材は、経営視点、技術視点、ユーザー視点を統合する立場にあるため、専門知識と業務知識の両方を扱える立ち位置が求められます。技術を如何に価値へ転換するかを見極める判断力や、組織全体を俯瞰した構造理解が不可欠になります。

DX領域は多職種で構成されるため、DX人材を単にIT人材として扱うと本質が欠落します。技術者、戦略策定者、プロダクト責任者、データ専門家などの役割が体系的に連携することで、変革効果が組織に定着する仕組みを生み出せます。

DX人材体系を理解する意義

DX人材を体系的に捉えることで、役割の混在を避け、実務負荷の偏りを防ぐことができます。また、職種構造を適切に理解することで、育成施策や採用戦略の精度が向上し、組織の変革基盤が安定します。さらに、DX人材同士の連携を強化し、目的に沿った成果の創出を確実にすることが可能になります。

DX人材の状況

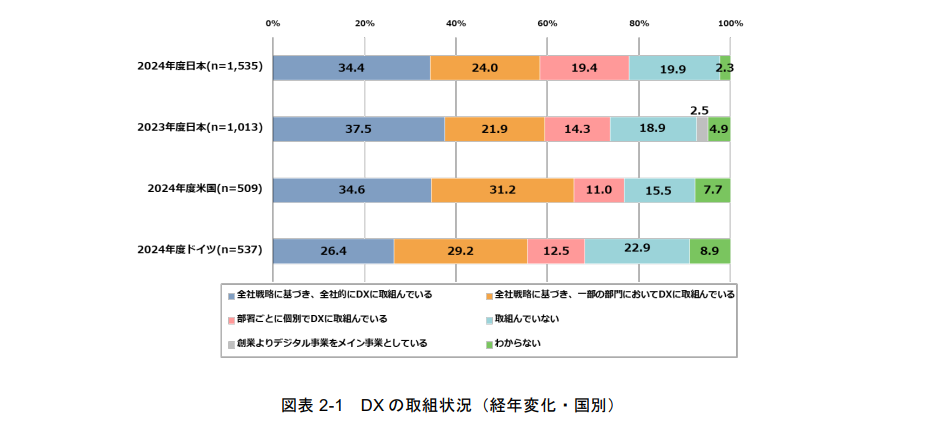

DXの取組状況を踏まえると、各国・各業種における推進度合いには違いが見られますが、その背景にはDXを担う人材の確保状況が大きく関係していると考えられます。

以下では、日本企業におけるDX取組率や企業規模・業種別の傾向を手がかりに、DXを支える人材面の状況を整理します。

「DX動向2025調査」によると、日本企業のDX取組率は77.8%で、微増しています。米国(76.8%)と同水準であり、ドイツ(68.1%)を上回っています。これにより、日本企業のDXは概ね定着していると評価できます。なお、調査は前年調査と同じパネルを使用しているため、企業規模や業種の構成比は日本全体の産業割合とは一致しない点に注意が必要です。

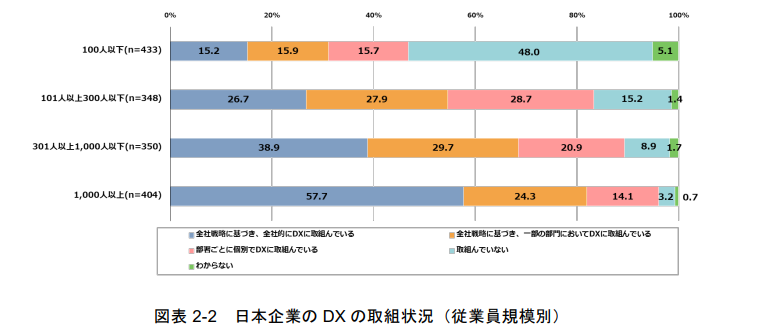

従業員規模が大きい企業(1,001名以上)では、96.1%がDXに取り組んでおり、過半数が全社戦略に基づく全社的なDXを実施しています。一方、小規模企業(100名以下)は取組率が46.8%にとどまり、約半数がDXを未実施です。このように、中小企業のDX推進には依然として課題が残っています。企業規模による差は、昨年から大きく変化していません。

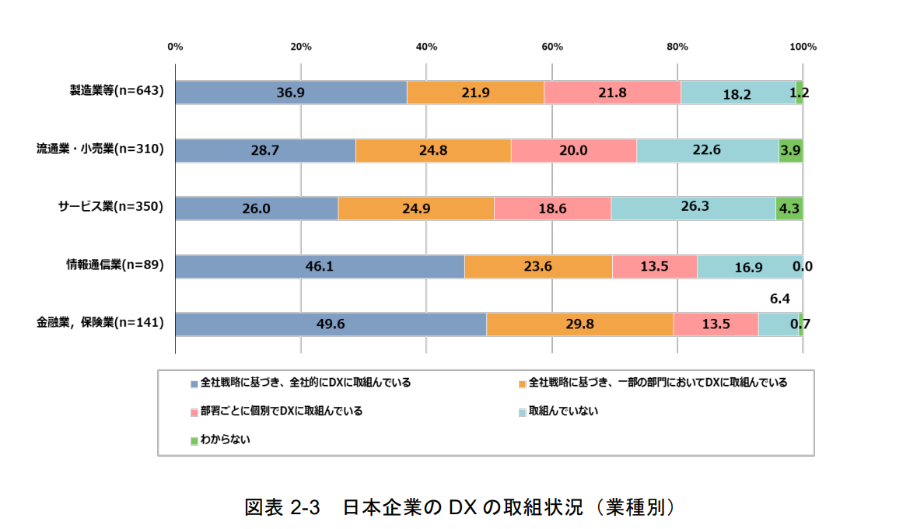

業種別では、「金融・保険」「情報通信」「製造」が全社的DXの割合で上位です。一方、「サービス業」や「流通・小売」は取組率が低く、26〜29%にとどまります。この背景には、業種特性に加えて従業員規模のばらつきも影響しています。米国やドイツでも似た傾向はありますが、日本では特にこれらの業種の生産性の低さが指摘されており、DXによる改善が期待されています。

以上を総合すると、日本企業のDXの取組は全体として安定的に広がり、国際的にも遜色のない水準まで定着していると言えます。大企業を中心に全社戦略に基づく本格的なDXが進み、一定の成果に向けた基盤が整いつつあります。

しかしその一方で、企業規模や業種による取組の差は依然として大きく、中小企業やサービス・流通などの分野ではDXが十分に浸透していない状況が続いています。これらの領域では、生産性向上に直結するDX推進が特に求められており、今後の政策支援や企業内の体制強化が重要な鍵となります。

日本企業のDX推進は「定着」と「格差」という二つの側面を併せ持っており、次の段階ではこの格差をいかに縮小し、全体最適へとつなげていくかが問われていきます。

2. 職種間の違い

以下では、DX人材の定義を列で示し、それ以外の比較要素を行で整理します。

比較要素 | DXストラテジスト | プロダクトマネージャー | データサイエンティスト | データエンジニア | クラウドアーキテクト | UX/UIデザイナー | アジャイルファシリテーター |

| 定義 | 戦略構築と全体統合を担う | 価値創出プロダクトの統括 | データ分析と知見抽出 | データ基盤の整備 | クラウド環境の設計 | UX/UI設計 | チーム運営と進行調整 |

| 主担当領域 | 経営・戦略 | 企画・要件 | 分析 | 基盤 | 環境設計 | 体験設計 | プロジェクト進行 |

| 主要アウトプット | ロードマップ | プロダクト仕様 | 分析結果 | データ処理環境 | クラウド構成 | UX/UI案 | スプリント成果 |

| 必要視点 | 全社 | 事業・ユーザー | データ | データ | 技術 | ユーザー | プロジェクト |

| 必要スキル | 戦略立案、ビジネス理解 | 企画力、要件定義、優先順位付け | 統計分析、機械学習 | データ処理、ETL設計 | クラウド設計、セキュリティ | デザイン思考、プロトタイピング | ファシリテーション、コミュニケーション |

| 必要マインドセット | 俯瞰力、意思決定力 | ユーザー志向、成果志向 | 仮説検証志向、好奇心 | 精密性、効率化志向 | 安定性・拡張性重視 | 共感力、改善志向 | 柔軟性、協調性 |

| 主なツール | BIツール、戦略フレームワーク | Jira、Confluence、ワイヤーフレーム | Python、R、SQL | SQL、NoSQL、ETLツール | AWS、Azure、GCP | Figma、Adobe XD | Miro、Zoom、スプリントボード |

| 成果評価の基準 | 戦略の実現度、事業貢献 | プロダクトの価値・リリース達成度 | 分析精度・洞察の活用度 | データ基盤の安定性 | システム可用性・最適化度 | ユーザー体験向上度 | チーム効率、プロジェクト達成度 |

この表はDX人材の職種ごとの役割・スキル・視点の違いを俯瞰的に把握することを目的としています。

各職種は独立しているようでありながら、プロジェクトや事業目標の達成に向けて互いに補完し合う関係にあることが理解できます。

3. DX人材の主要7職種

以下の7職種は、DX推進を構造的に支える基本モデルとして整理されます。それぞれの役割は明確に異なりながら、共通して変革価値に関与します。

3.1. DX戦略責任者

DX戦略責任者は、組織全体のデジタル変革の方向性を策定する中心的な役割を担います。単に新しい技術を導入するだけでなく、既存の事業構造や組織の運営体制、顧客価値との関連を総合的に評価し、短期的な施策と並行して、長期的な価値創出を視野に入れたロードマップを作成します。このため、戦略の策定には市場や業界の動向、最新の技術トレンドの継続的な把握が不可欠であり、将来を見据えた判断力が求められます。

また、経営層と現場の専門領域の橋渡しを行う能力も重要です。戦略責任者は、多角的な視点で情報を整理し、柔軟な思考で課題解決の道筋を示す必要があります。意思決定においては、投資対効果やリスク管理を慎重に考慮し、組織全体のデジタル成熟度を高めるための中心的な存在として、持続可能な変革を推進していきます。

3.2. プロダクトマネージャー(DXプロダクト責任者)

プロダクトマネージャーは、デジタルプロダクトの企画立案から開発、運用に至るまで全体を統括する重要な役割を担います。単なる機能設計やスケジュール管理にとどまらず、ユーザー体験の設計、機能要件の整理、技術選定、運用設計など、多岐にわたる判断を連続的に行いながら、事業戦略との整合性を確保し、最大限の価値提供を目指すことが求められます。プロダクトの方向性が市場ニーズやビジネス目標に沿っているかを常に検証し、柔軟に改善策を講じる姿勢も重要です。

さらに、課題構造の分析や優先度付けもプロダクトマネージャーの主要な責任です。開発チームやデザイナー、マーケティング部門などのステークホルダーとの密接なコミュニケーションを通じて、計画を現実的かつ実行可能な形に落とし込み、プロジェクトを着実に成功へ導く能力が求められます。この役割には、戦略的思考力と現場の実行力を両立させるバランス感覚が不可欠です。

3.3. データサイエンティスト

データサイエンティストは、組織が保有する業務データを多角的に解析し、洞察を引き出すことで意思決定を支援する役割を担います。統計学や機械学習、データ構造に関する深い知識を基盤として、業務に適したモデル設計や分析手法を選択・適用し、複雑なデータから有用な情報を抽出します。また、分析結果をわかりやすく可視化し、関係者に適切に伝える力も不可欠です。

加えて、現場の課題やビジネスニーズに即した提案や改善施策を示すことで、組織全体のデータ活用能力を高めることが求められます。単なるデータ解析にとどまらず、実務への実装や関係者間の合意形成を通じて、実際の価値創出につなげることがデータサイエンティストの重要な使命です。

3.4. データエンジニア

データエンジニアは、組織内で活用されるデータ基盤の設計・構築・運用を一手に担い、データを効率的かつ信頼性の高い状態で維持する役割を果たします。データフローの最適化や品質管理を通じて、組織全体のデータ活用を支える重要な存在であり、処理の安定性や拡張性を確保するための基盤構造の精密な設計が求められます。

さらに、各部門の業務ニーズに応じてデータを容易に利用できる環境を整備することも重要です。データパイプラインの自動化や最適化を推進することで、分析作業やプロダクト開発のスピード向上を支援し、組織全体の意思決定や価値創出を加速させます。データエンジニアは、単なる技術者ではなく、データを活かすための「基盤作りの専門家」としての役割が求められます。

3.5. クラウドアーキテクト

クラウドアーキテクトは、組織のクラウド環境全体の設計・構築・最適化を担う専門家です。システム全体の構造、ネットワーク、セキュリティ、可用性を総合的に検討し、運用性と堅牢性を両立させることが求められます。さらに、最新のクラウド技術の採用やコスト管理も考慮しながら、効率的かつ持続可能なクラウド環境を維持します。

また、技術選択の妥当性を常に評価しつつ、全体環境の継続的な改善を推進します。クラウド基盤は単なる技術的インフラではなく、組織のIT戦略やDX推進と密接に連携する重要な資産です。そのため、クラウドアーキテクトは、戦略的視点と技術的専門知識を融合させ、組織のデジタル変革を支える中核的な役割を果たします。

3.6. UX/UIデザイナー

UX/UIデザイナーは、デジタルサービスやプロダクトにおけるユーザー体験全体を設計し、価値提供の質を高める重要な役割を担います。ユーザーの行動やニーズを深く理解した上で、情報構造やインターフェースの整合性を調整し、直感的で無理のない操作性を実現します。単なる見た目のデザインにとどまらず、プロダクト全体の使いやすさや利便性を支える戦略的なポジションです。

さらに、ユーザー行動の分析やフィードバックをもとに改善策を検討し、サービス提供の過程や成果を可視化します。デザインの一貫性を維持しつつ、ビジネス目標や事業戦略との整合性を意識した設計が求められます。UX/UIデザイナーは、ユーザー視点とビジネス視点を統合し、プロダクトの価値を最大化するための橋渡し役として、組織のデジタル変革に不可欠な存在です。

3.7. アジャイルファシリテーター / プロジェクトリーダー

アジャイルファシリテーターは、DXプロジェクト全体の進行管理とチーム運営を統括する重要な役割を担います。短期間の反復サイクルで成果物を着実に積み上げられる環境を整備し、チームメンバー間の合意形成やコミュニケーションを円滑に進めることが求められます。単なる進捗管理者ではなく、柔軟な対応力と全体最適の視点を持ってプロジェクトを推進する戦略的な存在です。

さらに、状況の変化やリスクに応じた適切な判断を行い、チームの生産性とプロジェクト成果の両立を実現します。問題解決のサポートや障害の早期発見・調整を通じて、プロジェクトを安定的かつ効率的に前進させる役割も担います。アジャイルファシリテーターは、チームの協働力を最大化し、組織全体のDX推進を支える中核的な存在として機能します。

4. DX人材に求められるスキル

DX推進では、役割が異なっても「課題を正しく捉える力」や「部門間をつなぐ力」など、共通して求められる基盤スキルがあります。同時に、業務内容ごとに身につけるべき専門スキルも大きく異なるため、共通スキルと職種別スキルを分けて整理することが重要です。以下では 共通スキル と 職種別スキル を体系的に整理します。

4.1. 共通スキル

DXプロジェクトに関わるすべての人材に必要な「土台となる能力」です。以下では、それぞれの共通スキルがどのような状況で活きるのか、またその重要性を深掘りして解説します。

4.1.1. 課題構造の分析力

課題構造の分析力とは、表面的な問題ではなく、業務プロセスの奥にある「本質的な課題」を深掘りするスキルです。DXではデジタル化すれば改善されるケースもあれば、業務フローそのものが根本原因の場合もあります。そのため、業務・組織・データの流れを俯瞰し、因果関係を論理的に整理する力が必要です。

この能力が不足すると、的外れな改善策を実行して時間やコストを浪費してしまいます。逆に、課題の構造を精確に把握できれば、DX施策の優先順位が明確になり、最小コストで最大の成果を得られる戦略設計が可能になります。

4.1.2. 技術と業務の翻訳力

技術と業務の翻訳力は、DX人材の中でも特に重要なスキルとされています。エンジニアには難解な業務要件を正しく伝え、業務担当者には技術的制約や実装イメージをわかりやすく説明することで、プロジェクトの認識齟齬を減らします。

この力があることで、技術とビジネスの間に発生しがちな「言語の壁」を取り除くことができます。結果として、意思決定が速くなり、開発工程の手戻りも大幅に減少します。DXを推進する組織において、この“架け橋”となる存在は欠かせません。

4.1.3. 関係者調整と意思疎通

DXは部門横断プロジェクトであり、営業・経理・人事・ITなど、多くの部署が影響を受けます。そのため、関係者の利害を理解し、優先順位を調整しながら合意形成を進める調整力が不可欠です。単に情報を共有するだけではなく、関係者の立場や背景を踏まえて会話する力が求められます.

この調整力が高い人材は、プロジェクト停滞の原因となる「認識のズレ」「部署間の衝突」「責任範囲の曖昧さ」を事前に緩和できます。DXは技術だけでなく組織運営との両立が鍵となるため、円滑なコミュニケーション能力は成功率を大きく左右します。

4.1.4. 情報整理と要件定義

情報整理と要件定義の力は、DXプロジェクトを現実的な開発フェーズへと落とし込むうえでの基盤スキルです。現場ヒアリングで得た大量の情報や曖昧な要求を整理し、必要な機能・データ・制約条件を客観的にまとめ上げる能力が求められます。

明確な要件定義ができていれば、エンジニア側も確実に実装でき、プロジェクトの品質が安定します。一方、要件定義が不十分だと、開発中に仕様変更が頻発してコスト・スケジュールが破綻するリスクが高まるため、DX推進では特に重視されるスキルです。

4.1.5. データ理解の基礎

データ理解の基礎とは、データの種類・構造・傾向を読み取り、ビジネス判断に活かすための基本的なリテラシーです。高度な分析スキルまでは不要ですが、統計の初歩、データの見方、ダッシュボード解釈などを習得しておく必要があります。

DXはデータに基づいて意思決定する文化を作る取り組みでもあります。そのため、すべてのDX人材にとって「データを扱うことへの抵抗がない」ことが重要であり、企業全体のデータドリブン化を支える基盤となります。

4.2. 職種別スキル

ここからは、DXプロジェクトにおける専門職が持つべきスキルを見ていきます。それぞれの職種が果たす役割と求められる専門性を、より具体的な観点から説明します。

4.2.1. DXストラテジスト

DXストラテジストは、事業戦略とデジタル技術の両方を理解し、中長期的なDXの方向性を設計する専門職です。業界の動向や競合比較、技術トレンドを踏まえて、企業が何をデジタル化すべきかを判断します。

また、投資判断やロードマップ策定を行うため、経営層との対話や事業価値の可視化能力も求められます。技術を“導入すること”ではなく、ビジネス変革を“実現するために使うこと”を主眼に置くのが特徴です。

4.2.2. プロダクトマネージャー

プロダクトマネージャーは、ユーザー視点で価値あるプロダクトを作るために、要件整理・UX設計・開発の優先順位づけなどを行う役割です。ビジネスと開発チームのハブとして、両者の視点を統合する能力が不可欠です。

DX領域のプロダクトは、既存業務との整合性や組織文化との適合も重要であるため、単に機能を整えるだけではなく、ユーザーが実際に使い続けられる“運用目線”での意思決定も求められます。

4.2.3. データサイエンティスト

データサイエンティストは、統計解析・機械学習モデルの構築・評価指標設計を通して、データから価値を抽出する専門家です。大量データの前処理やモデリングを行い、業務改善や予測モデルの開発に貢献します。

ビジネス側と連携しながら「どの分析が意思決定につながるのか」を明確化する力も重要です。分析成果を可視化し、非エンジニアにも理解できる形で伝えるコミュニケーション力がDXでは特に求められます。

4.2.4. データエンジニア

データエンジニアは、データ基盤の設計・構築、ETL/ELTパイプラインの整備、DWHやレイクの運用管理を担当する職種です。データの品質・安全性・可用性を担保することが重要な役割となります。

DXにおけるデータ活用は、データエンジニアの整えた基盤が前提となるため、データ構造設計やパフォーマンス最適化が求められます。データサイエンティストや分析担当と連携し、使えるデータ環境を提供するのがミッションです。

4.2.5. クラウドアーキテクト

クラウドアーキテクトは、クラウド基盤の全体設計、セキュリティ方針の策定、システムの可用性・拡張性の設計などを担います。SaaS、PaaS、IaaSを的確に組み合わせ、安定したクラウド環境を構築します。

DXプロジェクトでは、クラウドの使用量や構成の最適化も成果に直結するため、コスト管理や実運用視点での設計能力も不可欠です。技術的知見とビジネス要件の両方を踏まえて最適解を導く専門職です。

4.2.6. UX/UIデザイナー

UX/UIデザイナーは、ユーザーリサーチ、情報設計、UI制作を通して、使いやすく魅力的な体験を形にする職種です。DXではシステム導入後の“現場の使われ方”が定着率を左右するため、UX設計の重要性が増しています。

また、プロトタイピングを用いて早期にユーザー検証を行い、実際の業務フローに最適化されたインターフェースを提供することが求められます。「使いやすさ」はDX成功の鍵であり、その品質を左右する職種です。

4.2.7. アジャイルファシリテーター

アジャイルファシリテーターは、アジャイル開発の進行管理、スプリント計画、定例ミーティングの促進を担当します。チームが自律的に動ける環境を整え、プロジェクト全体のスピードと品質を高める役割を担います。

加えて、課題発見と改善サイクルの定着、チーム間のコミュニケーション改善など、組織文化の最適化に関わる部分も重要です。アジャイルの価値観を根付かせ、変化に強い開発体制を作るのが主なミッションです。

5. DX人材に求められる知識領域

DXを成功させるためには、専門スキルだけでなく、複数領域にまたがる知識が総合的に求められます。技術・業務・経営の3つの軸をバランスよく理解することで、DX施策を現実的かつ効果的に設計できるようになります。

以下では、DX人材が押さえるべき 技術知識・業務知識・経営知識を体系的に整理します。

5.1. 技術知識

DXを推進するうえで、技術領域の理解はプロジェクトの基盤となる部分です。すべてのDX人材がエンジニア並みの知識を持つ必要はありませんが、技術の構造や特性を把握しておくことで、システム選定や要件検討が格段にスムーズになります。

以下では、DX推進で特に重要となる4つの技術知識について解説します。

5.1.1. クラウド構造

クラウド構造の理解は、DXプロジェクトに不可欠な知識です。クラウドは可用性・拡張性・運用効率の面で企業の基盤を支える役割を果たし、DXでは多くのシステムがクラウドを前提として設計されます。そのため、IaaS/PaaS/SaaS の違いや、基本的なアーキテクチャの考え方を把握しておくことが重要です。

また、クラウドの選定によってコストやセキュリティレベルが大きく変動するため、クラウド構造を理解していれば、経営判断や技術判断に対して適切な提案が可能になります。クラウドは単なるインフラではなく、DXのスピードと柔軟性を支える「戦略的資産」として扱う必要があります。

5.1.2. データ基盤

データ基盤についての知識は、データドリブン経営を進める上で必須です。DWH、データレイク、分析基盤など、それぞれの役割や特徴、使い分けを理解しておくことで、組織のデータ活用レベルを正しく判断できます。

さらに、データの取得・加工・統合の流れ(ETL/ELT)を理解することで、分析要件を現実的なデータ構成へ落とし込むことができます。データ基盤に関する理解があると、サイロ化を防ぎ、企業全体でデータを活用できる仕組み作りに貢献できます。

5.1.3. セキュリティ要点

セキュリティはDXの「前提条件」とも言える領域であり、基礎的な知識を持たずにシステムを導入するとリスクを見落とす可能性があります。アクセス権限、暗号化、ログ管理、脆弱性の考え方など、最低限のポイントを理解しておくことが重要です。

特にDXではクラウド利用・外部サービス連携・データ共有が増えるため、境界防御に頼らないゼロトラストの考え方が求められます。セキュリティ要点の理解は、投資判断や運用設計にも直結し、組織の安全性を確保する基盤となります。

5.1.4. APIと連携方式

API とその連携方式の理解は、システムを「つなぐ」ために欠かせない知識です。REST、Webhooks、SDKなど、連携の仕組みを知っておくことで、システム間のデータフローや連携可否を正しく判断できるようになります。

また、APIを理解することで、外部サービスの活用範囲や、既存システムとの統合ポイントを見極めることが可能です。DXでは単一システムではなく“複数システムがつながって価値を生む”ため、API知識はプロジェクト設計に欠かせない要素です。

5.2. 業務知識

DXでは、技術を導入するだけでは成果が出ず、現場業務の理解が欠かせません。業務がどのように流れ、どこで価値が生まれ、どの部門がどう連携しているのかを把握することで、実際に使えるDX施策を設計できるようになります。

以下では、DX人材が理解しておくべき主要な業務知識を整理します。

5.2.1. 業務フロー

業務フローの理解は、DXで改善ポイントを特定するための基盤です。現行フローを正確に把握することで、ボトルネックや属人化している部分を可視化できます。また、業務フローを理解していれば、新システム導入時にどの部分が影響を受けるかを明確に判断できます。

業務フローを理解すると、単に「作業をデジタル化する」のではなく、「プロセス自体を変革する」視点が生まれます。これにより、業務効率化だけでなく、提供価値そのものを再構築するようなDX施策を企画できるようになります。

5.2.2. 価値提供プロセス

価値提供プロセスとは、顧客に価値が届くまでの一連の流れを指し、DXではこのプロセスの理解が不可欠です。商品企画、製造、販売、アフターサービスといった各工程がどのように価値を生み出しているのかを把握する必要があります。

この理解があると、どの工程にデジタルを導入すれば価値が最大化するのか、どこで顧客体験が向上するのかを合理的に判断できます。単なる業務効率化ではなく「顧客価値の増幅」につながるDX施策を設計できる点が大きなメリットです。

5.2.3. 利用部門の運用構造

DXは導入後の運用が成功可否を決めるため、利用部門の運用構造を理解することが重要です。現場がどのように業務を進め、どのような制約を抱えているのかを把握することで、現実的に使われる仕組みを作ることができます。

運用構造を理解していれば、システムが“現場に馴染むかどうか”を正しく判断でき、トラブルや現場負担の増加を避けられます。導入だけでなく、定着・改善まで含めたDX施策を成功させるための重要な知識領域です。

5.3. 経営知識

DXは経営課題の解決と結びついているため、経営知識は技術職・非技術職を問わず重要です。経営の視点を持つことで、施策の優先順位や投資の妥当性を判断し、企業の中長期戦略と整合したDXを設計できます。

以下では、DX人材が押さえておくべき主要な経営知識を解説します。

5.3.1. 事業モデル

事業モデルの理解は、DX施策がどの部分に影響を及ぼすのかを判断するための基礎です。収益源、顧客セグメント、提供価値、コスト構造などを把握することで、ビジネス成果に直結する施策を選定できます。

さらに、事業モデルの全体像を理解することで、DXによって新たに生まれる価値やビジネス機会を見つけやすくなります。事業モデル理解は、「単なるIT導入」から「事業変革」へ視点を広げる重要な要素です。

5.3.2. KPI体系

KPI体系についての理解は、DX施策の成果を客観的に測定するために不可欠です。数値で成果を追えるようにしておくことで、経営層への説明や投資効果の検証がスムーズになります。特にDXでは、短期と中長期のKPIを分けて設定することが重要です。

また、KPIを正しく設計できると、チーム全体で同じ方向を向き、改善の優先順位が明確になります。「成果を可視化できないDX」が失敗するケースは多いため、KPI体系の理解はプロジェクト成否を左右します。

5.3.3. 投資判断の基準

投資判断の基準とは、費用対効果、リスク、実現可能性、戦略適合性などを総合的に評価する考え方です。DXではシステム投資が大きくなりがちなため、この基準を理解していれば、経営との会話がスムーズになります。

また、投資判断の視点を持つことで、不要な機能の追加や過度なシステム拡張を避けることができます。経営目線を取り入れた判断ができれば、DX施策の費用対効果を最大化し、持続的な改善へとつなげられます。

6. DX人材に求められるマインドセット

DX推進は技術やスキルだけでなく、考え方や行動の基本姿勢が成果に直結します。変化が早く、複数部門が関わる環境では、柔軟かつ戦略的なマインドセットが求められます。

以下では、DX人材に必要な 7つのマインドセット を整理します。

6.1. 俯瞰性

DX推進においては、プロジェクト全体を広く俯瞰し、個々の業務やシステムに偏らず全体最適で判断する姿勢が不可欠です。単なる部分最適では、組織全体や顧客価値との整合性が欠け、施策の効果が限定的になってしまいます。

俯瞰性を持つことで、問題の根本原因や本質的課題を見極められ、戦略レベルと現場レベルの双方から整合性のある意思決定が可能になります。また、全体を意識する視点は、長期的なDXの成功を支える土台となり、変革の方向性を組織全体で共有する上でも重要です。

6.2. 検証指向

DXでは、大規模な施策を一度に進めるのではなく、小さく試し、結果を確認しながら段階的に進める姿勢がリスク低減に直結します。MVP(Minimum Viable Product)やスプリント単位での検証は、現場での実効性を確かめつつ改善を繰り返す基本アプローチです。

検証指向を組織文化として根付かせることで、成功体験だけでなく失敗からも学習が得られ、次の改善に活かせます。データに基づいた意思決定が可能となり、環境変化や不確実性に強い組織作りを支える重要な要素です。

6.3. 他領域への理解

DXは単一の技術や業務だけでなく、経営、業務、ITなど複数の領域を横断します。そのため、専門分野だけに閉じず、他領域の知識や視点を理解する姿勢が求められます。異なるバックグラウンドを持つメンバーとの橋渡し役となることで、組織内の連携を強化できます。

柔軟に学び続ける姿勢があれば、部門間や職種間でのシナジーを生み出せ、より大きな価値創出につながる変革活動が可能になります。幅広い視野は、新しいアイデアや施策を実現する上で不可欠です。

6.4. 柔軟性

DX推進では、状況や環境の変化が非常に速く、固定観念にとらわれることは失敗の原因となります。新しい情報や手法を柔軟に取り入れ、変化に応じて戦略や実行方針を調整できる姿勢が求められます。

柔軟性を持つことで、想定外の課題や技術的障壁にも迅速に対応可能となり、プロジェクトの停滞を防げます。組織全体で柔軟性を発揮することは、DXを持続的に成功させ、変革を着実に前進させる鍵となります。

6.5. 改善志向

DXでは現状に満足せず、常に改善を模索する姿勢が重要です。既存プロセスやシステムの課題を見つけ出し、より効率的で価値創出につながる方法を提案・実行できることが求められます。

改善志向の強い人材は、小さな改善を積み重ねることで、組織全体の変革力を着実に高めることができます。DXは一度で完結するものではなく、継続的な改善が組織の競争力や成果に直結するため、改善志向は成功の重要な要素です。

6.6. チーム志向

DXは単独の取り組みではなく、複数の部門や専門職が協働することが不可欠です。チーム志向を持つ人材は、意見の違いや利害の調整を行いながら、共通目標に向けて協働できます。

チーム志向を組織内に浸透させることで、部門間の連携がスムーズになり、プロジェクト全体の推進力が高まります。DXの成果は個人の貢献だけでなく、チーム全体の協力と連携によって最大化されるため、この姿勢は欠かせません。

6.7. 挑戦意欲

DXは新しい技術や手法の導入を伴うため、未知の領域に挑む意欲が重要です。失敗を恐れず、積極的に試行錯誤する姿勢は、組織の変革力を高め、新しい価値創出を促進します。

挑戦意欲のある人材は、新しいアイデアを提案し、変化を推進する原動力となります。リスクを恐れず挑戦する姿勢は、DXプロジェクトの成功を最大化する上で不可欠であり、組織全体の革新力向上にも寄与します。

おわりに

DX人材は、単独の専門スキルだけでなく、複数の領域を横断して価値を生み出せる能力が求められる存在です。デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進では、技術・業務・戦略が複雑に絡み合うため、各職種がどのように全体の価値に接続するかを理解することが変革活動の成否を左右します。役割の全体像を整理することで、プロジェクト内での連携や意思決定の効率化が可能となります。

さらに、DX人材は専門性の深化と他領域の理解の両立が重要です。単一分野の知識だけでは変化の早いデジタル環境に対応できず、戦略立案やプロジェクト推進に必要な視点を持つことが困難になります。そのため、継続的な学習と経験の積み重ねにより、知識体系とスキルをバランスよく整備することが求められます。

DX人材は組織の持続的な競争力を支える中核的存在となります。環境変化に左右されず、チームや組織全体の基盤として確立できる人材構造を形成することで、デジタル時代の変革を安定的かつ効果的に推進することが可能となります。

EN

EN JP

JP KR

KR