BI(ビジネスインテリジェンス)とは?仕組み・ Excel・ユースケースとの違いを解説

仕事の中で扱うデータの量は年々増えています。売上や在庫、サイトのアクセス数、顧客アンケートなど、あらゆる情報が日々生まれていますが、それを十分に活かせている企業はまだ多くありません。システムごとにデータが分散していたり、整理や共有に時間がかかったりして、せっかく集めた情報を意思決定に結びつけられないケースも少なくないのが現状です。

そこで注目されているのが「BI(ビジネスインテリジェンス)」です。BIは社内のあらゆるデータをひとつにまとめ、数字やグラフで「今」の状況をわかりやすく可視化します。感覚や経験に頼るのではなく、事実に基づいて判断できるようにすることで、意思決定のスピードと精度を高める仕組みです。

この記事では、BIの基本的な意味・仕組み・Excelとの違い・活用事例をわかりやすく解説し、データを「見るだけ」から「使いこなす」へと変えるヒントを紹介します。

1. BIとは?

BI(ビジネスインテリジェンス)とは、企業内に蓄積された売上・顧客・在庫・アクセスログなどのデータを集約・分析し、経営判断や業務改善に役立てる仕組みのことを指します。膨大な情報を人の手で確認するのは難しいですが、BIツールを使えばそれらのデータを自動的に整理・可視化し、「どの商品が売れているのか」「どの店舗の売上が低下しているのか」などをグラフやダッシュボードで直感的に把握できます。

つまりBIは、単なる分析ツールではなく「データに基づいた意思決定を支える仕組み」です。経験や勘に頼るのではなく、客観的なデータをもとに判断できるようになることで、ビジネスのスピードと精度を高め、組織全体の成長を後押しします。

なぜ今、BIが注目されているのか

ビジネスの変化が早く、感覚や経験だけでは判断が難しくなっています。正確な情報をもとに素早く決める力が求められ、その中心にあるのがBIです。

BIは分散したデータを統合し、数字やグラフで状況を明確に示します。手作業の集計や報告にかかる時間を減らし、誰もが同じ情報を見ながら意思決定できます。

クラウド型ツールの普及により、中小企業でも導入しやすくなり、データ活用の基盤としてBIが急速に広まっています。

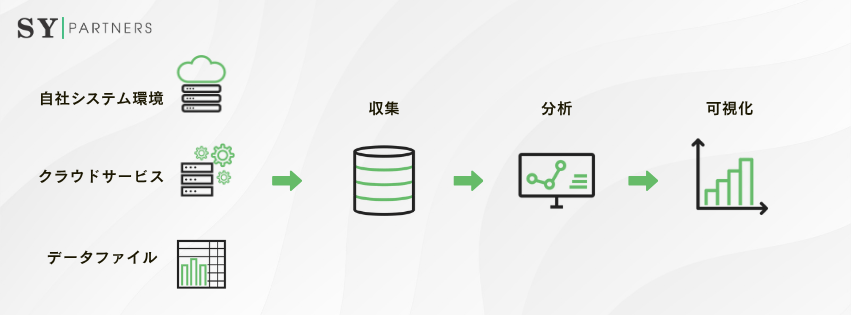

2. BIの基本構成と仕組み

BI(ビジネスインテリジェンス)は、データを「集める」「分析する」「見せる」という3つの流れで構成されています。これらの要素が連動することで、企業は数字を根拠にした正確で迅速な判断ができるようになります。ここでは、BIの基本的な仕組みを具体的に説明します。

2.1 データの収集(ETL/連携)

最初の工程は、各システムに分散しているデータを集めることです。売上管理、勤怠管理、会計、マーケティングなど、企業内のさまざまなシステムに蓄積された情報をBIに取り込みます。その際に用いられるのが「ETL(Extract, Transform, Load)」というデータ処理です。

手順 | 内容 |

| Extract(抽出) | 必要なデータを既存システムやファイルから抜き出す |

| Transform(変換) | 項目や形式を整え、分析に使いやすい形に加工する |

| Load(読込) | 加工したデータをBIの分析基盤に登録する |

この処理によって、部門ごとに管理されていたデータを一箇所に統合できます。クラウド連携機能を利用すれば、販売や会計データなどを自動的に取り込み、常に最新状態を保てます。人の手でデータを集める作業がなくなり、分析準備にかかる時間も減らせます。

2.2 分析エンジンと集計処理

集めたデータは、BIツール内で自動的に整理・加工されます。分析エンジンが膨大なデータを処理し、必要な項目ごとに集計や比較を行います。たとえば、以下のような操作を短時間で実行できます。

- 商品カテゴリー別の売上を自動集計

- 拠点ごとの売上推移を期間で比較

- 前年同月比で売上が下がった地域を抽出

これらはプログラミングを使わず、ドラッグやクリック操作で設定できます。数十万件のデータでも数秒で処理できるため、担当者は結果をすぐに確認して行動に移せます。処理速度と柔軟な設定機能が、BIツールの大きな強みです。

2.3 表・グラフ・ダッシュボードによる出力

分析結果は、誰が見ても理解しやすい形で表示されます。数値データを一覧表にするだけでなく、棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフ・トレンド線などを使って視覚的に表現できます。

複数の指標をまとめて表示したい場合は「ダッシュボード」を作成します。

1つの画面に売上・利益・在庫・顧客動向などを並べることで、全体の状況をひと目で把握できます。経営層と現場が同じ画面を共有できるため、報告や意思決定のスピードも上がります。データを「読む」ではなく「見る」感覚で理解できる点がBIの特徴です。

2.4 収集・分析・可視化・活用の一体化

BIの仕組みは、単にデータを処理するだけでなく、「集める」「整える」「見せる」「使う」という流れが一体となっていることに意味があります。情報が一箇所に集まり、分析から共有までを一つの環境で完結できることで、業務全体が効率化されます。

プロセス | 主な目的 |

| 収集 | 企業内外のデータを統合 |

| 分析 | 目的に沿った傾向・原因の把握 |

| 可視化 | 状況を直感的に理解 |

| 活用 | 経営判断・業務改善への反映 |

代表的なBIツールとしては、Amazon QuickSight、Tableau、Power BI、Lookerなどが挙げられます。どのツールも、社内のデータを正確に可視化し、判断のスピードを高めるために設計されています。BIは情報を活用する文化を定着させるための基盤といえます。

BIの構成を理解すれば、データ分析の流れが明確になります。この仕組みこそが、企業がデータを強みに変えるための第一歩です。

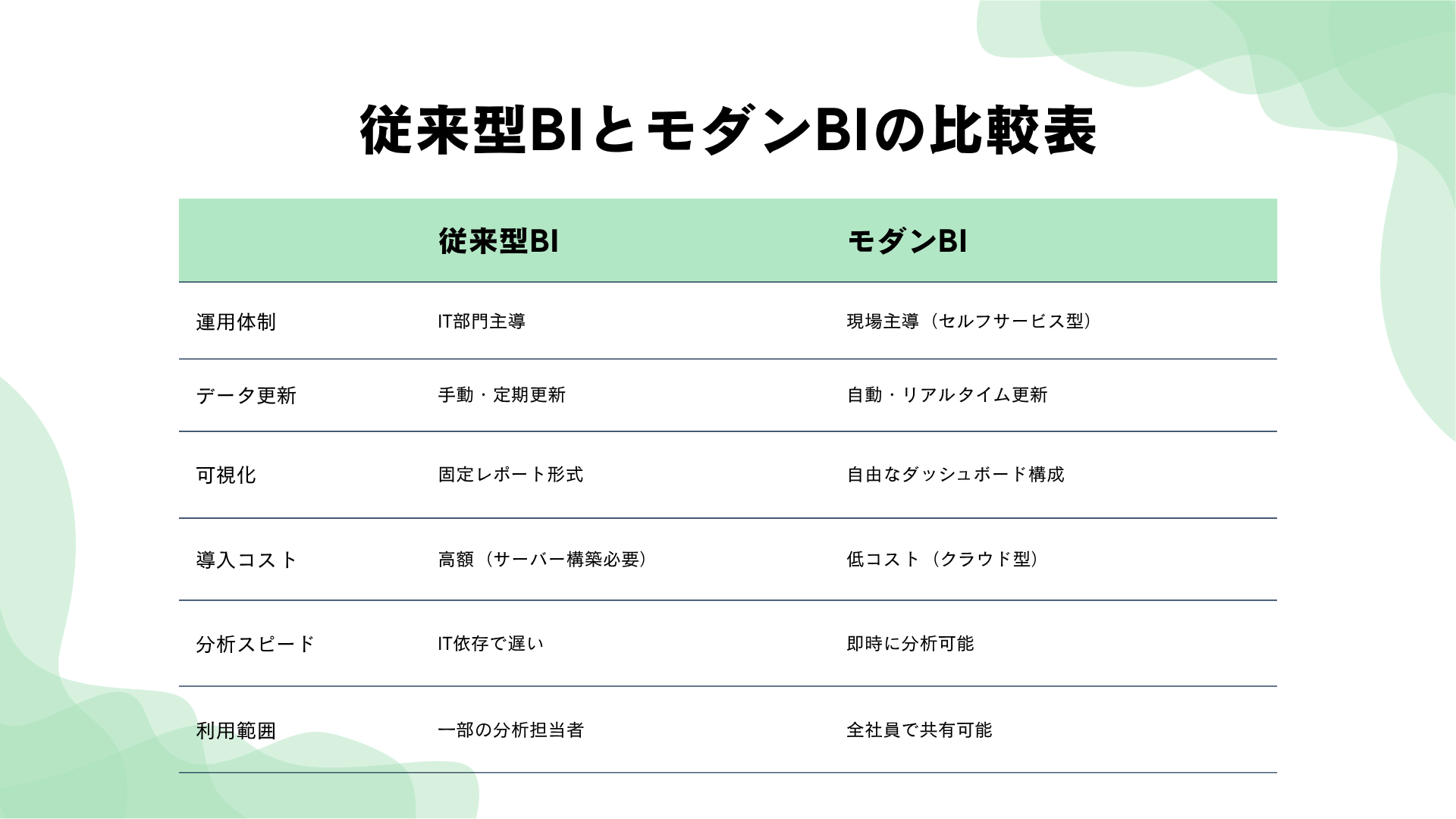

3. 従来型BIとの違い

BIが「データを集めて分析し、意思決定を支援する仕組み」であることを紹介しました。BIの進化を理解することで、企業がなぜ今BIを導入しているのかがより明確になります。

3.1 開発・運用体制の違い

従来型BIでは、分析やレポート作成を行うたびにIT部門が中心となって対応していました。

そのため、現場の担当者が「この数字をすぐに見たい」と思っても、IT部門への依頼や修正作業に時間がかかるのが一般的でした。

一方、モダンBIはセルフサービス型が主流です。

現場の担当者でも、専門知識なしでドラッグ&ドロップ操作によりデータを分析・可視化できます。

これにより、現場が自らデータを使って考え、判断できる環境が整いました。

3.2 データ更新と分析スピードの違い

従来のBIは、主に社内サーバーで動作するオンプレミス型で、データ更新が遅く、最新情報を得るのにタイムラグがありました。

夜間バッチで更新する仕組みも多く、リアルタイム性に欠けるのが課題でした。

モダンBIでは、クラウドやAPI連携を活用し、リアルタイムでデータが更新・統合されます。

販売や在庫、顧客データを同時に可視化できるため、現場は「今この瞬間」の状況を即座に把握し、迅速に行動できます。

3.3 可視化と柔軟性の違い

従来型BIは、決まったレポート形式での出力が中心でした。

分析軸を変えたり、視点を追加したりする場合は再開発が必要で、現場の柔軟な分析ニーズに対応しづらかったのです。

一方、モダンBIでは、ユーザーが自由にダッシュボードを作成し、データを多角的に探索(データディスカバリー)できます。

「売上」「地域」「期間」などを自在に切り替えながら、数字の“背景”まで掘り下げることが可能です。

3.4 コストと導入負担の違い

従来型BIはサーバー構築やライセンス費用が高く、導入までに数カ月〜数年かかることも珍しくありませんでした。

結果として、「BI=大企業向けの高価なシステム」というイメージが強かったのです。

しかしモダンBIはクラウドベースで提供され、初期コストを抑えながら短期間で導入可能です。

サブスクリプション型の料金体系により、中小企業でもスモールスタートでBI活用を始められるようになりました。

3.5 従来型BIとモダンBIの比較表

3.6 モダンBIがもたらす価値

モダンBIは、単なる「データ分析ツール」ではなく、企業全体でデータを共有・活用する文化を作り出します。

感覚や経験ではなく、データを根拠に判断する「データドリブン経営」を実現し、ビジネスのスピードと精度を高めます。

このように、BIは「ITが使うツール」から「誰もが使える経営基盤」へと進化しました。

次に、実務でよく比較されるExcelとの違いを詳しく見ていきましょう。

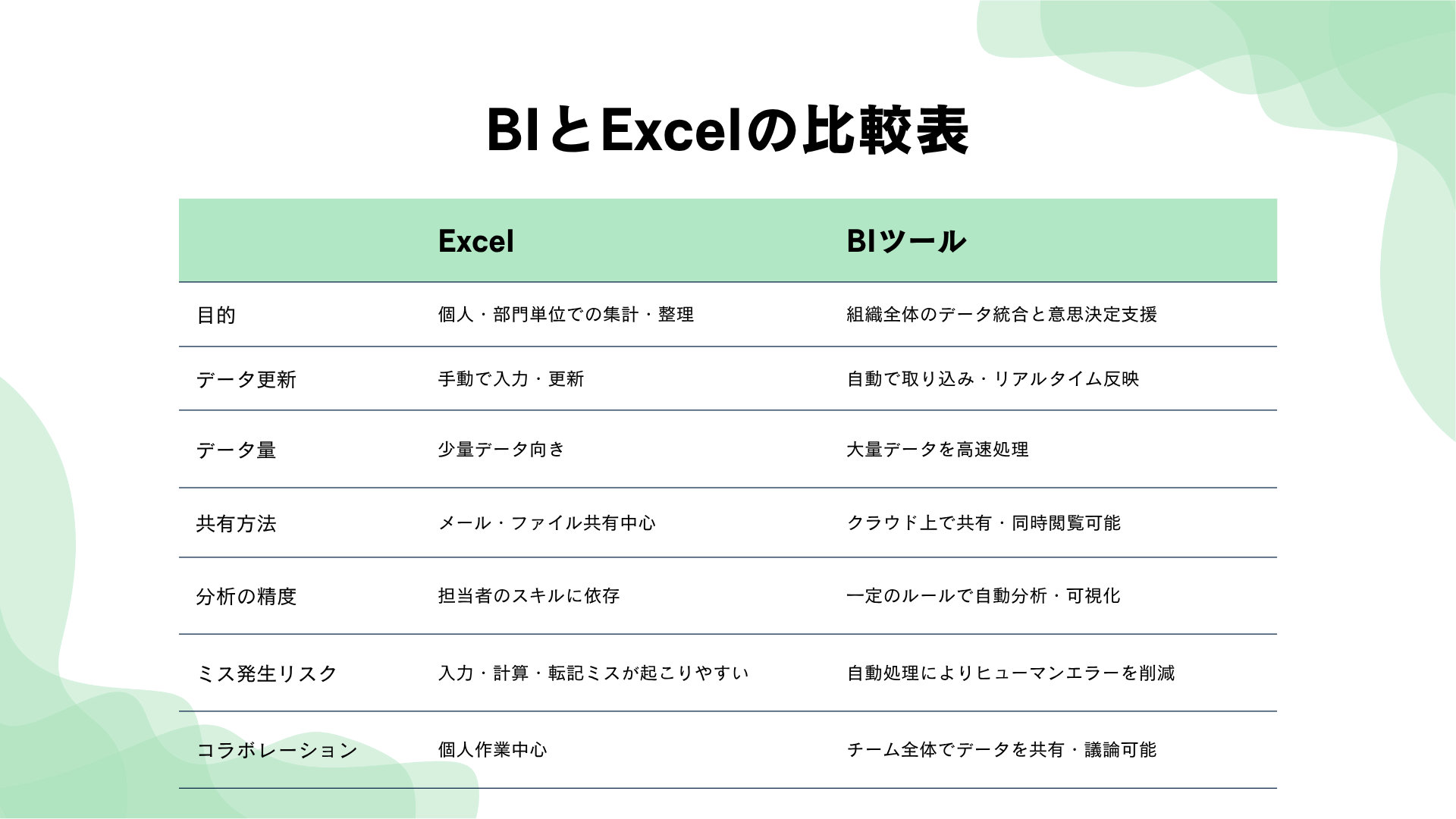

4. BIとExcelの違い

多くの企業では、これまでデータ分析といえばExcelが中心でした。Excelは扱いやすく、個人レベルでの作業や小規模な分析にはとても便利です。

一方で、組織全体でデータを共有したり、リアルタイムで分析を行ったりする場合には限界もあります。

BI(ビジネスインテリジェンス)は、そうしたExcelの弱点を補い、より効率的で正確な意思決定を支える仕組みです。

4.1 目的と役割の違い

Excelは「データを計算・整理するツール」です。手元の数値を加工したり、グラフを作ったりするのに適しています。個人や小さなチームで使うには十分な柔軟性があります。

一方、BIは「データを活用して判断を助ける仕組み」です。社内のさまざまなデータを自動で集め、分析・可視化し、共有までを一体的に行えます。Excelが「個人の分析ツール」であるのに対し、BIは「組織の判断基盤」といえます。

4.2 データ管理と更新の違い

Excelでは、データの更新や管理を人の手で行う必要があります。複数のファイルを扱うと、更新漏れやバージョンの混在が起きやすく、正しいデータがどれか分からなくなることもあります。

BIでは、データベースやシステムと連携し、自動で最新データを取り込みます。情報がリアルタイムで反映されるため、常に正確な状況を確認できます。更新作業にかかる手間がなくなり、データの信頼性も保たれます。

4.3 共有と分析スピードの違い

Excelでは、ファイルをメールで送ったり共有フォルダに置いたりと、共有のたびに手間がかかります。また、複数人で同時に作業するのは難しく、誰かが更新している間に他の人のデータが上書きされることもあります。

BIはクラウド上でデータを管理できるため、同じ画面を複数人で見ながら確認できます。分析結果はダッシュボードとして共有され、部署や役職を問わず誰でも同じ情報をリアルタイムで確認できます。これにより、意思決定のスピードが大幅に上がります。

4.4 BIとExcelの比較表

4.5 使い分けの考え方

ExcelとBIは、どちらか一方だけを使うのではなく、目的に応じて使い分けるのが理想です。 たとえば、細かな計算や個別資料の作成にはExcelが向いていますが、複数部門の情報をまとめて経営判断に使う場合はBIが適しています。

BIは、Excelの延長線ではなく、データ活用を「組織の文化」として定着させるための仕組みです。Excelで蓄積してきた知見を土台に、BIでよりスピーディーで正確な意思決定を実現する流れが、今の企業に求められています。

5. BIでできること

BIを導入すると、データを整理するだけでなく、仕事全体の流れをよりわかりやすくすることができます。数字を集めて、見て、考えて、共有するまでを一つの仕組みで行えます。ここでは主な機能を分けて紹介します。

5.1. データの集計

BIは、さまざまな場所にあるデータを自動で集めてまとめます。Excelやクラウド、販売システムなどから数値を取り込み、一つの表に整理できます。人の手で集計する作業が減り、データのミスも少なくなります。毎日の売上やアクセス数を自動で更新できるため、確認の手間もかかりません。

5.2. データの可視化

集めたデータは、グラフやチャートで見やすく表示できます。数字の羅列ではわかりづらい変化も、線や色で表すことで直感的に理解できます。売上の動きや顧客の反応を視覚的に確認できるので、話し合いの場でも共通のイメージを持てます。

5.3. データの分析

BIでは、時期や地域ごとにデータを比較して、変化や傾向を探すことができます。たとえば、特定の期間に売上が伸びた理由や、特定の商品が人気になった背景などを見つけることが可能です。データから気づきを得て、次の行動につなげやすくなります。

5.4. レポート作成

定期的な報告書を自動で作成する機能もあります。グラフや表を組み合わせて、見やすい形で共有できます。メールやクラウド上で配信できるものも多く、会議の準備時間を減らせます。内容を最新のデータで保てるため、常に正確な情報をもとに判断できます。

5.5. ダッシュボード管理

ダッシュボードでは、必要な情報を一画面で確認できます。売上・在庫・アクセス数など、複数の指標をリアルタイムで並べて見ることができます。数字の動きがすぐにわかるので、状況を把握して素早く対応することができます。

BIを使うことで、データを集める、見る、考える、伝えるという流れが一つにまとまります。日々の判断が早くなり、仕事全体の精度も上がっていきます。

6. BIのユースケース

BI(ビジネスインテリジェンス)は、どの業界でも共通して「データを活かす」ための仕組みとして導入が進んでいます。業種ごとの課題や目的に合わせて活用でき、業務改善から経営判断まで幅広く役立ちます。ここでは主な分野別の活用例を紹介します。

6.1 カスタマーサービス

顧客対応の現場では、問い合わせ内容に応じてさまざまな情報をすぐに確認する必要があります。BIツールを使えば、顧客データや購入履歴、製品情報をひとつの画面で確認できます。これにより、担当者は顧客の状況をすばやく把握し、正確な回答を行うことができます。

データが一元化されることで、対応履歴の共有やサービス品質の維持も容易になります。顧客ごとの要望やトラブル傾向を可視化できるため、今後の対応方針を改善するための判断材料にもなります。結果として、顧客満足度の向上と対応業務の効率化が両立できます。

6.2 金融・銀行業

金融分野では、膨大な取引データと市場動向を常に分析しながら、リスクを管理する必要があります。BIを導入することで、顧客の取引履歴、預金動向、融資状況などをリアルタイムで把握できます。これにより、担当者は迅速に判断を下しやすくなります。

また、支店単位や地域単位での業績を比較・分析することで、改善が必要な部分を早期に発見できます。経営層は統合されたデータを見ながら、今後の投資やサービス拡大の方向性を検討できます。BIは、金融機関にとって信頼性の高い情報管理と的確なリスク分析を支える重要な基盤です。

6.3 ヘルスケア

医療機関や福祉施設では、患者情報や在庫、スタッフの稼働状況など、さまざまなデータを日々扱います。BIツールを利用することで、患者数の推移や診療内容の傾向を把握しやすくなります。必要な情報を一度に確認できるため、医療現場での判断もスムーズになります。

さらに、医薬品や医療機器の在庫データをリアルタイムで管理できるため、無駄な発注を防ぎ、必要な物資を適切に確保することが可能です。データが可視化されることで、病院全体の運営効率を高め、安全で安定した医療提供体制を維持できます。

6.4 小売業

小売業では、店舗・商品・地域ごとの販売状況を正確に把握することが重要です。BIを導入すると、各店舗の売上推移や在庫状況を自動で集計し、どの商品がどこで売れているかをリアルタイムで確認できます。

この情報を活かすことで、仕入れや販売戦略の見直しがスムーズになります。売上が伸びている店舗の施策を他店舗に展開するなど、成功事例の共有にも役立ちます。顧客層の分析や需要予測にも活用できるため、より的確なマーケティング施策を立てやすくなります。

6.5 販売・マーケティング

マーケティング活動では、顧客行動やキャンペーン効果など、多角的なデータを扱います。BIを活用すると、広告、販売、顧客属性などの情報をまとめて分析できます。これにより、どの施策が効果的だったのかを明確に把握でき、次の戦略立案に活かせます。

また、顧客の購買履歴や興味関心を分析することで、ターゲットをより正確に絞り込むことができます。セグメント別の動向を見ながら、最適な価格設定や販促方法を検討できるため、売上拡大のチャンスを逃しにくくなります。

6.6 セキュリティ・コンプライアンス

企業活動においては、情報の正確性と安全性が欠かせません。BIツールは、社内データを統合管理し、不正アクセスや異常値などを早期に検知する仕組みを構築できます。異常な動きが発生した場合も、どのデータで何が起きているかをすぐに確認できます。

さらに、定期的な監査や法令遵守のためのレポートも自動で作成でき、管理者の負担を軽減します。組織全体でデータの透明性が高まるため、リスクを最小限に抑えながら安全な運用を維持できます。

BIは業界を問わず、データを見える形に整えて判断を支える仕組みとして機能します。どの分野でも共通して、スピードと正確さを重視した業務運営を実現できます。

まとめ

BI(ビジネスインテリジェンス)は、企業が膨大なデータを整理・分析し、事実に基づいた意思決定を行うための仕組みです。従来の感覚や経験に依存した経営から脱却し、客観的なデータをもとに迅速かつ正確な判断を可能にします。クラウド技術の進化により、モダンBIは中小企業でも導入しやすくなり、リアルタイムでのデータ更新やセルフサービス分析が普及しています。これにより、現場から経営層までが同じ情報を共有し、スピードと精度を兼ね備えた経営が実現します。

BIは単なる分析ツールではなく、組織全体に「データを活用して考える文化」を根づかせるための基盤です。Excelのような個人単位の作業を超え、部門を横断して情報を連携し、課題発見から改善までをデータで支えることができます。ビジネス環境の変化が激しい今こそ、BIを活用して「データを見る」から「データで行動する」組織へと進化することが、持続的な成長への鍵となります。

一般的なデータ分析ツールは、特定のデータを集計・分析することに焦点を当てています。一方で、BI(ビジネスインテリジェンス)は「企業全体でデータを活用する仕組み」を構築することを目的としています。つまり、BIはツールの導入だけでなく、データ基盤の整備、分析プロセスの標準化、そして経営層から現場担当者までが共通のデータをもとに意思決定できる環境づくりを包括的に支援するものです。

BIの導入により、リアルタイムで経営状況を把握できるようになり、迅速かつ正確な意思決定が可能になります。例えば、販売データを自動で可視化することで、売上トレンドや在庫回転率を即座に確認でき、無駄な在庫や販売機会損失を防止できます。

また、従来はExcelなどで手作業だったレポート作成を自動化することで、分析業務の効率化や人的リソースの最適化も実現します。さらに、データの一元管理によって部門間の情報共有が円滑になり、組織全体の連携強化にもつながります。

多くの企業が直面する課題は、「データのサイロ化(部門ごとにデータが分断されている状態)」と「データ品質の不統一」です。BIを有効に機能させるためには、まずデータの標準化とクレンジングが不可欠です。

また、ツールを導入しても、社内でのデータリテラシー(データを読み解き活用する能力)が不足していると、十分な成果を得られません。したがって、BI導入にはシステム構築だけでなく、データ文化を根付かせるための教育・運用体制づくりも重要です。

BIツールを選定する際には、「操作性」「拡張性」「他システムとの連携性」「セキュリティ」の4点が特に重要です。

- 操作性:現場担当者でも容易に扱えるUI/UXであるか。

- 拡張性:企業の成長やデータ量の増加に対応できるか。

- 連携性:既存の基幹システム(ERP、CRM、SFAなど)や外部データベースと連携可能か。

- セキュリティ:アクセス権限管理やログ監査など、情報漏洩を防ぐ仕組みが整っているか。

また、クラウド型かオンプレミス型かといった導入形態の違いも、コストや運用性に大きく影響します。

BIを「単なるデータ可視化ツール」に留めず、「データドリブン経営を実現するための基盤」として位置づけることが重要です。具体的には以下の3つのステップが鍵となります。

- データ戦略の明確化:経営課題を解決するためにどのデータをどのように活用するのかを定義する。

- データ基盤の整備:信頼性の高いデータを蓄積・統合し、分析しやすい形で管理する。

- 人材育成と文化醸成:データ分析スキルを持つ人材を育成し、データに基づく意思決定を習慣化する。

これらをバランスよく実施することで、BIは単なるIT施策ではなく、企業競争力を高める戦略的な資産として機能します。

EN

EN JP

JP KR

KR