BIツールとは?仕組み・機能・種類・導入メリットを徹底解説

BI(Business Intelligence)は、企業が保有する膨大なデータを分析・活用し、経営判断や業務改善を支援するための概念および技術体系です。

企業活動では、販売、財務、生産、人事など、各部門において日々多様なデータが生成されています。しかし、これらのデータを個別に扱っていては、全体の状況を正確に把握することが難しく、意思決定に時間がかかるという課題が生じます。

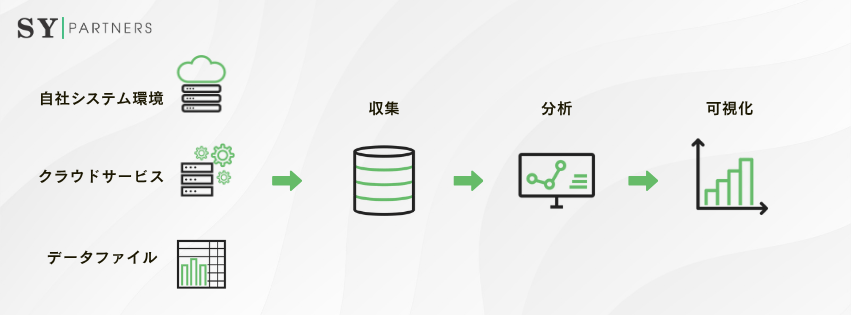

BIの目的は、データを単なる数値の集まりとしてではなく、「意思決定の根拠」として活用できる形に変換することにあります。データの収集・加工・分析・可視化を一連の流れとして行うことで、経営層から現場レベルまで、誰もが同じ情報をもとに迅速な判断を下せるようになります。

このBIの考え方を実現する具体的な手段がBIツールです。BIツールは、企業内外に点在するデータを統合し、分析・可視化・共有を行うためのソフトウェアであり、データドリブン経営を支える中核的な仕組みとして位置づけられます。

1. BI(Business Intelligence)とは?

BI(Business Intelligence) とは、企業が持つあらゆるデータを活用し、経営判断や業務改善につなげるための仕組み・考え方のことを指します。単なる情報収集ではなく、「データから知恵を導き出す」ことを目的としています。

BIの考え方では、データを分析して現状を正確に把握し、そこから課題や改善策を発見します。これにより、企業は市場の変化に柔軟に対応し、将来のリスクやチャンスを予測できるようになります。

BIは単なるIT技術ではなく、「データに基づいた意思決定文化」を組織に根付かせる経営手法でもあります。

2. BIツールとは?

BIツール(Business Intelligence Tool) は、BIの考え方を具体的に実践するためのソフトウェアです。企業の各部門やシステムに蓄積された膨大なデータを自動的に収集・統合し、グラフ・チャート・ダッシュボードなどで視覚的に表示します。

従来、データの集計や分析はExcelなどで手作業に頼っていましたが、BIツールを導入することでリアルタイムかつ正確な情報共有が可能になります。経営層はもちろん、現場の社員も共通のデータをもとに判断できるようになり、組織全体のスピードと透明性が向上します。

BIツールは、データを「見る」ための道具ではなく、「理解し、行動に変える」ための基盤です。情報の流れを整理し、データドリブンな意思決定を支えることで、企業の競争力を高める役割を果たします。

3. BIツールの基本構造と3つの仕組み

BIツールは、経営層だけでなく、現場の担当者やチームリーダーなど、幅広い人がデータを活用できるように設計されています。 その仕組みは大きく「データをつなぐ」「まとめて分析する」「見やすく表示する」という3つの流れで成り立っています。

この3つが連動することで、情報を集めるだけでなく、理解しやすく共有し、迅速な行動へとつなげることができます。

3.1 データをつなぐ仕組み

最初のステップは、社内のさまざまなシステムや外部サービスとデータを連携することです。

販売、在庫、会計、人事などの部門ごとに分かれて管理されている情報をBIツールが一箇所に集約し、全社的に扱えるようにします。これにより、担当者は複数のシステムを開く手間がなくなり、常に最新の情報をもとに判断できるようになります。

さらに、連携を自動化すれば、データ更新の手間を減らし、ミスの発生も防げます。手作業によるデータ管理が不要になるため、精度の高い分析が実現しやすくなります。こうして整備されたデータ基盤が、次の「分析・集計」ステップの出発点となります。

3.2 データをまとめて分析する仕組み

次に、連携されたデータを整理・集計・分析する仕組みです。

BIツールは、複雑な数式や専門知識がなくても、簡単な操作でデータを多角的に分析できます。たとえば、「地域別の売上推移」や「商品カテゴリごとの利益率」などを瞬時に比較することができ、過去の傾向を把握しやすくなります。

この段階では、ただ数値を並べるだけでなく、データの背後にある関係性やパターンを見つけ出すことが目的です。分析の結果を踏まえることで、現場の改善や次の戦略立案に役立つ具体的な示唆が得られます。分析で得た気づきは、そのまま「見える化」の工程へとつながります。

3.3 データを見やすく表示する仕組み

最後のステップは、分析した結果をわかりやすく表示することです。

数字だけでは状況を直感的に把握しづらいため、BIツールはグラフやチャートを使って情報をビジュアル化します。棒グラフや折れ線グラフ、円グラフなどを使えば、変化や傾向をひと目で理解できます。

さらに、複数のデータをひとつの画面にまとめた「ダッシュボード」を作成することで、経営層から現場まで同じ情報をリアルタイムで共有できます。これにより、報告や会議のたびに資料を作り直す必要がなくなり、意思決定までの時間を大幅に短縮できます。ビジュアルでの情報共有は、組織全体のコミュニケーションをスムーズにし、判断の精度も高めます。

BIツールは、「つなぐ」「分析する」「見せる」という3つの仕組みが連動して働くことで、情報を「活用できるデータ」へと変換します。

この流れが整うことで、データは単なる記録ではなく、組織の意思決定を支える大切な資産となります。

4. BIツールの主な機能

BIツールは、基幹系・情報系・戦略系システムなど、さまざまなシステムにあるデータを集めて加工し、分析や可視化を行うための仕組みです。数字を集めるだけではなく、データから意味を見つけ出すことを目的としています。ここでは、BIツールに備わっている主な3つの機能を紹介します。

4.1. ビジュアライゼーション機能

ビジュアライゼーション機能は、数字の羅列を見やすい形に変える仕組みです。グラフや図を使ってデータを視覚的に表示し、変化や傾向をすぐに理解できるようにします。目で見て把握できるため、どこに問題があるか、どの部分が良い動きをしているかを直感的に捉えやすくなります。報告や会議でも共有しやすく、全員が同じ情報をもとに話し合うことができます。

4.2. OLAP分析機能

OLAP(Online Analytical Processing)は、データベースに蓄積された大量の情報をリアルタイムで分析する仕組みです。OLAP分析機能を使うと、同じデータを「売上」「地域」「期間」など複数の軸で切り替えて見ることができます。たとえば、特定の地域だけ売上が下がっている理由を探したり、価格帯ごとの利益を比べたりすることができます。データを多面的に見ることで、問題の原因や改善の方向を明確にできます。

4.3. データマイニング機能

データマイニングとは、「データの中から必要な情報を掘り出す」という意味です。BIツールに集まった膨大なデータに対して、統計的な手法を使って関係性や傾向を見つけ出します。たとえば、特定の商品を買った人が次にどの商品を選びやすいかを分析したり、将来の売上をシミュレーションしたりすることができます。過去のデータをもとに予測や仮説を立てることで、より効果的な戦略を考えられます。

BIツールの機能は、データを「集めて終わり」ではなく、「見て、考えて、行動につなげる」ことを支えます。数字の裏にある意味を理解することで、より正確でスピーディーな判断ができるようになります。

5. 主要BIツール8選

BIツールには多くの種類があり、それぞれに得意分野や特徴があります。

ここでは、代表的な8つのBIツールについて概要と特徴を整理し、導入を検討する際の参考にしていただけるようまとめました。

5.1 Looker Studio(旧:データポータル)

Googleが提供する無料のセルフサービスBIツールです。コーディング不要でデータを収集でき、スプレッドシートやBigQueryなど他のGoogleサービスとスムーズに連携できます。直感的な操作性があり、専門知識がなくても扱いやすいのが特徴です。

項目 | 内容 |

提供企業 | Google(海外系) |

導入形態 | クラウド |

主な特徴 | 無料で利用可能/Googleサービスとの連携が強い/直感的な操作性 |

メリット | 手軽に始められる/初心者向けのUI/設定が簡単 |

URL |

Googleサービスを中心に業務を行っている企業には特に最適です。直感的な操作性と無料で使える手軽さにより、初めてBIツールを導入する企業でもスムーズに運用を始められます。データ分析の基盤づくりを低コストで進めたい場合におすすめの選択肢です。

5.2 Power BI

Microsoftが提供するBIツールで、Office製品やAzureと連携しやすいのが強みです。ExcelやPDF形式への出力も可能で、グラフやレポートの作成も容易です。使い慣れたMicrosoft環境で運用したい企業に向いています。

項目 | 内容 |

提供企業 | Microsoft(海外系) |

導入形態 | クラウド、デスクトップ、一部オンプレミス |

主な特徴 | Microsoft製品との高い親和性/豊富なデータコネクタ |

メリット | Excel感覚で使える/出力形式が多い/視覚的なレポート作成が容易 |

URL |

Office製品と親和性が高く、既存環境を活かしたデータ分析を行いたい企業にぴったりです。レポート共有や可視化の仕組みも整っており、社内の情報共有を効率化できます。Microsoft製品を日常的に利用している組織なら、導入後すぐに効果を実感できるでしょう。

5.3 Tableau

Salesforceグループが提供するBIツールで、世界的に高いシェアを持ちます。データのビジュアル化に優れており、豊富なグラフやダッシュボードを活用して柔軟な分析が可能です。モバイルにも対応しており、外出先からの利用にも便利です。

項目 | 内容 |

提供企業 | Salesforce(海外系) |

導入形態 | クラウド、デスクトップ、オンプレミス |

主な特徴 | 高度なデータ可視化/豊富なダッシュボード機能 |

メリット | 多彩なグラフ表現/直感的な操作/多端末対応 |

URL |

視覚的なプレゼンテーションを重視し、複雑なデータをわかりやすく伝えたい企業に適しています。専門家だけでなく、一般社員でも簡単に扱えるデザイン性が魅力です。データドリブンな文化を全社に浸透させたい場合、Tableauは非常に強力な選択肢となります。

5.4 DOMO

クラウド連携に強みを持つBIツールで、多数のSaaSと接続可能です。直感的なUIで操作でき、「R」や「Python」を使った高度なデータ処理にも対応しています。モバイル最適化がされており、どこからでもデータ確認が可能です。

項目 | 内容 |

提供企業 | DOMO, Inc.(海外系) |

導入形態 | クラウド |

主な特徴 | SaaS連携が豊富/コード利用も可能/モバイル最適化 |

メリット | 高い拡張性/外出先でも分析可能/便利な通知機能 |

URL |

DOMOは、クラウド環境を活用しながらスピーディーにデータを分析したい企業に最適です。操作のシンプルさと高い拡張性を兼ね備え、現場レベルでのデータ活用を強力にサポートします。チーム間での情報共有や迅速な意思決定を重視する企業におすすめです。

5.5 Actionista!

プログラミング不要で、ブラウザだけで操作できる国内製BIツールです。ドラッグ&ドロップで簡単に分析を行えるため、専門知識がなくても使いやすく、社内教育の時間も短縮できます。1ライセンスで全社利用できる点も特徴です。

項目 | 内容 |

提供企業 | ジャストシステム(国内系) |

導入形態 | オンプレミス |

主な特徴 | プログラミング不要/ブラウザ完結型 |

メリット | 誰でも使いやすい/全社利用しやすい/教育コストを削減 |

URL |

Actionista!は、ITスキルに差がある組織でも安心して導入できます。全社員が同じツールを利用することで、社内全体でのデータ共有と分析文化の浸透が進みます。データ活用の第一歩を踏み出したい中堅企業にも適したBIツールです。

5.6 MotionBoard Cloud

WingArcが提供する国産BIツールで、データ活用に必要な機能をひとつのプラットフォームに統合しています。地図機能を標準搭載しており、CRMやSFAのデータを活用した位置情報分析も可能です。業界や業務に合わせて柔軟にカスタマイズできます。

項目 | 内容 |

提供企業 | ウイングアーク1st(国内系) |

導入形態 | クラウド、オンプレミス |

主な特徴 | 地図機能を標準搭載/業務別テンプレートが豊富 |

メリット | 位置情報分析が可能/柔軟なカスタマイズ/一括データ管理 |

URL |

MotionBoard Cloudは、データの場所や動きを「地図」で捉える独自の強みがあります。営業活動や物流管理など、位置情報を活かす業務に非常に有効です。業界に合わせた柔軟な設計ができるため、カスタマイズ性を重視する企業にも最適です。

5.7 Yellowfin

自動分析やアラート機能に強みを持つBIツールです。AIが搭載されており、データの傾向を検出してユーザーの質問に回答します。API連携も簡単で、分析をよりシンプルに進められます。現場担当者でも使いやすい設計が特徴です。

項目 | 内容 |

提供企業 | Yellowfin Japan(海外系) |

導入形態 | クラウド、デスクトップ、オンプレミス |

主な特徴 | AI分析機能/自動アラート/簡単なデータ統合 |

メリット | 現場主導の分析に強い/自動通知で異常を検知/操作がシンプル |

URL |

Yellowfinは、AIを活用した効率的な分析を求める企業に適しています。現場担当者でも自らデータを扱える設計のため、組織全体のデータリテラシー向上にもつながります。日々の業務でスピーディーに判断を下したい企業にとって頼もしいBIツールです。

5.8 Amazon QuickSight

Amazonが提供するクラウド型BIツールで、AWS環境との連携に優れています。自動スケーリングや高速なデータ処理が可能で、コストを抑えながらも高いパフォーマンスを発揮します。クラウドベースのため導入も容易で、拡張性にも優れています。

項目 | 内容 |

提供企業 | Amazon Web Services(海外系) |

導入形態 | クラウド |

主な特徴 | AWSと連携可能/高速処理/スモールスタートに最適 |

メリット | 初期費用が低い/スケーラブルな設計/クラウド環境に最適 |

URL |

QuickSightは、AWSを中心としたクラウド環境でのデータ分析をスムーズに進めたい企業に向いています。導入コストを抑えながらも、高速かつ柔軟な運用が可能です。グローバルなスケールでデータを活用したい組織に適したクラウド型BIです。

5.9 種類ごとの選び方

BIツールを選ぶ際は、まず自社の状況に合わせて「無料系」「海外系」「国内系」のどれに重点を置くかを決めることが重要です。

コスト、サポート体制、分析の規模などを整理し、そのうえで各ツールの機能を比較検討すれば、最適なBIツールを効率的に選定できます。

6. BIツールの活用場面

BIツールを活用できる場面は幅広く、日々の業務から経営戦略の判断までさまざまです。数字をただ見るだけでなく、チームの考え方や動き方を変えるきっかけにもなります。ここでは、代表的な6つの活用シーンを詳しく紹介します。

6.1 経営分析

経営分析は、BIツールの強みが最も活かされる分野です。売上やコスト、生産性などのデータをひとつの画面で確認でき、会社全体の動きを客観的に把握できます。複数のシステムに散らばっていた情報を自動で集計し、最新の状態をリアルタイムで反映できます。

数字を感覚ではなく事実として見られることで、経営層の判断がより正確になります。たとえば、利益率の低い事業やコストの高い工程をすぐに特定でき、早い段階で対策を検討できます。定期的にデータを見直す習慣がつけば、経営の方向性も安定していきます。

6.2 人事データ分析

人事の分野でも、BIツールは重要な役割を果たします。従業員の成果や勤怠、教育の履歴を数値として整理できるため、評価や配置をより公平に行えます。営業成績や顧客対応数を可視化することで、成果を客観的に測定できるようになります。

また、研修を受けた社員の変化を追いかけることで、教育施策の効果を確認できます。たとえば、研修前後で営業成績がどの程度向上したかを比較し、今後の人材育成に活かすことができます。数字で結果を確認できると、社員のモチベーションも上がりやすくなります。

6.3 予算管理

予算管理では、BIツールがリアルタイムの情報を集計して、正確な状況をすぐに把握できるようにします。実績データと予算の差をすぐに確認でき、計画とのズレを早期に見つけられます。グラフやダッシュボードを使えば、報告や会議でも理解しやすい形で共有できます。

資料作成の工数が減ることで、数字を分析する時間が増えます。予算の執行状況を常に把握していれば、急な支出や調整にも柔軟に対応できます。チーム全体が同じデータを見ながら話せるため、判断のスピードも自然に上がっていきます。

6.4 データ集計

BIツールを使うと、複雑なデータを短時間でまとめられます。手作業で行っていたExcel集計の時間を削減でき、入力ミスも防げます。過去のデータもまとめてインポートすれば、長期的な変化を一目で確認できます。

定期的に行うレポート作成や集計作業を自動化すれば、担当者の負担が大きく減ります。単純な集計にかけていた時間を、次の施策や分析に使うことができ、仕事全体の流れが整理されます。

6.5 マーケティング分析

マーケティングでは、BIツールを使って顧客や市場の動きをより正確に理解できます。購入履歴やサイトアクセス、キャンペーンの反応などを分析することで、効果的な施策を判断できます。

たとえば、地域や年齢層ごとの購買傾向を比較して、ターゲット層に合った商品提案を行うことが可能です。過去の販売データをもとに、次の需要を予測することもできます。データに基づくマーケティングを続けることで、感覚に頼らない戦略を立てられます。

6.6 サプライチェーン管理

サプライチェーンでは、在庫や生産、出荷のデータをリアルタイムで管理できます。需要の変化にすぐ対応でき、欠品や在庫過多を防げます。たとえば、販売データと生産データを同時に確認すれば、必要な量を正確に調整できます。

物流拠点や店舗が同じ情報を共有することで、現場と経営の間の連携もスムーズになります。データが一元化されることで、全体の流れが安定し、無駄のない運用が実現します。

BIツールは、どの分野でも「正確に見る・早く判断する」ための基盤になります。業務の効率化だけでなく、組織全体の考え方をデータ中心に変えていく力があります。

7. BIツール導入・選定の4つのポイント

これまでBIツールのメリットや導入時の注意点を紹介してきましたが、実際にツールを選ぶときには、目的や環境に合ったものを見極めることが大切です。

多機能なツールを選ぶよりも、自社の課題を確実に解決できるかどうかに目を向けることが重要です。ここでは、導入を成功させるための4つのポイントを紹介します。

7.1 自社の問題・課題を解決できるBIツールか

BIツール導入の第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。課題を整理せずにツールを入れてしまうと、期待していた効果が得られないまま運用が滞ってしまいます。

どの部署がどんな目的で使うのか、どんなデータを分析したいのかを明確にすることが大切です。たとえば「売上構造を見直したい」「業務のスピードを上げたい」など、課題を具体的に言葉にすることで、必要な機能が見えてきます。課題と目的を明確にしたうえでツールを選ぶと、導入後も迷わず運用できます。

7.2 既存の業務データと連携しやすいか

BIツールは、既存のデータと連携して初めて活用の幅が広がります。販売システム、会計ソフト、人事管理など、企業内の複数システムと接続できるかどうかを確認しておくことが大切です。

もしデータ連携がスムーズでないと、登録作業に時間がかかり、分析の即時性が失われてしまいます。導入を検討する際は、接続可能なフォーマットやAPI対応、データの自動更新機能などを確認しましょう。システム間の壁をなくすことで、日常的に最新の情報を扱える環境を整えられます。

7.3 導入支援を受けられるか

導入時には、データの取り込み設定やレポート作成の設計など、専門的な対応が必要になる場面があります。社内にノウハウが少ない場合、BIツールの提供会社から導入支援を受けられるかどうかが重要なポイントになります。

導入支援では、初期設定の代行、データ構造の整理、分析設計のアドバイスなどを受けられます。これにより、短期間でスムーズに運用を始めることができます。特に初めてBIを導入する企業にとっては、サポートの充実度がツール選定の決め手になります。

7.4 従業員がBIツールを活用できそうか

ツールを導入しても、実際に現場の社員が使いこなせなければ意味がありません。BIツールには、プログラミング知識が必要なタイプと、直感的に操作できるタイプがあります。自社の従業員のスキルに合わせて選ぶことが重要です。

また、導入後の研修体制も大切です。オンライン講習やサポート窓口などが整っているツールを選ぶと、社員が安心して使い始めることができます。使いやすさと教育のしやすさは、ツールの定着を左右します。継続的に利用できる環境づくりを意識しましょう。

BIツールを導入する際は、機能や価格だけで判断せず、「自社の課題・人・環境」に合っているかを重視することが成功への近道です。導入後も継続的に使い続けられる仕組みを整えれば、BIは会社の意思決定を支える確かな基盤になります。

おわりに

BIツールは、企業の意思決定プロセスを支える中核的な情報基盤として、今後さらに高度化していきます。従来の可視化中心の機能から、AI・機械学習・自然言語処理との連携による予測分析(Predictive Analytics)や意思決定支援(Decision Support)へと進化が進むでしょう。また、クラウドデータウェアハウスやデータレイクとの統合により、リアルタイムかつ高精度なデータ分析が標準化されつつあります。

さらに、専門部門だけでなく現場レベルでも活用できるセルフサービスBI(Self-Service BI)の重要性が高まっています。これにより、ユーザー自身がデータ探索やレポート作成を行い、現場主導で意思決定を推進する文化が定着します。BIツールは単なる分析ツールではなく、データドリブン経営を実現するための戦略的インフラへと進化していくでしょう。

よくある質問

BI(Business Intelligence)の目的は、「データを意思決定の根拠に変えること」です。

単なる数値の集計ではなく、経営判断・業務改善・将来予測を支える知見(インサイト)を導き出すことを狙いとしています。

そのため、BIはIT技術であると同時に「データに基づく経営文化」を根付かせるマネジメント手法でもあります。

Excelでは手作業による集計・更新が多く、リアルタイム性とデータ整合性に限界があります。

一方BIツールでは、データが自動連携・更新され、グラフ・チャート・ダッシュボードで即時に可視化されます。

その結果、属人的な判断ではなく全社員が同じ指標を共有するデータドリブンな意思決定が可能になります。

BIツールは主に以下の3段階で機能します。

| 機能ステップ | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| データをつなぐ | 各部門や外部サービスのデータを自動収集・統合 | 情報の一元化・更新の自動化 |

| まとめて分析する | 多角的に集計・比較し、パターンを抽出 | 課題発見・要因分析 |

| 見やすく表示する | ダッシュボードやグラフで可視化 | 判断スピード向上・共有容易化 |

この3つが連動することで、「データを活用できる知識」に変換します。

主な機能は次の3つです。

- ビジュアライゼーション機能:データをグラフやダッシュボードで直感的に把握。

- OLAP分析機能:多次元的にデータを切り替えて見る(例:地域×期間×商品)。

- データマイニング機能:過去データから傾向・相関を抽出し、将来を予測。

代表的なツールと特徴は以下の通りです。

| ツール名 | 特徴 | 適した企業 |

|---|---|---|

| Looker Studio(Google) | 無料・Google連携が強い | 小規模〜中堅/Google利用中心 |

| Power BI(Microsoft) | Excel/Azure連携・低コスト | Microsoft環境中心の企業 |

| Tableau(Salesforce) | 高度な可視化・操作性 | デザイン性・分析重視企業 |

| DOMO | クラウド特化・Python対応 | SaaS連携/スピード重視企業 |

| Actionista!(ジャストシステム) | 国内向け・ノーコード | 中堅企業/初心者向け |

| MotionBoard(ウイングアーク) | 地図機能・業務別テンプレート | 物流・営業系企業 |

| Yellowfin | AI分析・自動アラート | 現場主導・スピード重視企業 |

| Amazon QuickSight | AWS連携・拡張性高 | クラウド中心・グローバル企業 |

EN

EN JP

JP KR

KR