ERPとBIの違いとは?それぞれの役割と連携のメリットをわかりやすく解説

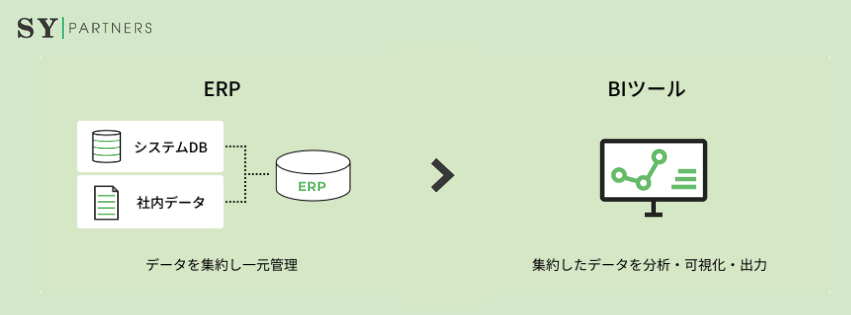

企業の成長に欠かせないのが、正確なデータ管理と迅速な意思決定です。その中核を担うのが ERP(Enterprise Resource Planning) と BI(Business Intelligence) です。ERPは経理・人事・在庫・販売などの業務データを一元管理し、部署間の連携を強化して業務全体の効率化を実現します。

一方、BIはERPなどに蓄積されたデータを分析・可視化し、経営判断や課題発見を支援するツールです。ERPが「データを集める仕組み」なら、BIは「データを活かす仕組み」と言えるでしょう

両者は目的や役割が異なりますが、連携することで相乗効果を発揮します。ERPが提供する正確なデータをBIがリアルタイムで分析することで、企業はより迅速で精度の高い判断が可能になります。

この記事では、ERPとBIの基本的な違いから、両者を組み合わせるメリット、そして導入時に押さえておきたいポイントまでをわかりやすく解説していきます。

1. ERPとは?

ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業の経営資源を一元的に管理するシステムです。

会計・人事・在庫・購買・販売といった業務を統合し、データを一か所で管理することで、部門間の連携をスムーズにします。

従来はそれぞれの部署が別々のシステムを使っていましたが、ERPを導入することでデータの重複や入力ミスを減らし、業務全体の効率化を実現できます。

また、経営層はリアルタイムで会社全体の状況を把握できるため、迅速な意思決定が可能になります。

ERPは単なる管理ツールではなく、企業全体の「動き」を最適化するための基盤です。

正確なデータをもとにした経営判断を支える仕組みとして、多くの企業で導入が進んでいます。

2. BIとは?

BI(Business Intelligence)は、企業に蓄積されたデータを分析し、経営戦略や業務改善に活かすための仕組みです。

ERPや販売システムなどから集めた大量の情報を整理・可視化し、グラフやダッシュボードでわかりやすく表示します。

BIツールを使うことで、担当者や経営者は数字を「見て理解する」だけでなく、「考え、行動する」ための根拠を得られます。

売上推移や顧客動向、在庫変動などをリアルタイムで確認できるため、問題の早期発見や改善策の検討がしやすくなります。

つまりBIは、データを分析して「気づき」を与えるツールです。

企業が持つ情報を価値ある意思決定に変える役割を担っています。

3. ERPとBIの違い

ERPとBIは、どちらも企業にとって欠かせないシステムですが、その目的と役割は異なります。ERP(Enterprise Resource Planning)は、経理・人事・在庫・販売などの業務データを一元管理し、全社的な業務効率化を支える「基盤」となるシステムです。日常業務の正確なデータ管理を通じて、組織全体の連携と生産性向上を実現します。

一方、BI(Business Intelligence)は、ERPなどに蓄積されたデータを分析・可視化し、経営判断に活かすための「分析ツール」です。ERPがデータを整える仕組みなら、BIはそのデータを読み解き、戦略的な意思決定につなげる役割を担っています。

以下の表で両者の特徴を比較してみましょう。

比較項目 | ERP(Enterprise Resource Planning) | BI(Business Intelligence) |

| 目的 | 業務データを一元管理し、業務効率を高める | データを分析し、意思決定や戦略立案に活用する |

| 主な役割 | 会計・人事・在庫・販売などの情報を統合管理 | 収集したデータを分析・可視化して課題を発見 |

| 利用者層 | 現場担当者・管理職 | 経営層・分析担当者・意思決定者 |

| 扱うデータ | 日常業務で発生する定型データ | ERPや他システムから抽出した分析用データ |

| 出力結果 | 数値・報告データ・業務記録 | グラフ・レポート・ダッシュボード |

| 導入目的 | 業務の標準化と効率化 | 経営の可視化とデータ活用の促進 |

| 導入効果 | 手作業削減・情報共有の迅速化 | 判断スピード向上・戦略精度の向上 |

ERPは「業務を正確に動かす仕組み」であり、BIは「その結果を読み解いて次の行動を導く仕組み」です。つまり、ERPがデータの“入力と管理”を担い、BIがデータの“分析と活用”を担います。両者はそれぞれ異なる役割を持ちながらも、企業の成長を支える上で不可欠な存在です。

この2つは対立する関係ではなく、互いを補完し合う関係にあります。ERPで集めた正確な情報があってこそ、BIによる的確な分析と戦略的な意思決定が実現します。両者を連携させることで、企業はデータに基づくより精度の高い経営を行うことができるのです。

4. ERPとBI導入のポイント

ERPとBIは、企業のデータ基盤を支える中心的なシステムです。

導入の目的を明確にし、段階的に進めることで、システムの効果を最大限に発揮できます。

ここでは、ERPとBIの導入における具体的なポイントを詳しく解説します。

4.1 ERP導入のポイント

ERP導入では、業務を一元化し、情報を正確かつリアルタイムに共有できる仕組みを整えることが重要です。

成功のためには、導入範囲や目的の明確化だけでなく、社内の体制づくりと継続的な改善も欠かせません。

4.1.1 導入目的と対象範囲を明確にする

ERPを導入する際は、まず「なぜ導入するのか」を明確にすることが大切です。どの業務を効率化したいのか、どのような課題を解決したいのかを具体的に整理し、導入の対象範囲を明確に定義します。

目的をはっきりさせておくことで、必要な機能を正確に選定できるだけでなく、導入後の効果測定もしやすくなります。明確な目的意識があることで、システム導入が形だけで終わらず、実際の業務改善へとつながります。

4.1.2 業務プロセスを整理し、標準化する

ERPを導入する前には、まず部署ごとに異なる業務プロセスを整理し、統一することが重要です。手作業や重複処理を減らし、全社で共通の業務フローを構築することで、導入後の混乱を防ぎ、スムーズな運用が可能になります。

こうした業務の標準化は、ERPが扱うデータの整合性を高めるだけでなく、システム全体の安定稼働にもつながります。結果として、ERP本来の効果である「業務の効率化」や「情報の一元管理」を最大限に発揮できるようになります。

4.1.3 段階的に導入し、運用体制を整える

ERPは多機能であるがゆえに、すべてを一度に導入すると現場が混乱しやすくなります。そのため、まずは優先度の高い業務から段階的に導入し、現場の運用状況や慣れを確認しながら徐々に範囲を拡大していくことが効果的です。

また、導入後はシステム担当者だけでなく、実際に利用する現場スタッフへの教育も欠かせません。操作方法や活用の目的を共有し、定着を支援する体制を整えることで、ERPの導入効果を最大限に引き出すことができます。

4.1.4 継続的な運用改善を行う

ERP導入は、完了した時点がゴールではなく、そこからが本当のスタートです。実際の運用を通じて明らかになる課題を分析し、システム設定や業務フローを継続的に見直すことで、より現場に合った形へと進化させていくことが求められます。

また、定期的なレビューを行い、ユーザーからの意見や改善要望を反映させることも重要です。こうした改善の積み重ねによって、ERPを常に最適な状態で活用でき、最終的には組織全体の生産性向上と業務効率化につながります。

4.2 BI導入のポイント

BI導入では、企業内に蓄積されたデータを「使える情報」に変えることが目的です。

導入前のデータ整備から、活用文化の定着までを一貫して進めることが成功の鍵になります。

4.2.1 データ品質を整備し、正確な基盤を作る

BIの効果を最大限に引き出すためには、まずデータの信頼性を確保することが欠かせません。ERPや各種システムから取り込むデータを整理し、誤りや重複を取り除くことで、分析の基盤となる正確なデータ環境を整える必要があります。

品質の高いデータがあってこそ、BIの分析結果に信頼性と説得力が生まれます。逆に、データが不正確なままでは、どれほど高度な分析を行っても誤った判断につながる可能性があります。そのため、BI導入の第一歩は「正しいデータを整えること」から始まります。

4.2.2 目的を明確にし、指標を設定する

BIを導入する際は、まず「どの情報をどのように活用したいのか」を明確にすることが重要です。売上分析や顧客行動の傾向、在庫の回転率など、目的に合わせた指標(KPI)を具体的に設定することで、分析の方向性が定まります。

明確な目的とKPIがあれば、必要なレポート設計や分析手法も自然に決まり、データを効果的に活用できます。これにより、BIの導入が単なる“データの可視化”にとどまらず、実際の業務改善や戦略立案へとつながっていきます。

4.2.3 データを共有し、行動に活かす文化を育てる

BIは「分析して終わり」ではなく、「分析結果を行動につなげる」ことが真の目的です。経営層・管理職・現場が同じデータを共有し、課題や改善策を共通の視点で議論できる環境を整えることが求められます。

データを組織の“共通言語”として扱うことで、情報の伝達がスムーズになり、判断のスピードと質が向上します。迅速に行動できる実行力の高いチームづくりが可能になり、企業全体の意思決定力が強化されます。

4.2.4 分析体制を強化し、継続的に最適化する

BIの価値を長期的に維持するためには、継続的な運用体制の強化が不可欠です。分析担当者のスキルアップを支援するとともに、各部署が自律的にデータを扱える環境を整えることで、データ活用の文化を根付かせることができます。

さらに、BIツールの利用状況やダッシュボードの構成を定期的に見直すことも重要です。現場のニーズに合わせて改善を重ねることで、組織全体のデータ分析力を高め、BIの価値を持続的に発展させることができます。

ERPが業務を正確に整える基盤であり、BIがその基盤を活かして分析する仕組みです。

両者を連携させながら段階的に導入し、継続的に改善することで、企業は真の意味で「データを軸に動く組織」へと成長していきます。

5. ERP・BIの活用事例

ERPとBIは、企業のデータ活用を支える中心的なシステムです。

どちらも単独で効果を発揮しますが、目的や活用方法は異なります。

ここでは、それぞれが実際の業務にどのように役立っているのか、導入効果が明確に表れている事例を通して紹介します。

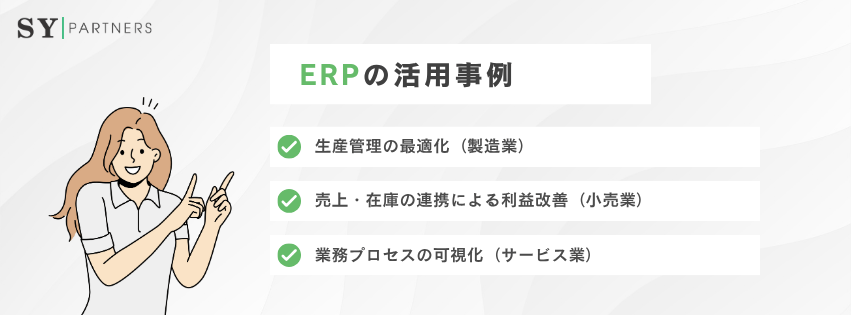

5.1 ERPの活用事例

ERPは、部門ごとに分散していた情報を統合し、業務全体をスムーズに連携させる仕組みです。正確なデータをリアルタイムで共有することで、現場の判断が迅速になり、経営全体の透明性も向上します。

特に製造業や小売業、サービス業では、その効果が顕著に表れています。

5.1.1 生産管理の最適化(製造業)

製造業では、原材料の仕入れから生産、出荷までの一連のプロセスをERPで一元管理するケースが一般的です。これにより、在庫状況や生産スケジュールをリアルタイムで把握でき、需要に応じて生産量を柔軟に最適化することが可能になります。

さらに、各工程で発生するコストデータを自動的に蓄積・分析することで、原価管理の精度が向上し、利益構造の見直しにも役立ちます。

ERPの導入は生産効率の改善にとどまらず、経営判断のスピードと正確性を高める重要な役割を果たしています。

5.1.2 売上・在庫の連携による利益改善(小売業)

小売業では、店舗と倉庫の在庫データをERPで連携させることで、販売状況に応じた仕入れや補充を自動化しています。これにより、販売データと在庫情報を同時に管理でき、欠品や在庫過多といったリスクを大幅に抑えることが可能です。

さらに、商品ごとの利益率をリアルタイムで分析できるため、需要変化に合わせた販売戦略の修正を迅速に行えます。

ERPの導入はデータに基づく的確な意思決定を支え、売上と利益の両面で安定した成長を実現します。

5.1.3 業務プロセスの可視化(サービス業)

サービス業では、契約や請求、人員配置といった複雑な業務をERPで統合管理しています。情報を一元化することで担当者間の共有が円滑になり、事務処理にかかる時間を大幅に削減できます。

また、顧客対応の履歴をリアルタイムで確認できるため、対応スピードを高めながら質の高いサービスを維持することが可能です。業務全体の流れが整理され、サービス品質や顧客満足度の向上にもつながります。

ERPは、企業の「日々の業務を正確に動かす」ための基盤です。データの整合性を保ちながら全体を可視化することで、業務の最適化と部門間のスムーズな連携を実現します。

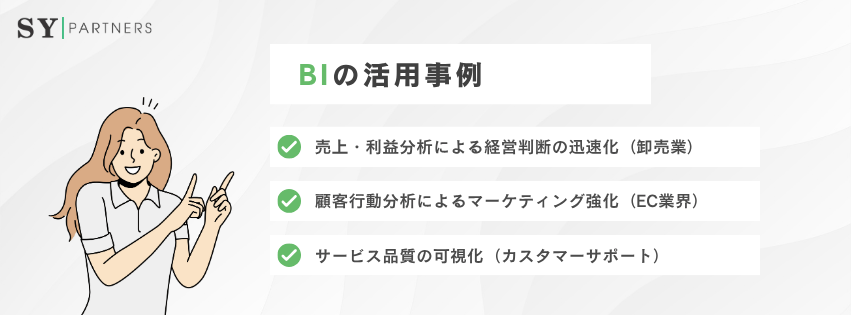

5.2 BIの活用事例

BIは、企業に蓄積されたデータを分析し、次の行動へとつなげるためのツールです。ERPで管理された情報を活用し、現場と経営を結ぶ「意思決定のエンジン」として、多くの企業で導入が進んでいます。

以下では、業種別に代表的な活用事例を紹介します。

5.2.1 売上・利益分析による経営判断の迅速化(卸売業)

卸売業では、BIツールを活用して売上や利益率をリアルタイムに分析し、経営状況を常に把握できる体制を整えています。商品、地域、担当者ごとの成果をグラフで可視化することで、成長が見込める分野や改善が必要な領域を迅速に特定できます。

分析結果をもとに販売戦略や在庫計画をすぐに見直せるため、経営判断のスピードと精度が大きく向上します。正確なデータに裏づけられた意思決定が、経営の安定と収益性の向上を実現しています。

5.2.2 顧客行動分析によるマーケティング強化(EC業界)

EC業界では、顧客の行動データをBIで分析し、その結果をマーケティング戦略に活かしています。購買履歴やアクセスデータをもとに、どのキャンペーンが高い効果を上げたのかを明確に把握できるため、次の施策に反映しやすくなります。

データ分析によって広告費を最適化し、リピート率の高い顧客層へのアプローチを強化することも可能です。BIの活用により、感覚に頼らない戦略的なマーケティングが実現し、売上拡大とブランド価値の向上を同時に目指せます。

5.2.3 サービス品質の可視化(カスタマーサポート)

カスタマーサポートでは、BIを活用して対応件数や解決率、顧客満足度などの指標を継続的にモニタリングしています。チーム全体でデータを共有することで、課題を可視化し、迅速な改善につなげることができます。

さらに、BIで作成したレポートを基に週次・月次で振り返りを行うことで、対応品質を安定して維持することが可能です。こうした取り組みにより、顧客ロイヤルティの向上や離脱防止を実現し、より信頼されるサポート体制を築けます。

ERPが業務を整える仕組みであるのに対し、BIは整えたデータを活かし、行動や戦略へとつなげる仕組みです。両者を連携させれば、現場レベルの改善と経営全体の最適化を同時に進めることが可能になります。

おわりに

ERPとBIは、役割こそ異なりますが、企業成長を支える両輪です。ERPは業務データを整理・共有して日々の業務を安定させ、BIはそのデータを分析して課題解決や戦略立案を支援します。両者を連携させることで、現場と経営がデータで結ばれ、迅速かつ的確な意思決定が可能になります。

また、ERPやBIの導入は「データを中心に考える経営」への第一歩です。正確な情報に基づく判断ができれば、業務の無駄が減り、組織全体の動きがスムーズになります。これからの時代、データを使いこなす企業こそが競争をリードする存在となるでしょう。

よくある質問

一般的には、ERPを先に導入することが推奨されます。ERPは企業全体の業務データを統合・整備する基盤であり、BIはそのデータを分析・活用するためのツールです。まずERPで正確なデータ環境を整えてから、BIで可視化・分析を行うことで、より信頼性の高い結果を得ることができます。

ただし、すでに複数の部門で安定したデータ収集が行われている場合は、BI導入を先行させるケースもあります。自社の現状や目的に合わせて、最適な導入順序を設計することが大切です。

導入期間は、企業の規模やシステムの範囲によって異なります。一般的に、ERPは6か月〜1年ほど、BIは2〜4か月程度が目安とされています。ERPは業務プロセスの整理や標準化が必要なため、比較的時間を要します。

一方、BIは既存データを活用できるケースが多く、短期間で導入できるのが特徴です。いずれの場合も、要件定義やデータ整理などの事前準備に十分な時間を確保することで、導入後のトラブルを防ぎ、スムーズな運用につなげることができます。

ERPとBIを連携させることで、データがリアルタイムで共有され、「業務の実行」と「分析・改善」を同時に進められる体制が整います。たとえば、ERPが日次の販売データを更新すると、BIが自動で分析結果を反映し、最新の経営指標を即座に確認できます。

この仕組みにより、状況の変化に応じた柔軟な意思決定が可能となり、問題の早期発見や施策の迅速な修正につながります。経営判断のスピードと精度を高めるうえで、ERPとBIの連携は大きな効果を発揮します。

BIツールは、ノーコードやローコードで直感的に操作できる設計が多く、専門知識がなくても活用できます。グラフ作成やダッシュボード構築もドラッグ&ドロップで行えるため、非エンジニアの社員でも分析結果を確認できます。

ただし、正確な判断を行うには、データの意味や指標の読み方を理解することが欠かせません。そのため、導入後はデータリテラシー教育を実施し、社員が自分の業務に関連するデータを主体的に扱える体制を整えることが重要です。

EN

EN JP

JP KR

KR