UXとCXの違いと関係性を徹底解説

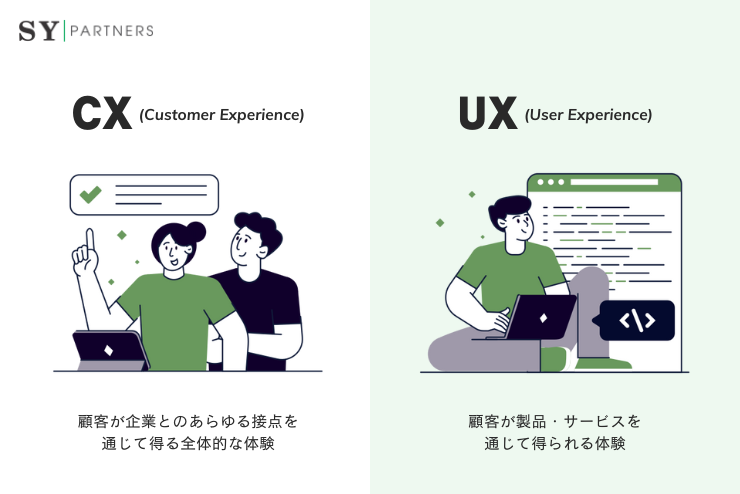

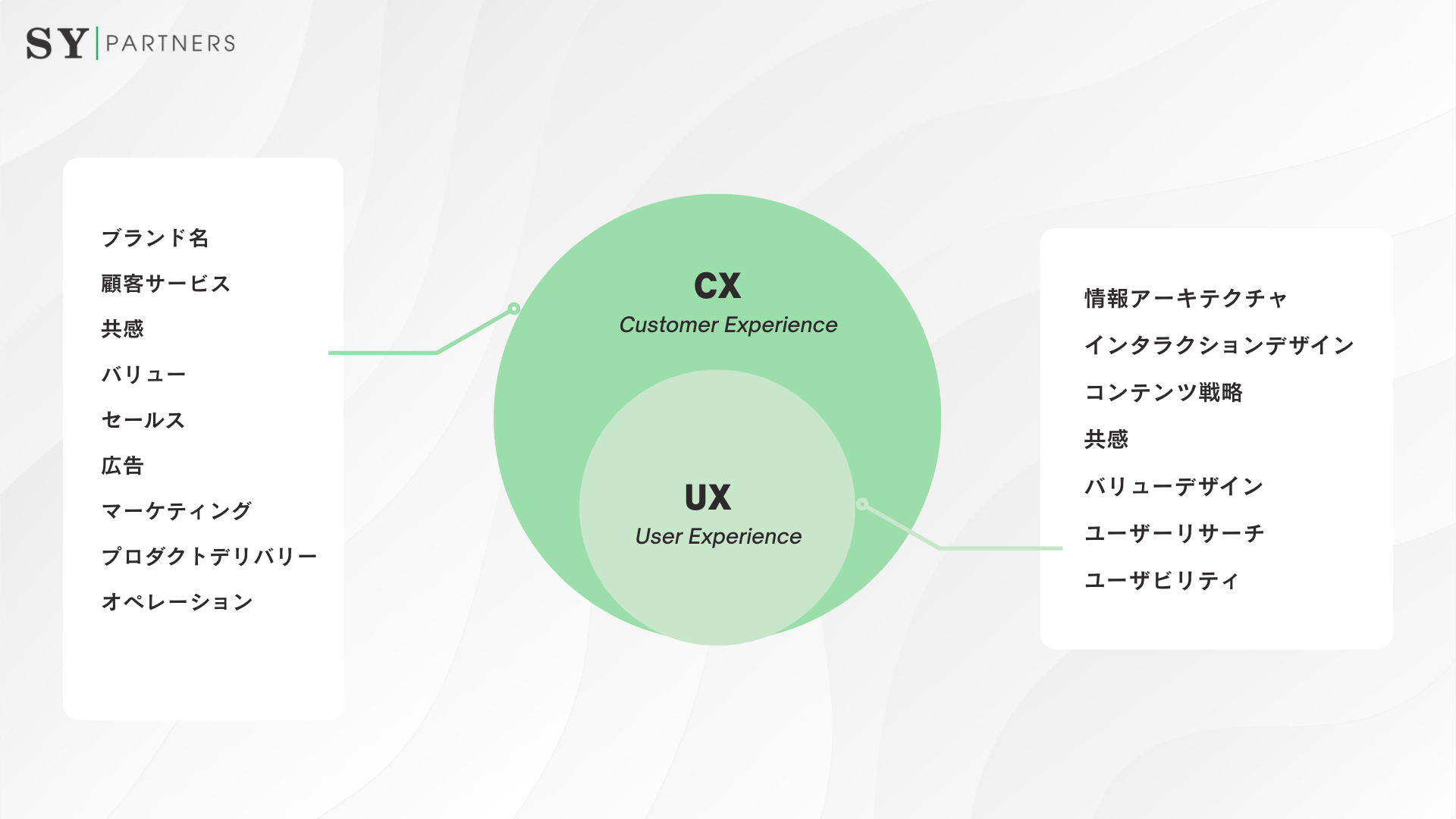

近年、ビジネスの競争力を高めるキーワードとして「UX(ユーザーエクスペリエンス)」と「CX(カスタマーエクスペリエンス)」が頻繁に登場しています。どちらも「体験」を軸にした概念ですが、対象範囲や設計思想には明確な違いがあります。UXはユーザーが製品やサービスを利用する瞬間の体験に焦点を当て、CXは企業との接点全体にわたる包括的な体験を指します。

本記事では、UXとCXの定義の違い、両者がどのように関係し、どのように連動すれば企業の成長につながるのかを多角的に分析します。さらに実務での活用方法や改善ステップを詳しく解説し、読者が自社の戦略に組み込めるよう整理していきます。

1. UXとは?

UX(User Experience)は、ユーザーが特定の製品やサービスを利用する際に得る「体験全般」を意味します。UIのデザインや操作性、機能の分かりやすさ、処理速度、さらには心理的な快適さまで含みます。

UXの本質を整理すると以下のようにまとめられます。

観点 | UXの特徴 |

| 対象範囲 | 製品やサービス利用中の体験(アプリ、Webサイト、デバイスなど) |

| 中心的要素 | UI、操作性、レスポンス、視認性、ナビゲーション |

| 目的 | スムーズで快適な利用体験の提供 |

| 成果指標 | タスク成功率、エラーレート、ユーザー満足度(NPS) |

つまりUXは「この製品は使いやすい」と感じてもらうための設計思想であり、プロダクト開発における根幹となります。

2. CXとは?

CX(Customer Experience)は、顧客が企業と接触するあらゆるプロセスにおける体験の総称です。Webでの検索や購入手続き、カスタマーサポート、店舗接客、広告接触など、顧客がブランドに触れる全ステージが含まれます。

CXを整理すると以下のようになります。

観点 | CXの特徴 |

| 対象範囲 | 顧客と企業との全接点(オンライン・オフライン問わず) |

| 中心的要素 | サービス品質、サポート体制、ブランド体験、パーソナライズ |

| 目的 | 顧客満足度やブランドロイヤリティを向上させること |

| 成果指標 | CSAT(顧客満足度)、LTV(顧客生涯価値)、再購入率 |

CXは「このブランド全体に満足している」と感じてもらうための概念であり、企業の競争力に直結します。

3. UXとCXの違い

UXとCXは同じ「体験」を扱う概念ですが、焦点や評価の仕組みが異なります。UXは主に製品やサービスそのものの利用体験に直結し、CXは企業全体との関係性を含む包括的な概念です。

両者の違いを整理することで、改善すべきポイントや責任部門がより明確になります。

3.1 基本的な違い

観点 | UX(ユーザー体験) | CX(顧客体験) |

| 定義 | 製品・サービスの利用体験 | 企業とのあらゆる接点体験 |

| 範囲 | 特定機能、UI、利用中の動作 | マーケティング、購入、サポート全体 |

| 時間軸 | 短期的(利用中の瞬間) | 長期的(顧客ライフサイクル全体) |

| 主体 | ユーザー(利用者) | 顧客(見込み客〜既存ユーザー) |

3.2 測定指標と評価手法の違い

UXとCXでは測定に用いるKPIも異なります。

項目 | UX | CX |

| 代表的指標 | タスク成功率、離脱率、ページ滞在時間、NPS(プロダクト単位) | CSAT(顧客満足度)、LTV(顧客生涯価値)、再購入率、Churn率 |

| 評価方法 | ユーザビリティテスト、A/Bテスト、ヒートマップ | アンケート調査、カスタマーサクセス分析、CRMデータ |

| 改善の焦点 | 直感的操作、使いやすさ、効率性 | 顧客関係維持、全チャネルの一貫性、体験全体の満足度 |

UXは主に「使いやすさ」を数値化し、CXは「ブランド全体の信頼や関係性」を数値化します。

3.3 組織的な役割分担の違い

UXとCXは企業内で担当する部門も異なるケースが多いです。

観点 | UX | CX |

| 主な担当部門 | デザインチーム、開発チーム、UI/UXデザイナー | マーケティング部門、カスタマーサクセス部門、経営層 |

| 改善のスパン | プロジェクト単位、比較的短期 | ブランド戦略単位、中長期的 |

| 実行手法 | プロトタイピング、UI改善 | 顧客ジャーニーマップ、オムニチャネル戦略 |

ここからもわかるように、UX改善は比較的スピーディに実行可能ですが、CX改善は部門横断的な取り組みを必要とします。

3.4 顧客心理への影響の違い

UXとCXはユーザーの心理に異なる影響を与えます。

項目 | UX | CX |

| 感情への影響 | 「使いやすい」「便利だ」と感じる | 「このブランドは信頼できる」「また選びたい」と感じる |

| 短期効果 | 操作ストレスの軽減、利用意欲の増加 | 購入満足度、顧客の信頼獲得 |

| 長期効果 | アプリやサービスの利用継続 | ロイヤリティ向上、推奨意向の増加 |

UXがポジティブでも、CXがネガティブならブランド全体への評価は下がります。その逆もまた然りです。

3.5 改善アプローチの違い

最後に、改善のアプローチを比較してみます。

項目 | UX | CX |

| 主な改善施策 | ユーザーテスト、UI改善、A/Bテスト | CRM導入、パーソナライズ施策、オムニチャネル戦略 |

| 必要なデータ | 行動ログ、クリック率、ヒートマップ | 顧客満足度調査、購買履歴、サポート記録 |

| ゴール | 利用中の摩擦をなくす | 顧客関係全体の最適化 |

UXとCXは重なり合いながらも、分析視点・改善方法・評価軸が異なります。UXは「プロダクト体験の質」を磨くことでCXの一部を支え、CXは「顧客との関係全体の質」を磨くことでUXの価値を強化します。

つまり、両者は車の両輪のような関係にあり、どちらか一方に偏った改善では持続的な成果は得られません。

4. UXとCXの関係性

UXとCXは相反する概念ではなく、むしろ密接に結びついています。優れたUXはCXを構成する重要な要素であり、反対にCX全体の設計が不十分であれば、いくらUXを改善しても顧客体験の質は下がってしまいます。

例えば、アプリの操作性(UX)が優れていても、カスタマーサポートの対応が遅ければCX全体の評価は下がります。逆に、カスタマーサポートが優れていても、アプリ自体が使いづらければ顧客は離れてしまいます。つまり、UXとCXは相互に補完し合い、企業のブランド価値を形成するのです。

5. UXとCXを高める実務的アプローチ

UXとCXを戦略的に改善するためには、両者を一体で捉えた施策が必要です。

5.1 UX改善のアプローチ

- ユーザーテストによる導線最適化

- モバイルファーストのUI設計

- エラーメッセージやフィードバック設計の強化

5.2 CX改善のアプローチ

- 顧客データを統合し、パーソナライズ施策を強化

- オムニチャネル対応(店舗・Web・アプリの連携)

- 顧客の声を反映したサポート体制の構築

5.3 UXとCXをつなぐポイント

両者を連動させるには、共通の指標設計が有効です。たとえば、UXでは「操作成功率」を、CXでは「再購入率」を追い、それらを関連づけることで「どのUX改善がCX全体の成果につながったか」を定量的に把握できます。

6. UXとCXを比較したチェックリスト

両者を整理するためのチェックリストを以下にまとめます。

チェック観点 | UXで確認すべき点 | CXで確認すべき点 |

| 利便性 | 操作が直感的か | 顧客対応がスムーズか |

| 一貫性 | デザインに統一性があるか | ブランド体験が一貫しているか |

| 信頼性 | エラーが少ないか | 透明性や誠実さが担保されているか |

| 継続性 | 再利用したいと思えるか | 長期的に関係を維持できるか |

UX改善とCX改善のどちらに重点を置くべきか、現状分析がしやすくなります。

おわりに

UXとCXはどちらも顧客中心の考え方ですが、スコープとアプローチが異なります。UXは製品やサービス利用時の「瞬間的な体験」を高め、CXは企業との「関係全体」を最適化する概念です。

両者を分けて理解しつつ、相互に結びつけることで、企業は顧客満足度を高め、LTVの向上やブランドロイヤリティの強化につなげることができます。自社の課題に合わせてUXとCXの両輪を整備することが、これからのビジネスにおいて不可欠なのです。

よくある質問

Q1. UXとCXのどちらを優先して改善すべきですか?

短期的な効果を求めるならUX、長期的な成長を目指すならCXを優先します。

項目 | UX改善優先 | CX改善優先 |

| 改善対象 | ・アプリやWebサイトの操作性 ・UIの使いやすさ | ・サポート体制 ・ブランド体験 ・顧客関係全体 |

| 効果のスパン | ・短期的(即効性あり) | ・中〜長期的(LTVやロイヤリティ向上) |

| KPI例 | ・タスク成功率 ・離脱率 | ・再購入率 ・CSAT ・LTV |

UX改善で使いやすさを上げつつ、そのデータをCX施策に活かす「両輪アプローチ」が最適です。

Q2. UX担当とCX担当は別部門ですが、どう連携すればいいですか?

共通指標と顧客ジャーニーを共有することが鍵です。

項目 | 具体的アクション |

| 共通指標 | ・UX:タスク成功率、離脱率 ・CX:再購入率、LTV ・橋渡し指標:NPS、継続利用率 |

| 顧客ジャーニー共有 | ・「検索 → アプリ利用 → 購入 → サポート → 再購入」の各フェーズでUX/CXの責任範囲を明確化 |

| 連携効果 | ・「UX改善がCXにどう影響するか」が可視化 ・改善施策の優先順位が決めやすくなる |

UXとCXは部門が異なっても、ジャーニーと指標を軸に連動させると効果的です。

Q3. UX改善がうまくいってもCXが低いままの場合、どうすればよいですか?

CX全体を見直し、顧客接点の一貫性やサポート体制を強化する必要があります。

ケース | UX状況 | CX状況 | 改善施策 |

| 例1 | ・アプリは使いやすい | ・問い合わせ対応が遅い | ・サポート体制の改善 ・FAQページのUI最適化 |

| 例2 | ・ECサイトは快適 | ・配送トラブルが多い | ・配送プロセスの見直し ・顧客情報管理の統合 |

UXは部分最適、CXは全体最適です。UXだけでなく、CX全体のボトルネックを解消することがブランド価値向上につながります。

EN

EN JP

JP KR

KR