CDPとは?CRM・DMP・MAとの違いと意味・基本機能を徹底解説

現代の企業活動では、膨大な顧客データをいかに正確に収集し、効率的に活用するかが競争力の鍵となっています。顧客がオンラインとオフラインを横断してサービスを利用する時代において、データが部門やシステムごとに分断されたままでは、顧客の全体像をつかむことは困難です。そこで注目されているのが CDP(Customer Data Platform/カスタマーデータプラットフォーム) です。

本記事では、CDPの意味や基本機能を体系的に整理し、さらにマーケティングや経営判断にどう活用できるのかをわかりやすく解説します。

1. CDPとは?

CDPは、企業が持つさまざまなチャネル(Webサイト、アプリ、店舗、コールセンターなど)から収集される顧客データを一元的に統合・管理し、活用可能な状態にするための基盤です。

他のデータ関連ツールとの違いを理解することが、CDPの本質をつかむうえで有効です。例えば、CRM(Customer Relationship Management)は主に顧客との関係性や取引履歴を管理するシステムですが、CDPはより広範囲に「生のデータ」を集約し、顧客を包括的に理解することに特化しています。

2. CDPの基本的な役割

CDPの存在意義は、「データの分断を解消し、統合された顧客像(Single Customer View)を提供すること」にあります。以下に、CDPが担う基本的な役割を整理します。

役割 | 内容 |

| データ統合 | オンラインとオフラインを含むさまざまなチャネルから顧客データを収集し、統合する |

| データクレンジング | 重複や不正確なデータを整理し、精度の高い顧客情報に整備する |

| 顧客プロファイル作成 | 行動履歴や購買履歴を基に、顧客一人ひとりの包括的なプロファイルを作成する |

| アクセス容易化 | マーケティング担当者や経営層が簡単にデータを利用できる形に加工する |

| 他システム連携 | MA(マーケティングオートメーション)、CRM、広告配信ツールなどと連携し、施策に活用する |

このようにCDPは、データを「集める」「整える」「つなぐ」という3つのステップを支える基盤といえます。

3. CDPの基本機能

ここからは、カスタマーデータプラットフォーム(CDP)が持つ代表的な機能について、さらに掘り下げて解説します。単なる機能紹介に留まらず、実務での活用シーンや他システムとの違いにも触れながら整理します。

3.1 データ収集と統合

CDPの最も重要な役割は、異なるチャネルに散在する顧客データを一元的に収集・統合することです。

- 収集範囲:Webサイトのアクセスログ、モバイルアプリの利用履歴、店舗のPOSデータ、コールセンターの問い合わせ履歴、SNSでの反応など、多様なチャネルをカバーします。

- 顧客単位での整理:単なるデータの寄せ集めではなく、同一人物の行動を統合して「顧客軸のID」で一貫性を持たせます。

- マーケティング活用への効果:これにより、例えば「ECサイトでカート放棄したが、店舗では購入に至った顧客」の行動をシームレスに把握でき、チャネル横断での施策設計が可能となります。

3.2 データクレンジングと品質管理

収集したデータはそのままではノイズが多く、正しい意思決定に使えません。CDPには以下のような品質管理機能が組み込まれています。

- 重複排除(データデディプリケーション):同じ顧客が複数のチャネルに登録している場合、1つのIDに統合。

- 標準化(正規化):住所表記や電話番号フォーマットを揃えるなど、異なる形式のデータを一貫性ある形に変換。

- エラーデータの修正:入力ミスや欠損値を補完することで、活用可能な状態に整備。

これにより、データ分析の精度が向上し、マーケティング施策の失敗リスクを大幅に減らせます。

3.3 顧客プロファイリング

CDPは統合・整備したデータをもとに、詳細な顧客プロファイルを生成します。

- 基本属性:年齢、性別、居住地などのデモグラフィック情報。

- 購買行動:購入頻度、購入金額、カテゴリごとの嗜好。

- 行動データ:サイト閲覧履歴、アプリ利用時間帯、広告クリックなど。

- 興味・関心:商品ページ閲覧やキャンペーン反応から推定される潜在ニーズ。

従来の「性別×年代」といった粗い分類を超え、行動ベースの心理的インサイトまで踏み込んだ顧客理解が可能です。

3.4 セグメンテーションとパーソナライゼーション

CDPを活用すると、顧客プロファイルに基づき柔軟なセグメントを作成し、それぞれに最適化されたパーソナライズ施策を展開できます。以下に代表的な例を整理します。

セグメント例 | パーソナライズ施策例 | 効果 |

| 過去30日間購入がない休眠顧客 | 再購入クーポンをメール配信 | 離脱防止・顧客復帰の促進 |

| 新規登録から7日以内に初回購入した顧客 | 次回購入割引や関連商品のレコメンド | 定着率向上・LTV最大化 |

| 高頻度でECと実店舗を併用するオムニチャネル顧客 | 店舗限定イベント招待や会員特典案内 | ブランド体験の強化・ロイヤル顧客化 |

| 興味を持ったカテゴリを頻繁に閲覧する顧客 | 該当カテゴリの商品情報をパーソナライズ配信 | 購買意欲喚起・コンバージョン率向上 |

セグメント条件と施策を組み合わせることで「誰に・いつ・どのような形で」アプローチするかを最適化でき、成果の最大化につながります。

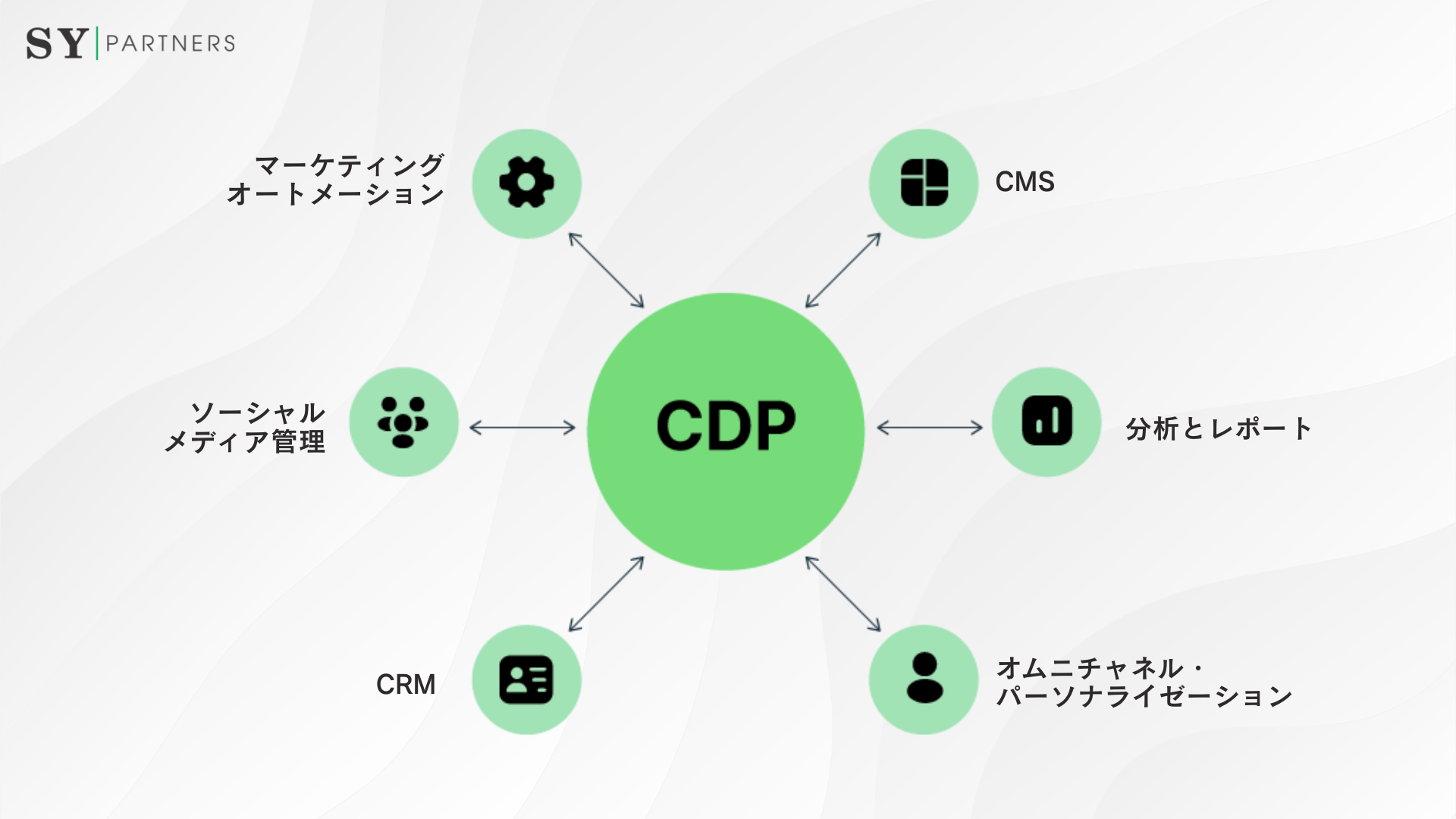

3.5 外部システム連携

CDPは単体で完結するツールではなく、周辺システムとの連携によって真価を発揮します。

- CRM:既存顧客管理と連動し、営業活動の質を向上。

- MA(マーケティングオートメーション):条件に応じたメール配信やスコアリングを自動化。

- 広告配信プラットフォーム:CDPで構築したセグメントを広告配信に活用し、無駄なコストを削減。

- BIツール:CDPデータをもとにレポートやダッシュボードを作成し、経営判断を支援。

例えば「直近30日間購入がなく、かつECでカート放棄した顧客に再購入クーポンを自動配信」といったシナリオは、CDPとMA、CRMがシームレスに連携することで初めて実現可能となります。

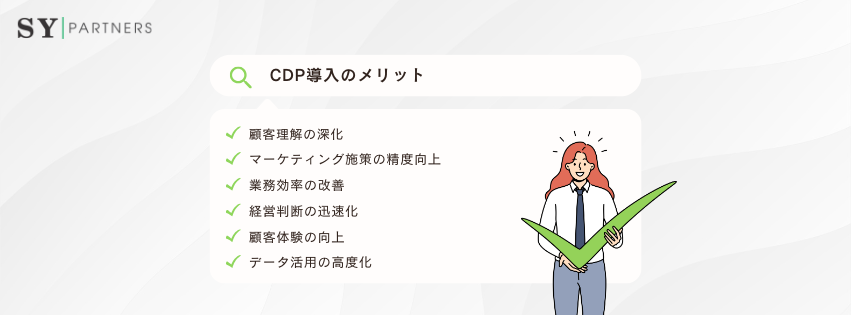

4. CDP導入のメリット

CDP(Customer Data Platform)を導入することで、企業は顧客理解から業務効率化、さらには経営判断のスピードアップまで、多様なメリットを得ることができます。以下に主要な効果を整理します。

- 顧客理解の深化:断片的に散らばっていた情報を統合することで、顧客像を360度の視点から把握できます。これにより、より精緻な顧客インサイトが得られます。

- マーケティング施策の精度向上:セグメント別の施策が可能となり、ターゲティングの精度が高まります。その結果、コンバージョン率やLTVの向上につながります。

- 業務効率の改善:部門間で共通のデータ基盤を活用することで、データ収集や加工の手間を削減できます。これにより、マーケティングや営業活動の生産性が向上します。

- 経営判断の迅速化:リアルタイムデータを基にした柔軟な意思決定が可能となります。市場環境の変化にも迅速に対応できる点は大きな強みです。

- 顧客体験の向上:一人ひとりの顧客行動に基づいたパーソナライズ施策が実現でき、顧客満足度やブランドロイヤリティの向上につながります。

- データ活用の高度化:AIや機械学習と組み合わせることで、顧客行動予測や需要予測などの高度な分析が可能になります。これにより、将来的な戦略立案にも役立ちます。

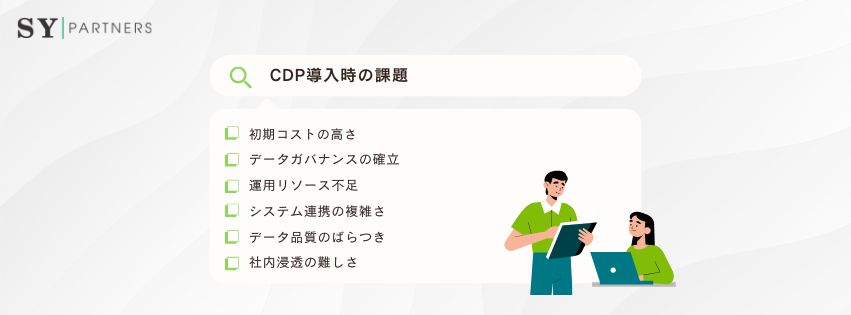

5. CDP導入時の課題

CDP(Customer Data Platform)は多くのメリットをもたらしますが、導入にあたってはいくつかの課題も存在します。ここでは代表的な課題を整理し、その克服方法について解説します。

- 初期コストの高さ:CDP導入では、データ基盤の構築やシステム統合に一定の投資が必要です。特にオンプレ型の場合はサーバーやライセンス費用が発生するため、予算計画が重要となります。

- データガバナンスの確立:個人情報保護法やGDPRなど、法規制への対応が不可欠です。データの取り扱いルールを明確にし、セキュリティ対策を徹底することが求められます。

- 運用リソース不足:CDPを有効活用するためには、データ分析や運用に精通した人材が必要です。しかし、多くの企業では専門知識を持つ人材が不足しているのが現状です。

- システム連携の複雑さ:既存のCRMやMA、DWHなどとのデータ連携が複雑になるケースがあります。API対応が不十分だったり、カスタマイズが必要になることで、導入工数やコストが増加する可能性があります。

- データ品質のばらつき:部門やシステムごとにデータ形式や入力精度が異なる場合、統合後のデータ品質にばらつきが生じます。正しい分析や施策立案の妨げとなるため、事前のデータクレンジングが重要です。

- 社内浸透の難しさ:CDPを導入しても、現場部門で十分に活用されなければ投資効果は限定的です。新しいツールの使い方やデータドリブン文化を浸透させるためには、教育や啓蒙活動が不可欠となります。

こうした課題を克服するためには、クラウド型のCDPを活用したり、段階的に導入を進めるといった工夫が有効です。

6. CDPとCRM・DMP・ MAの違い

CDPは顧客データを統合する基盤として注目されていますが、実際にはCRMやDMP、MAといった既存のシステムとどのように違うのかを理解することが重要です。ここでは、それぞれのシステムとCDPの違いを整理し、役割を明確にします。

6.1 CDPとCRMの違い

CRMは「顧客との関係性を管理する」ことに特化したシステムですが、CDPとは目的や扱うデータが大きく異なります。以下の表で違いを整理します。

項目 | CDP | CRM |

| 主な目的 | 顧客データを統合し、包括的な顧客像を構築 | 既存顧客との関係を管理し、営業やサポートを効率化 |

| データの種類 | オンライン・オフラインを含む生データ(行動履歴、購買履歴、問い合わせ履歴など) | 商談履歴、取引情報、問い合わせ内容などの関係性データ |

| 活用範囲 | マーケティング全般、顧客体験改善、経営判断 | 主に営業活動やカスタマーサポート |

| 強み | 顧客を360度理解し、パーソナライズ施策を実現 | 顧客ごとの接点履歴を管理し、担当者が効率よく対応できる |

つまり、CRMは「営業現場の武器」、CDPは「全社的な顧客理解の基盤」として位置づけられるといえます。

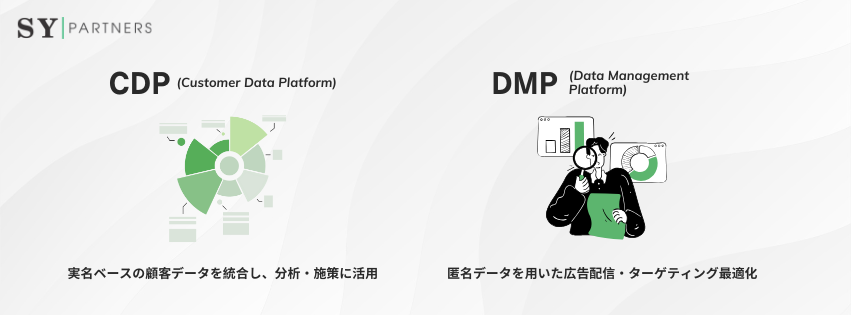

6.2 CDPとDMPの違い

DMPは広告配信を中心としたマーケティングに強みを持ちますが、CDPと比べるとデータの扱い方に明確な違いがあります。

項目 | CDP | DMP |

| 主な目的 | 実名ベースの顧客データを統合し、分析・施策に活用 | 匿名データを用いた広告配信・ターゲティング最適化 |

| データの種類 | 自社チャネル由来のファーストパーティデータ(会員情報、購買履歴など) | Cookieや広告IDなどのサードパーティデータ |

| 活用範囲 | パーソナライゼーション、LTV最大化、顧客体験の最適化 | 広告配信、リターゲティング、ユーザー拡張 |

| 強み | 長期的な顧客理解と関係構築に強い | 大規模な匿名ユーザーに対する広告施策に強い |

要するに、DMPは「広告向けの即効性あるデータ活用」、CDPは「長期的な顧客理解の土台」という違いがポイントです。

6.3 CDPとMA(マーケティングオートメーション)の違い

MAは施策の自動化に強みを持つツールですが、その前提となる「正しいデータの整備」を担うのがCDPです。

項目 | CDP | |

| 主な目的 | データ統合・顧客プロファイル作成・分析基盤 | 顧客ごとの行動に応じて施策を自動実行 |

| データの種類 | 多様なチャネルから収集した顧客データ | CDPやCRMから渡されたデータを活用 |

| 活用範囲 | セグメンテーション、予測分析、経営判断 | メール配信、スコアリング、ナーチャリング施策 |

| 強み | データの「集める・整える・理解する」 | データをもとに「アクションを自動化する」 |

言い換えると、CDPは「MAに正しい燃料(データ)を供給するエンジン」であり、両者を組み合わせて初めて最大の効果を発揮できます。

CRM、DMP、MAはいずれも重要な役割を果たしますが、それぞれは部分的な機能に特化しています。一方で、CDPはそれらをつなぐ「データ活用のハブ」として機能し、顧客理解を深めた上で各システムに価値あるデータを供給します。

つまり、CDPは単独で完結するものではなく、他システムと組み合わせてこそ真価を発揮する基盤といえるのです。

7. CDP活用の実践例

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)は、業界や事業規模を問わずさまざまな場面で活用されています。具体的なユースケースを見ていくことで、CDPがもたらす効果をより実感しやすくなります。以下では、代表的な4つの業界における実践例を紹介します。

7.1 Eコマース

ECサイトでは膨大な購買データや閲覧データが日々蓄積されます。これらを統合することで、より精度の高いレコメンドやパーソナライズ施策が可能となります。

項目 | 内容 |

| 特徴 | 購買履歴・閲覧履歴が大量に蓄積される |

| CDP活用のポイント | データを統合し、顧客ごとの購買傾向を把握 |

| 期待できる効果 | レコメンド精度の向上、顧客体験の改善、売上拡大 |

まとめると、EコマースにおけるCDPは「パーソナライズ強化と売上成長の原動力」となります。

7.2 金融業

金融業界では、オンライン・オフラインを問わず多様なチャネルで取引が発生します。CDPを導入することで、複数チャネルに分散したデータを一元管理し、リスク管理や不正検知に役立てることができます。

項目 | 内容 |

| 特徴 | 複数チャネルにわたる取引履歴が存在 |

| CDP活用のポイント | 顧客取引データを統合し、異常検知や行動分析を実現 |

| 期待できる効果 | 不正検知精度の向上、リスク管理の強化 |

つまり、金融業界におけるCDPは「安全性と信頼性を高めるための基盤」として活用できます。

7.3 小売業

小売業では、オンライン店舗とリアル店舗の両方で顧客接点が発生します。CDPを活用することでチャネルを横断した顧客データを一元化し、シームレスな購買体験を提供することが可能です。

項目 | 内容 |

| 特徴 | オンラインと店舗の両方で顧客データを収集 |

| CDP活用のポイント | 購買・来店データを統合し、オムニチャネル戦略を実現 |

| 期待できる効果 | 顧客ロイヤルティの向上、クロスセル・アップセルの促進 |

したがって、小売業におけるCDPは「オムニチャネル時代の必須インフラ」といえます。

7.4 SaaS企業

SaaS企業では、顧客の利用状況やアクティビティデータが解約率や追加契約に直結します。CDPを導入することで利用動向を可視化し、解約防止やアップセル施策に活用できます。

項目 | 内容 |

| 特徴 | 顧客ごとの利用状況が売上に直結 |

| CDP活用のポイント | 利用データを分析し、解約リスクを早期に検知 |

| 期待できる効果 | 解約防止、アップセル・クロスセルの実現 |

つまり、SaaS企業にとってCDPは「LTV最大化を支える仕組み」として欠かせません。

CDPの活用は業種ごとに異なる目的を持ちながらも、共通して「顧客理解の深化」「データドリブンな意思決定」「収益の最大化」に直結します。

Eコマース、金融業、小売業、SaaS企業など幅広い分野で導入が進んでおり、自社のビジネスモデルに合わせた活用が今後の競争優位性を左右するといえます。

おわりに

CDP(Customer Data Platform)は、企業が断片的に散らばった顧客データを一元的に収集・統合し、信頼性の高い顧客像を描き出すための基盤です。これにより、マーケティング部門は顧客ごとに最適化された施策を打ち出すことができ、営業やカスタマーサポートも迅速かつ的確に対応できるようになります。また、経営層にとってもデータに基づいた意思決定が可能となり、組織全体の効率や精度を大幅に向上させる効果が期待できます。

今後の市場環境では、顧客体験の質を高めることが競争力の源泉となります。そのため、CDPの導入と運用は単なるIT施策ではなく、企業の成長戦略そのものに直結する重要な取り組みです。データを資産として活かし、顧客一人ひとりに寄り添ったサービスや体験を提供できるかどうかが、企業の持続的な成長を左右していくでしょう。

EN

EN JP

JP KR

KR