CXとは?UXとCSとの違いからメリット・実践方法まで徹底解説

現代のビジネス環境では、商品やサービスそのものの性能や価格だけで顧客の心をつかむことは難しくなっています。多くの企業が同質化した製品を提供する中で、顧客が「どの企業を選ぶか」を左右する要因は、商品そのものではなく「体験の質」へとシフトしています。この体験の質を包括的に表す概念が「CX(カスタマーエクスペリエンス)」です。

CXは単なる満足度調査ではなく、顧客が認知段階から購入、利用、アフターサポート、さらには解約や再契約に至るまでの全プロセスにおいて受け取る価値の集合体です。

本記事では、CXの定義やUX・CSとの違い、注目される背景、導入メリット、改善のステップや施策、実用的なツール活用法までを詳しく解説します。SEO観点からも網羅性を意識し、CX施策を検討する企業担当者がすぐに活用できる内容としています。

1. CX(カスタマーエクスペリエンス)とは?

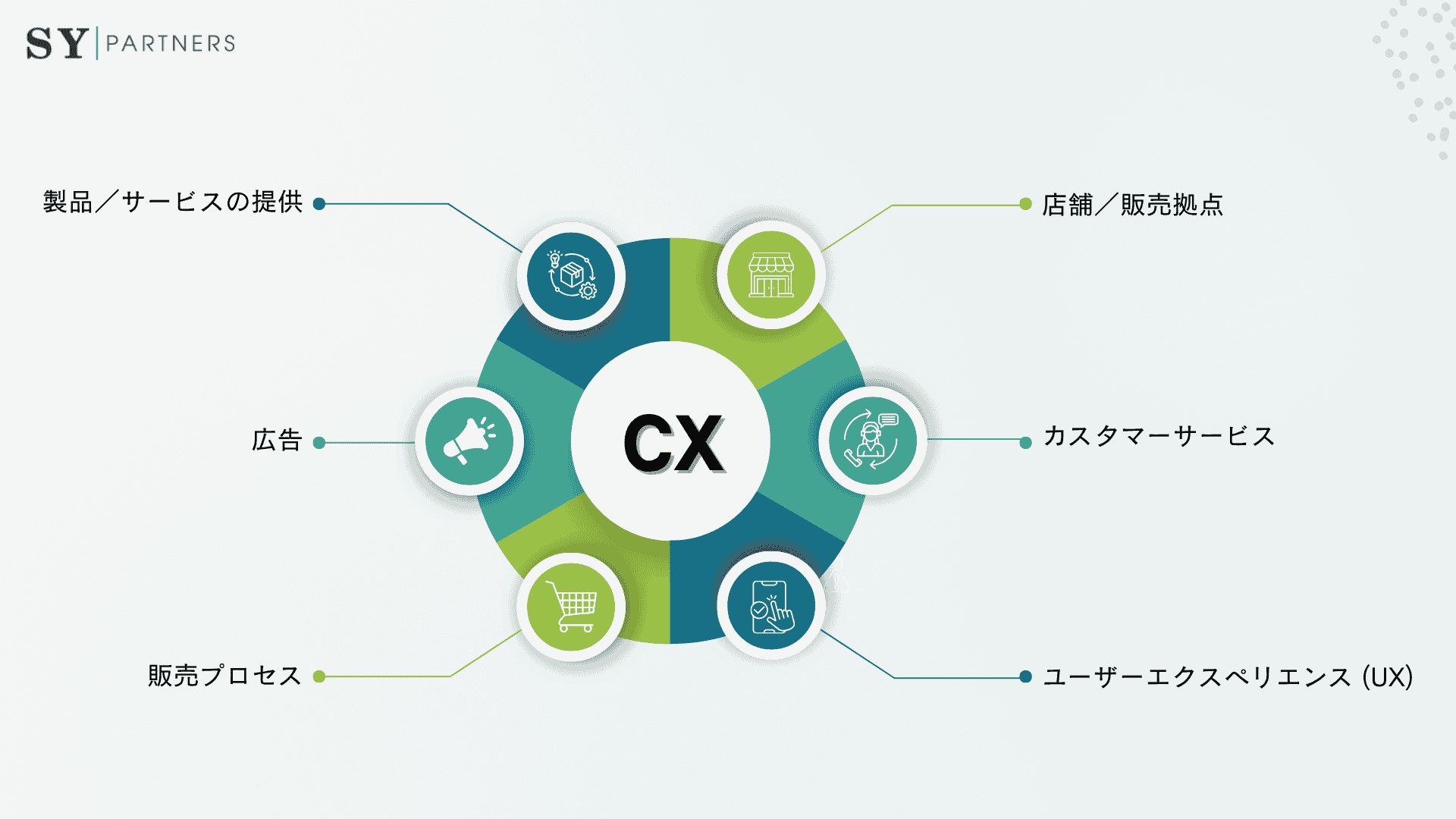

CX(Customer Experience)とは、顧客が企業やブランドと接触するあらゆる場面で得られる体験の総称です。たとえば、広告を見た印象、ECサイトでの購入プロセス、カスタマーサポートの対応、店舗での接客など、すべてがCXを構成します。

この概念の特徴は「点」ではなく「線」、さらに「面」で顧客体験を捉える点です。単一の利用体験(UX)やサービス満足度(CS)を超え、顧客と企業の関係全体を網羅します。つまり、CXが優れていれば一度の不満があっても顧客は離れにくく、逆にCXが低ければ一部の優れた体験も全体の印象に埋もれてしまいます。

CXは「顧客の心に残る総合的な体験価値」であり、顧客ロイヤルティやLTVを高める最重要要素といえます。

2. CXの特徴

CXの本質は「顧客と企業が接点を持つあらゆる瞬間に生まれる体験の総和」であり、その範囲と性質は非常に広範です。

ここでは、他の概念と区別するうえで理解しておくべきCXの特徴を整理します。

特徴 | 解説 |

| 全接点の包括性 | 顧客と企業のすべての接点を対象とする |

| 長期的時間軸 | 認知から解約・再契約までのライフサイクルを含む |

| 感情価値の重視 | 機能だけでなく「信頼・安心・ワクワク」といった感情を重視 |

| データによる測定 | NPS・LTV・解約率などで可視化・改善可能 |

| 部門横断的性質 | マーケ・営業・開発・サポートなど全社的に関与が必要 |

2.1 全接点を対象とする包括性

CXは、広告・SNS・Webサイト・店舗・カスタマーサポートなど、オンライン/オフラインを問わずすべての接点を含みます。特定プロダクトの利用体験(UX)や、アフターサービスにおける満足度(CS)を超え、企業と顧客の関係全体をカバーする包括性が最大の特徴です。

2.2 時間軸の長さ

UXが「利用中の瞬間の体験」、CSが「サービス直後の満足度」であるのに対し、CXは認知から購入、利用、解約、再契約に至るまでの長期的プロセスを対象とします。このため、短期的な改善だけでなく、顧客ライフサイクル全体の設計が重要になります。

2.3 感情価値の重視

CXは機能的な満足度だけではなく、「使いやすい」「信頼できる」「ワクワクする」といった感情価値(エモーショナル・バリュー)を重視します。顧客がポジティブな感情を持つことで、再購買や口コミ拡散といった行動につながりやすくなります。

2.4 データに基づく改善が可能

CXは感覚的な概念に見えますが、実際にはNPS(ネットプロモータースコア)、解約率、LTVなどの数値で可視化が可能です。つまり定性的・定量的両面から測定し、改善サイクルを回せる実務的な特徴を持ちます。

2.5 部門横断的に関わる領域

CXの改善には、マーケティング部門だけでなく、営業、カスタマーサクセス、開発、経営層まで全社横断で取り組む必要があります。サイロ化された組織では顧客体験の一貫性が失われるため、CXマネジメントには組織設計の視点も不可欠です。

CXは「範囲が広い」「長期的」「感情に根差す」「データで測れる」「部門横断的」という特徴を兼ね備えており、単なるユーザー体験や満足度指標とは一線を画します。 次章ではよく混同されがちなUXやCSとの違いを整理し、CXの位置付けを明確にします。

3. CXとUX・CSの違い

CXはUXやCSとしばしば混同されますが、それぞれの概念は役割と範囲が異なります。以下の表で整理しましょう。

項目 | CX(カスタマーエクスペリエンス) | UX(ユーザーエクスペリエンス) | CS(カスタマーサティスファクション) |

| 定義 | 顧客と企業のすべての接点で得られる体験価値 | 特定の製品・サービス利用中の体験 | サービスや対応に対する短期的な満足度 |

| 時間軸 | 認知~利用後までの長期的関係 | 利用中の体験に限定 | 購入直後や接触直後の短期評価 |

| 対象範囲 | オンライン・オフライン含む全顧客接点 | プロダクトやUI/UX | 顧客サポート、商品満足度 |

| 指標例 | NPS、LTV、解約率 | 完了率、エラー率、CVR | CSAT、CES |

3.1 UXとCXの違い

UX(ユーザーエクスペリエンス)は、製品やサービスを利用する際の「使いやすさ」や「快適さ」に焦点を当てた体験価値を指します。一方、CX(カスタマーエクスペリエンス)は、認知から購入後まで含めた「顧客と企業の関わり全体の体験価値」を意味します。両者は重なり合う部分もありますが、注目すべきポイントは次の通りです。

比較ポイント | UX(ユーザーエクスペリエンス) | CX(カスタマーエクスペリエンス) |

| 焦点 | プロダクトやUIの使いやすさ | ブランド全体との接点における体験価値 |

| 影響範囲 | Webサイトやアプリなど限定的 | オンライン・オフラインを含む全顧客接点 |

| 感情面 | 快適さ・不便さなど利用中の感情 | 信頼感・期待感・ブランド愛着など長期的感情 |

| 改善主体 | デザイナー・開発チーム | 経営層からマーケ・営業・CSまで全社横断 |

| 成果指標 | コンバージョン率、直帰率、操作性評価 | NPS、LTV、解約率、口コミ・評判 |

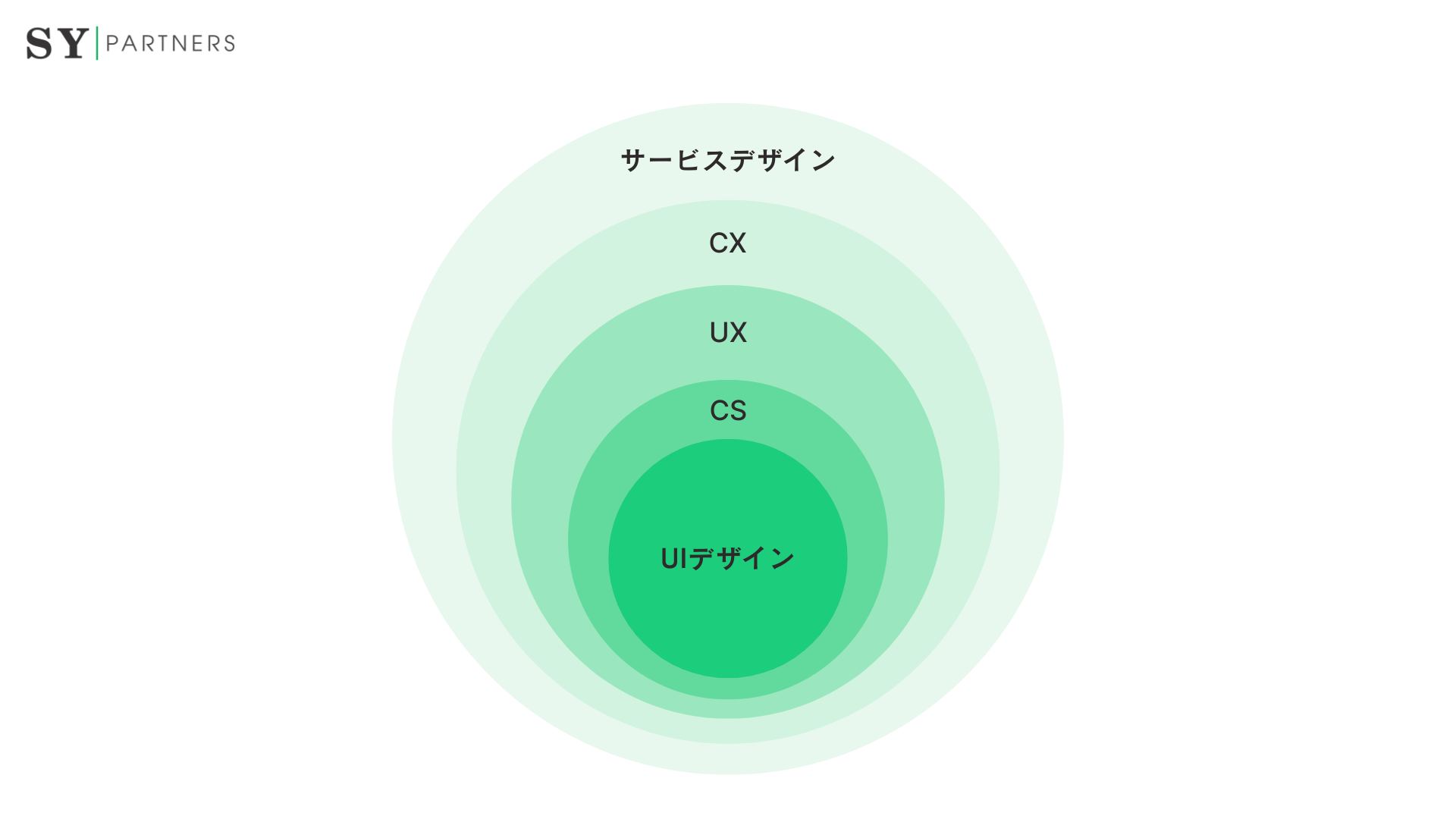

UXは「CXの一部」であり、優れたUXがなければCX全体も低下します。逆に、UX改善が積み重なることで、顧客がブランドに抱く総合的な評価=CXが高まるのです。

3.2 CSとCXの違い

CS(カスタマーサティスファクション:顧客満足度)は「顧客が今どれだけ満足しているか」を測る短期的な指標です。一方、CXはその満足度を含めつつ「長期的な顧客体験価値」を捉える広範な概念です。

比較ポイント | CS(顧客満足度) | CX(カスタマーエクスペリエンス) |

| 測定方法 | アンケート・CSATなど定量調査 | NPS・行動データ・口コミ分析など総合評価 |

| 時間軸 | 短期(購入直後・対応直後) | 長期(認知~継続利用・解約防止) |

| 評価対象 | 特定の接点・サービス単位 | 顧客と企業全体の関係性 |

| 改善効果 | その場の不満解消、対応改善 | ロイヤルティ向上、LTV最大化 |

| 戦略的役割 | 部分的な改善指標 | 経営戦略そのものに直結する概念 |

CSは「顧客満足度という点的な評価」、CXは「顧客体験全体という線・面的な評価」です。短期的なCS改善だけでは差別化は難しく、CXの視点で長期的な顧客関係を設計することが企業成長のカギとなります。

CX(カスタマーエクスペリエンス)は、顧客が企業と関わるすべての接点で得る体験価値を指し、UXやCSを包含する広範な概念です。単なる「使いやすさ」や「満足度」を超え、感情的な価値や信頼まで含めて評価されます。

競争が激化する現代では、CXの質がLTV最大化や差別化の鍵となります。広告から購入後サポートまで一貫した体験を設計し、顧客ロイヤルティを高めることが、持続的な成長戦略に不可欠です。

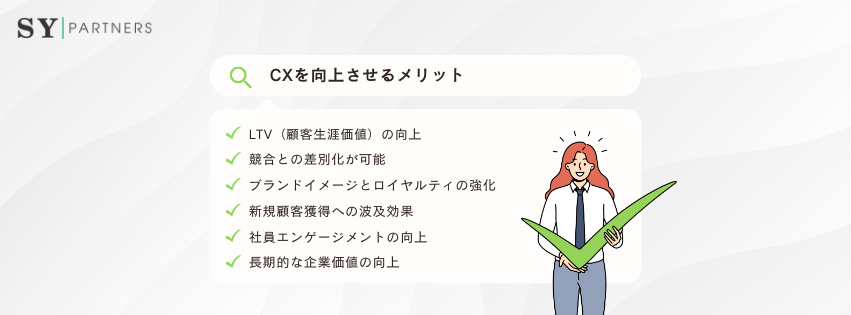

4. CXを向上させるメリット

CXを戦略的に高めることは、顧客満足度の向上にとどまらず、企業収益やブランド価値全体に波及効果をもたらします。具体的なメリットを整理すると以下のようになります。

4.1 LTV(顧客生涯価値)の向上

CXの質を高めることは、LTV最大化に直結します。ポジティブな体験を積み重ねることで、顧客はリピート購入や長期契約を選びやすくなります。さらにアップセルやクロスセルの機会も増え、一人の顧客から得られる収益を拡大できます。

特にサブスクリプションモデルでは解約率(チャーン)の低下に直結し、安定的な収益基盤を形成する効果があります。

4.2 競合との差別化が可能

現代市場では製品機能や価格だけで競合優位性を保つことが難しくなっています。CXを差別化要素とすることで、模倣困難な「体験価値」で他社と一線を画すことができます。

顧客は価格よりも安心感や一貫性を重視するようになり、「あのブランドなら信頼できる」という感情的つながりが強力な参入障壁となります。

4.3 ブランドイメージとロイヤルティの強化

優れたCXを継続的に提供することで、顧客の中に「信頼できる企業」「愛着を持てるブランド」といったポジティブなイメージが蓄積されます。

その結果、顧客ロイヤルティが高まり、長期的な利用や競合へのスイッチング防止につながります。ブランドの「ファン層」を形成することは、広告以上に強力な資産となります。

4.4 新規顧客獲得への波及効果

顧客が体験したポジティブなCXは口コミやSNSで拡散され、新規顧客の獲得につながります。UGC(User Generated Content)やレビューは、企業広告よりも高い信頼性を持ち、自然流入を促進します。

広告費に依存しない効率的な顧客獲得モデルを構築でき、CAC(顧客獲得コスト)の削減にも貢献します。

4.5 社員エンゲージメントの向上

CXの改善は顧客だけでなく、従業員のモチベーションやエンゲージメント向上にもつながります。顧客が喜ぶ瞬間を実感できることで、従業員は「価値を提供している」という自己効力感を得られます。

さらに、顧客第一の文化が組織全体に浸透すれば、社内の一体感や業務効率も高まります。

4.6 長期的な企業価値の向上

CX向上は単なる売上アップにとどまらず、投資家や市場からの評価を高め、企業価値全体を引き上げます。特に上場企業やグローバル展開を目指す企業にとって、顧客中心経営(Customer-Centric Management)の姿勢は、ESGやサステナビリティと並んで重要な評価軸となります。

資金調達の円滑化や株主からの支持獲得にもつながります。

CXを磨くことは短期的な売上向上にとどまらず、ブランド力・組織力・企業価値を包括的に高める、経営における中長期的な投資といえます。

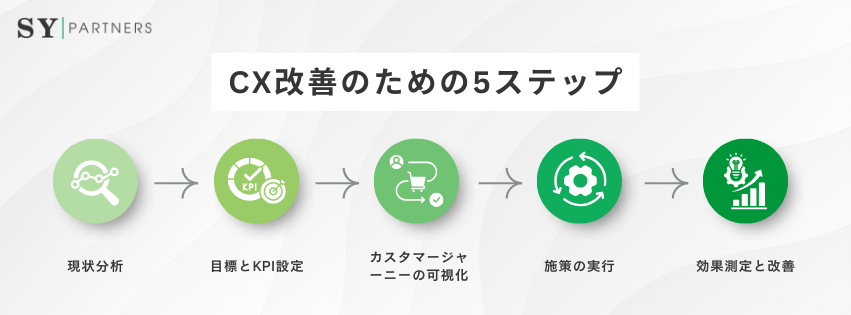

5. CX改善のための5ステップ

CX改善は単発の施策ではなく、全社的に継続的な取り組みとして進めるべきものです。以下では、現状分析から効果測定までの5つのステップを体系的に解説し、それぞれの重要性と実行方法を詳しく見ていきます。

5.1 現状分析:顧客理解の出発点

CX改善の第一歩は、現状の正確な把握です。企業が「どの接点で顧客がストレスを感じているのか」「どのような体験が価値と認識されているのか」を理解することなしに、改善策を設計することはできません。

- アンケート調査では、顧客満足度(CSAT)、推奨意向(NPS)、顧客努力指標(CES)といった定量データを収集し、全体的な体験の健全性を数値化します。

- 行動データ分析では、Webサイトやアプリの滞在時間、離脱率、チャット問い合わせ件数などを解析し、ユーザーがどこでつまずいているかを特定します。

- インタビュー調査を組み合わせることで、定量的な数値の背景にある心理や感情を明らかにでき、より深いインサイトを獲得できます。

この段階で重要なのは、経営陣の直感や担当者の経験に依存するのではなく、顧客の「生の声」とデータを基盤に仮説を立てることです。現状分析が甘いと、その後の施策が的外れになり、リソースを無駄にしてしまいます。

5.2 目標とKPI設定:成果を測る基準を明確にする

現状を把握したら、次は「どこを改善し、どの状態をゴールとするのか」を明確化する必要があります。CX改善は抽象的になりやすいため、測定可能な指標(KPI)を設定することが不可欠です。

例えば、以下のようなゴール設定が考えられます。

- LTVの向上:平均顧客生涯価値を○%引き上げる

- NPS改善:+10から+25へ改善する

- 解約率低減:年間解約率を10%から7%に削減する

- 再購入率向上:新規顧客のリピート率を20%から30%に高める

これらを達成するために、オンボーディング完了率やアクティブユーザー率、問い合わせ対応時間などのKPIを設定し、施策と結びつけて管理します。

ゴールを曖昧にせず、経営戦略や収益目標に直結させることで、組織全体が共通の方向性を持ちやすくなります。

5.3 カスタマージャーニーの可視化:体験の全体像を俯瞰する

CXを部分的に捉えるのではなく、カスタマージャーニー全体として整理することが次のステップです。これは、顧客が認知から購入、利用、継続に至るまでのプロセスを「時間軸で図式化」する手法です。

- ステージ:認知 → 興味 → 比較 → 購入 → 利用 → 継続・推奨

- タッチポイント:広告、Web、店舗、サポートなど

- 顧客感情:「期待」「不安」「安心」「感動」などフェーズごとの心理

例えば、ECサイトでは、広告を見てクリックしたときの期待感、サイトの使いやすさによる安心感、決済のしやすさによる満足感、配送やサポート対応による信頼感などが積み重なって、最終的なCXが形成されます。

ジャーニーマップを活用すると「どの接点で顧客が不満を抱きやすいか」が可視化され、改善の優先順位が明確になります。単なるUX改善にとどまらず、マーケティング・営業・サポート全体での体験設計が可能になります。

5.4 施策の実行:部門横断で具体アクションを展開

分析と設計の後は、実際の改善アクションに移ります。この段階で重要なのは部門横断的な取り組みです。CXはマーケティングだけでなく、営業、開発、サポートといった複数部署にまたがるため、全社的な連携が欠かせません。

代表的な施策には以下のようなものがあります。

- UI/UX改善:Webサイトやアプリの導線を見直し、離脱率を下げる

- サポート強化:FAQやチャットボットの拡充により顧客の自己解決を促進

- パーソナライズ施策:顧客データを活用し、個別最適化された商品提案を実施

- オムニチャネル化:オンラインとオフラインを連携させ、シームレスな体験を提供

この時、リソース配分は「インパクト」と「実現可能性」を基準に優先順位を決めるのが効果的です。すべてを一度に実行するのではなく、段階的に進めることでリスクを抑えつつ成果を積み上げられます。

5.5 効果測定と改善:PDCAで継続的に磨き上げる

施策を実行したら、次に欠かせないのが効果測定と改善です。CX改善は「やりっぱなし」では意味がなく、改善効果を検証して次のアクションに繋げる必要があります。

- 定量的評価:NPSやLTVの変化、アクセス解析によるコンバージョン率の改善などを測定

- A/Bテスト:新旧デザインや施策を比較し、どちらが成果を生むか検証

- 顧客フィードバック:アンケートやインタビューで「どの部分が良くなったか、改善余地はどこか」を確認

これらを基にPDCAサイクルを回し続けることで、CX改善は単なる一時的な施策ではなく、組織文化として定着します。顧客の期待が変化する市場環境において、継続的な改善姿勢こそが競争優位の源泉となるのです。

6. CX改善の具体的施策

CXを改善するためには、単発の取り組みではなく、顧客接点全体を見渡した包括的な施策が求められます。ここでは代表的な4つの施策を詳しく掘り下げ、それぞれがどのようにCX向上に寄与するのかを解説します。

6.1 データ統合と活用:顧客理解を360度で捉える

CX改善の基盤となるのは「データ」です。顧客一人ひとりの属性、行動履歴、購買履歴、サポート利用履歴などをバラバラに保有していては、最適な体験設計は不可能です。そこで注目されるのが CDP(Customer Data Platform) です。

- データ統合:CDPを導入することで、CRM、MA、EC、アプリ、サポートシステムに散在するデータを一元化し、顧客単位で整理できます。

- 360度ビューの構築:顧客がどのチャネルでどのように接点を持っているのか、全体像を可視化することでパーソナライズ施策や最適化が可能になります。

- 活用の幅:統合データはセグメンテーションやスコアリング、AIによる行動予測などに活かされ、顧客に合わせたメッセージングや提案が実現します。

こうしたデータドリブンなアプローチは、単なる「効率化」ではなく、顧客体験を次のレベルに引き上げる基盤となります。

6.2 オムニチャネル最適化:シームレスな体験を提供

現代の顧客はオンラインとオフラインを自在に行き来しています。ECで商品を下調べし、店舗で試し、アプリで購入して配送を追跡する、といった購買行動はもはや当たり前です。したがって、CX改善には オムニチャネル最適化 が欠かせません。

- チャネル間の連携:顧客がどのチャネルから入っても一貫した体験を提供することが重要です。例えば、店舗での購入履歴がアプリに即時反映される仕組みは、顧客に安心感と利便性を与えます。

- チャネル別役割の明確化:Webは情報提供、店舗は体験、アプリは利便性強化など、チャネルごとに最適な役割を定義することが効果的です。

- 一貫性のあるUX:ブランドのトーンやデザインを統一することで、顧客は「どこにいても同じ企業とつながっている」という一貫した体験を得られます。

顧客は不便さや断絶を感じることなく、自分にとって最も心地よいチャネルで行動でき、満足度が大幅に向上します。

6.3 カスタマーサポート強化:不満をチャンスに変える

CXにおいてサポート体験は、購入体験と同じくらい重要です。むしろ、トラブル時の対応こそが顧客ロイヤルティを左右する決定的な瞬間になることもあります。

- セルフサポート:FAQやヘルプセンターを充実させることで、顧客が自ら問題解決できる環境を整えます。これにより解決スピードが上がり、同時に運営コストも削減可能です。

- チャットボット:簡単な問い合わせはAIチャットボットで即時対応し、待ち時間を減らします。さらに、有人サポートへシームレスにつなぐ設計により、安心感も提供できます。

- 有人サポート:高度な課題や感情的な不満には人が対応する必要があります。オペレーターが顧客履歴をリアルタイムで参照できる環境を整えることで、より的確で心のこもった対応が可能になります。

顧客が「ここまでしてくれるのか」と感じる瞬間は、長期的な信頼とロイヤルティにつながります。

6.4 ロイヤルティプログラム:継続的関係を築く仕組み

新規顧客の獲得コスト(CAC)が上昇する中で、既存顧客の維持とLTVの向上がより重要になっています。その中心的施策が ロイヤルティプログラム です。

- ポイント制度:購入額に応じたポイント還元は最も一般的で、再購入を促進する直接的な手段です。

- 限定イベントや優待:会員限定セールや特別体験は、ブランドとの結びつきを強め、単なる購買以上の価値を提供します。

- ゲーミフィケーション:ランク制度やバッジ獲得などを導入すると、顧客は楽しみながら継続利用するモチベーションを高められます。

効果的なロイヤルティプログラムは、「顧客が離れにくい環境」を自然に形成し、持続的な収益基盤を作り出します。

6.5 施策の統合による相乗効果

上記の施策は単独で実行することも可能ですが、最大の効果を生むのは 統合的な実行 です。

- データ統合により顧客像を把握

- オムニチャネルで一貫した体験を提供

- サポートで安心感を補強

- ロイヤルティプログラムで継続利用を後押し

この流れがシームレスに結びつくことで、CXは「単なる改善」から「競争優位を生む差別化」へと進化します。企業は顧客中心の文化を組織全体に根付かせることができ、長期的な成長を支える基盤となります。

まとめ

顧客体験(CX)は、UXやCSとは異なり、顧客が企業と接触するすべての瞬間に生まれる総合的な価値を指します。長期的な時間軸で評価され、感情価値や信頼も含まれるため、CXの質がLTV向上やブランド差別化、顧客ロイヤルティの確立に直結します。現代の競争環境では、広告や価格競争だけではなく、顧客に提供する「体験の質」が企業の成長のカギとなります。

CX改善には、現状分析・KPI設定・カスタマージャーニー可視化・施策実行・効果測定の5ステップが不可欠です。さらに、データ統合、オムニチャネル最適化、サポート強化、ロイヤルティプログラムなどの施策を統合的に展開することで、CXは企業の競争優位を生む戦略的資産となります。組織全体で継続的に磨き上げることが、長期的な企業成長と持続的な収益拡大につながります。

EN

EN JP

JP KR

KR