UXライティングとは?基礎概念から実務活用まで徹底解説

Webサービスやアプリを利用しているとき、ユーザーは画面デザインや機能の完成度だけでなく、そこに表示される「言葉」からも体験を大きく左右されます。ログイン画面に表示される「パスワードを忘れた場合はこちら」、購入ボタンに書かれた「今すぐ購入」、エラー画面に出る「通信エラーが発生しました」など、日常的に目にする言葉は、ユーザーの行動を導き、不安を取り除き、信頼感を高める役割を果たしています。

こうしたUIテキストを戦略的に設計する取り組みが UXライティング です。単なる文章作成ではなく、ユーザー体験全体をデザインする要素として機能する点に特徴があります。本記事では、UXライティングの定義から役割、実際の効果、そして具体的な実践方法やベストプラクティスまで、段階的に詳しく解説していきます。

1. UXライティングとは?

UXライティング(User Experience Writing)は、ユーザーがサービスやアプリを利用する際に触れる言葉を設計し、ユーザー体験をより良いものにする手法です。ここで重要なのは「情報伝達」だけではなく「行動のサポート」までを含む点です。

例えば「こちら」や「送信」という抽象的な言葉は、何が起きるのかを十分に伝えません。一方で「購入を確定する」や「申し込みを完了する」といった表現に置き換えると、ユーザーは安心してクリックできます。UXライティングはこのように、言葉を通じてユーザーの心理的負担を軽減し、目的達成を後押しするものです。

関連記事:

UXライティングの効果

適切なUXライティングを導入すると、ユーザー行動や事業成果に直接的な効果をもたらします。

効果 | 詳細 | 具体例 |

| 操作効率の向上 | 不必要な迷いを減らし、目的達成をスムーズにする | 「次へ」ではなく「次のステップに進む」 |

| 離脱防止 | 曖昧な表現や不安を与える言葉を排除 | 「エラーです」→「入力内容を確認してください」 |

| 満足度向上 | ポジティブな表現で体験全体を良好にする | 「完了しました」→「登録が無事に完了しました」 |

| 信頼感の醸成 | 一貫したトーンでブランド体験を提供 | ボタン・ヘルプ・FAQの言葉を統一 |

UXライティングはユーザー満足度を高めるだけでなく、コンバージョンやリテンションの改善にも大きく寄与します。

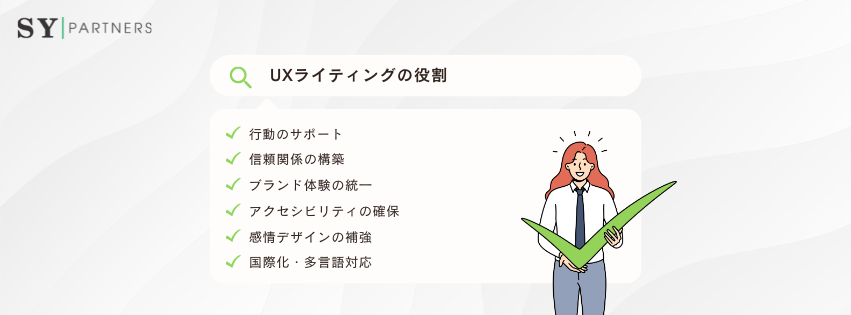

2. UXライティングの役割

UXライティングは単にわかりやすい文章を書くことではなく、ユーザー体験全体を設計する重要な要素です。その役割は多岐にわたり、以下のような側面があります。

2.1 行動のサポート

曖昧な言葉を排除し、次に何をすべきかを明示することで、ユーザーは迷わず行動できます。例えば「こちら」ではなく「購入手続きに進む」と記すことで、操作完了率を高められます。

2.2 信頼関係の構築

不安を煽るのではなく安心感を与える表現を使うことで、長期的な利用やロイヤルティ向上につながります。エラーメッセージや決済画面の文言は特に重要です。

2.3 ブランド体験の統一

サービス全体でトーンや表現を揃えることで、ユーザーは「一貫性のあるブランド」として認識し、安心感を得られます。

2.4 アクセシビリティの確保

UXライティングは、読みやすさや理解のしやすさを通じて、障害の有無やデジタルリテラシーの差に関わらず利用しやすい体験を提供します。例えば、音声読み上げに配慮したシンプルな文構造や、専門用語の回避が該当します。

2.5 感情デザインの補強

言葉は単なる機能的な案内だけでなく、ユーザーの感情に影響を与えます。「成功しました!」と表示されると達成感を覚え、次の行動意欲を高めます。逆に冷たい言葉はモチベーションを削ぐ可能性があります。UXライティングは感情面のデザインも担います。

2.6 国際化・多言語対応

グローバル展開を視野に入れると、文言は翻訳しやすく、文化的背景に左右されにくい設計が求められます。UXライティングは多言語化やローカライズの基盤を整える役割も果たします。

関連記事:

UXとは?ユーザーの体験を最適化する7つの要素と改善ステップ

3. コピーライティングとの違い

UXライティングはコピーライティングと混同されがちですが、役割が大きく異なります。コピーライティングが「購買や興味喚起」を目的とするのに対し、UXライティングは「スムーズな利用体験の提供」に焦点を当てています。

項目 | コピーライティング | UXライティング |

| 主な目的 | 商品やサービスを売る | ユーザーの行動を支援する |

| 使用場所 | 広告、ランディングページ、メルマガ | UI、ボタン、エラーメッセージ |

| 評価指標 | CTR、CVR、売上 | 継続率、完了率、満足度 |

| 性質 | マーケティング寄り | デザイン寄り |

この比較からわかるように、UXライティングは「売る言葉」ではなく「使いやすくする言葉」と言えます。

4. UXライティング実践のポイント

- シンプルで明確な言葉:専門用語や冗長な表現を避け、短くわかりやすい言葉を使うことが基本です。

- コンテキストに合わせる:状況ごとに適切な言葉を選びます。「登録する」も文脈によって「アカウントを作成する」「無料体験を始める」と書き分ける必要があります。

- 一貫性を持たせる:全体でトーンを揃えることにより、ブランドの信頼感を高めます。

- 継続的な改善:A/Bテストやユーザーテストを活用し、実際の行動データを元に改善を重ねることが求められます。

5. ベストプラクティスと具体例

UXライティングでは「言葉の選び方」がユーザー体験を大きく左右します。ここではよくあるシーン別に、悪い例と良い例を比較し、その違いをします。

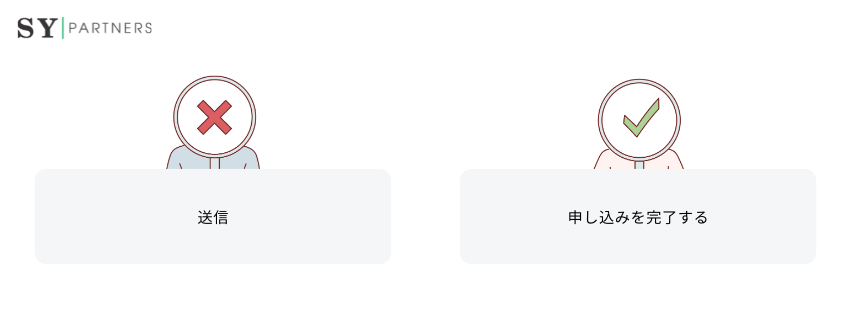

5.1 ボタンラベル

ユーザーが押すボタンのラベルは、行動の明確さを左右する重要な要素です。抽象的な表現は「押したあとに何が起きるのか」をユーザーに想像させてしまいます。

「送信」という表現は、データが送られることはわかりますが、その後に何がどうなるのか が伝わりません。一方で「申し込みを完了する」と書けば、ユーザーは「これを押すと手続きが終わる」と理解できます。つまり、行動結果を明示すること がUXライティングのポイントです。

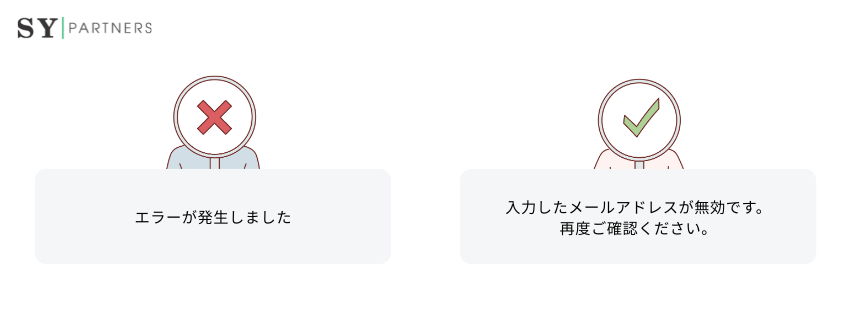

5.2 エラーメッセージ

エラー文言はユーザーが最もストレスを感じやすい場面です。ここでの表現次第で、ユーザーが行動を続けるか、離脱するかが決まります。

「エラーが発生しました」という言葉は原因も解決策も示さず、ユーザーを戸惑わせます。良い例では、何が問題なのか(メールアドレスが無効) と 次にすべき行動(再度確認) を明示しています。ユーザーは安心して修正できるため、離脱率を大幅に下げられます。

5.3 ガイドテキスト

フォーム入力時の補助文は、操作をスムーズにする小さな工夫です。適切に提示すれば、ユーザーの負担を減らし、入力エラーも防げます。

ガイドテキストがないフォームでは、ユーザーが「どんな形式で入力すればいいのか」を試行錯誤する必要があります。その結果、入力エラーや離脱が増えることも少なくありません。「例:[email protected]」と明示するだけで、期待される入力形式が直感的に理解できる ため、UX全体が改善されます。

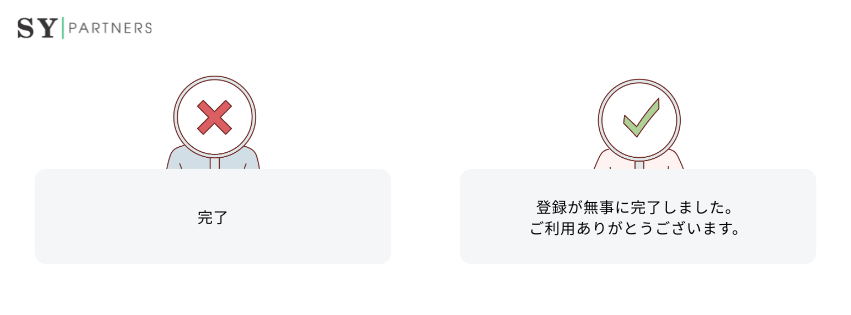

5.4 通知メッセージ

ユーザーが行動したあとの通知文は、達成感や安心感を与える役割があります。曖昧で冷たい表現は、せっかくのポジティブな体験を台無しにしてしまいます。

「完了」という一言では、何が終わったのかが明確ではありません。さらに温かみもなく、事務的な印象を与えます。「登録が無事に完了しました。ご利用ありがとうございます」とすれば、ユーザーが安心でき、ポジティブな体験に変わる ため、サービスへの印象が良くなります。

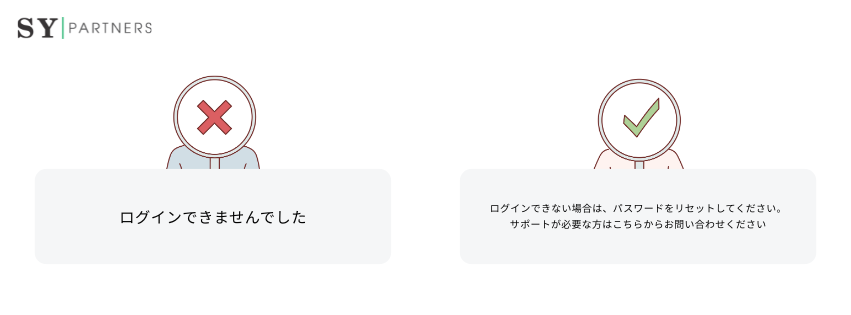

5.5 ヘルプ文・補助説明

FAQやヘルプの文言は、ユーザーがつまずいたときの頼みの綱です。ここが不親切だと、解決策を探すのを諦めてしまいます。

短すぎるメッセージは「なぜできないのか」「どうすれば解決できるのか」が不明確で、ユーザーに余計なストレスを与えます。良い例では、解決策と次の行動への導線 をセットで提示しているため、ユーザーが迷わず次のアクションを取れるようになります。

悪い例に共通するのは「抽象的で説明不足」な点です。一方、良い例は 行動の結果を明示し、安心感を与え、次の行動を促す という共通項があります。UXライティングの実務では、こうした小さな工夫がユーザー体験全体に大きな差を生むのです。

おわりに

UXライティングは、単なるテキスト作成ではなく、ユーザー体験を最適化するためのデザイン行為です。適切な言葉選びは操作の効率を高め、不安を軽減し、ブランド体験を一貫させます。その結果、ユーザーの満足度やロイヤルティが向上し、ビジネスの成長にも直結します。

今後のプロダクト設計においては、機能やデザインだけでなく「言葉のデザイン」も同じくらい重視すべき領域です。UXライティングを実践的に導入することは、サービスの競争力を高めるための重要な一歩となるでしょう。

EN

EN JP

JP KR

KR