A/Bテストとは? UX改善に役立つ効果と実践方法を徹底解説

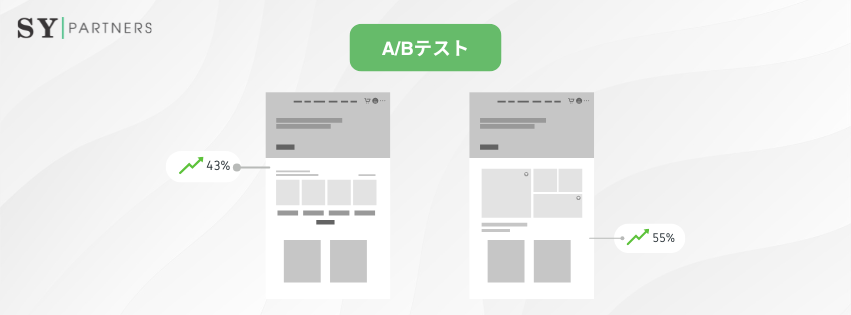

Webサイトやアプリを運営する上で、成果を最大化するために必要なのが「ユーザーの行動を科学的に理解する仕組み」です。その代表的な手法が A/Bテスト です。A/Bテストは、2つ以上の異なるパターンを実際のユーザーに提示し、その結果を比較することで「どのデザインや要素がより効果的か」を客観的に判断できます。

たとえば、購入ボタンの色を「赤」にするか「青」にするかという小さな変更であっても、クリック率やコンバージョン率が大きく変わる可能性があります。逆に、デザインやコピーを感覚だけで決めてしまうと、ビジネスの成果を左右する重要な機会を逃してしまう危険性があります。

本記事では、A/Bテストの基礎から実践的な方法論、KPIの設定、応用シーン、さらに失敗例とその回避策までを体系的に解説します。単なる知識の紹介にとどまらず、実務で活かせる具体的なアプローチを提示し、読者が自分のプロジェクトにすぐ導入できることを目指します。

1. A/Bテストとは?

A/Bテストとは、ユーザーをランダムに複数のグループに分け、それぞれに異なるバージョンのコンテンツを提示して成果を比較する手法です。最も基本的な形では「Aパターン(現行版)」と「Bパターン(新しい案)」の2種類を用意し、どちらがより高い成果を出すかを統計的に判断します。

この仕組みの重要な点は「感覚や勘」ではなく「実際のユーザーデータ」に基づいて意思決定を行えることです。例えば、経営者やデザイナーの好みが必ずしもユーザーの行動につながるとは限りません。A/Bテストを通じて、客観的な数値に基づく改善サイクルを回すことが可能になります。

A/Bテストの基本構造

項目 | 内容 |

| 対象 | Webページ、広告、メール、アプリUIなど |

| 実施方法 | ユーザーをランダムに振り分け、異なるパターンを提示 |

| 分析手法 | KPI(CVR、CTRなど)を比較し統計的に有意差を判断 |

| 主な目的 | コンバージョン率改善、UX改善、売上拡大 |

つまり、A/Bテストは デザインやコンテンツの最適解を「数字」で選ぶための仕組み だと言えます。

2. A/Bテストのメリットと限界

A/Bテストは多くの企業に導入されていますが、その理由は明確です。メリットが大きい一方で、注意しなければならない限界も存在します。

メリット | 限界 |

| データドリブンな意思決定が可能。勘や主観に依存せず、数値で最適解を判断できる | サンプルサイズが不足すると誤差が大きくなり、有意な結果が得られない |

| 小さな改善でも積み重ねれば大きな成果につながる | 短期的な効果は測れるが、長期的なブランド価値や習慣化は反映しにくい |

| 実際のユーザー行動に基づく改善が可能 | 複数要素を同時に変えると因果関係が不明確になりやすい |

| 投資対効果を検証しながら継続的な改善を実施できる | 多変量要因を扱うには不向きで、より高度な手法(多変量テストなど)が必要になる |

A/Bテストは万能ではなく、他の調査手法(ユーザビリティテスト、定性調査など)と組み合わせることで最大の効果を発揮します。

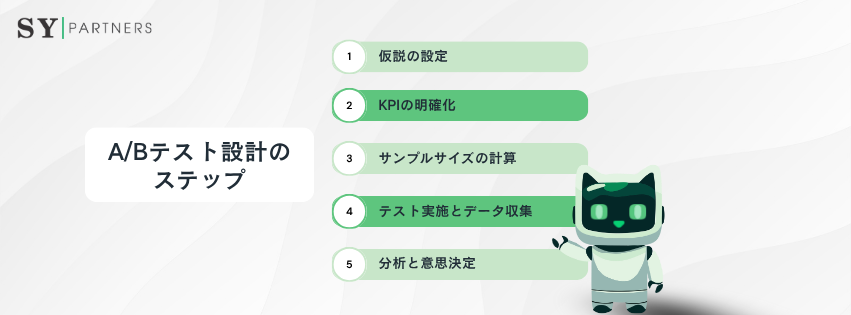

3. A/Bテスト設計のステップ

成功するA/Bテストには、明確な手順があります。以下のプロセスを踏むことで、精度の高い検証が可能になります。

3.1 仮説の設定

最初に重要なのは「何を変えれば、どの指標が改善されるのか」という仮説です。

例:「購入ボタンを緑から赤に変えると、クリック率が5%改善する」

このように、 要素 → 影響 → KPI の関係を明確にすると、テスト結果を正しく解釈できます。

3.2 KPIの明確化

成果を測るためのKPIは必ず事前に設定します。

KPI | 定義 | 適用シーン |

| CVR(コンバージョン率) | 訪問者のうち成約に至った割合 | ECサイト、ランディングページ |

| CTR(クリック率) | 表示数に対してクリックされた割合 | 広告バナー、メール配信 |

| 平均滞在時間 | ページに滞在した時間 | コンテンツサイト |

| 離脱率 | ページ訪問後に離脱した割合 | フォーム、決済ページ |

KPIは「売上につながる指標」に直結させることで、経営判断にも活かせます。

関連記事

ROI・NPV・IRR|経営判断に必要な3つの投資指標を徹底比較

3.3 サンプルサイズの計算

サンプル数が少ないと「たまたまの差」が結果に反映されてしまいます。統計的に有意な結果を得るには、事前にサンプルサイズを計算する必要があります。

一般に、アクセス数が多いECサイトや大規模メディアでは短期間で十分なサンプルが集まりますが、中小規模サイトではテスト期間を数週間〜数か月に延ばす必要があります。

3.4 テスト実施とデータ収集

テストはGoogle Optimize、Optimizely、VWOなどのツールで実施されることが多いです。ユーザーをランダムに分割し、一定期間にわたりデータを収集します。

このとき、ユーザーセグメントごとの挙動(新規ユーザー、リピーター、デバイス別)を並行して収集すると、より精度の高い分析が可能になります。

3.5 分析と意思決定

テスト終了後、統計的に有意差があるかを確認し、仮説を検証します。効果が出なかった場合でも「学び」として次の仮説設定に活かせる点が重要です。

A/Bテストは 単発の施策ではなく、継続的な改善サイクル の一部として位置づけることが成功の秘訣です。

4. 成功するA/Bテストのポイント

A/Bテストは、ユーザー行動を定量的に検証し、UIやコンテンツ改善の判断材料を得るための重要な手法です。ただし、実施方法を誤ると、結果の解釈が難しくなり、意思決定に活かせないケースも少なくありません。以下では、A/Bテストを有効に機能させるために押さえるべきポイントを整理します。

4.1 検証する要素は1つに絞る

A/Bテストでは、1回の検証で変更する要素を1つに限定することが基本原則となります。複数の要素を同時に変更すると、どの変更が結果に影響したのかを正確に把握することが困難になります。

ボタン文言や配色、配置、画像など、検証対象を明確に切り分けることで、因果関係を整理しやすくなり、次の改善施策へとつなげやすくなります。

4.2 十分なテスト期間を確保する

A/Bテストの結果は、実施期間が短いほど偶然の影響を受けやすくなります。曜日や時間帯、利用シーンの違いによってユーザー行動が変化するため、一定期間のデータ蓄積が不可欠です。

最低でも1週間、可能であれば2週間以上のテスト期間を確保することで、行動傾向を安定して捉えることができ、結果の信頼性が高まります。

4.3 ユーザーセグメント別に結果を分析する

全体の数値だけを見ると、特定のユーザー層における効果や課題が埋もれてしまうことがあります。新規ユーザーと既存ユーザー、流入経路別など、セグメントごとに行動特性は異なります。

セグメント別に結果を確認することで、どの層に対して改善が有効だったのかを把握でき、より精度の高い施策設計が可能になります。

4.4 仮説を明確にした上でテストを行う

A/Bテストは、変更結果を比較するだけの作業ではなく、仮説検証のプロセスとして設計することが重要です。変更前に「なぜこの要素を変えるのか」「どの行動が改善されると考えるのか」を明確にします。

仮説を言語化しておくことで、結果が想定通りでなかった場合でも、その要因を分析しやすくなります。

4.5 成功だけでなく失敗からの学習を重視する

A/Bテストでは、必ずしもすべての施策が成果につながるわけではありません。しかし、効果が見られなかったテストにも、重要な示唆が含まれています。

どの仮説が成立しなかったのかを整理することで、次の改善施策の精度を高めることができ、継続的な最適化につながります。

A/Bテストを成功させるためには、テスト設計の丁寧さと結果から学ぶ姿勢が欠かせません。検証要素の切り分けや十分な期間の確保、セグメント分析を意識することで、テスト結果を実務に活かせる知見へと変換することができます。

5. A/Bテストの応用シーン

A/Bテストは、特定の施策の成否を判断するための手法ではなく、ユーザー行動を継続的に理解し、改善を積み重ねていくための基盤的なアプローチです。WebサイトやECサイト、アプリ、広告など、ユーザーとの接点が存在するあらゆるデジタル領域で活用されており、定量データに基づいた意思決定を可能にします。

5.1 Webサイト

Webサイトでは、CTAボタンの文言・色・配置、見出しの表現、ファーストビューの構成など、ユーザーの初期行動に影響を与える要素が多く存在します。A/Bテストを用いることで、どの要素がユーザーの理解や行動を促進しているのかを客観的に検証できます。

特にランディングページでは、わずかな表現の違いが直帰率やコンバージョン率に影響するため、仮説検証を前提としたテスト設計が重要となります。

5.2 ECサイト

ECサイトにおいては、商品画像の構図や枚数、レビューの表示形式、価格や送料の見せ方などが、購買行動に直接影響します。A/Bテストを実施することで、ユーザーが購入判断時にどの情報を重視しているのかを把握できます。

また、カテゴリページや検索結果画面など、比較検討が行われる場面でのテストは、購入率だけでなく回遊性の改善にも寄与します。

5.3 メールマーケティング

メール施策では、件名や配信時間、差し込み文言の違いが開封率・クリック率を大きく左右します。A/Bテストを活用することで、ユーザーの反応が高い表現やタイミングを定量的に見極めることができます。

特に顧客セグメント別にテストを行うことで、一律配信では得られない最適化が可能となり、継続的なエンゲージメント向上につながります。

5.4 アプリ

アプリでは、UIデザインや画面遷移、通知の内容やタイミングなどが、継続利用や定着率に強く影響します。A/Bテストにより、ユーザーがストレスを感じやすい箇所や、行動を促進する設計を検証できます。

特にオンボーディングフローの改善では、初回体験の質を高めることが重要であり、テスト結果を基にした段階的な改善が効果を発揮します。

5.5 広告

広告分野では、コピー表現やビジュアル、遷移先ランディングページの構成などをA/Bテストで比較検証します。どの訴求軸がターゲットユーザーに響いているかを明確にすることで、広告効果の最適化が可能になります。

配信後の数値を分析しながら改善を繰り返すことで、短期的な成果だけでなく、中長期的な運用精度の向上にもつながります。

A/Bテストは、単発の改善施策ではなく、ユーザー理解を深めるための継続的な検証プロセスです。特にECサイトやSaaSプロダクトのように、体験の質が成果に直結する領域では、A/Bテストを通じた小さな改善の積み重ねが、大きな成果差を生み出します。

関連記事:

CTAの色と形がコンバージョンに与える影響|心理学とデザインから徹底分析

おわりに

A/BテストはUXやマーケティングの改善を科学的に進めるための強力な武器です。勘や経験に頼るのではなく、実際のユーザー行動に基づいた数値で意思決定を行うことで、継続的な成果を積み重ねることができます。

重要なのは「一度のテストで大きな成果を求めない」ことです。小さな検証と改善を繰り返すことで、サイト全体の品質やビジネスの成長につながります。A/Bテストを継続的な改善プロセスの中心に据え、組織全体でデータドリブンな文化を育むことが成功の鍵となるでしょう。

EN

EN JP

JP KR

KR