UXライティングにおける避けるべき表現10選と改善のヒント

UXライティングは「単に画面にテキストを載せる作業」ではありません。それはユーザー体験を形成する大切な要素であり、ユーザーが安心して次の行動に進めるかどうかを左右します。

たとえば、ボタンに書かれた短い一言、エラーメッセージの言い回し、会員登録画面での説明文──こうした「マイクロコピー」と呼ばれる要素は、ほんの数文字であってもユーザーの感情や行動に直接作用します。誤った表現は、ユーザーを混乱させたり、不安にさせたり、場合によってはサービスの利用をやめるきっかけにもなりかねません。

本記事では、UXライティングにおける典型的な落とし穴を10つ取り上げ、それぞれの 悪い例と良い例 を比較しながら、なぜそれが問題となり、どう改善すべきかを詳しく解説します。

1. 不明確なマイクロコピー

「こちらをクリック」「少しお待ちください」といった不明確な表現は、一見シンプルですが、ユーザーにとっては次のアクションやシステムの状態が予測できないため、安心感を失わせます。

ユーザーは操作する際に「このボタンを押したら何が起こるのか」を常に考えています。具体性を欠くコピーは「この先にリスクがあるのではないか」と警戒心を生じさせ、結果的に操作をやめてしまうケースもあります。

良い例のように、行動の内容や完了までの時間を明確に伝えると、ユーザーは「次に何が起きるか」を把握でき、安心して行動を続けられます。

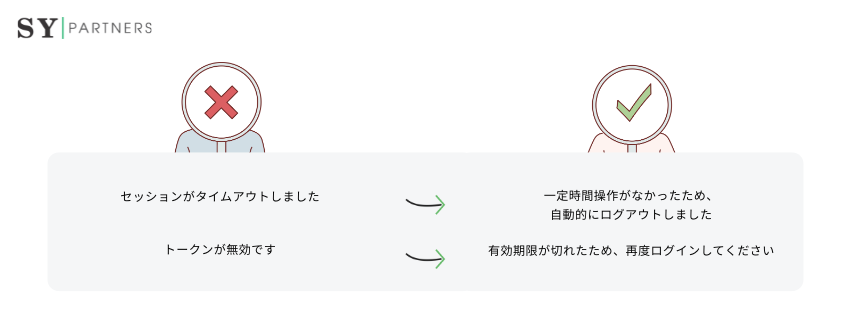

2. 専門用語・テクニカルジャーゴンの多用

システムやサービスを設計する側にとっては自然な言葉でも、ユーザーにとっては馴染みがない場合が多くあります。「セッション」「トークン」といった専門用語は、非技術者には意味不明であり、結果的に「なぜ利用できなくなったのか」が理解されません。

これは単なる言葉の問題ではなく、サービス全体の信頼性に直結します。ユーザーは「自分には理解できない仕組みがある=このサービスは難しい」という印象を抱きやすく、その結果として離脱や利用停止に繋がるのです。

専門用語を避け、ユーザーが普段使う言葉に置き換えることがUXライティングの基本原則です。

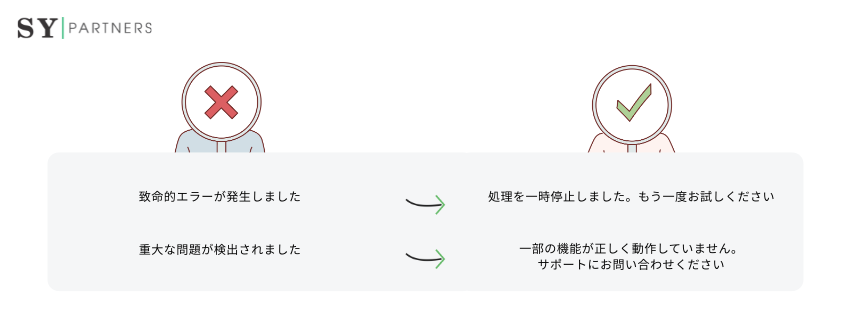

3. ネガティブすぎるエラーメッセージ

エラーメッセージは、ユーザーが問題に直面したとき最初に接するガイドです。その言葉が過度にネガティブであると、ユーザーは不要な不安や動揺を感じます。「致命的エラー」や「重大な問題」という表現は、技術者には重要度を伝える用語でも、一般ユーザーにとっては「自分の操作がサービスを壊したのでは?」という誤解を生みます。

エラー時に必要なのは「原因の説明」よりも「次の解決行動」です。前向きかつ冷静なトーンで案内することで、ユーザーは「まだ大丈夫、次にこうすれば解決できる」と感じられます。

このように「冷静で具体的なアクション提示」が、安心感と信頼感を生みます。

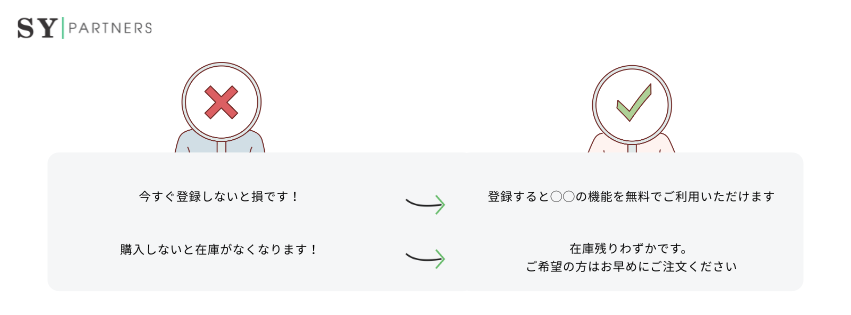

4. 過度にプロモーション的なトーン

「今すぐ登録しないと損です!」「購入しないと在庫がなくなります!」といった表現は、短期的なコンバージョンを狙う上では効果があるかもしれません。しかし、ユーザーの自律的な判断を尊重しない表現は「ダークパターン」と呼ばれ、長期的にはブランドの信頼性を損ないます。

現代のユーザーは広告的な言葉に敏感です。過剰に煽る表現は「売り込まれている」と感じさせ、逆効果になることも少なくありません。

事実ベースで、かつユーザー自身に判断を委ねる表現の方が信頼を獲得しやすく、結果的にコンバージョン率の改善につながります。

5. 情報過多で可読性を欠くテキスト

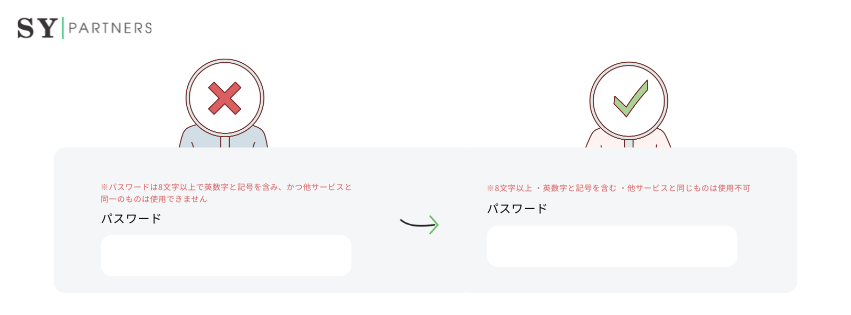

パスワード条件や注意事項などを一文に詰め込みすぎると、ユーザーは読む気を失い、誤操作や離脱につながります。これは「認知負荷」が過剰になる典型例です。

ユーザーが一度に処理できる情報量には限界があります。長文で説明するよりも、段階的に整理された形で提示する方が理解されやすく、操作の成功率も高まります。

視覚的に整理された情報は、ユーザーに「理解できる」という安心感を与え、スムーズな行動を促します。

6. 曖昧な時間表現

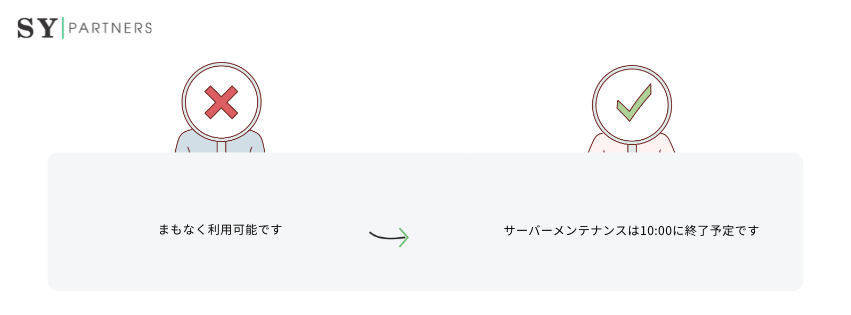

ロード時間や処理時間を曖昧に表現すると、ユーザーは「システムが固まったのか」「エラーなのか」を判断できません。

処理時間や完了予定を明示することで、ユーザーはシステムの状態を正しく理解し、安心して待機できます。

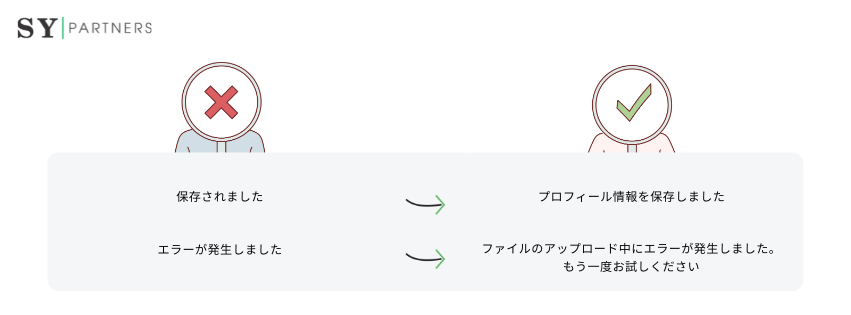

7. 主語が不明確なシステム通知

エラーや完了メッセージで「保存されました」だけでは、どのデータが保存されたのかが不明確です。

対象データを明示すると、ユーザーはシステム挙動を理解しやすく、誤解や不安を避けられます。

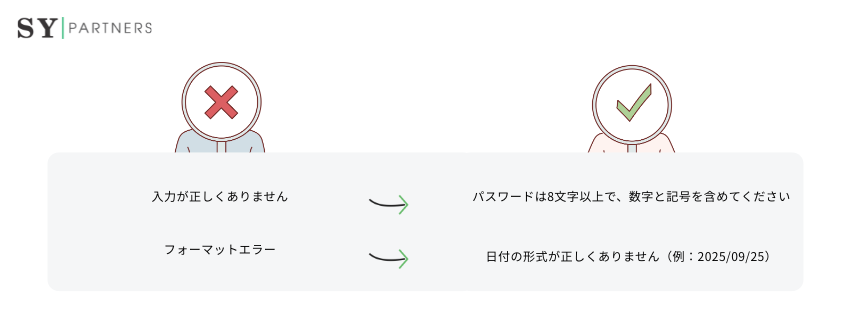

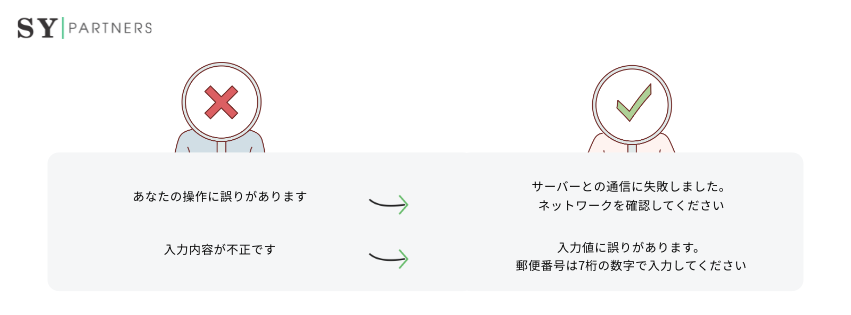

8. 不適切な入力フィードバック

入力チェックでのメッセージが抽象的すぎると、ユーザーはどこを直せばよいのか分かりません。

具体的な修正方法を提示することで、ユーザーは迷わず次のアクションに移れます。

9. システム責任の曖昧化

ユーザー側のミスのように見える表現は不親切です。サーバーや通信障害が原因なら、それを正確に伝える必要があります。

責任の所在を正確に伝えることで、ユーザーは正しい対処行動を取りやすくなります。

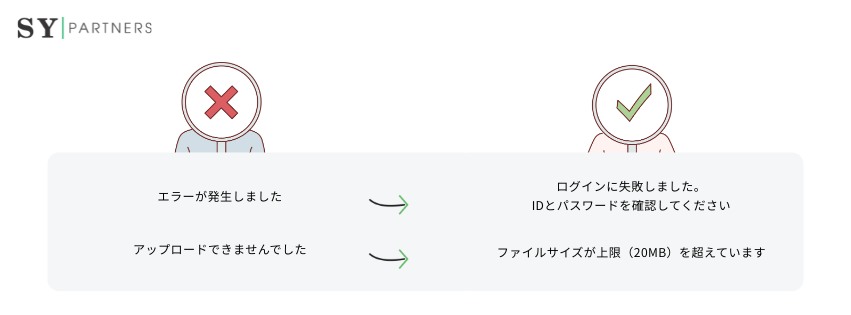

10. 状況に合わない汎用エラーメッセージ

同じ「エラーが発生しました」では、ログイン失敗なのか、サーバー落ちなのか分かりません。

状況に応じた具体的なエラーメッセージを返すことで、ユーザーは自己解決しやすく、サポート依存を減らせます。

おわりに

UXライティングは、単なるテキスト設計ではなく「ユーザー体験の設計」そのものです。今回紹介した10つの落とし穴はよく見られる失敗例ですが、言葉を少し整えるだけで劇的に改善できます。

「悪い例」と「良い例」を見比べればわかるように、UXライティングの改善は小さな努力で大きな成果をもたらします。信頼性のあるコピーは、ユーザーを安心させるだけでなく、ブランドの価値を高め、継続利用へとつながります。

EN

EN JP

JP KR

KR