DXとは?企業成長を加速するデジタルトランスフォーメーションの全貌

ここ数年で「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉は、経営戦略やIT投資に関する議論で欠かせないものになりました。しかし、多くの企業現場では「DX = 新しいITツール導入」と誤解されることも少なくありません。実際には、DXは単なるIT化やデジタル化の延長ではなく、デジタル技術を梃子にしたビジネス変革そのもの を意味します。

本記事では、DXの定義と目的、導入のステップ、直面する課題、さらには成功事例までを体系的に解説します。効率化の枠を超え、新しい価値を生み出し続ける企業になるための指針 としてのDXの全貌をお伝えします。

1. DXとは?

1.1 DXの定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して 事業モデル・業務プロセス・顧客体験・組織文化 を根本から変革する取り組みです。企業はこれまでITを「業務効率化の道具」として導入してきましたが、DXはさらに一歩踏み込み、収益構造や競争戦略を変える力 を持ちます。

たとえば製造業では、IoTデータを用いた予知保全サービスを提供することで「製品販売」から「サービス提供型ビジネス」へと転換できます。金融業界では、従来の店舗中心モデルから、アプリで完結するシームレスな体験を提供することで、新しい顧客層を取り込むことが可能です。

これらは単なる効率化ではなく、事業の形そのものを変える変革であり、まさにDXの本質です。

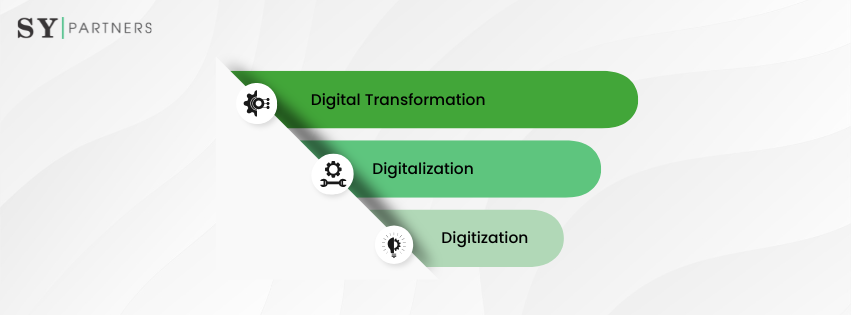

1.2 デジタル化との違い

DXと混同されやすい概念が「デジタル化(Digitization / Digitalization)」です。デジタル化はアナログをデジタルに置き換える作業にすぎません。

特徴 | デジタイゼーション(Digitization) | デジタライゼーション(Digitalization) | デジタルトランスフォーメーション(DX) |

| 定義 | ・アナログ情報をデジタルデータに変換する段階 | ・デジタル技術を業務プロセスに導入して効率化する段階 | ・デジタル活用でビジネスモデルや価値提供を根本的に変革する段階 |

| 目的 | ・情報保存や管理を容易にする ・情報検索や共有を迅速化する | ・業務の効率化と省力化 ・人的リソース削減によるコスト最適化 | ・競争優位性の確立 ・新規事業や顧客体験価値の創出 ・収益モデルの転換 |

| 活用例 | ・紙の請求書をスキャンしてPDF化 ・手書き帳簿をExcelに入力 | ・クラウド型ワークフロー導入 ・顧客対応のチャットボット化 | ・IoTを活用した予知保全サービス ・サブスクリプション型課金モデル ・アプリ完結型金融サービス |

| 影響範囲 | ・個別業務の効率向上に限定 ・基本的な業務フローは不変 | ・部門単位での業務改革 ・既存事業の高度化 | ・経営戦略や組織文化まで含めた全社的変革 ・顧客接点から事業構造まで再設計 |

| 成果 | ・短期的な効率化効果 ・コスト削減が中心 | ・中期的な生産性向上 ・顧客対応力の改善 | ・長期的な成長力の強化 ・新しい市場価値の創造 |

この違いを理解することは、DXを単なるIT刷新と混同せず、戦略的に捉えるための第一歩です。

2. DXの目的と意義

DXに取り組む最大の理由は、企業の競争力を長期的に確保するためです。デジタル技術は企業を取り巻く市場環境を大きく変えており、対応できない企業は競合に後れを取ります。

目的 | 内容 | 効果 |

| 業務効率化 | 自動化・省力化により人手依存を減らす | コスト削減・残業削減・迅速な業務処理 |

| 顧客体験の向上 | 顧客データ活用でパーソナライズ化 | 顧客満足度・LTVの向上 |

| 新規事業創出 | IoTやAIを使った新サービス開発 | 新しい収益源の確立 |

| 経営判断の高度化 | リアルタイムデータを意思決定に活用 | 戦略判断の迅速化・精度向上 |

| 市場変化への適応 | デジタル競争環境で俊敏に対応 | 持続可能性と企業価値の強化 |

特に顧客体験(CX)の改善は近年のDXの中心です。AmazonやNetflixのように、利用者の行動履歴から最適な商品やコンテンツを提示する仕組みは、ユーザーの利便性と企業の収益拡大を同時に実現しています。

関連記事

世界と日本のDX推進の現状と、DX推進指標の6つのレベルを解説

【データでみる】DX推進における予算策定・戦略策定・リスク管理・効果測定

3. DX推進の主要分野

DXは組織全体に影響を及ぼしますが、特に次の5つの分野で大きな効果を発揮します。

3.1 業務プロセス改革

バックオフィス業務では、RPAやAI-OCRなどの技術によって手作業を自動化し、人的リソースを削減できます。これにより社員は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できます。

3.2 顧客接点のデジタル化

ECやアプリを通じて顧客接点をオンライン化することで、24時間365日対応が可能になります。顧客データを用いたパーソナライズが体験を豊かにし、リピート利用を促進します。

3.3 データ活用と分析

ビッグデータやAI分析により、市場動向や顧客行動を把握できます。これにより新製品の需要予測や在庫最適化など、従来は勘や経験に頼っていた領域を科学的に支援できます。

3.4 サービス・ビジネスモデル変革

サブスクリプションモデルやシェアリングエコノミーなど、DXを通じて新しい収益形態が生まれます。従来の「モノ売り」から「利用価値提供」への転換は、世界的な潮流です。

3.5 IT基盤のモダナイゼーション

クラウド化やAPI連携により、柔軟かつスケーラブルな基盤を構築します。これにより、システム更新のスピードが向上し、変化に迅速に対応できる体制が整います。

4. DX導入のステップ

DXは一度に大規模な変革を行うのではなく、段階を踏んで推進することが成功の鍵です。以下では、DXを効果的に導入するための主要なステップを整理します。

4.1 現状分析と課題把握

DXの第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。

業務フロー、顧客接点、データ活用状況、システム構成を洗い出し、どこに非効率やボトルネックがあるのかを明確にする必要があります。

- 部門ごとに異なるシステムが存在し、データ連携ができていない

- 顧客体験のデジタル化が遅れており、離脱率が高い

- レガシーシステムの維持コストが膨らみ、新規投資が難しい

このように現状を把握することで、DXが解決すべき「真の課題」が浮き彫りになります。

4.2 ビジョンと目標の策定

DXは単なるIT刷新ではなく、経営戦略と一体化して進める必要があります。そのために不可欠なのが、明確なビジョンと目標設定です。

- 「顧客体験をデジタル化して新しい価値を提供する」

- 「業務効率化でコストを20%削減する」

- 「新規事業をデータ活用型モデルに転換する」

こうしたゴールを経営層が主導して示すことで、現場の理解と協力を得やすくなり、全社的に方向性を共有できます。

4.3 技術選定とロードマップ策定

ビジョンが定まったら、それを実現するための技術を選定します。クラウド、AI、IoT、モバイルアプリ、APIなど、選択肢は多岐にわたりますが、重要なのは 「目的に合致した技術を導入すること」 です。

さらに、短期・中期・長期でどう進めるかのロードマップを策定する必要があります。

短期では基盤刷新、中期では業務効率化、長期ではビジネスモデル変革といったように段階的に進めることで、投資回収を意識しながらリスクを抑えられます。

4.4 小規模導入(PoC:Proof of Concept)

いきなり全社的にDXを導入するのはリスクが高すぎます。そのため、まずは小規模なプロジェクトや一部門で試験導入(PoC)を行います。

例:

- 営業部門でAIレコメンドを試験導入

- 人事部門でRPAを利用して勤怠処理を自動化

- 小売業でモバイルアプリを限定的にリリース

この段階で得られる成果や課題を分析することで、本格導入に向けた知見を蓄積できます。

4.5 全社展開と組織文化の変革

PoCで成果を確認できたら、全社的に展開します。この段階では単なるシステム導入に留まらず、組織の文化や人材育成も含めた変革が求められます。

- 部門横断チームを設置し、縦割り構造を打破する

- データドリブン文化を浸透させ、意思決定にデータを活用する習慣を根付かせる

- リスキリングを通じて、従業員のスキルギャップを埋める

DXの本質は「人と組織の変革」であり、技術導入はその手段にすぎません。

4.6 効果測定と継続的改善

DXは一度で完成するものではなく、継続的に改善し続けるプロセスです。そのためにKPI(主要業績評価指標)を設定し、定期的に進捗を評価する必要があります。

- 業務効率:処理時間や人件費削減効果

- 顧客体験:NPS(顧客推奨度)や離脱率

- 財務成果:売上成長率やLTV(顧客生涯価値)

こうした指標をもとに改善を繰り返すことで、DXは企業の成長を持続的に支える仕組みになります。

5. DX推進の課題とリスク

DXは企業に多大な可能性をもたらす一方で、その実行には複数の課題とリスクが伴います。それぞれの要素を個別に整理すると、なぜDXが難しいのか、どのように対応すべきかが明確になります。

5.1 高コストと投資回収の難しさ

DX推進にはインフラ刷新、クラウド移行、システム開発、人材育成などに多額の投資が必要です。特にレガシーシステムを抱える企業では、移行にかかるコストが莫大になりがちです。また、投資対効果(ROI)がすぐに現れないことも課題で、短期的な収益改善を重視する企業文化ではDXが軽視されるリスクがあります。

解決の方向性: 小規模なPoC(実証実験)でROIを明確にしながら段階的に展開することで、投資への納得感を高められます。

5.2 人材不足とスキルギャップ

AI、クラウド、データサイエンスといった分野の専門人材は世界的に不足しています。既存社員の多くは従来型の業務やシステムに慣れており、DX推進のためにはリスキリング(再教育)が欠かせません。しかし現場では「既存業務の忙しさ」と「新スキル習得」の両立が難しく、変革が進まない要因となります。

解決の方向性: 社員教育に加え、外部人材やパートナー企業との協業を柔軟に組み合わせる必要があります。

5.3 組織文化と変革への抵抗

DXは技術の問題だけでなく、文化的な変革を伴います。従来の業務手法や成功体験に固執する人々が抵抗勢力となり、変革を遅らせることは珍しくありません。特に大企業では階層構造が複雑で、意思決定が遅くなる傾向が強まります。

解決の方向性: 経営層がDXのビジョンを明確に示し、トップダウンで推進することが不可欠です。また、小さな成功事例を積み上げることで現場の納得感を得ることも重要です。

5.4 セキュリティとガバナンスのリスク

DXに伴いシステムはオープン化し、クラウドや外部APIとの接続が増えます。それに比例してサイバー攻撃や情報漏洩のリスクも高まります。また、国際的な法規制(GDPRや個人情報保護法など)への対応が不十分だと、重大なコンプライアンス違反に発展します。

解決の方向性: セキュリティをシステム開発の初期段階から組み込み(セキュリティ・バイ・デザイン)、継続的な監視体制を整えることが必須です。

5.5 意思決定のスピード不足

DXは俊敏な変化対応が求められるにもかかわらず、日本企業を含め多くの組織は意思決定プロセスが複雑で時間がかかります。その間に競合他社は新しいサービスを市場に投入し、シェアを奪ってしまいます。

解決の方向性: 部門横断チームを設置し、権限移譲を進めることで、現場での迅速な意思決定を可能にします。

6. DX成功事例の紹介

DXの意義を理解するには、抽象的な説明だけでなく、実際にどのような企業や業界で成果が出ているのかを確認することが有効です。ここでは、複数の業界における具体的な成功事例を紹介し、どのようにDXが成果につながったのかを分析します。

6.1 製造業:IoTとAIによる予知保全

大手製造業では、工場の設備にIoTセンサーを設置し、稼働状況や異常値をリアルタイムで収集しました。これをAIで分析することで、従来は「故障してから修理」していた体制から「故障を予測してメンテナンス」する仕組みに転換しました。

この取り組みにより、設備停止による生産ロスを大幅に削減できただけでなく、顧客に対して「予知保全サービス」という新しい付加価値を提供できるようになりました。製品販売に加えてサービス収益を得られるようになり、事業モデルの高度化に成功した例です。

6.2 小売業:オムニチャネル戦略での顧客体験向上

小売チェーンでは、ECサイトと店舗を統合したオムニチャネル戦略を推進しました。顧客がオンラインで注文し、最寄りの店舗で商品を受け取れる「クリック&コレクト」を導入した結果、利便性が向上し購買率が上昇しました。

さらに顧客データを分析し、購買履歴に基づいたパーソナライズされたクーポンやレコメンドを提供することで、リピート率と客単価を伸ばすことに成功しています。従来は別々に運営されていた「店舗」と「オンライン」をシームレスにつなげることが、DXによる大きな成果となりました。

6.3 金融業:アプリ完結型サービスで新規顧客を獲得

銀行は従来、融資や口座開設に店舗での手続きが必須でした。しかしDXを推進することで、モバイルアプリ上で申請から承認まで完結できる仕組みを構築しました。

これにより、若年層や中小企業にとって利用しやすい環境が整い、顧客層の拡大に直結しました。さらに、AIによる与信判断を取り入れることで審査スピードも短縮し、従来数日かかっていた融資審査が数時間で完了するケースも出てきています。利便性の向上が、顧客獲得とブランドイメージ強化に直結した成功事例です。

6.4 物流業:AIによる配送最適化

物流企業では、AIを活用して配送ルートを自動的に最適化するシステムを導入しました。従来はベテラン配車担当者の経験に依存していましたが、交通渋滞や天候、荷物量など複雑な条件をAIが分析することで、効率的なルートを提示できるようになりました。

その結果、配送コストが削減されただけでなく、配達時間の安定性が増し、顧客満足度も大きく向上しました。EC需要の拡大で物流負荷が高まるなか、AIによるルート最適化は業界全体の競争力強化につながっています。

6.5 医療:電子カルテと遠隔診療の融合

医療機関では、電子カルテと遠隔診療システムを統合し、患者データをオンラインで共有できる環境を整えました。これにより、通院が困難な高齢者や地方在住の患者がオンラインで診察を受けられるようになり、医療アクセスが大幅に改善しました。

さらに、AIを活用して診断支援を行うことで、医師の診断精度向上や業務負担軽減にも寄与しています。DXが医療現場に浸透することで、患者の体験価値と医療従事者の働き方改革の両立が進んだ事例です。

6.6 教育:オンライン学習とAI個別最適化

教育業界では、オンライン学習プラットフォームにAIを組み込み、学習履歴や正答率を分析して生徒ごとに最適な教材や問題を提示する仕組みを導入しました。

従来は画一的な授業が中心でしたが、DXによって「一人ひとりに合わせた学習」が可能になり、学習効果が大幅に高まりました。また、保護者や教師も進捗データをリアルタイムで把握できるため、学習支援の質が向上しています。教育DXは、学習格差の是正やリモート環境での教育普及にも大きく貢献しています。

DXは製造・小売・金融だけでなく、物流・医療・教育といった社会基盤に直結する分野でも大きな成果を挙げています。

共通して言えるのは、単なる業務効率化に留まらず、顧客体験やサービスの質を向上させている点 です。DXを成功させる企業は、技術導入そのものよりも「ユーザーにどんな新しい価値を届けられるか」に重点を置いているのです。

おわりに

DXとは、単なるIT化やデジタル化ではなく、企業の根幹を変える経営戦略 です。業務効率化や顧客体験向上、新規事業創出など多方面に効果を発揮し、企業の持続的成長を支えます。

ただし導入には課題やリスクも多く、経営層の明確なビジョンと従業員の巻き込みが不可欠です。DXは一度きりのプロジェクトではなく、継続的に進化させる「終わりのない変革」です。今後の企業競争において、DXを避けて通ることはできません。

EN

EN JP

JP KR

KR