IoTとは?仕組み・活用事例・AIやビッグデータ・クラウドとの関係を徹底解説

近年「IoT(Internet of Things:モノのインターネット)」という言葉を耳にする機会が飛躍的に増えました。家庭ではスマート家電、オフィスではIoTセンサー、街中ではスマートシティといった形で、すでに私たちの生活に深く浸透しています。とはいえ「IoTって結局何?」「インターネットと何が違うの?」と疑問を持つ方も少なくありません。

IoTは単なるテクノロジーの流行語ではなく、ビジネスモデルや日常生活を根本的に変革する仕組み です。本記事ではIoTの基本的な定義から仕組み、活用事例、導入メリット、そして導入に伴う課題までを詳しく解説し、読者が自社や身の回りにどう応用できるかを具体的にイメージできるようにします。

1. IoTとは?

IoT(Internet of Things)は、モノがネットワークにつながりデータを活用することで、産業から日常生活まで幅広い分野で価値を生み出す技術です。

ここでは、その定義と基本的な特徴を整理します。

1.1 IoTの定義

IoTとは、モノ(デバイス)がインターネットを介して相互にデータを収集・共有・活用する仕組み を指します。従来は人間が操作していた機器が、自律的に通信し、状況を把握して自動的に動作することが可能になります。

例:

- スマート冷蔵庫が食品の残量を検知し、自動でネットスーパーに発注する

- 工場のセンサーが機械の異常を検知し、保守担当にアラートを送信する

- スマートシティで交通量をリアルタイム監視し、信号制御を最適化する

つまり、IoTは「人が操作するための機械」から「自ら考え行動する機械」へと進化させる技術基盤なのです。

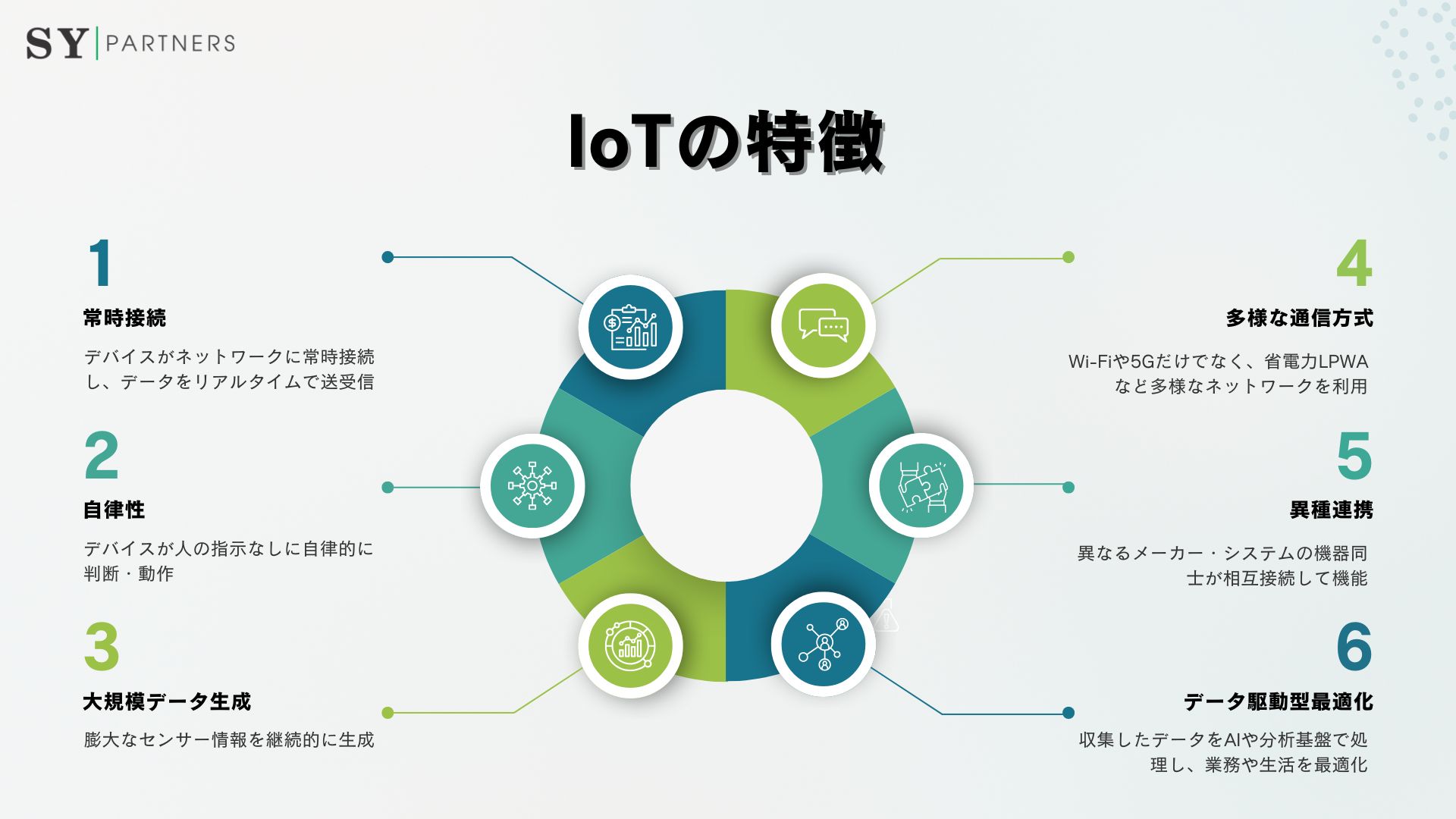

1.2 IoTの特徴

IoTは従来のITシステムと比べ、いくつかの明確な特徴を持っています。単なる「インターネット接続機器」との違いを理解するために、その特長を整理してみましょう。

特徴 | 内容 | 具体例 |

| 常時接続 | デバイスがネットワークに常時接続し、データをリアルタイムで送受信 | スマートメーターが電力使用量を秒単位で送信 |

| 自律性 | デバイスが人の指示なしに自律的に判断・動作 | 自動運転車が障害物を検知してブレーキ |

| 大規模データ生成 | 膨大なセンサー情報を継続的に生成 | 工場のIoT機器から毎秒テラバイト級のデータ |

| 多様な通信方式 | Wi-Fiや5Gだけでなく、省電力LPWAなど多様なネットワークを利用 | 農業IoTで広範囲をLoRaWANでカバー |

| 異種連携 | 異なるメーカー・システムの機器同士が相互接続して機能 | スマートホームで照明・空調・セキュリティが連動 |

| データ駆動型最適化 | 収集したデータをAIや分析基盤で処理し、業務や生活を最適化 | 小売店で在庫データを基に自動発注 |

IoTは常時接続・自律性・大規模データ活用・異種連携といった特長を持ち、従来システムよりもリアルタイム性と拡張性に優れています。

1.3 IoTと従来技術との違い

IoTは従来のITシステムやデジタル機器と似ているように見えますが、その本質は大きく異なります。従来の技術は「人間が操作し、コンピュータが応答する」ことを基本に設計されていました。一方IoTは「人間が介在せず、モノ同士が自律的にデータをやり取りして最適化する」仕組みです。この違いが、産業や生活に大きなインパクトを与えています。

観点 | 従来技術 | IoT |

| 接続性 | 限定的(PCや一部機器のみネット接続) | あらゆるモノが常時ネット接続 |

| データ収集 | 人間が入力、または断続的に取得 | センサーが常時自動収集 |

| リアルタイム性 | データ処理に遅延が発生 | 即時性が高く、自動応答可能 |

| 自律性 | 人間の操作が前提 | 機器が自律的に制御・判断 |

| データ規模 | 限定的(小規模データ) | 膨大(ビッグデータレベル) |

| 分析手法 | 経験や勘に依存することが多い | AI/機械学習と連携し高度分析 |

| 活用範囲 | 個別のシステム内に閉じる | 複数システムや社会インフラと連携 |

| 価値の源泉 | 人間が得た情報を処理する | データそのものを資産化し最適化に活用 |

IoTは従来技術と異なり、常時接続・自律性・リアルタイム性・データ資産化を特徴とし、人間中心から「モノ同士の自律的最適化」へとパラダイムシフトを実現しています。

2. IoTの仕組み

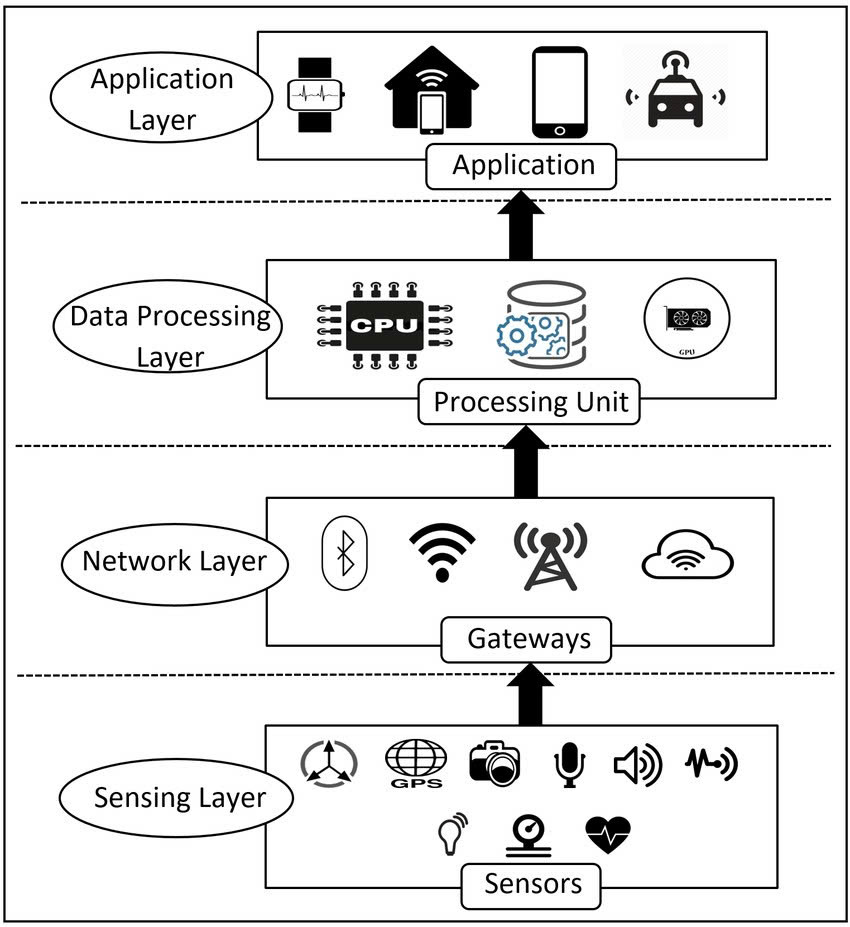

IoTの仕組みは大きく 4つのレイヤー に分かれており、それぞれが役割を持ちながら全体としてデータ収集から活用までを支えています。

2.1 センシングレイヤー(Sensing Layer)

IoTの最下層にあたる部分で、環境や対象からデータを取得します。温度・湿度・照度・音・振動などを測定するセンサーや、物理的に動作を行うアクチュエータがここに含まれます。これらのデバイスは有線・無線通信を通じて上位のネットワークレイヤーにデータを送ります。

2.2 ネットワークレイヤー(Network Layer)

センシングレイヤーで集めたデータをクラウドや処理基盤へ転送する役割を持ちます。Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、LPWA、4G/5Gといった通信技術が利用され、ゲートウェイやルーターを介してインターネットと接続されます。また、暗号化や認証といったセキュリティ機能も重要な要素です。

2.3 データ処理レイヤー(Data Processing Layer)

ネットワークを通じて届いたデータを蓄積・解析し、意味のある情報へ変換する段階です。データベース、データレイク、分析プラットフォーム、AI・機械学習アルゴリズムが活用されます。このレイヤーで「大量の生データ」が「意思決定に役立つインサイト」へと整理されます。

2.4 アプリケーションレイヤー(Application Layer)

最上位に位置し、ユーザーと直接関わる部分です。モバイルアプリやWebポータルを通じてIoT機器の操作やモニタリングを可能にします。また、可視化ツールやダッシュボード、機械学習を組み込んだ高度な分析もここで行われ、利用者がデータを直感的に理解・活用できるように設計されています。

IoTのアーキテクチャは、データの取得(センシング)→転送(ネットワーク)→解析(処理)→活用(アプリケーション) という流れで構成されます。この分業構造により、IoTは産業から日常生活まで幅広い分野で応用可能となっています。

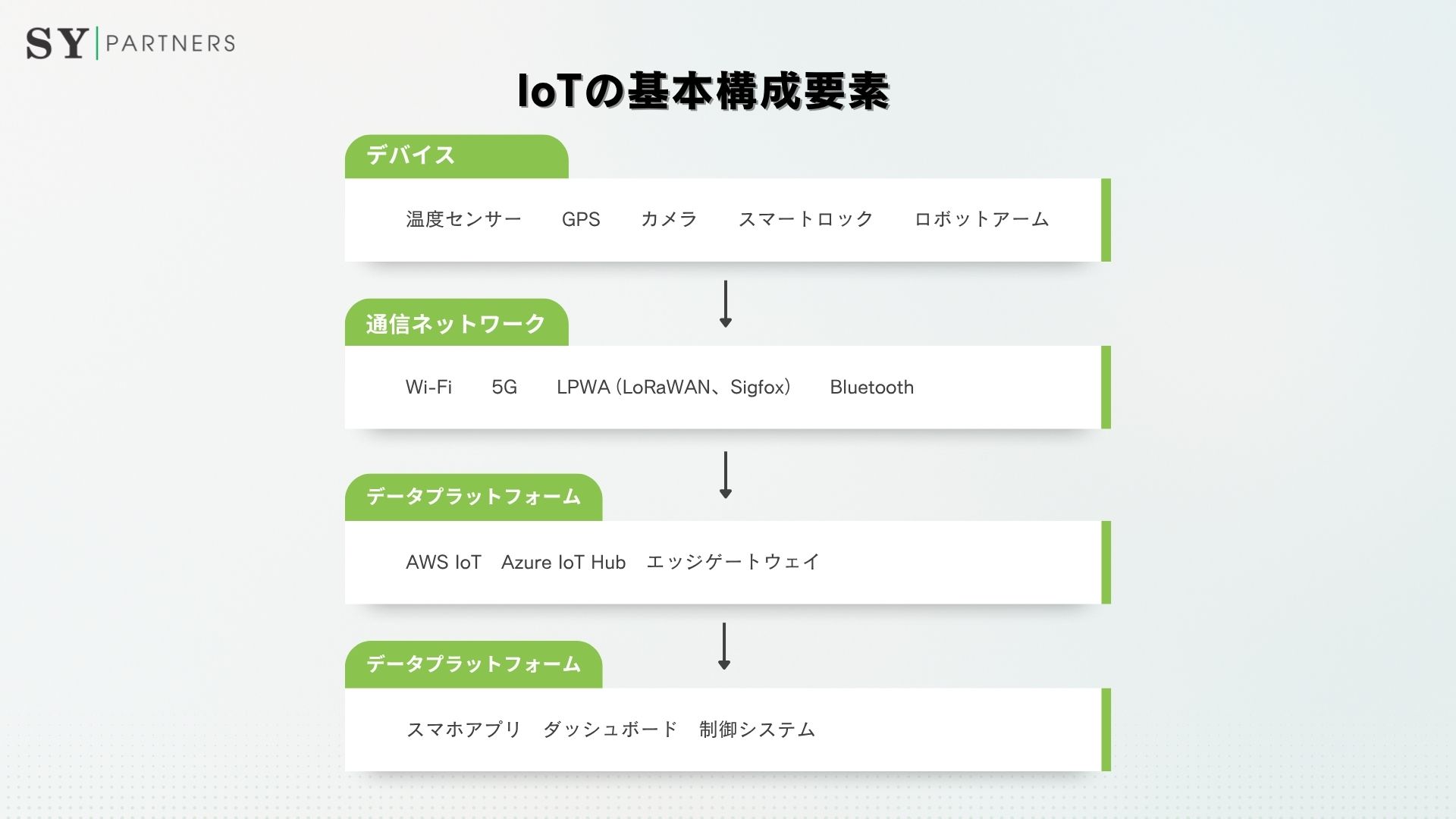

3. IoTの基本構成要素

IoTは複数の技術が統合されて初めて成り立ちます。それぞれの構成要素を整理すると以下の通りです。

要素 | 詳細 | 具体例 |

| デバイス(センサー/アクチュエータ) | 環境や対象物の状態を測定、または動作を実行する | 温度センサー、GPS、カメラ、スマートロック、ロボットアーム |

| 通信ネットワーク | デバイス同士やクラウド間でデータをやり取りする | Wi-Fi、5G、LPWA(LoRaWAN、Sigfox)、Bluetooth |

| データプラットフォーム(クラウド/エッジ) | データを蓄積・処理・分析し、価値ある情報へ変換する | AWS IoT、Azure IoT Hub、エッジゲートウェイ |

| アプリケーション層 | 分析結果をユーザーに提示し、意思決定や制御を可能にする | スマホアプリ、ダッシュボード、制御システム |

この4層を一つでも欠くと、IoTは「ただのデータ収集」にとどまり、実用的な価値を生み出せません。

4. IoT導入のメリット

IoTは効率化やコスト削減だけでなく、新しいビジネスモデルや顧客体験の向上など、企業の成長に直結する多くの利点をもたらします。

- 業務効率化・コスト削減:センサーやAIを活用することで、これまで人間が行っていた監視や判断の作業を自動化でき、24時間稼働する仕組みによって業務効率が大幅に向上し、結果として人件費やエネルギーコストの削減につながります。

- 新たな収益モデルの創出:IoTを活用すれば、単なる製品販売に依存せず、利用データに基づいたサブスクリプションや従量課金型サービスを展開でき、継続的かつ安定した収益源を生み出すことが可能になります。

- 顧客体験の向上:リアルタイムに収集されるデータを活かすことで、顧客ごとに最適化された利便性の高いサービスや安心感を提供でき、結果として顧客満足度を向上させ、ブランド全体の価値を強化することができます。

- データ駆動型の意思決定:従来のように経験や勘に頼るのではなく、IoTによって収集された定量的なデータに基づいて意思決定を行うことで、より合理的で再現性のある経営判断や業務改善を実現できます。

- 環境負荷軽減:スマートグリッドや農業分野におけるIoTの活用により、エネルギーの最適利用や資源の無駄削減が可能となり、コスト削減だけでなく持続可能な社会の実現にも貢献できます。

5. IoT導入のデメリットと課題

IoTは有効な技術ですが、導入にはコストやセキュリティなどの課題も伴い、事前の理解と対策が不可欠です。

- 高コスト:IoT導入にはセンサー設置やネットワーク構築、データ処理基盤の整備が必要であり、初期投資が高額になるだけでなく、通信料や保守費用などの継続的な運用コストも企業にとって大きな負担となります。

- セキュリティリスク:IoT機器は常時インターネットに接続される特性を持つため、不正アクセスやマルウェア感染、さらには大規模なDDoS攻撃の標的となるリスクが高く、セキュリティ対策を怠ると深刻な被害につながります。

- データ管理の難しさ:IoTからは膨大なセンサーデータが絶え間なく生成されるため、これを整理・分析する体制が整っていないと「データが溜まるだけで活用されない」状況に陥り、逆に運用負荷や管理コストを増大させる可能性があります。

- カスタマイズの複雑性:業界や企業ごとに異なる要件に対応するにはシステムの高度なカスタマイズが必要となり、導入プロセスが複雑化するだけでなく、その後の運用や保守の負担も大きくなる傾向があります。

- 組織的抵抗:IoT導入は現場従業員に「監視されている」という心理的な抵抗感を与える場合があり、さらにITスキル不足や教育不足が重なると、せっかくのシステムが十分に活用されないという課題が生じます。

6. IoTとAIの関係

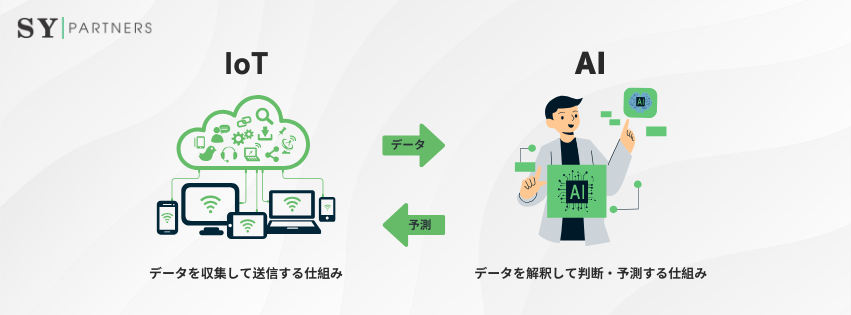

IoTは「データを収集して送信する仕組み」、AIは「データを解釈して判断・予測する仕組み」と捉えると、その関係性は非常に明確になります。

IoTだけでは「状態を把握する」にとどまりますが、AIと組み合わせることで「予測する・判断する・最適化する」といった高度な価値創出が可能になります。

6.1 IoT単体の限界

IoTデバイスはセンサーを通じて膨大なデータを収集しますが、そのままでは「温度が30℃です」「在庫が残り5個です」といった事実の羅列に過ぎません。これだけでは利用者がデータを見て判断しなければならず、効率化効果は限定的です。

6.2 IoT×AIのシナジー

AIを組み合わせることで、IoTは単なるデータ収集基盤から「意思決定支援基盤」へと進化します。

項目 | IoT単体 | IoT×AI |

| 機能 | データの検知・収集 | データの分析・予測・最適化 |

| 出力 | 状況の可視化 | 行動提案・自動制御 |

| 利用者の負担 | データを見て判断が必要 | 自動で意思決定を支援 |

| 例 | 温度センサーが室温30℃を通知 | AIが「30分後に室温が35℃に上昇」と予測し、エアコンを自動制御 |

このようにAIはIoTが集めたデータに「意味」と「未来予測」を与え、次の行動につなげます。

6.3 実用事例

- 製造業:IoTセンサーで設備の振動データを収集し、AIが異常兆候を検知して予防保守を実行

- 物流業:IoTでトラックの位置情報や荷物の状態を監視し、AIが渋滞予測や配送ルート最適化を実施

- 医療:ウェアラブルで患者の心拍や睡眠データを取得し、AIが健康リスクを予測して医師に通知

6.4 IoT×AIの未来的可能性

IoTとAIの融合は「スマートシティ」「自動運転」「精密医療」など、社会基盤の変革に直結します。単なる効率化ではなく、人間の判断を補完・強化する仕組み として進化していくのです。

IoTとAIは補完関係にあります。IoTが「モノからデータを引き出す手」となり、AIが「データを意味づけして活用する頭脳」となることで、はじめて本当の価値が生まれるのです。

IoTを導入する際には、データを収集するだけでなく、そのデータをどう分析し、どのように意思決定につなげるかを考えることが重要です。

7. IoTとビッグデータ・クラウドの関係

IoTは単独では「データ収集装置」に過ぎません。その価値を最大化するには、膨大なデータを効率的に蓄積・分析・活用する基盤が必要です。ここで重要になるのが ビッグデータ技術とクラウドコンピューティング です。

7.1 IoTとビッグデータの関係

IoTデバイスは毎秒膨大なデータを生成します。温度や湿度、振動、GPS位置情報などは、1台あたりでは小規模でも、数百台・数千台が同時に稼働すると「テラバイト級」のデータになります。

このような膨大なデータは、従来型のデータベースでは処理が困難です。そこでビッグデータ基盤(Hadoop、Sparkなど)を活用し、以下のような高度分析が可能になります。

- パターン分析:製造装置の稼働パターンから異常兆候を検出

- 予測分析:過去の気象・土壌データから収穫量を予測

- 行動分析:消費者の購買行動をトラッキングし、需要予測に活用

つまりIoTは「データ源」であり、ビッグデータは「価値に変換する仕組み」となります。

関連記事

最新のデータエンジニアリング市場動向:主要レポートの総合まとめ

データエンジニアリングとは?経営戦略に直結する基盤構築の全体像

7.2 IoTとクラウドの関係

IoTが生成するデータを処理・保存する場所として、多くの企業がクラウドを活用しています。クラウドを使うことで、オンプレミス環境に比べて以下の利点があります。

項目 | オンプレミス | クラウド |

| 初期コスト | サーバ購入などで高額 | 月額利用でスモールスタート可能 |

| 拡張性 | 機器増設に時間・費用が必要 | データ量に応じて柔軟にスケール |

| メンテナンス | 自社IT部門が対応 | クラウドベンダーが対応 |

| アクセス性 | 社内ネットワーク中心 | どこからでもアクセス可能 |

クラウドはIoTにおける「神経系」とも言え、データを迅速かつ柔軟に扱える土台を提供します。

関連記事

クラウドCMSとは?オンプレミスCMSとの違い・代表的なサービスを徹底解説

クラウドERPとは?種類・仕組み・オンプレERPとの違いを徹底解説

オンプレERPとは?仕組み・クラウドERPとの違い・適する企業を徹底解説

7.3 IoT × ビッグデータ × クラウドの実用例

- スマートシティ:交通センサーのデータをクラウドに集約し、ビッグデータ分析で渋滞緩和を実現

- ヘルスケア:ウェアラブル端末の健康データをクラウドに蓄積し、AIが異常兆候を検知

- 物流業:車両のGPSや温度センサーをリアルタイム集約し、配送効率を最適化

IoTはデータを生み出す起点であり、その後ろには ビッグデータ解析 と クラウド基盤 が不可欠です。

IoTだけでは「大量のデータを収集するシステム」にすぎませんが、クラウドに集約して分析し、ビジネスインテリジェンスとして活用することで初めてDXの推進力となります。

8. IoT導入の成功ポイント

IoTは「導入すれば自動的に成果が上がる」ものではありません。多額の投資やシステム連携の複雑性、セキュリティリスクといった課題が伴うため、事前の設計と段階的な実装戦略 が極めて重要です。ここではIoT導入を成功させるために押さえるべき主要なポイントを整理します。

8.1 目的とKPIの明確化

IoT導入の失敗は多くの場合、「データを集めること自体が目的化」してしまうことにあります。ビジネスインパクトを測定可能にするためには、導入目的とKPI(Key Performance Indicator) を事前に設定することが不可欠です。

項目 | 説明 | 具体例 |

| 目的設定 | IoT導入のゴールを明示する | 設備稼働率を改善する、顧客満足度を高める |

| KPI | 成果を測定する定量指標 | 「機械の稼働率+10%」「在庫ロス-30%」 |

| 成功条件 | KPIが改善されたかどうか | ROIが投資額を上回る状態 |

8.2 セキュリティ対策の徹底

IoT環境は「攻撃対象領域の拡大」を意味します。特にIoTデバイスはリソースが限られ、暗号化や認証機能が弱いケースが多いため、セキュリティを導入初期から取り入れる必要があります。

リスク | 具体的な脅威 | 推奨対策 |

| 不正アクセス | IoTカメラやゲートウェイが乗っ取られる | 強固な認証・TLS暗号化 |

| データ改ざん | センサー値が攻撃者により書き換えられる | データ署名・整合性検証 |

| ボットネット化 | IoT機器がDDoS攻撃の踏み台になる | 定期パッチ適用・脆弱性監視 |

8.3 段階的導入(スモールスタート)

IoTは全社一括導入ではなく、PoC(Proof of Concept:概念実証)から始める のが理想です。小規模な範囲で成果を確認し、効果を検証した上で全社展開するプロセスがリスク低減につながります。

- 初期段階:限定された工場ラインや店舗でPoC実施

- 拡張段階:成果をもとに機能や範囲を段階的に拡大

- 本格導入:全社規模へ展開し、業務標準に組み込む

このステップを踏むことで投資リスクを抑え、導入効果を最大化できます。

8.4 標準化と相互運用性の確保

IoT環境は、異なるベンダーのデバイスやプラットフォームが混在するため、インターオペラビリティ(相互運用性) が鍵となります。規格やデータ形式が統一されていないと、データのサイロ化や統合の失敗が発生します。

項目 | 推奨アプローチ |

| 通信規格 | MQTT, CoAP, HTTP/REST API を標準化 |

| データ形式 | JSON, XML, Protocol Buffers など統一 |

| プラットフォーム連携 | APIエコノミーを前提とした設計 |

| 標準化効果 | データ統合が容易になり、拡張性が確保される |

8.5 データ活用体制の整備

IoTは「データを収集すること」自体に価値があるのではなく、データを意思決定に転換すること に価値があります。そのためには分析体制の整備が不可欠です。

- 人材:データサイエンティスト、AIエンジニア、業務ドメインに詳しいアナリスト

- 基盤:クラウド型データレイク、リアルタイムダッシュボード

- プロセス:現場担当者がKPIを即座に確認できる仕組み

データが組織全体で「見える化」されることで、IoTは単なる監視システムではなく、経営判断を支える中核へと変わります。

9. IoTの代表的な活用事例

IoTの最大の魅力は「特定の業界に限定されない」ことです。製造業や医療、物流、小売、家庭や都市に至るまで、幅広い分野で導入が進んでいます。ここでは代表的な領域を取り上げ、それぞれでIoTがどのように課題解決を実現しているのかを掘り下げます。

9.1 製造業(スマートファクトリー)

製造現場では長年「設備の稼働率向上」や「突発的なダウンタイム削減」が大きな課題でした。IoTの導入により、生産ラインの状態をリアルタイムで可視化し、異常兆候を早期に検知する「予測保全」が可能になっています。

- 課題:設備の突発故障による計画外停止、コスト増大

- IoTの仕組み:機械に取り付けたセンサーが温度や振動を常時監視し、AIが異常パターンを解析

- 効果:計画的なメンテナンスが可能となり、ダウンタイムを削減、稼働率を向上

- 事例:GEやSiemensの「予知保全ソリューション」では、年間数千万単位のコスト削減を実現

9.2 ヘルスケア(ウェアラブルデバイス)

医療分野では「診察以外の時間に患者の状態を把握できない」ことが問題でした。IoTを活用したウェアラブルデバイスは、この課題を大きく改善します。

- 課題:病気の進行を見逃すリスク、慢性疾患患者の管理コスト増

- IoTの仕組み:スマートウォッチやバンドが心拍数・睡眠・血圧を常時計測し、データをクラウド送信

- 効果:医師や本人がアプリで状態を随時確認、早期発見と予防医療につながる

- 事例:Apple Watchによる心房細動検出や、高齢者の遠隔見守りサービスが普及

特に高齢化が進む社会では、在宅医療や遠隔診療の基盤としてIoTが不可欠になりつつあります。

9.3 小売業(スマートリテール)

小売業における主要課題は「在庫管理」と「顧客行動の可視化」です。IoTはこの分野でも大きな変革をもたらしています。

- 課題:欠品や在庫過剰による販売機会損失とコスト増

- IoTの仕組み:RFIDタグや棚センサーで在庫をリアルタイム検知し、POSと連動して自動発注

- 効果:在庫コストを最小化し、売上機会を最大化

- 事例:Amazon Goの無人店舗では、カメラやセンサーで顧客行動を追跡し、レジなし決済を実現

IoTは単なる効率化だけでなく、購買体験そのものを刷新する役割も果たしています。

9.4 物流・サプライチェーン

物流業界では「配送遅延」「在庫ロス」「品質保持」が大きなテーマです。IoTは輸送中の貨物を可視化し、サプライチェーン全体の透明性を高めます。

- トラックのGPSデータにより、配送ルートをリアルタイムで最適化

- 温度センサーで医薬品や食品の品質を維持し、異常があれば即時通知

- 倉庫内の在庫センサーで在庫レベルを常に更新し、自動発注と連動

このように「これまでブラックボックスだった流れ」を見える化することで、効率と信頼性を同時に向上させています。

9.5 スマートホーム

家庭におけるIoTの代表例がスマートホームです。快適性の向上にとどまらず、省エネや防犯の観点でも価値を持ちます。

- ユーザーの生活パターンを学習し、自動で照明や空調を調整

- スマートドアロックにより、外出先からも施錠確認が可能

- 防犯カメラやセンサーと連動し、異常を検知するとスマホに通知

高齢者の見守りやエネルギー効率改善といった社会的価値も高く、家庭のデジタル化を牽引しています。

IoTの活用事例は、製造、医療、小売、物流、家庭といった幅広い領域に広がっています。共通しているのは、「データをリアルタイムで収集し、可視化し、行動に直結させる」 ことです。

これにより従来は不可能だった効率化や新しい体験の創出が実現され、今後は農業やエネルギー、防災などにも展開が拡大していくでしょう。

おわりに

IoTとは、単なる「モノをネットにつなぐ」仕組みではなく、データを軸に新しい価値を創出する社会基盤 です。製造、医療、小売、住環境などあらゆる分野で活用が進み、今後もその重要性は高まっていくでしょう。

企業にとってはIoTは効率化の手段であると同時に、競争優位を築くための戦略的な武器です。個人にとっても、暮らしをより安全・快適にする基盤技術となります。IoTの理解と活用は、今後のDX時代を生き抜くために欠かせないスキルであると言えるでしょう。

EN

EN JP

JP KR

KR