CS(顧客満足度)を最大化する戦略とは?企業が実践すべき改善ポイントを徹底解説

企業が持続的に成長するためには、単なる「販売」よりも、顧客に高い価値と満足を提供することが不可欠です。その中心概念となるのが、CS(Customer Satisfaction/顧客満足度)です。

CSは、顧客が商品やサービスに対して抱く満足度を定量的に評価する指標であり、企業の信頼性やブランド価値を戦略的に測定・管理するうえで欠かせません。顧客の期待やニーズを正確に把握し、改善施策に反映することは、リピート率の向上や長期的な顧客ロイヤルティの強化に直結します。

本記事では、CSの基本概念から測定手法、さらに組織的に顧客満足度度を向上させるための実践的アプローチまで、専門的な視点を交えながらわかりやすく解説します。

1. CS(顧客満足度)とは?

CSとは「Customer Satisfaction」の略で、顧客が企業の提供する商品・サービス・サポートなどにどの程度満足しているかを示す指標です。単なる感情的な満足感ではなく、「顧客の期待値」と「実際の体験」とのギャップを定量的に捉える概念として用いられます。

たとえば、顧客が期待していたサービスレベルを上回る対応を受けた場合には「非常に満足」と評価され、逆に期待を下回る場合は不満として認識されます。このように、期待とのギャップを正確に把握することが、CS向上の第一歩となります。

企業はこのデータをもとに改善施策を講じることで、顧客体験を戦略的に高め、信頼性やブランド価値の向上につなげることが可能です。

2. CX(顧客体験)との違い

CSとCXは似た概念として語られることが多いですが、役割や捉え方には明確な違いがあります。

CXは顧客がブランドや企業と関わる「体験そのもの」を示すのに対し、CSはその体験を通じて得られる「満足度」を評価する指標です。

観点 | CX(Customer Experience/顧客体験) | CS(Customer Satisfaction/顧客満足度) |

| 定義 | 顧客がブランドや企業と関わるすべての体験 | その体験を通じて得られる満足度 |

| 対象範囲 | 購入前、購入中、購入後の一連のプロセス | 体験の結果としての評価 |

| 性質 | 定性的・感情的・プロセス重視 | 定量的・評価指標・成果重視 |

| 測定方法 | ヒアリング、行動データ分析、UX評価など | アンケート、NPS、CSスコアなど |

| 目的 | 顧客の体験を最適化し、ブランド価値を向上 | 体験の成果を評価し、改善施策の効果を把握 |

| 関係性 | CXを改善することでCSが向上する傾向にある | CXの成果を定量的に確認する指標 |

| 活用場面 | サービス設計、マーケティング戦略、UX改善 | PDCAサイクルでの改善効果測定、KPI管理 |

CXとCSの違いを整理することで、企業は体験を設計する段階と、満足度を測定する段階を明確に分けて戦略的に取り組むことができます。

理想的には、CXを最適化することでCSも自然に向上し、顧客との長期的な関係構築やブランド価値向上につながります。

3. CS(顧客満足度)を向上させる目的

顧客満足度(CS)を高める目的は、単に「顧客に喜んでもらうこと」ではありません。

企業がCS向上に取り組むことは、中長期的な企業価値の最大化を目指すための戦略的行動です。ここでは、CS向上が企業にもたらす主な目的を詳しく解説します。

3.1 顧客ロイヤルティの醸成

CSを向上させる最大の目的の一つは、顧客ロイヤルティ(忠誠心)の強化です。

満足度の高い顧客は、同じブランドやサービスを継続的に利用し、競合他社に流れる可能性が低くなります。さらに、彼らはポジティブな口コミやSNS投稿を通じてブランドを自然に広める「アンバサダー」のような存在になります。

また、ロイヤル顧客は価格競争に左右されにくく、企業に対して長期的な収益をもたらす貴重な存在です。CS向上は、単なるリピート率の増加だけでなく、ブランドへの信頼と共感を育てる基盤となります。

3.2 顧客離脱の防止とリテンションの強化

顧客が企業を離れる最大の理由は「不満の蓄積」です。

どんなに良い商品を提供しても、対応の遅れやサポートの不備があるだけで、顧客は容易に離脱してしまいます。CSを定期的に測定し改善を重ねることで、潜在的な不満を早期に発見し、離脱リスクを最小化できます。

特にサブスクリプション型やBtoBサービスでは、顧客維持(リテンション)が収益性を大きく左右するため、CSの改善は売上の安定化に直結します。

3.3 ブランド価値と企業信頼の向上

顧客満足度の高い企業は、市場において「信頼できるブランド」として認知されます。

CSを継続的に改善することで、ブランドイメージの向上や口コミ効果が生まれ、新規顧客の獲得にも好影響を与えます。近年では、投資家やパートナー企業もCSを企業の信頼性を測る指標として重視する傾向にあります。

さらに、CS向上はES(従業員満足)とも相関し、社内文化やモチベーションを高める好循環を生み出します。顧客からの「ありがとう」が社員の誇りや成長意欲につながり、結果的に企業全体の生産性向上を後押しします。

3.4 競争優位性の確立

商品や価格が飽和する現代市場では、「体験価値(エクスペリエンス)」こそが差別化の鍵です。

顧客満足を徹底的に追求する企業は、価格競争に巻き込まれにくく、独自のブランドポジションを確立できます。たとえば、同じ製品カテゴリでも、「対応が丁寧」「アフターケアが充実」「顧客の声を反映している」などの要素が選ばれる理由になります。

CSを高めることは、単なるサービス改善ではなく、競合他社には模倣できない競争優位の構築そのものと言えます。

3.5 中長期的な収益性の向上

顧客満足の向上は、短期的な売上アップだけでなく、LTV(顧客生涯価値)の最大化につながります。

満足度の高い顧客はリピート購入・アップセル・クロスセルなど、複数の接点で企業に利益をもたらします。これにより、広告費や営業コストを抑えつつ、持続的な収益成長を実現できます。

さらに、満足度の高い顧客データはマーケティングの精度を高め、CRMやAI分析と組み合わせることで、効率的かつ効果的な戦略立案が可能になります。

4. CS(顧客満足度)の調査方法

顧客満足度を高めるには、まず「現状を正確に把握すること」が不可欠です。

ここでは、CSを把握するための代表的な調査方法を紹介します。各手法を組み合わせることで、顧客の期待や不満、潜在的なニーズをより立体的に理解できます。

4.1 インターネット調査

WebサイトやECサイトのアクセスデータ、検索キーワード、クリック率などを分析することで、顧客の関心度や行動パターンを可視化できます。

GoogleアナリティクスやSearch Consoleなどのツールを使えば、どのような層がどんな目的で訪問しているか、またどのページで離脱しているかを把握できます。

この調査は手軽に始められる点がメリットです。まずはアクセス解析を通して「どんな顧客が自社に関心を持っているのか」を把握することから始めましょう。

4.2 アンケート調査

アンケート調査は、顧客の「事前期待」と「実際の体験」を定量的に把握できる手法です。

Webフォームやメールで簡単に回答できる形式にすることで、回答率を高められます。

効果的なアンケート設計のポイントは以下の4つです:

- 目的を明確にする(何を知りたいのかを最初に定義)

- 質問数を絞る(回答の負担を軽減)

- 答えにくい・誘導的な質問を避ける

- 匿名で回答できるようにする

たとえば、「今後もこの商品を利用したいと思いますか?」のような質問を設定すれば、再購入意向やロイヤルティの強さも測定できます。

4.3 ヒアリング調査(インタビュー)

ヒアリング調査は、アンケートでは得られない顧客の深層心理や本音を把握するのに最適です。

対面・電話・オンラインなど多様な形式で行えます。特にグループインタビュー(座談会形式)では、顧客同士の会話から隠れたニーズが見えることもあります。

企業にとって耳が痛い意見も出るかもしれませんが、こうした「リアルな声」に真摯に向き合うことで、サービス改善の方向性が明確になるでしょう。

また、ヒアリング結果をCRM(顧客関係管理システム)に蓄積し、顧客属性や行動履歴と紐付けて分析することで、改善策の精度を一段と高めることができます。

4.4 統計データ収集・市場分析

政府統計や業界レポートなどの公開データを活用する方法もあります。市場規模や支出傾向の変化を時系列で追うことで、顧客の価値観や購買動向の変化を把握できます。

たとえば、「高級志向からコスパ重視へ」などのトレンド変化をつかむことで、自社製品のポジショニングを見直す手がかりになります。

これらの客観データは、自社調査だけでは得られない「市場全体の期待値」を把握する上で非常に有効です。

5. CS(顧客満足度)の測定方法

調査によって得たデータを「数値化」することで、改善の優先順位を決めやすくなります。ここでは代表的な3つの測定指標を紹介します。

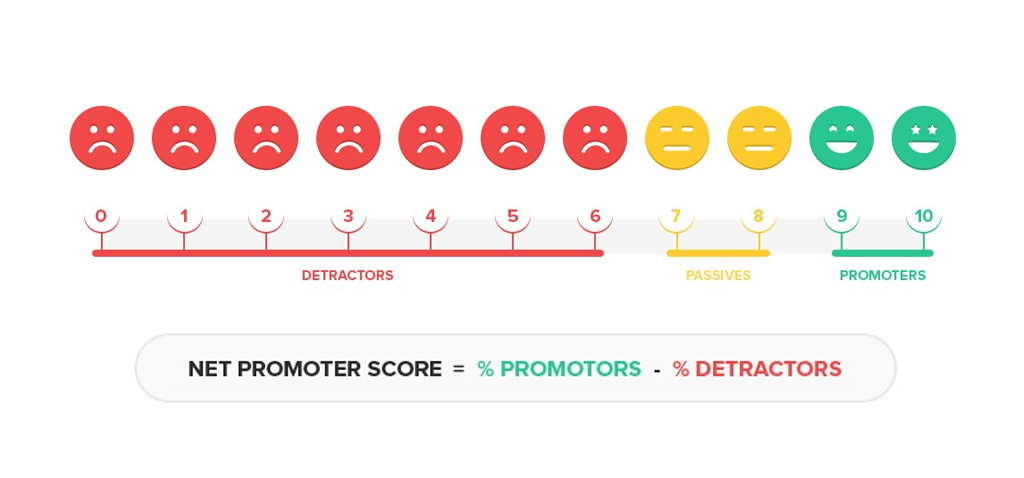

5.1 NPS(Net Promoter Score)

NPSは、顧客ロイヤルティを測定する代表的な指標です。

質問内容はシンプルで、「あなたはこの商品(またはサービス)を他の人にどれだけ勧めたいと思いますか?」という問いに対し、0〜10点で回答してもらいます。

- 推奨者(9〜10点)

- 中立者(7〜8点)

- 批判者(0〜6点)

次に、「推奨者の割合」から「批判者の割合」を引いた数値がNPSになります。

計算式:

NPS = 推奨者の割合 − 批判者の割合

NPSは単なる満足度ではなく、顧客がブランドに感じる“信頼”や“愛着”の強さを示すため、世界中の企業で活用されています。

※NPSは、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。

5.2 CSI(Customer Satisfaction Index)

CSIは、顧客の「期待」と「実際の体験」のギャップを定量化するための指標です。

主に以下の5項目を評価し、平均点を算出します。

- 顧客期待値

- 顧客不満度

- 顧客忠実度

- 知覚品質(顧客が感じた品質)

- 知覚価値(価格に対する満足度)

CSIを活用することで、どの項目が満足度に最も影響しているかを分析し、改善の方向性を明確にできます。

5.3 JCSI(日本版顧客満足度指数)

JCSIは、日本市場向けに開発された日本版CSIです。日本の顧客特性に合わせた6つの指標で構成されています。

- 顧客期待値

- 顧客不満度

- 顧客忠実度

- 知覚品質

- 知覚価値

- 推奨意向(他人に勧めたいか)

計算式:

JCSI = 購入後に顧客が感じた価値 − 購入前の期待値

日本企業では、このJCSIをもとに業界比較やブランド調査を行うケースが多く、CX・CS改善のKPIとしても活用されています。

CSの調査・測定は、実施して終わりではなく、分析→施策→検証→再測定というサイクルを継続することが重要です。

CRMやBIツールを活用してデータを一元管理し、顧客の声を迅速に反映できる仕組みを整えることで、持続的なCS・CX向上が実現できます。

6. CS(顧客満足度)を高める4つの方法

CS(顧客満足度)を向上させるためには、単に製品やサービスの質を高めるだけでなく、顧客との関係性を継続的に育てていくことが欠かせません。ここでは、企業が実践できる4つの具体的な施策を紹介します。これらを組み合わせて実行することで、顧客からの信頼を高め、長期的なロイヤリティを築くことができます。

6.1 既存顧客のカスタマーサクセスを強化する

まず最初に重要なのは、既存顧客へのカスタマーサクセスを強化することです。カスタマーサクセスとは、製品・サービス導入後の顧客を継続的に支援し、成功体験へと導く取り組みを指します。

導入後も「使いこなせているか」「成果を実感できているか」を定期的にフォローすることで、顧客の不安を軽減し、満足度を維持できます。

たとえば、FAQの充実や、利用データに基づく改善提案などを通じて、顧客の課題を先回りしてサポートすることが効果的です。こうした積極的なアプローチにより、「このサービスを選んで良かった」というポジティブな印象を醸成できます。

6.2 CRM(顧客関係管理ツール)を導入する

次に、顧客情報を効率的に管理し、的確なアプローチを行うためには、CRM(Customer Relationship Management)の導入が欠かせません。

CRMを活用することで、顧客の購入履歴・問い合わせ履歴・行動傾向を一元的に把握でき、部門を横断した情報共有が可能になります。

これにより、顧客ごとのニーズや関心を的確に把握し、最適なタイミングでフォローや提案が行えるようになります。結果として、顧客体験(CX)の質が高まり、満足度の向上につながるのです。

6.3 SFA(営業支援ツール)を導入して組織的な営業活動を最適化する

CRMとあわせて活用したいのが、SFA(Sales Force Automation)です。SFAは営業活動の進捗や顧客対応履歴を可視化し、組織全体で営業情報を共有できる仕組みを提供します。

個々の担当者の知識や感覚に依存しない営業体制を構築することで、顧客への対応品質を均一化し、ミスや抜け漏れを防ぐことができます。

また、SFAを通じて得たデータを分析することで、顧客が抱える課題やニーズをより深く理解し、次の提案や施策に反映することが可能になります。こうしたデータドリブンな営業活動が、結果的にCS向上を後押しします。

6.4 ES(従業員満足度)を高めてサービス品質を向上させる

最後に見逃せないのが、従業員満足度(ES)の向上です。従業員が安心して働ける環境や、努力が正当に評価される仕組みを整えることで、日々の業務へのモチベーションが高まり、より良い接客や対応が生まれます。

「ESなくしてCSなし」と言われるように、従業員の満足が顧客満足度に直結するのです。

たとえば、定期的なフィードバック面談やキャリア支援制度の導入など、従業員一人ひとりが成長を実感できる仕組みを整えることが大切です。社内文化として「顧客第一」を共有し、社員全員が一体となって顧客満足度を追求する企業体制を築きましょう。

おわりに

顧客満足度(CS)は、企業の売上やブランド力に直結する重要な経営指標です。単なるアンケートスコアではなく、顧客の体験全体を評価し、改善する視点が求められます。CSを組織文化として根付かせることで、従業員一人ひとりが顧客の期待を理解し、それを上回る価値提供につなげられます。

さらに、CRMやデータ分析を活用することで、顧客の声や行動を正確に把握し、改善施策に迅速に反映できます。こうした取り組みを通じて、企業は顧客体験を継続的に向上させ、信頼を獲得しながら持続的な成長を実現できます。

よくある質問

CS(顧客満足度)は、顧客が商品やサービスを体験した後に抱く「満足の度合い」を数値化した指標です。一方、CX(顧客体験)は、購入前の検討段階から購入後のフォローまで、顧客が接触する全てのタッチポイントで感じる体験そのものを指します。

言い換えると、CSはCXの結果として現れる「評価値」であり、CXを改善すれば自然にCSも向上するという関係があります。例えば、ウェブサイトの操作性や問い合わせ対応の質を高めると、CXが改善され、顧客はそのサービスに満足する傾向が強くなります。企業はCSをKPIとして測定しつつ、CXの質を改善するための施策を同時に検討する必要があります。

CSを定量的に把握するためには、代表的に以下の3つの指標が活用されます。

- NPS(Net Promoter Score)

顧客が自社の商品やサービスを他人に推奨する意向を数値化する指標です。顧客を「推奨者」「中立者」「批判者」に分類し、推奨者の割合から批判者の割合を引くことで算出されます。

NPSは、単に満足しているか否かだけでなく、顧客のロイヤリティやブランドへの愛着も可視化できるため、長期的なCS向上施策の判断材料になります。 - CSI(Customer Satisfaction Index)

購入前の期待値と購入後の体験価値の差を数値化する指標です。顧客の「期待」と「実際の体験」のギャップを分析することで、改善すべきポイントが明確になります。具体的には、期待通りの体験が提供できているか、価格や品質の評価にズレはないかを測定します。 - JCSI(日本版顧客満足度調査)

CSIを日本市場向けにカスタマイズした指標です。購買後の顧客が感じた価値から購入前の期待値を差し引き、知覚品質、知覚値、推奨意向なども合わせて評価します。国内市場に特化した指標なので、日本企業が自社のCS施策効果を測るうえで信頼性の高いデータを得られます。

CRMやSFAは必須ではありませんが、CS向上の精度と効率を飛躍的に高めます。小規模企業でも、導入規模を段階的に調整することで十分に効果が期待できます。

- CRM活用例:顧客の購買履歴や問い合わせ履歴を一元管理し、リピート購入やクロスセルのタイミングを最適化。顧客ごとにパーソナライズした提案が可能になります。

- SFA活用例:営業担当者ごとのアプローチのバラつきを減らし、組織全体で統一された対応を実現。データに基づく改善サイクルで、顧客満足度を科学的に向上させます。

小規模企業の場合は、まず顧客フォローや簡易アンケートの管理から始め、徐々にCRMやSFAの導入を拡張することで、コストを抑えながら効率的にCS向上を実現できます。

CS向上には、従業員満足度(ES)の影響が非常に大きいことが多くの研究で示されています。従業員が満足して働ける環境では、対応の質やコミュニケーションの質も自然と向上します。

具体的には、教育・研修制度の整備や、柔軟な勤務体系、適切な評価制度を導入することで、従業員のモチベーションとエンゲージメントが高まります。結果として、顧客対応の質が均一化され、期待以上のサービス提供が可能になります。逆に、ESが低い場合はCSも低下しやすく、クレームや離脱のリスクが増大します。

はい、可能です。規模が小さい企業は、まず既存顧客の声を直接ヒアリングすることから始めると効果的です。簡易アンケートやフォローアップメール、利用状況の定期確認など、少ないリソースでも実施可能な施策でも、顧客満足度は十分に改善できます。

さらに、得られたデータをもとに改善施策を行い、段階的にCRMやSFAを導入することで、リソースを抑えつつ効果を最大化することが可能です。重要なのは、顧客の声に基づく施策の継続的な実施です。

EN

EN JP

JP KR

KR