SFA(営業支援システム)とは?CRM/MAとの違い・活用方法・導入ポイントを徹底解説

営業活動のデジタル化が進む中、SFA(営業支援システム)は、多くの企業にとって不可欠なツールとなっています。従来の「個人の経験や勘に頼る営業」から脱却し、データに基づく戦略的な営業活動を可能にするSFAは、営業効率化や売上向上の中心的役割を担います。

本記事では、SFAの基本概念やCRM(顧客関係管理)との違い、主要機能、導入メリットについて体系的に解説します。SFAを単なるソフトウェアとしてではなく、営業プロセス全体を可視化・改善するための仕組みとして理解することが目的です。

さらに、実務で活用できる具体的なSFAの活用方法も紹介します。案件管理や顧客管理、行動管理といった機能を駆使することで、営業チーム全体の生産性向上やデータに基づく意思決定が可能になります。これにより、SFAは企業の営業改革を推進する戦略的ツールとして、その真価を発揮します。

1. SFAとは?

SFA(営業支援システム:Sales Force Automation)とは、「営業部門の業務を支援・自動化し、成果を最大化するための仕組み」です。

顧客情報、商談履歴、行動履歴、進捗データなどを一元的に管理・分析し、営業プロセス全体の可視化を可能にします。

これにより、営業担当の行動や成果をリアルタイムで把握でき、チーム全体でナレッジ共有が進みます。属人化が解消され、マネージャーは正確なデータに基づいて的確な判断と指示が行えるため、組織全体の営業力が強化されます。

SFAの導入は単に「管理のためのツール」ではなく、データドリブンな意思決定を支える営業DXの中核と言えるでしょう。

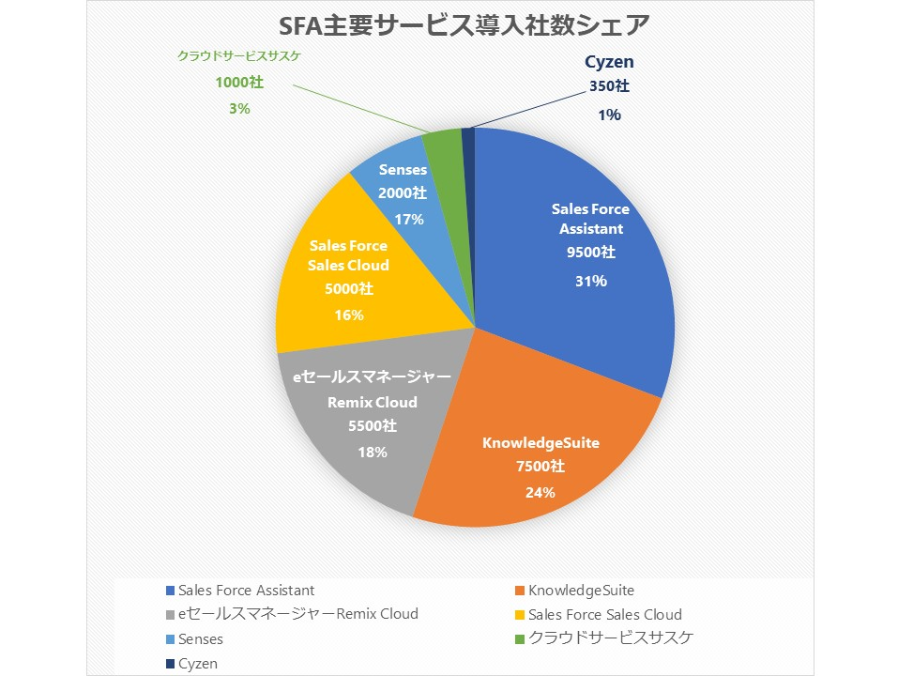

SFAツールのシェア率

グラフからは、SFAツール市場において「Sales Force Assistant」と「Knowledge Suite」の2製品が全体シェアの半数以上を占めていることが分かります。

「Sales Force Assistant」は、企業規模や業種を問わず対応できる汎用性の高さが特徴で、営業活動の標準化やデータ活用を支援する機能が評価され、多くの企業で導入が進んでいます。

一方「Knowledge Suite」は、ユーザー数が無制限で利用できるうえ、コストを抑えられる点が強みです。そのため、中堅・中小企業を中心に導入が広がっており、コストパフォーマンスを重視する企業に選ばれています。

2. SFAの主要機能

SFA(営業支援システム)は、営業活動を体系的に支援するための多機能プラットフォームです。その中核を成すのが、顧客管理機能・案件管理機能・行動管理機能の3つです。

これらはそれぞれ独立しながらも相互に連携し、営業プロセス全体の可視化と最適化を実現します。以下では、それぞれの機能を詳しく見ていきます。

2.1 顧客管理機能

顧客管理機能は、企業名や担当者名、役職、連絡先、取引履歴などの情報を一元的に管理する、SFAの基礎となる機能です。過去の商談内容やメール履歴、契約情報なども記録されるため、担当者が変更になってもスムーズに引き継ぎが行え、営業活動の連続性や顧客対応の質を維持できます。

また、顧客情報がリアルタイムで更新されるため、営業担当以外の部門(マーケティング、カスタマーサポートなど)ともデータを共有し、組織全体で顧客を理解・支援する体制を整えられます。

項目 | 内容 |

| 主な目的 | 顧客情報の可視化と共有 |

| 管理対象 | 顧客の基本情報、商談履歴、問い合わせ履歴 |

| 効果 | 属人化の防止、情報共有の迅速化、顧客対応品質の向上 |

この機能により、顧客との関係を継続的かつ効率的に維持し、営業チャンスを逃さない基盤を作ることができます。

2.2 案件管理機能

案件管理機能は、見込み顧客の発掘から成約までの一連の営業プロセスを可視化するための仕組みです。各案件の進捗状況や確度、担当者、見積金額、商談履歴などを時系列で管理することで、営業活動全体の流れを俯瞰でき、どの案件に注力すべきかや次のアクションが明確になります。

また、チーム内での情報共有が進むことで、失注要因の分析や次回アプローチの改善にも役立ちます。

項目 | 内容 |

| 主な目的 | 案件の進捗と見込み度を把握 |

| 管理対象 | 商談ステータス、顧客担当者、金額、見積書など |

| 効果 | 成約率向上、営業予測の精度向上、ナレッジ共有の促進 |

案件の見える化は、マネージャーがリソース配分や戦略を最適化する上でも欠かせない要素です。

2.3 行動管理機能

行動管理機能では、営業担当者の日々の活動をデータとして蓄積し、行動量と成果の関係を可視化します。具体的には、訪問件数や架電回数、メール送信数、アポイント取得率などを数値化し、設定したKPIと比較・分析することで、営業プロセスのどこにボトルネックがあるかを早期に発見できます。

これにより、マネージャーは定量的な根拠をもとに営業戦略を立てられ、個々の営業担当も自己改善を進めやすくなります。

項目 | 内容 |

| 主な目的 | 営業行動の可視化と改善 |

| 管理対象 | 架電数、訪問数、商談数、フォロー履歴など |

| 効果 | 行動効率の最適化、業績予測の精度向上、PDCAの高速化 |

行動管理は、数字を根拠にした“再現性のある営業モデル”を構築するための出発点でもあります。

これらの3機能が連携することで、SFAは単なる営業ツールにとどまらず、「営業活動の全体像を可視化し、継続的な改善を促す仕組み」として機能します。

顧客管理で関係を維持し、案件管理で成果を追跡し、行動管理で改善を回す──この三位一体の仕組みこそ、SFAの本質的な価値なのです。

3. SFA・CRM・MAの違い

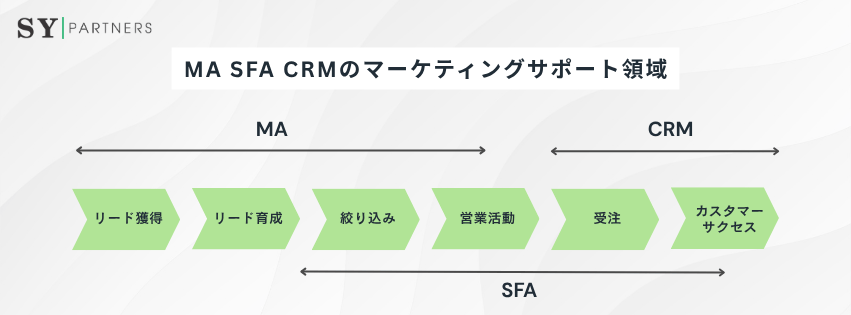

SFA、CRM、MAはいずれも顧客情報を活用して営業・マーケティング活動を効率化するツールですが、目的と活用フェーズが異なります。

以下の表で整理します。

比較項目 | SFA(営業支援システム) | CRM(顧客関係管理) | MA(Marketing Automation) |

| 主目的 | 営業プロセスの効率化と自動化 | 顧客関係の維持・最適化 | 見込み顧客の獲得と育成の自動化 |

| 対象部門 | 営業チーム | マーケティング・営業・サポートなど全社的 | 主にマーケティング部門 |

| 管理対象 | 商談・営業活動・行動履歴 | 顧客データ・購買履歴・問い合わせ履歴 | リード情報・メール配信・行動トラッキング |

| 活用タイミング | 案件発掘~成約まで | 成約後のフォローアップまで | 見込み顧客の獲得~案件化まで |

| 効果 | 営業成果の最大化 | 顧客ロイヤルティの向上 | リード育成による成約率の向上 |

| 代表的ツール | Salesforce Sales Cloud、eセールスマネージャー | Salesforce Service Cloud、Zoho CRM | HubSpot、Marketo、Pardot |

SFAは営業活動の「プロセス改善」に、CRMは「顧客との関係構築」に、MAは「見込み顧客の獲得と育成」にそれぞれ強みを持ちます。

これらを組み合わせることで、リード獲得(MA)→営業案件化(SFA)→顧客関係強化(CRM) という一連のサイクルを自動化・最適化することが可能になります。

4. SFA導入のメリット

SFA導入の最大の価値は、「データに基づく営業体制の構築」にあります。属人化した営業活動を可視化し、再現性のあるプロセスを作り出すことこそ、SFAの本質的な目的です。以下では、SFAが企業にもたらす効果を6つの観点から整理して解説します。

- 営業プロセスの見える化:SFAを導入すると、案件進捗や成果をリアルタイムで把握でき、チーム全体の状況を一目で理解できます。この可視化により、どの案件でどこに課題があるかを迅速に特定でき、改善策を的確に打つことが可能になります。

- 業務効率化と時間創出:さらに、情報をクラウド上で一元管理することで、報告や入力といった重複作業を大幅に削減できます。その結果、営業担当者は事務作業に追われることなく、より多くの時間を顧客対応に充てることができ、営業活動の効率が向上します。

- ナレッジ共有と組織強化:SFAに蓄積された成功事例やノウハウをチームで共有すれば、営業活動の標準化が進みます。新人も過去のデータを参照することで短期間で戦力化でき、組織全体の営業力が底上げされます。

- 顧客理解と提案力の向上:また、顧客データをもとに「誰に・何を・いつ」提案すべきかを判断できるため、より的確な課題解決型提案が可能になります。これにより、顧客との信頼関係が深まり、長期的な関係構築に寄与します。

- データに基づく経営判断:現場の情報をリアルタイムで集約できることは、経営層にとっても大きなメリットです。データに基づく意思決定が可能になり、売上予測やリスク把握が容易になるため、必要に応じた戦略修正を迅速に行えます。

- 顧客ロイヤルティとLTVの向上:顧客履歴の分析によって最適なフォロータイミングを把握できるため、顧客ロイヤルティの向上につながります。結果として、顧客生涯価値(LTV)の最大化が期待でき、持続的な収益増加を支えます。

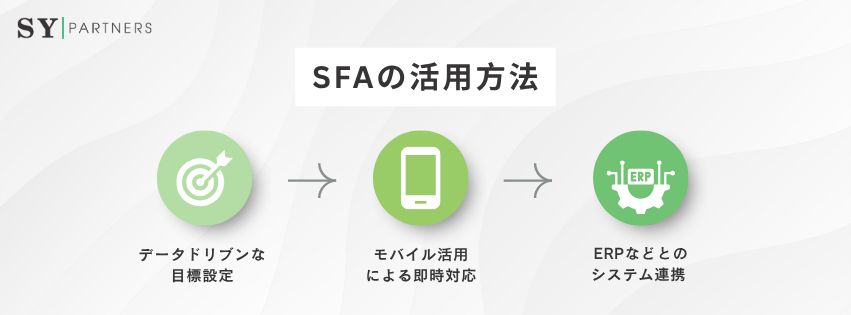

5. SFAの活用方法

営業活動を効率化し、成果を最大化するために、SFA(Sales Force Automation)の具体的な活用方法を紹介します。

5.1 データドリブンな目標設定

SFAで蓄積された活動データを分析することで、経験や勘ではなくデータに基づく正確なKPI設定が可能になります。

たとえば、成約率・訪問件数・リード獲得数などを根拠にした目標管理により、戦略的な営業運営が実現します。

5.2 モバイル活用による即時対応

クラウド型SFAであれば、営業担当者は外出先でもスマートフォンから最新の顧客データにアクセスできます。

これにより、訪問前に商談履歴を確認したり、顧客からの問い合わせに即座に対応したりと、機動力の高い営業活動を実現できます。

5.3 ERPなどとのシステム連携

SFAとERP(基幹業務システム)を連携させることで、営業データと売上・在庫・会計情報を統合できます。

これにより、受注予測や収益シミュレーションなどの高度なマネジメント分析が可能になり、全社的なDX推進にもつながります。

6. SFA導入時の注意点

SFAは強力なツールですが、導入すれば自動的に成果が上がるわけではありません。

運用設計を誤ると、「入力が面倒」「データが活用されない」といった逆効果を招くこともあります。

以下では、SFA導入で失敗しないための6つのポイントを整理します。

6.1 運用目的とKPIを明確化する

最初の落とし穴は、「導入が目的化してしまう」ことです。

SFAを入れる前に、何を改善したいのか(例:成約率向上、営業サイクル短縮など)を明確にし、具体的なKPIを設定する必要があります。

目的が不明確なまま導入すると、現場は「入力作業の増加」としか感じず、利用が定着しません。

6.2 現場目線のUI/UX設計

営業担当が日常的に使うツールである以上、UI/UXは極めて重要です。

入力項目が多すぎたり、操作が複雑だったりすると、利用率が著しく低下します。

モバイル端末でも快適に操作できる設計を心がけ、「最小限の操作で最大の成果」を得られるUI設計が理想です。

6.3 データ品質の維持

SFAの価値は、入力データの正確性に依存します。

誤った情報や未更新データが増えると、意思決定の精度が低下します。

データ整備ルール(入力期限・更新頻度・必須項目など)を定め、「信頼できるデータ基盤」を保つ運用体制が欠かせません。

6.4 部門間連携の強化

SFAは営業部門だけでなく、マーケティング・カスタマーサクセス・経営管理と連動することで真価を発揮します。

特に、CRMやMA(マーケティングオートメーション)とのデータ連携は、顧客理解の精度を大幅に高めます。

「SFA単独運用」ではなく、「全社での情報連携」を意識した導入が成功の鍵です。

6.5 現場教育と定着支援

導入初期に教育を怠ると、SFAは「使われないシステム」になります。

導入後の研修やマニュアル整備だけでなく、管理職が積極的に活用をリードする文化づくりが求められます。

定着には「入力したら成果が上がる」という成功体験を現場に感じさせることが重要です。

6.6 継続的な改善とツール選定

SFAは導入して終わりではなく、運用を通じて改善していくシステムです。

業務フローや営業戦略の変化に応じて、項目やダッシュボードを柔軟に見直す仕組みを整える必要があります。

また、ツール選定では「機能数」よりも自社の業務特性との親和性を重視すべきです。

代表的なツールとして、Salesforce、HubSpot、eセールスマネージャー、kintoneなどがあります。

7. まとめ

SFAは、営業活動の「見える化」「効率化」「標準化」を実現し、組織全体の生産性を向上させる中核システムです。

CRMやERPと連携することで、単なる営業支援を超えた全社的な顧客戦略の基盤として機能します。

データドリブンな経営が求められる現代において、SFAはもはや選択肢ではなく「営業変革の出発点」といえるでしょう。

SFAを導入することで、まず「営業活動の属人化」が大きく改善されます。従来は各営業担当が個別にExcelやメールで案件を管理していたため、情報共有や進捗把握が困難でした。しかしSFAでは、顧客情報・商談履歴・活動履歴をリアルタイムで一元管理できるため、チーム全体で同じ情報をもとに行動できるようになります。

また、データの可視化により「どの活動が成果に直結しているか」を分析できるようになり、成功パターンの標準化が進みます。結果として、再現性のある営業モデルが構築され、個人依存ではなく組織としての営業力強化が実現します。さらに、マネージャーはリアルタイムデータを活用して正確な予測・指示を行えるため、マネジメントの精度も大幅に向上します。

SFA単体でも営業プロセスの可視化・効率化が可能ですが、CRMやMA(Marketing Automation)と連携することで、より高度な営業DXが実現します。

具体的には、MAが生成したリード情報(行動履歴・スコアリングなど)をSFAに自動連携させることで、営業担当は「確度の高い見込み顧客」から優先的にアプローチできます。さらに、成約後の顧客データをCRMに引き継ぐことで、サポート・アップセル・リピート提案までを一貫管理できます。

このように、MA → SFA → CRMという連動サイクルを構築することで、見込み顧客の獲得から顧客維持までをデータでつなぐ「フルファネル型の営業・マーケティング体制」が実現します。単発の効率化にとどまらず、顧客体験全体の最適化につながる点が最大のメリットです。

SFA導入の成功を左右するのは、ツールそのものよりも「運用設計」と「定着プロセス」です。まず重要なのは、経営層と現場の双方が共有できる導入目的とKPIの明確化です。

「入力が目的」ではなく、「入力データが成果改善につながる」という理解を全員が持つ必要があります。

次に、UI/UX設計と運用ルールの最適化です。現場の使いやすさを無視した設計は定着率を下げます。営業担当がスマートフォンで簡単に入力できる設計や、自動連携(メール・名刺・ERP等)による入力負荷の軽減が効果的です。

さらに、導入初期の教育とサポート体制も不可欠です。単なる操作研修にとどまらず、データ分析を活用した意思決定の重要性を伝え、「SFAを使うことで売上が上がる」成功体験を早期に創出することが、定着の鍵となります。

SFAは現場向けツールとしてだけでなく、経営判断を支える「営業インテリジェンス基盤」としても機能します。そのためには、データを単に蓄積するだけでなく、「経営指標(KPI・KGI)と直接連動させる仕組み」が不可欠です。

たとえば、商談確度・成約率・営業活動量などのSFAデータをBIツールやERPと連携させることで、売上予測やリソース配分を定量的にシミュレーションできます。これにより、経営層はリアルタイムにリスクと機会を把握し、戦略的な意思決定が可能になります。

さらに、データガバナンス体制の確立も重要です。入力ルール・更新頻度・権限管理を明確に定めることで、データ品質と信頼性を維持できます。こうした体制を整えることで、SFAは単なる営業ツールを超え、企業全体の経営基盤を支える「データドリブン経営の中核」として機能するようになります。

EN

EN JP

JP KR

KR