継続的テストとは?利点・注意点とA/Bテストとの違いを整理

ソフトウェア開発では、変更の頻度が上がるほど「品質を後からまとめて確認する」やり方が限界を迎えやすくなります。実装が進んでから不具合が集中すると、原因の切り分けが難しくなり、修正範囲も広がり、結果としてリリース遅延や手戻りコストの増大につながります。品質が“結果として評価されるもの”になっている限り、スピードと安定性の両立は難しくなります。

継続的テスト(Continuous Testing)は、テストを最終工程に押し込むのではなく、開発の流れの中に組み込み、変更のたびに検証とフィードバックを回すためのアプローチです。単体・統合・回帰などを自動化中心で回し、CI/CDと連携して「壊れていないか」を常に確認できる状態を作ります。これにより、バグの早期検知だけでなく、仕様の誤解や設計上の欠陥にも早く気づきやすくなります。

継続的テストは「テストを増やすこと」ではなく、「品質リスクを早く見える化し、判断を遅らせない仕組み」を整えることに本質があります。実務で価値を出すためには、利点だけでなく、実行時間・保守負荷・フレーク対策・自動化の限界などの注意点も押さえたうえで、適用領域に優先順位を付けて運用する視点が重要になります。

1. 継続的テストとは

継続的テスト(Continuous Testing)とは、ソフトウェア開発の全工程においてテストを継続的に実行し、品質リスクを早期に検知・共有するためのアプローチです。変更のたびにテストを行い、即時にフィードバックを得る点に本質があります。

この考え方では、テストはリリース前の最終確認ではなく、設計や実装と並行して行われる日常的な活動として扱われます。品質を後から作り込むのではなく、開発の流れの中で常に検証し続けることで、仕様の誤解や設計上の欠陥にも早期に気付きやすくなります。

観点 | 内容 |

実行タイミング | コード変更やビルド、マージなどのイベントを契機にテストを実行 |

自動化前提 | 単体・統合・回帰テストを中心に自動化を前提として設計 |

フィードバック | テスト結果を即時に開発者へ共有し、判断を遅らせない |

品質可視化 | 品質リスクや不安定な領域を継続的に把握可能 |

CI/CD連携 | CI/CDパイプラインと自然に統合できる |

手戻り抑制 | 後工程での大規模な修正や調査を減らす |

継続的改善 | 結果を基にテスト内容や基準を更新 |

属人性低減 | 品質判断を個人の経験に依存しにくくする |

継続的テストは、品質保証を単一の工程として切り出すのではなく、開発活動そのものに組み込むための仕組みです。テスト結果が常に共有されることで、チーム全体が品質状況を共通認識として持ちやすくなり、判断の根拠も明確になります。

また、スピードを維持したまま品質を管理できる点も大きな特徴です。開発を止めずにリスクを把握し続ける体制を整えることが、継続的テストの実務的な価値であり、安定したリリースを支える基盤となります。

2. なぜ「継続的」なのか?

従来のテストは、実装が一通り完了した後にまとめて行われることが多く、不具合の発見が後工程に集中しがちでした。この場合、問題の原因が分かりにくく、修正範囲も広がりやすいため、手戻りコストやリリース遅延のリスクが高まります。テストを最終確認として位置付ける限り、品質は結果としてしか評価できません。

継続的テストでは、変更のたびにテストを実行し、品質リスクを早期に可視化します。不具合の発生点と修正判断の距離が縮まることで、対応は迅速かつ的確になります。これは単なる早期バグ検出ではなく、設計や仕様の前提を継続的に検証するプロセスでもあり、品質と開発スピードを両立させる基盤となります。

3. 継続的テストとA/Bテストとの違い

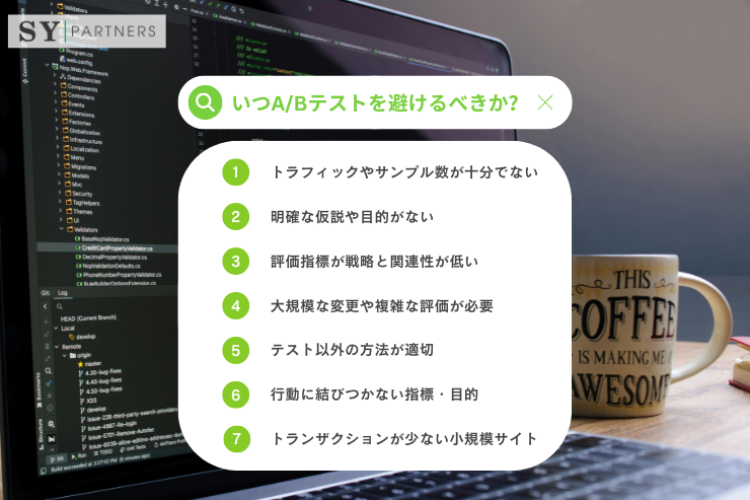

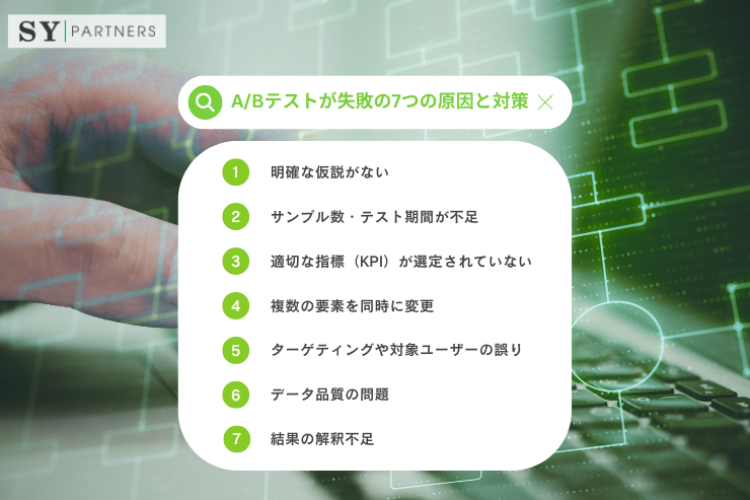

継続的テストとA/Bテストはいずれも検証を目的としますが、役割は明確に異なります。継続的テストは、変更が品質に与える影響を継続的に確認し、欠陥やリスクを早期に検出するための品質保証プロセスです。一方、A/Bテストは、複数案を比較し、どちらがより望ましい成果につながるかを判断するための実験的手法です。

そのため、両者は対立するものではなく、適用されるフェーズや意思決定の性質が異なります。継続的テストは「壊れていないか」を確認するための基盤であり、A/Bテストは「どちらがより良いか」を見極めるための判断材料として機能します。

項目 | 継続的テスト | A/Bテスト |

主な目的 | 品質リスク・欠陥の早期検出 | 成果の最大化・最適解の選択 |

着眼点 | 正しく動作しているか | どちらがより効果的か |

実行タイミング | 開発〜運用まで継続的 | 目的設定後の一定期間 |

対象範囲 | ソフトウェア全体・内部ロジック | 特定UI・文言・機能差分 |

実行頻度 | 変更のたびに高頻度 | 仮説単位で限定的 |

実行方法 | 自動テスト中心 | 実ユーザーによる比較 |

成果物 | 合否・品質状態の把握 | 数値差分・優劣判断 |

意思決定の性質 | 技術的な正当性確認 | ビジネス・UX判断支援 |

両者を混同すると、「動かないものを比較する」「品質未確認の状態で最適化を行う」といった問題が生じやすくなります。継続的テストで品質の前提を固めたうえで、A/Bテストによって体験や成果を磨き込む。この役割分担を明確にすることが、安定した改善サイクルを支えるポイントとなります。

4. 継続的テストがもたらす利点

継続的テスト(Continuous Testing)は、単にテストを自動化する取り組みではありません。開発プロセスに「常に検証が走る状態」を組み込み、品質のブレを小さくしながら改善を前に進めるための基盤です。とくに変更頻度が高いプロダクトでは、テストが弱いと「触るのが怖い領域」が増え、速度と品質が同時に落ちます。

ここでは、継続的テストが実務でどのような価値を生むのかを、品質・リリース・開発体験・組織運用の観点から整理します。

4.1 品質劣化の早期検知

継続的にテストを実行することで、仕様変更や機能追加による不具合を早い段階で検知できます。問題が小さいうちに見つかれば、修正範囲が限定され、原因も追いやすくなるため、調査と修正のコストが膨らみにくくなります。結果として、開発の終盤やリリース直前に障害が集中する状態を避けやすくなります。

早期検知の価値は、単にバグを減らすことにとどまりません。「どの変更で壊れたか」が分かる状態を作れるため、修正の再現性が上がり、同種の不具合が繰り返されにくくなります。継続的テストは、品質の「劣化」を遅らせるのではなく、劣化を早く見える化する仕組みとして機能します。

4.2 リリースの安定性向上

テストが開発プロセスに組み込まれていると、リリース前の品質状態を継続的に把握できます。これにより、「リリース直前にまとめて確認する」運用から、「常に合格状態を保ちながら進む」運用へ移行でき、公開時点の不確実性を下げられます。結果として、想定外の不具合を含んだままリリースしてしまうリスクが減ります。

また、テスト結果が継続的に蓄積されると、リリース判断が属人的な感覚ではなく、根拠のある判断に変わります。品質の状態が可視化されているほど、リリース可否の議論が短くなり、緊急対応に追われる頻度も下がります。安定したリリースは、開発チームだけでなく事業側の計画にも効きます。

4.3 開発スピードの維持

一見するとテストは開発を遅くする要素に見えますが、実務では手戻りと調査時間を削る効果が大きいです。問題が小さいうちに検知できるため、後から複雑に絡んだ状態で原因を追う必要が減り、結果として開発の流れが止まりにくくなります。テストがない状態での「最後にまとめて直す」は、スケジュールを読みにくくする典型要因です。

さらに、継続的テストがあると、変更を入れる側の心理的負担が下がり、改善が滞りにくくなります。毎回“壊したかも”を気にして慎重になりすぎると速度は落ちますが、テストが安全網になることで変更を小さく速く回しやすくなります。速度の“平均値”ではなく「安定性」が上がるのがポイントです。

4.4 変更に強い設計の促進

継続的テストを前提にすると、テストしやすい構造、つまり責務分離や依存の整理を意識した設計が求められます。テストが書けない構造は、多くの場合「境界が曖昧」「副作用が強い」「依存が密結合」といった問題を抱えています。継続的テストは、そうした構造的課題を早い段階で表に出します。

この積み重ねにより、コードの可読性や保守性が向上し、変更の影響範囲を予測しやすい基盤が整います。結果として、機能追加や仕様変更が入っても破綻しにくく、改善の速度が落ちにくくなります。継続的テストは、品質チェックだけでなく“設計の健全性”を保つ圧力として働きます。

4.5 チーム内の共通理解の形成

テストケースは、仕様や期待される挙動を具体化した「実行可能なドキュメント」として機能します。文章の仕様書は解釈が揺れやすい一方、テストは「この入力ならこの出力」という形で期待値を明確に示します。継続的に更新されるテストがあるほど、仕様の共通理解が保ちやすくなります。

また、テストが整備されていると、レビューや調整の会話が「テストが示す期待値」を中心に回るため、議論が早くなります。認識ズレが早期に発見され、仕様変更の影響も追いやすくなるため、コミュニケーションコストが下がりやすいです。結果として、チームが大きくなっても品質と速度を保ちやすくなります。

4.6 運用フェーズでの安心感

リリース後もテストが自動で実行される環境があると、修正や改善の心理的負担が軽減されます。運用が長いプロダクトほど「触ると壊れそうな領域」が増えがちですが、継続的テストはその不安を具体的に減らします。安全網があることで、改善を先送りにする理由が減り、技術的負債の固定化を防ぎやすくなります。

さらに、障害対応の場面でも、テストがあると修正の影響を短時間で確認しやすくなります。緊急対応ほど“再発”が怖いですが、回帰が即座に検知できると、復旧判断が安定します。継続的テストは、運用における「安心して直せる状態」を作る重要な土台です。

4.7 ユーザー体験の安定

不具合の混入が抑えられることで、ユーザーが遭遇するトラブルが減り、体験のばらつきが小さくなります。特に、決済・認証・検索など主要導線の不具合は、短期的な売上だけでなく信頼も損ないます。継続的テストは、こうした重要機能の品質を一定水準に保つ役割を担います。

体験が安定すると、ユーザーは安心して継続利用しやすくなり、長期的な満足度につながります。障害の少なさは“目立たない価値”ですが、積み上がるほどブランド評価に効きます。継続的テストは、開発内部の取り組みでありながら、最終的にはユーザー価値の安定に直結します。

継続的テストは、単なる品質チェックの手段ではなく、開発・リリース・運用全体を安定させるための基盤です。短期の効率だけでなく、長期的なプロダクト価値を支える仕組みとして位置づけることが重要です。

5. 継続的テストを導入・運用する際の注意点

継続的テストは導入すれば自動的に成果が出るものではなく、設計と運用のやり方で効果が大きく変わります。テストが増えるほど安心に見えますが、実際には保守負荷や実行時間、信頼性といった別の問題が顕在化しやすくなります。

ここでは、継続的テストを「価値が出る形」で回し続けるために、導入・運用でつまずきやすいポイントを整理します。

5.1 テストの量と質のバランス

継続的テストでは「数を増やせば安心」という発想に陥りがちですが、目的が不明確なテストが増えるほど、保守負荷が増大します。テストが多いのに価値が低い状態になると、修正のたびに大量の更新が必要になり、逆に改善速度が落ちます。重要なのは、カバレッジの見た目ではなく「壊れたら困る領域を守れているか」です。

実務では、影響範囲が大きい機能、障害が致命的になりやすい処理を優先し、価値の高いテストに集中する設計が必要です。テストは資産ですが、資産である以上メンテナンスが発生します。増やす前に「なぜ必要か」を言語化すると、質が保ちやすくなります。

5.2 テストの実行時間が開発を阻害しない設計

テスト実行が遅いと、フィードバックが遅れ、開発フロー全体が停滞します。特にCIが詰まると、待ち時間が積み上がり、検証回数が減り、結果的に品質にも影響します。継続的テストは「速いフィードバック」が価値なので、遅い状態は本末転倒になりやすいです。

対策として、ユニットテストと統合テストを段階的に使い分け、実行タイミングを整理します。たとえばPRではユニット中心、夜間に広い回帰、リリース前にE2E、のように層を分ける設計が現実的です。速度を守る設計は、継続運用の前提になります。

5.3 テストのメンテナンス負荷

仕様変更やUI調整でテストが頻繁に壊れる状態は、チームの疲弊を招きます。壊れやすいテストが増えると、失敗の原因が「バグ」なのか「テストの脆さ」なのか判別しにくくなり、テスト全体の信頼が落ちます。結果として、テストが“守り”ではなく“負債”になってしまいます。

メンテ負荷を抑えるには、実装詳細に依存しないテスト設計が重要です。UIは見た目ではなく重要導線に絞る、APIは契約を中心に検証する、といった粒度調整が効果的です。変更に耐えるテストは、設計思想として作り込む必要があります。

5.4 フレークテストへの対処

実行ごとに成功・失敗が揺れるフレークテストは、チームの信頼を最も早く壊します。フレークが増えると、失敗を真面目に扱わなくなり、結果として本当の障害を見逃しやすくなります。継続的テストが形骸化する典型パターンなので、早期に潰すことが重要です。

原因は、非同期処理、タイミング依存、外部サービス依存、環境差などに集中します。対処としては、待ち条件の見直し、依存のモック化、リトライ設計の適用、テスト環境の安定化が現実的です。「安定して判断できる」状態を守ることが、継続運用の土台になります。

5.5 自動化ありきにならない判断

すべてを自動化することが最適とは限りません。探索的テストや体験品質の確認など、人の判断が価値を持つ領域があります。自動化できるから自動化するのではなく、「自動化した方が再現性と速度が上がる領域」を優先するのが合理的です。

実務では、自動化と手動テストの役割分担を明確にします。たとえば、回帰は自動、探索は手動、重要導線のE2Eは自動、微細なUIは目視、といった整理が有効です。自動化は目的ではなく、品質を安定させるための手段です。

5.6 テスト結果の共有と活用

テストが失敗しても、原因や影響が共有されなければ改善につながりません。失敗の通知がただ流れるだけだと、担当者以外は状況を理解できず、再発防止の学びが蓄積されません。継続的テストはチーム資産なので、結果の扱い方まで運用設計に含める必要があります。

対策としては、失敗時の一次切り分け、優先度の判断、対応フローを定義し、結果を次のアクションへ結びつけます。共有は“情報の伝達”ではなく“意思決定の短縮”が目的です。仕組み化できるほど、運用コストが下がります。

5.7 導入目的の形骸化に注意

継続的テストが「回っていること」自体が目的になると、本来の品質向上という意義が薄れます。テストが増え続ける一方で、守るべき価値や重要導線が曖昧なままだと、テストは単なる儀式になります。形骸化が進むと、テストが開発の足かせになり、改善の速度が落ちます。

定期的に「なぜこのテストが必要か」「プロダクト価値に効いているか」を見直し、不要なものは整理します。継続的テストは万能ではなく、設計と運用で効果が変わる仕組みです。目的を更新し続ける姿勢が、長期的な品質向上につながります。

継続的テストは万能な解決策ではなく、設計と運用次第で効果が大きく変わります。注意点を理解したうえで、開発体制やプロダクト特性に合わせて調整し続けることが、継続的な品質向上につながります。

6. 継続的テストが適用される主な領域

継続的テストは「テストの種類」だけでなく、「どこで壊れると痛いか」という観点で適用領域を選ぶのがポイントです。すべてを一律に自動化すると、実行時間や保守負荷が膨らみ、かえって運用が苦しくなります。重要なのは、影響が大きく、見落としやすい領域から優先順位を付けることです。

ここでは、継続的テストが実務で適用されやすい領域を6つに整理し、どのような価値が出るかを説明します。

6.1 ユニットテスト(ロジック単位の検証)

ユニットテストは、ビジネスロジックや計算処理など最小単位の品質を守る基盤です。実装直後から自動で走らせることで、意図しない挙動の混入を早期に検知でき、修正コストを最小限に抑えられます。テストの粒度が小さいほど原因が特定しやすく、改善速度が落ちにくいです。

また、ユニットテストが厚いと、リファクタリングや仕様変更の心理的負担が減ります。構造を綺麗に保ちながら改善を積み上げやすくなるため、継続的テストの入口として最も効果が出やすい領域です。

6.2 API・サービス間連携の検証

外部APIや内部サービス連携は、依存先の変更や仕様差分の影響を受けやすい領域です。継続的にテストを回すことで、レスポンス形式の差異、エラー処理の破綻、タイムアウトやリトライの問題を素早く把握できます。障害が起きてから気づくのではなく、変化の時点で検知できる状態が重要です。

実務では、契約(Contract)を中心に検証し、連携の前提が崩れていないかを常に確認します。サービスが増えるほど連鎖障害のリスクが上がるため、連携テストは継続的テストの価値が出やすい領域になります。

6.3 データ処理・バッチ処理の確認

定期実行のバッチやデータ変換は、表面化しにくい不具合を抱えやすい領域です。処理漏れやデータ不整合は発見が遅れがちで、気づいた時には影響範囲が大きいケースもあります。継続的テストを組み込むことで、事前に異常を検知し、運用トラブルを未然に防ぎやすくなります。

特に、データ処理は入力データの変化に弱いことが多いため、テストデータ設計と合わせて継続運用するのが効果的です。品質を守るだけでなく、運用監視と組み合わせて“異常を早く見つける仕組み”として機能します。

6.4 フロントエンドの表示・挙動検証

UIコンポーネントや画面遷移のテストは、回帰バグを抑えるのに有効です。デザイン変更や機能追加のたびに自動で検証が走ると、見た目や操作性の破綻に早く気づけます。ただし、UIは壊れやすい領域でもあるため、全画面を網羅するより「重要導線に絞る」設計が現実的です。

実務では、コンポーネント単位のテストと、重要導線のE2Eを組み合わせる構成が安定します。UIの変化に引きずられずに価値の高い部分だけ守ることで、継続運用のコストと効果のバランスが取りやすくなります。

6.5 権限・認証まわりのチェック

ログイン、権限分岐、ロール制御は仕様が複雑になりやすく、影響範囲も広い領域です。ここは一度壊れると、セキュリティ事故や重大な利用障害に繋がるため、継続的テストで守る価値が大きいです。想定外のアクセスが通っていないか、逆に正しいユーザーが弾かれていないかを継続的に検証します。

また、認証は外部連携や設定変更の影響を受けやすいのも特徴です。継続的テストを組み込むことで、仕様変更や設定変更が入ったタイミングで異常を検知でき、重大障害の芽を早い段階で摘みやすくなります。

6.6 リリース前後の回帰テスト

回帰テストは「既存機能が壊れていないか」を確認するもので、継続的テストと最も相性が良い領域です。リリースごとに自動で検証が走ることで、変更を安心して積み重ねられる状態を作れます。回帰が弱いと、機能追加のたびに不安が増え、開発速度が落ちやすくなります。

実務では、回帰テストをすべてE2Eで抱えず、ユニット・統合・E2Eを層として設計し、速度と信頼性を両立させます。重要なのは、壊れたときにすぐ原因へ辿れる構成にすることで、継続運用の価値が安定します。

継続的テストは特定の工程だけでなく、開発から運用に至る複数の場面に適用できます。重要なのは、影響が大きく見落としやすい領域を見極め、優先度を付けて組み込むことです。そうすることで、テストは単なる確認作業ではなく、開発全体を支える仕組みとして機能します。

おわりに

継続的テストがもたらす一番の価値は、バグを減らすことよりも、「どの変更で壊れたか」を早い段階で特定できる状態を維持することにあります。原因と結果の距離が短いほど修正は速くなり、手戻りや調査が膨らみにくくなります。結果として、品質と開発スピードを“同時に安定させる”方向に進めやすくなります。

一方で、継続的テストは増やすほど良いという性質ではありません。目的が曖昧なテストの増殖、遅いCI、壊れやすいUIテスト、フレークの放置は、運用の信頼を早く損ないます。重要なのは、壊れると痛い領域から優先順位を付け、実行タイミングを層で分け、変更に耐えるテスト設計と運用ルールを揃えることです。「速いフィードバック」と「安定して判断できる状態」を守るほど、価値が持続しやすくなります。

継続的テストは、品質保証の手段というよりも、開発と運用を安定させるための基盤です。品質の前提が固まることで、A/Bテストのような最適化施策も安全に回しやすくなり、改善サイクル全体の再現性が上がります。小さく始めて、効果が大きい領域から積み上げ、運用しながら見直し続ける姿勢が、長期的なプロダクト価値を支えます。

EN

EN JP

JP KR

KR