ローコード開発とは?特徴・メリット・デメリット・活用シーンを徹底解説

企業のDX推進が加速する中、アプリケーション開発には「スピード」と「柔軟性」の両立が求められています。従来のフルスクラッチ開発では自由度は高いものの、開発コストや期間が大きな課題となり、逆にノーコード開発では迅速さを確保できる一方で、複雑な要件に対応しきれないケースが少なくありません。

このギャップを埋める手法として注目されているのが「ローコード開発」です。最小限のコーディングで柔軟なアプリ構築を可能にし、現場主導の改善や新規サービスの立ち上げをスピーディに実現できます。本記事では、ローコード開発の特徴やメリット・デメリット、活用シーン、導入のポイントを整理し、企業にとっての有効性を詳しく解説していきます。

1. ローコード開発とは?

ローコード開発とは、従来のようにすべてをプログラミングで記述するのではなく、グラフィカルなインターフェース(GUI)やテンプレートを用いながら、必要な部分のみコードを追加することでシステムやアプリを構築する開発手法です。ノーコードが「コードを書かない」アプローチなのに対し、ローコードは「最小限のコーディングで柔軟性を確保する」点が大きな違いとなります。

この開発モデルは、企業のDX推進が急速に求められる中で注目を浴びています。なぜなら、多くの組織が「スピーディにアプリを開発したいが、同時にある程度のカスタマイズ性も欲しい」という矛盾したニーズを抱えているからです。ローコードはまさにそのギャップを埋め、スピードと柔軟性のバランスを実現できる手法といえます。

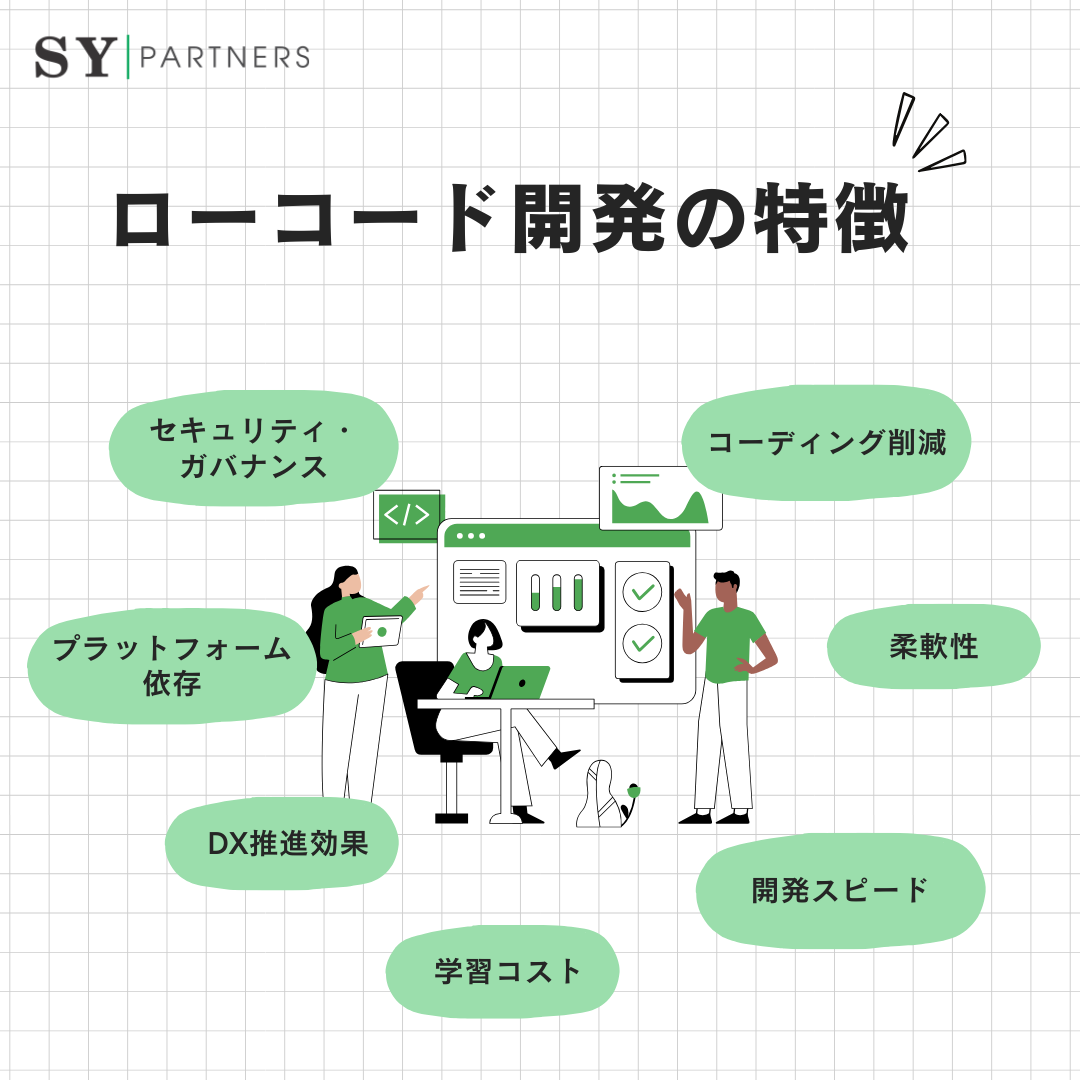

2. ローコード開発の特徴

ローコード開発の強みを理解するには、その特徴を整理する必要があります。以下の表にまとめた各ポイントは、従来開発やノーコード開発との比較で理解すると分かりやすいです。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| コーディング削減 | 基本機能はGUIで実装可能だが、複雑機能はコード追加で対応 |

| 柔軟性 | ノーコードでは困難な高度機能にも対応可能 |

| 開発スピード | 従来開発に比べ大幅に短縮可能 |

| 学習コスト | 非エンジニアでもある程度参加可能、ただし完全初心者には難易度あり |

| プラットフォーム依存 | 開発基盤に依存することが多く、移行にはリスクを伴う |

| DX推進効果 | 内製化を促進し、現場部門も開発に参加可能にする |

| セキュリティ・ガバナンス | 標準機能で基本的なセキュリティは確保されるが、独自要件対応は要注意 |

| 拡張性 | プラグインや外部API連携で機能を広げられるが、制約も存在する |

| コスト面 | 初期費用は低めだが、利用規模拡大やライセンス料でランニングコスト増の可能性 |

| メンテナンス性 | プラットフォームが更新されれば自動で最新環境になる一方、互換性リスクもある |

これらの特徴により、ローコード開発は「従来開発の自由度」と「ノーコードの効率性」を折衷した存在として、幅広い企業に受け入れられています。

3. ローコード開発のメリットとデメリット

ローコード開発は効率性と柔軟性を兼ね備えていますが、決して万能ではありません。導入を検討する際は、その利点と制約を両面から理解しておく必要があります。

項目 | メリット | デメリット |

開発スピード | GUI主体で開発可能なため、短期間でアプリ構築が可能 | 複雑案件ではスピードメリットが減少 |

柔軟性 | コード追加により高度な機能実装も可能 | 完全スクラッチほどの自由度はない |

コスト | 外注依存を減らし内製化できるため、長期的にはコスト削減 | プラットフォーム利用料や追加課金が発生 |

人材活用 | 非エンジニアも開発に参加でき、現場主導の改善が可能 | IT知識不足のまま開発すると品質リスク |

運用保守 | 自動更新やベンダーサポートがある | ベンダーロックインが発生しやすい |

セキュリティ | 標準で一定のセキュリティ対策を提供 | 独自要件への対応や高度な制御は難しい |

拡張性・連携 | APIや外部サービスと容易に連携可能 | プラットフォーム依存で制約が生じることもある |

DX推進 | 内製化を促進し、業務部門の改善スピードを向上 | 組織内のITガバナンスが整備されていないと混乱を招く |

このように、ローコードはスピードと利便性を享受できる一方で、長期運用や拡張に関しては注意が必要です。

4. ノーコード開発との違い

ノーコードとローコードは混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。ノーコードは「プログラミング知識不要」で、主に中小事業者や非エンジニア向け。ローコードは「最低限のコードを書ける人」を前提にしているため、業務アプリや中規模以上のシステムにも対応可能です。

観点 | ノーコード開発 | ローコード開発 |

| コーディング要件 | 一切不要。プログラミング知識がなくても利用可能 | GUI中心だが必要に応じてコード追加が可能 |

| 対象ユーザー | 非エンジニア、マーケティング担当、個人事業主 | IT部門、業務担当、エンジニアを含む混成チーム |

| 開発スピード | 極めて高速。数時間〜数日で構築可能 | 短期間だが、要件が複雑になると開発期間は延びる |

| 対応規模 | 小規模アプリやLP、ECなど | 中規模以上の業務アプリ、業務システムにも対応可能 |

| カスタマイズ性 | 限定的。提供機能に依存 | 高い。コード追加やAPI連携で拡張可能 |

| 運用・保守 | 提供サービス側に依存(自動アップデート) | プラットフォーム基盤に依存しつつも柔軟な改修可能 |

| セキュリティ | サービス提供者のセキュリティ基準に従う | コード追加で独自要件に対応可能だが管理責任が増す |

| 費用感 | 初期費用・月額費が安価。個人・小規模ビジネスに向く | プラットフォーム利用料+追加開発費が必要 |

| スケーラビリティ | 限界あり。利用者増加や複雑要件には不向き | 比較的高い。中規模〜大規模への展開が可能 |

| 利用目的 | 短期施策、スモールスタート、非技術者による簡易構築 | DX推進、内製化、業務効率化、中長期運用を前提 |

5. ローコード開発の活用シーン

ローコード開発は、あらゆるシステム開発に万能ではありませんが、以下のようなシーンでは非常に有効です。

活用シーン | 具体例 | 効果 |

| 業務効率化 | ワークフロー、在庫管理 | 属人化を防ぎ、現場改善を迅速化 |

| DX推進 | 部署ごとに小規模アプリ内製 | 現場主導で改善サイクル加速 |

| 新規事業 | MVPやPoCを短期間で構築 | アイデア検証を迅速化、失敗コスト削減 |

| システム補完 | ERPやCRMの不足機能補足 | 投資を抑えつつ利便性を強化 |

5.1 業務アプリの迅速開発

営業支援ツール、在庫管理、問い合わせ管理など、比較的スコープが限定された業務アプリに最適です。業務部門自身が開発に関わることで、現場の課題をすぐに反映でき、改善サイクルを短縮できます。

5.2 DX推進プロジェクト

大規模な基幹システム刷新よりも、まずは小規模な業務改善から着手するケースが多いです。ローコードを使えば、現場の担当者がプロトタイプを作成し、それをベースに本格的な開発へ移行することができます。

5.3 PoC(概念実証)やMVP開発

新規事業や新サービスを始める際、最初からフルスクラッチで作るのはコスト・リスクが大きすぎます。ローコードでMVP(最小限の製品)を構築すれば、短期間で仮説検証を行い、失敗コストを抑えることができます。

5.4 既存システムの補完

ERPやCRMといった基幹システムは、標準機能だけでは現場ニーズをすべて満たせません。ローコードを活用すれば、足りない部分を小規模アプリで補完し、基幹システムを大きく変更せずに利便性を高められます。

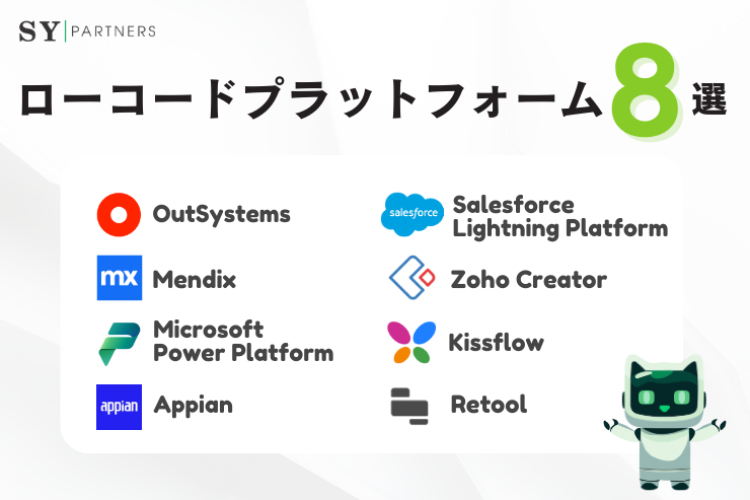

関連記事:

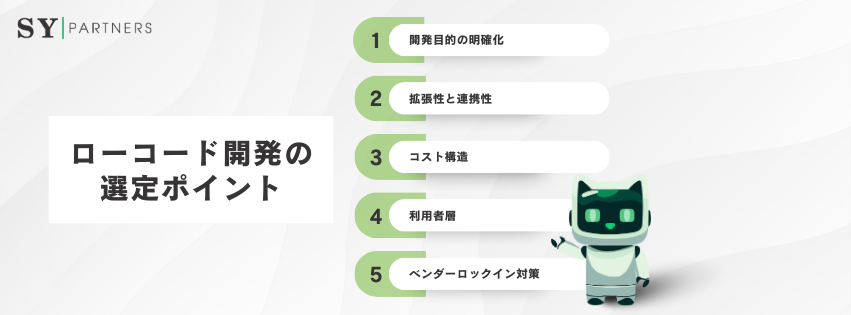

6. ローコード開発の選定ポイント

ローコードプラットフォームを導入する際には、自社の状況に合ったものを選ぶことが成功の鍵です。

- 開発目的の明確化:小規模業務改善か、新規サービス構築か

- 拡張性と連携性:API連携や外部システムとの接続がどこまで可能か

- コスト構造:初期費用・月額料金・追加機能の課金体系を把握する

- 利用者層:現場主導なのか、IT部門主導なのかを決めておく

- ベンダーロックイン対策:将来的な移行やデータエクスポートが容易かを確認する

これらを明確にしないまま導入すると、「導入は簡単だが拡張できない」「結局フルスクラッチに戻る」といった失敗に陥るリスクがあります。

まとめ

ローコード開発は、従来のフルスクラッチ開発とノーコード開発の中間に位置する手法であり、スピードと柔軟性を両立できる点に最大の特徴があります。短期間で業務アプリを構築し、現場主導で改善を進めたい企業にとって強力な手段となる一方、ベンダー依存や自由度の制約といった課題も伴います。

したがって、ローコードを導入する際は、「どこまで自社の戦略に活かせるか」「短期効果と長期資産価値をどうバランスさせるか」を明確にしなければなりません。経営層と現場が連携し、ローコードを単なるツールではなくDXを加速する仕組みとして位置づけることが、成功の鍵となります。

EN

EN JP

JP KR

KR