CMS導入で業務DXを加速する|経営視点からの選定・開発アプローチ

デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の成長戦略において避けて通れない課題となった現在、経営層は「どの領域からデジタル化を進めるべきか」という問いに常に直面しています。DXは単にアナログをデジタルに置き換えることではなく、ビジネスモデルや組織文化そのものを変革する営みです。その実現には、日々生み出される膨大な情報を適切に整理し、顧客や従業員に届ける仕組みが不可欠です。

ここで重要な基盤となるのが CMS(コンテンツ管理システム) です。CMSは単なるWebサイト更新ツールではなく、企業の情報発信力を強化し、業務効率を高め、顧客体験を向上させるDX基盤へと進化しています。言い換えれば、CMSを導入することは「情報の流れ」を整備し、事業全体のスピードと柔軟性を獲得することに他なりません。

本記事では、経営層の意思決定を支援する観点から、CMS導入の戦略的意義を明らかにし、選定・開発アプローチ、メリットと課題を整理します。さらに、導入を成功に導くためのポイントを解説し、DX推進を加速させる実践的な指針を提示します。

1. CMSとは何か?

1.1 CMSの基本定義

CMS(Content Management System)は、Webサイトやアプリケーションに掲載するテキスト、画像、動画、音声などのコンテンツを一元管理し、誰でも効率的に編集・配信できるようにするシステムです。従来のWebサイト運用では、HTMLやCSSを直接編集できる専門スキルを持つ担当者に依存していました。結果として、マーケティング部門が新しいキャンペーンを打ち出したくても、IT部門に依頼してから実装まで数週間を要することも珍しくありませんでした。

CMSを導入すると、この構造が一変します。非エンジニアでも直感的に操作できるUIを通じて、スピーディにコンテンツを更新可能になります。これにより「発信したい時にすぐ発信できる体制」が整い、企業の情報発信力が飛躍的に向上します。

Webサイトを立ち上げたい場合に適していますが、マルチチャネル展開を視野に入れるならヘッドレスCMSが優位です。

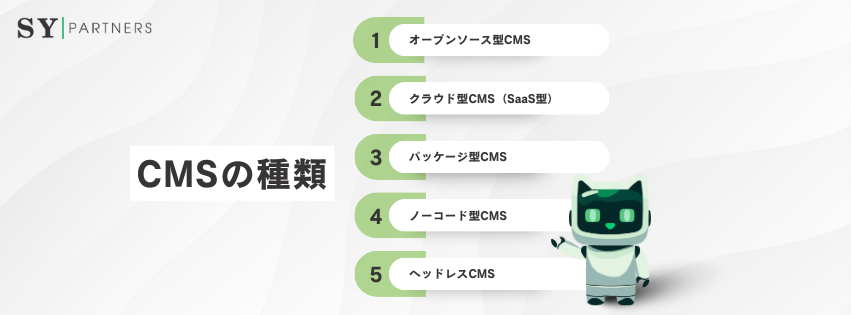

1.2 CMSの種類

現在利用されているCMSには五つの種類があります。

種類 | 特徴・代表例・適用シーン |

| オープンソース型CMS | ・ソースコード公開・自由に改変可能 ・プラグイン豊富で拡張性が高い ・代表例:WordPress, Drupal, Joomla! ・適用:ブログ、ニュースサイト、大規模サイト、会員制サービス、ECサイト |

| クラウド型CMS(SaaS型) | ・サーバー管理不要で運用が容易 ・短期間で導入可能、直感的なUI ・代表例:Wix, Squarespace, Shopify ・適用:小規模事業者、個人事業主、短期プロジェクト、スピード重視サイト |

| パッケージ型CMS | ・エンタープライズ向け、安定性と統合性に強み ・既存システム(CRM, ERP等)との連携が容易 ・代表例:Adobe Experience Manager, Sitecore ・適用:グローバル企業、多言語展開、複雑な承認フロー、大規模Web運用 |

| ノーコード型CMS | ・コーディング不要、ドラッグ&ドロップ操作 ・短期間でサイト公開可能 ・代表例:Wix, Squarespace, Webflow ・適用:小規模ビジネス、イベントサイト、短期利用、ITリソース不足の組織 |

| ヘッドレスCMS | ・フロントとバックを分離、APIベースで配信 ・マルチチャネル(Web, アプリ, IoT)展開に対応 ・代表例:Contentful, Strapi, Sanity ・適用:メディア企業、モダン開発環境、スケーラブルサービス |

Webサイトを立ち上げたい場合に適していますが、マルチチャネル展開を視野に入れるならヘッドレスCMSが優位です。

関連記事:

CMSの種類とその特徴:Webサイト構築のための最適な選択肢を徹底解説

2. CMS導入とDXの関係

ここでは、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する上で、コンテンツ管理システム(CMS)がどのような役割を果たし、どのような効果をもたらすのかを解説します。

2.1 DXにおけるCMSの役割

DXの本質は「テクノロジーを活用して業務と価値提供の仕組みを変えること」です。顧客体験の質を高めるには、常に最新かつ関連性の高い情報を届ける必要があります。そのためには、企業内部で生成される情報を整理し、迅速に外部へ発信できる仕組みが不可欠です。

このような背景において、CMSは情報整理と発信をつなぐ基盤として中心的役割を担います。

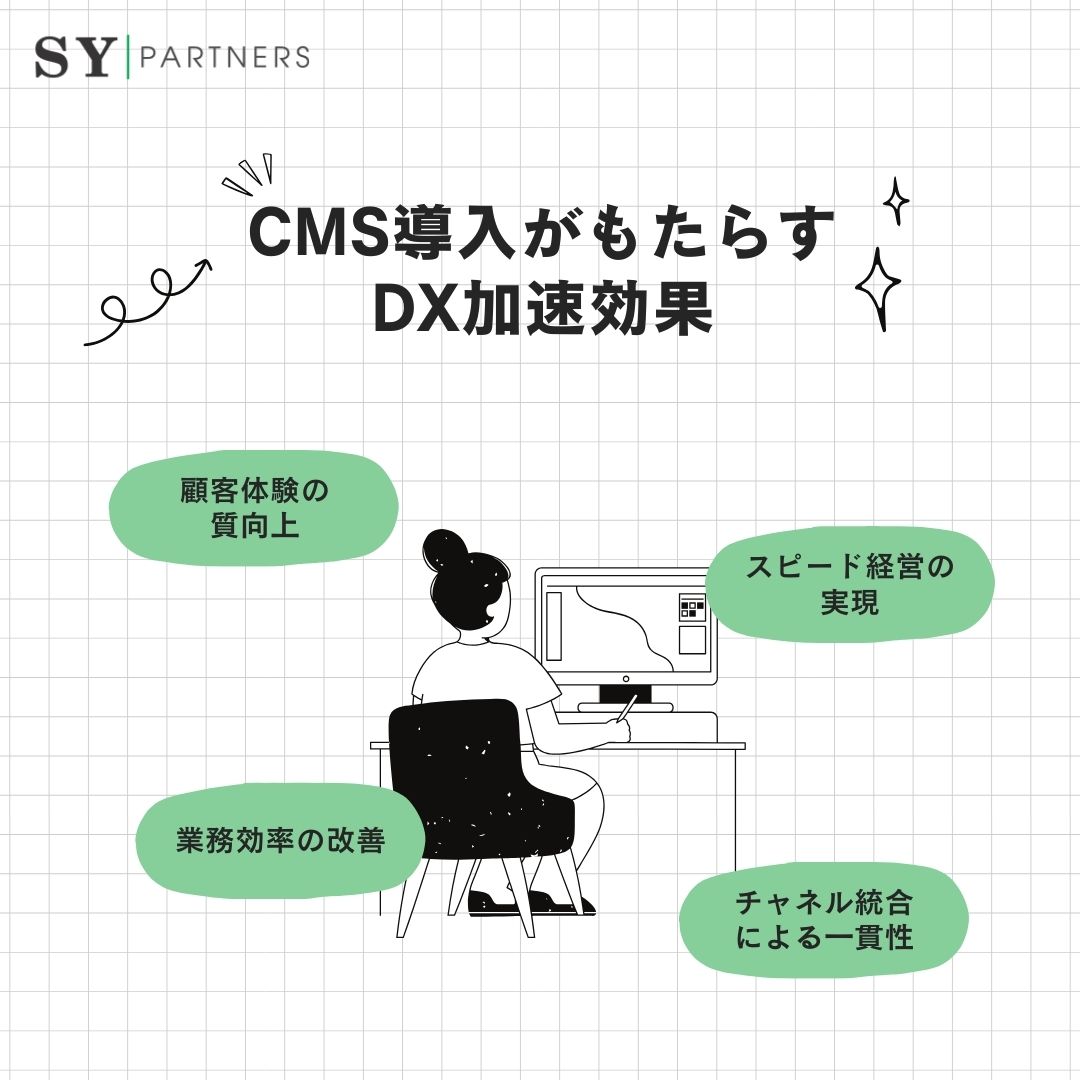

2.2 CMS導入がもたらすDX加速効果

CMSを導入することで、DXの推進は加速します。以下に主な効果を整理します。

2.2.1 スピード経営の実現

マーケティング部門が自ら更新できるため、キャンペーンや新商品の発信を即座に行えます。意思決定から顧客接点までの時間を短縮し、市場機会を逃さない経営が可能となります。

2.2.2 チャネル統合による一貫性

Webサイト、SNS、メール、アプリなど複数チャネルで発信する情報をCMSで一元管理することで、ブランドメッセージの統一が可能になります。結果として顧客に与える印象が揺らがず、信頼感を醸成します。

2.2.3 顧客体験の質向上

パーソナライズ配信、多言語対応、地域別展開などをCMS上で実現でき、顧客に最適な情報を最適なタイミングで届けられます。これによりエンゲージメントとコンバージョン率が向上します。

2.2.4 業務効率の改善

ナレッジ共有やマニュアル管理をCMSで行うことで、従業員の情報アクセスがスムーズになり、社内業務の生産性も高まります。

このようにCMSは、「DX推進の現場レベルの武器」であると同時に、「経営戦略を加速させる基盤」でもあります。企業はCMSを導入することで、単なる情報発信の効率化に留まらず、ビジネス全体の変革を加速させることができるのです。

3. CMS選定のポイント

CMS導入を成功させるには、単なる機能比較にとどまらず、経営視点からの評価軸を持つことが欠かせません。以下の表は代表的な選定基準と、それが経営に及ぼす影響を整理したものです。

選定基準 | 内容 | 経営への影響 |

| 拡張性 | 将来の機能追加やシステム連携の柔軟性 | 長期的投資回収を可能にし、事業拡大を阻害しない |

| コスト | 初期費用・運用費用・ライセンスモデル | 財務戦略や投資配分に直結 |

| セキュリティ | 認証、権限管理、脆弱性対応 | ブランド信頼性を保ち、リスクを最小化 |

| 運用性 | 非エンジニアでも扱いやすいか | 部門横断的な活用度を高め、属人化を防ぐ |

| 柔軟性 | 多言語対応やマルチチャネル配信の可否 | グローバル展開のスピードを決定づける |

| サポート体制 | ベンダーやコミュニティの支援力 | 障害対応の速さと安定運用に影響 |

| データ統合性 | CRMやMAとの連携可否 | 顧客理解と売上最大化を支援 |

この基準を見れば明らかなように、CMSは単なるITツールではなく 経営資源配分と成長戦略に直結する意思決定 です。したがって、経営層はIT部門に丸投げせず、戦略視点で主導することが不可欠です。

4. 導入・開発アプローチ

CMSは単なる情報発信システムではなく、DXを推進するための重要なインフラです。そのため、導入時には計画的なアプローチが不可欠です。本章では、導入プロセスの基本ステップと、経営層が担うべき役割について整理します。

4.1 導入プロセスの基本ステップ

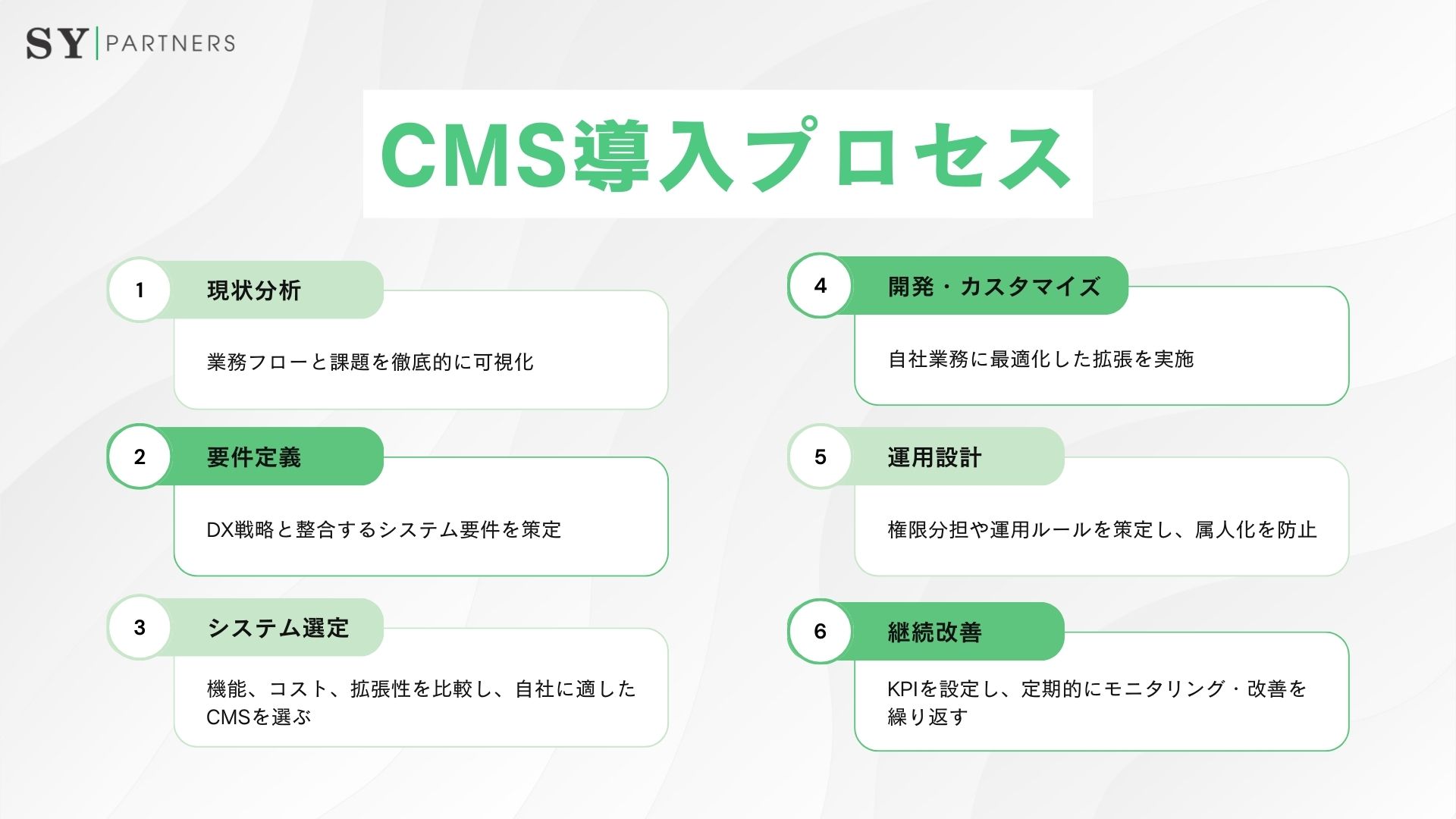

CMS導入は短期的なシステム刷新にとどまらず、中長期的なDX戦略の一部として位置づけられます。そこで、以下のステップで進めることが効果的です。

このように段階的に導入を進めることで、単なるシステム刷新に終わらず、企業全体のデジタル変革を支える仕組みとしてCMSを根付かせることができます。

4.2 経営層が担う役割

DXを加速させるためには、経営層の姿勢が極めて重要です。経営層が果たすべきは、「CMSを単なるシステム更新ではなく、事業変革の投資」と位置づけることです。

そのためには以下のような取り組みが求められます。

- KPIの設定 – 単なる稼働状況ではなく、顧客体験や収益への影響を測定できる指標を定義する。

- 効果測定の文化を定着 – 部門横断的に効果を共有し、改善につなげる仕組みを整える。

こうした経営層の関与により、CMSは「戦略的資産」として機能し続け、長期的に企業の競争力を高める基盤となります。

5. CMS導入のメリットと課題

CMS導入には多くの利点がありますが、同時に注意すべき課題も存在します。以下の表にまとめます。

項目 | メリット | 課題 |

| 情報発信 | 更新スピードが向上し、市場対応力強化 | 運用ルールが曖昧だと情報が錯綜 |

| 業務効率 | 非エンジニアでも作業可能、工数削減 | 権限設計が不十分だと混乱を招く |

| 顧客体験 | パーソナライズや多言語対応で体験向上 | データ連携の難しさ |

| コスト | 長期的には運用効率化で削減 | 初期投資や開発コストの負担 |

| セキュリティ | 権限管理・ログ監査で強化可能 | 常に脆弱性対応が必要 |

| 経営戦略 | DX推進の基盤を提供 | システム依存度の高まりによるリスク |

CMSを成功させるには、この「メリットを最大化し、課題を事前に制御する」戦略が欠かせません。

まとめ

CMS導入は、単なるWebサイト更新の効率化ではなく、経営戦略に直結するDX基盤の構築です。経営層はこれを「コスト」ではなく「投資」と捉え、選定から導入、運用、改善まで主導的に関与する必要があります。

成功の鍵は「戦略と技術を結びつける視点」と「継続改善の文化」です。この二つを両輪として動かすことで、CMSは企業のDX推進を加速し、持続的な成長を支える基盤となります。

よくある質問

Q1. 中小企業でもCMS導入は必要ですか?

多くの経営者が「CMSは大企業のためのものではないか」「自社の規模では必要ないのでは」と考えがちです。しかし実際には、中小企業こそCMS導入の恩恵を受けやすい存在です。理由は単純で、限られた人材・予算の中で最大限の情報発信力と業務効率を実現できるからです。例えば、従来はWebサイト更新のたびに外注費用や担当者の工数がかかっていたとしても、CMSを導入すれば営業担当や広報担当が直接更新できるようになり、スピードとコスト削減を同時に達成できます。

さらに、中小企業の場合「社長ブログ」や「製品情報のアップデート」が営業ツールとして直結することも多いです。CMSを導入して社長自らが情報発信できるようになれば、ブランドの信頼性も高まります。つまり中小企業にとってCMSは単なるコスト削減の仕組みではなく、「大企業と同等の情報発信力を持つための武器」になるのです。

Q2. ヘッドレスCMSと従来型CMSの違いは何ですか?

従来型CMS(モノリシック型)は、管理画面と表示画面が一体化している仕組みです。そのため「Webサイトを迅速に立ち上げたい」「社内の非エンジニアが簡単に更新できるようにしたい」といったニーズに適しています。一方で、Webサイト以外のチャネル(アプリ、IoT、デジタルサイネージなど)に展開するには柔軟性に欠けます。

これに対してヘッドレスCMSは、コンテンツの管理と配信をAPIベースで分離しています。つまり一度登録したコンテンツをWebサイトだけでなくアプリや社内システムにも再利用できるのです。これは「マルチチャネル時代」において極めて重要です。たとえばグローバル展開をしている企業では、同じ商品情報を多言語でWeb、アプリ、カタログに展開する必要があります。ヘッドレスCMSならその一元管理が可能となり、情報の整合性が高まり、運用工数を大幅に削減できます。

経営視点から見れば、従来型CMSは短期的な効率化に有効、ヘッドレスCMSは中長期的な成長戦略に有効、という住み分けで捉えるのが妥当です。

Q3. CMS導入で失敗する典型的な原因は何ですか?

CMS導入の失敗は「システムそのものの欠陥」よりも「選定や運用のアプローチ」に起因するケースが圧倒的に多いです。例えば、機能リストだけを比較してコストが安いCMSを選んだ結果、将来的に必要な機能を追加できず、再度乗り換えを余儀なくされるケースがあります。これは初期投資を抑えたつもりが、結果的に余分なコストと時間を費やす「二重投資」につながります。

また、運用体制が整備されないまま導入されるのも典型的な失敗要因です。CMSは「誰でも簡単に更新できる」という強みを持つ反面、運用ルールが曖昧だと「誰でも好き勝手に更新して情報が混乱する」リスクがあります。経営層は導入時に必ず権限分担やガイドラインを整備し、システムと同時に「人とプロセス」を設計することが不可欠です。

要するにCMS導入を成功させるには「技術選定」「運用体制」「戦略整合性」の三位一体で考えることが重要であり、どれかひとつでも欠ければ失敗につながります。

Q4. CMS導入のROI(投資対効果)はどのように測定すればよいですか?

ROI測定は経営層が最も関心を持つテーマです。CMS導入の効果を測るには、短期的なコスト削減効果だけでなく、中長期的な売上・ブランドへの影響も含めて評価する必要があります。

まず定量的な指標としては「Web更新工数の削減」「外注費の削減」「情報発信までのリードタイム短縮」などがあります。例えば、1回の更新作業が従来3日かかっていたのが、CMS導入で当日更新できるようになれば、それだけで大きな生産性向上です。

さらに定性的な観点として「ブランド認知度の向上」「顧客エンゲージメントの増加」「社員の業務満足度改善」もROIに含めるべきです。CMSは目に見える売上だけでなく、企業の競争力そのものを底上げする投資だからです。経営層はKPIとして 更新スピード、コンバージョン率、リード獲得数 などを設定し、定期的に測定・改善することで投資効果を最大化できます。

EN

EN JP

JP KR

KR