ノーコード開発とは?特徴・メリット・デメリット・活用シーンを徹底解説

ビジネス環境の変化が加速する中で、企業や個人が直面する大きな課題のひとつは「IT人材不足」と「開発スピードの確保」です。従来のフルスクラッチ開発は自由度が高いものの、専門的な知識や時間、コストを必要とし、非エンジニアが関与することは困難でした。この壁を取り払う手法として近年注目を集めているのが「ノーコード開発」です。

ノーコード開発は、プログラミング言語を使わずにグラフィカルな操作やテンプレートでアプリやWebサイトを構築できる点が特徴です。これにより、エンジニア以外の業務担当者や個人事業主でも比較的容易に開発へ参加でき、デジタル化のスピードと範囲を大きく広げることが可能になります。

本記事では、ノーコード開発の特徴、メリット・デメリット、活用シーン、導入の課題と解決策を整理し、ローコード開発との違いを含めて詳しく解説していきます。

1. ノーコード開発とは?

ノーコード開発とは、プログラミング言語を使わずに、グラフィカルな操作画面やテンプレートを用いてアプリやWebサイトを構築できる開発手法を指します。コードを書く必要がないため、非エンジニアや業務部門の担当者でも比較的容易にアプリを作成できます。

特に、スピード感を重視するスタートアップやリソースに限りがある中小企業、またはIT知識を持たない個人事業主にとって、ノーコードは「誰でも開発できる環境」を提供します。これにより、開発の民主化が進み、IT部門のみに依存しない自律的なデジタル化が可能になります。

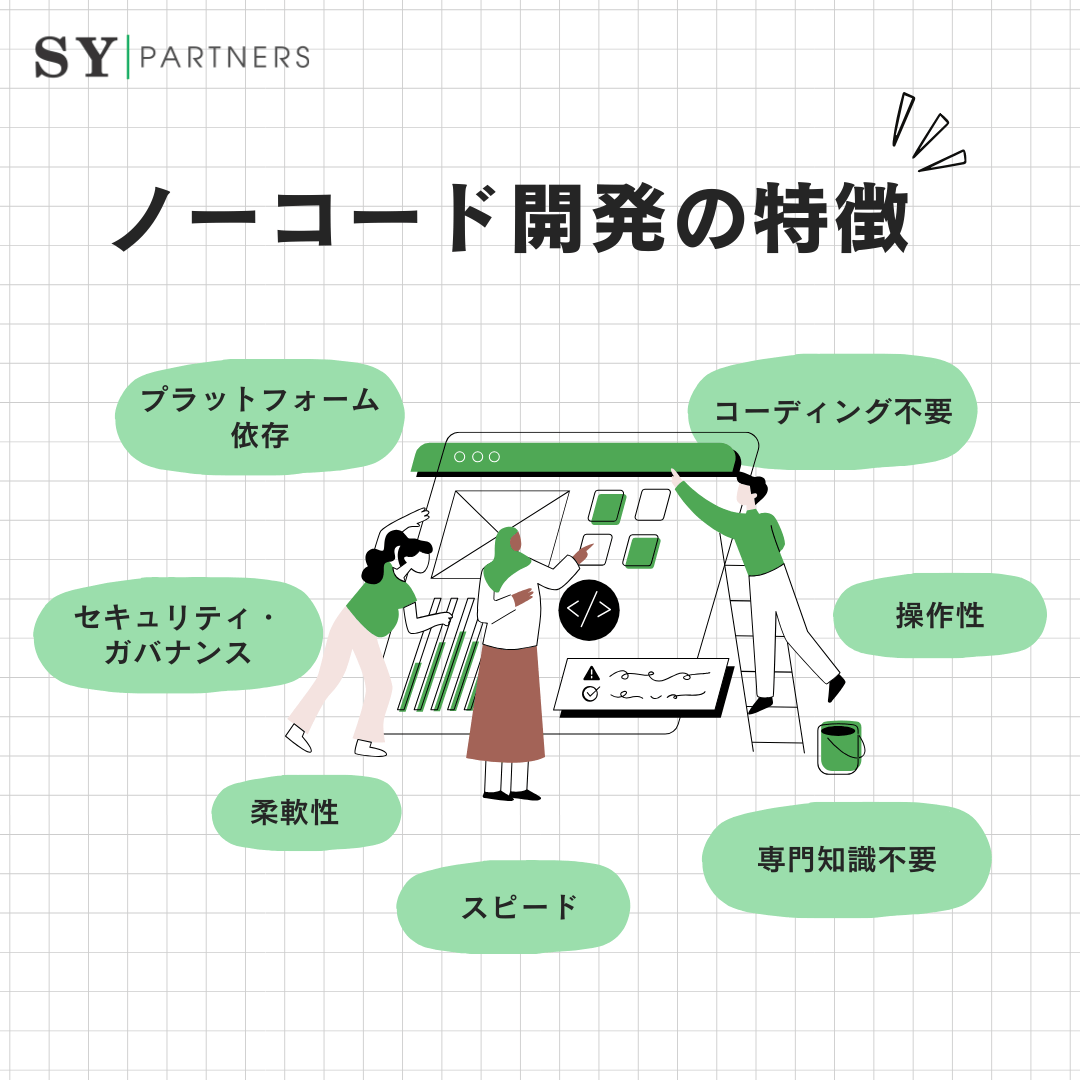

2. ノーコード開発の特徴

ノーコードは「手軽さ」が最大の特徴ですが、それは同時に「制約の裏返し」でもあります。以下の表で整理すると分かりやすいです。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| コーディング不要 | プログラミング言語を一切使わずに開発可能 |

| 操作性 | ドラッグ&ドロップやテンプレート操作で直感的に構築 |

| スピード | 数時間〜数日でアプリやサイトを公開可能 |

| 専門知識不要 | 非エンジニアでも利用可能 |

| 柔軟性 | 基本機能は豊富だが独自性の高い機能開発は困難 |

| 拡張性 | 外部連携や高度なカスタマイズには限界あり |

| 運用性 | サービス提供者による自動更新・保守が中心 |

| コスト面 | 初期費用が低くスモールスタートに適しているが、利用規模拡大で課金増の可能性 |

| セキュリティ・ガバナンス | 標準でセキュリティ対策はあるが、独自要件や厳格な管理は難しい |

| プラットフォーム依存 | 提供サービスに依存するため、移行や乗り換えはリスクを伴う |

これらの特徴を踏まえると、ノーコードは「簡易・短期・小規模向け」という色が強いことが分かります。

3. ノーコード開発のメリットとデメリット

ノーコード開発には多くの利点がありますが、同時に限界も存在します。メリットとデメリットを両面で理解することが導入判断のカギになります。

項目 | メリット | デメリット |

開発スピード | 数日でリリース可能 | 複雑な仕様では対応できない |

コスト | 初期投資が低く、個人でも始めやすい | 拡張が必要になると結局コスト増 |

利便性 | 非エンジニアでも開発可能 | 業務要件が高度だと対応不能 |

運用保守 | サービス側で自動的にアップデート | プラットフォームに完全依存 |

柔軟性 | 豊富なテンプレートやプラグイン利用可 | 独自機能追加はほぼ不可能 |

スケーラビリティ | 小規模運用には十分 | 中規模〜大規模には不向き |

セキュリティ | ベンダー標準のセキュリティが利用可能 | 業種特化や独自規制への対応は難しい |

拡張性・連携 | 他クラウドサービスと簡単に連携できる | 外部システムとの高度連携は制限される |

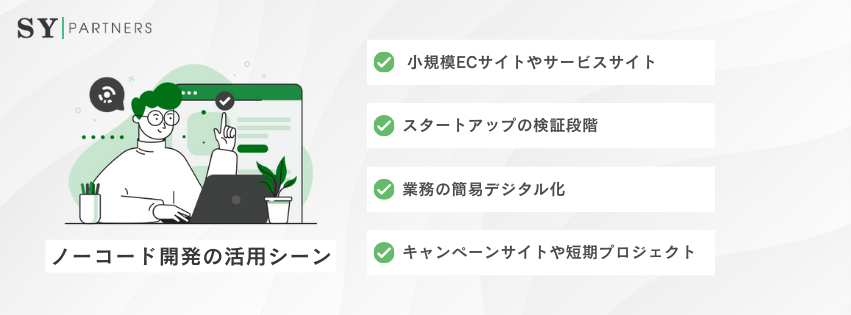

4. ノーコード開発の活用シーン

活用シーン | 具体例 | 効果 |

| 小規模EC | 飲食店、個人ショップ | 低コストで素早く公開可能 |

| スタートアップ | MVP、アイデア検証 | 早期市場投入と仮説検証 |

| 業務改善 | 問い合わせ管理、簡易DB | IT部門に依存せず現場で構築 |

| 短期利用 | イベントLP、キャンペーンサイト | 導入・撤去が容易でコスト効率高い |

4.1 小規模ECサイトやサービスサイト

飲食店のWebサイトや個人のポートフォリオ、オンラインショップなど、小規模でシンプルなサイトにはノーコードが最適です。デザインや予約機能、簡易決済もテンプレートで素早く追加でき、低コストで公開可能です。

4.2 スタートアップの検証段階

新規サービスを短期間で市場に出す際、ノーコードはMVP構築や検証に有効です。大規模な開発リソースを使わず、数日で試作品を公開でき、改善サイクルを回しやすくなります。

4.3 業務の簡易デジタル化

社内フォーム、タスク管理、簡易データベースなどはノーコードで現場主体に作成可能です。IT部門に依存せずスピーディーに導入でき、日常業務の効率化につながります。

4.4 キャンペーンサイトや短期プロジェクト

展示会やイベント用の特設サイト、LPなど短期間利用の場面でもノーコードが便利です。素早く制作・公開でき、終了後は撤去や再利用も容易です。

関連記事:

5. ローコード開発との違い

ノーコードとローコードは似ていますが、対象規模と柔軟性に違いがあります。

観点 | ノーコード開発 | ローコード開発 |

| コーディング要件 | 不要。完全にビジュアル操作のみで開発可能 | 最小限のコーディングで高度な機能を実装可能 |

| 対象範囲 | 小規模・シンプルなアプリ、短期利用のWebサイト | 中規模以上の業務アプリ、長期利用を前提としたシステム |

| 柔軟性 | 制約が多く、独自性の高い機能追加は困難 | カスタマイズ可能性が高く、独自要件にも対応可能 |

| 利用者層 | 非エンジニア、マーケ担当、個人事業主 | IT部門、エンジニア、業務部門の混成チーム |

| 開発スピード | 最速。数時間~数日で公開可能 | 短期間で可能だが要件次第で時間が延びる |

| スケーラビリティ | 限界があり、規模拡大には不向き | 比較的拡張性が高く、大規模展開にも対応 |

| コスト構造 | 初期投資が安価で、個人・小規模に適合 | プラットフォーム利用料+追加開発費用が必要 |

| 運用・保守 | サービス提供者に依存し、自動更新 | 内製化やベンダー連携による柔軟な保守が可能 |

| 適した目的 | 短期利用、MVP検証、小規模EC | DX推進、長期利用、業務効率化、内製化 |

6. 導入課題と解決策

ノーコードは簡単に始められますが、実際には以下の課題があります。

- プラットフォーム依存:特定サービスに依存すると移行困難

- セキュリティ問題:外部サービスにデータを預けるリスク

- 機能制約:標準機能以上のことはできない

- ガバナンス不足:現場が乱立すると管理不能になる

7. ノーコード開発の選定ポイント

導入時には「何のために使うのか」を明確にすることが重要です。

- 目的重視:短期利用か、長期運用か

- コスト構造:無料で始めても、拡張時の課金を見極める

- 機能要件:テンプレートで十分か、独自開発が必要か

- 連携性:他システムとの連携が可能か

- 管理体制:現場任せにせず、IT部門が一定の統制をとるか

8. まとめ

ノーコード開発は、非エンジニアでも短期間でアプリやWebサイトを構築できる「開発の民主化」を実現する手法です。小規模ECやスタートアップの検証、短期プロジェクトにおいては非常に有効ですが、複雑システムや長期運用には限界があります。

そのため、ノーコードは万能ではなく、「短期施策や小規模用途に特化して活用」し、必要に応じてローコードやスクラッチ開発と組み合わせることが成功のポイントです。

EN

EN JP

JP KR

KR