MPA(Multi Page Application)の構造・特徴・設計指針を体系的に解説する

Multi Page Application(MPA)は、Web アーキテクチャの基本形として長年利用されてきた実装モデルであり、柔軟なページ構成と高い拡張性を兼ね備えている点が大きな特徴です。各ページを独立した文書単位として構築できる構造は、機能追加や要件変更への段階的な対応を容易にし、大規模なサービスから企業サイトまで幅広い用途に適応します。また、個々のページが完結した構造を持つことで、開発チーム間の役割分担が明確になり、運用フェーズでも管理の見通しが立てやすいという利点があります。

MPA では画面遷移のたびにサーバーから HTML 全体が返却されるため、ユーザーは常に構造化されたコンテンツを確実に取得できます。この仕組みにより、SEO との親和性が高く、検索からの流入を重視する一般的なサイトに適しています。また、伝統的な Web開発手法と整合性が取れる点や、ページ単位でリソースを分離しやすいことから、責務が明確なアプリケーション構造を形成しやすい点も評価されています。特に、ページごとの独立性が高いことで、トラブルが発生した際も影響範囲を限定しやすいという運用面での強みもあります。

本記事では、Multi Page Applicationの定義を起点に、その利点、課題、構成要素、設計上の留意点までを段階的に整理し、理解しやすい体系としてまとめます。また、SPA などの他アーキテクチャとの比較を通じて、MPA がどのような文脈で最適な選択肢となるのかを立体的に示します。本記事全体を通じて、MPA の専門的な理解を深めるとともに、開発・運用における具体的な活用可能性を多面的な視点から把握していただける構成としています。

1. Multi Page Application(MPA)とは

MPA(Multi Page Application)は、ユーザーが異なるページにアクセスするたびにサーバーが完全なHTML文書を生成して返却するアーキテクチャです。この方式はWebの黎明期から広く採用されており、ページごとの独立性が高く、明確なコンテンツ分離を実現できる点が特徴です。

ユーザーは各ページへのアクセスごとにサーバーから新たなHTMLを受け取るため、初期表示時の負荷は比較的低く、SEOやアクセス解析においても扱いやすい構造となっています。一方で、ページ遷移のたびにサーバー通信が発生するため、SPAに比べて体感速度が劣る場合もあります。

以下では、MPA(Multi Page Application)の主要な特徴と、それぞれがWebサイト運用や設計に与える影響について整理します。

特徴 | 説明 |

| 独立した文書構造 | 各URLに独立したHTML文書が対応する。コンテンツや機能が物理的に区分される。 |

| ページ単位の役割定義 | ページごとに役割を定義する。管理や更新の範囲が明確になる。 |

| ドキュメント指向との相性 | ドキュメント型Webサイトと相性が良い。情報構造を反映しやすい。 |

| HTML生成のサーバー依存 | ブラウザのリクエストに応じてサーバーがHTML、CSS、JSを返す。 |

| 画面状態の同期性 | ページ再取得時に画面状態がサーバー生成結果と一致する。 |

| 明確なページ遷移 | ページ遷移が明確に発生する。ユーザー行動が整理される。 |

| 標準ブラウザ挙動の活用 | ブラウザ標準の遷移動作を利用する。特殊制御は不要。 |

| コンテンツ意味構造の反映 | ページ単位で情報を整理することで、コンテンツの意味構造を反映する。 |

MPAの基本構造は、独立文書、ページ単位での役割定義、サーバー生成による画面状態の管理といった特性を持つため、ドキュメント指向のWebサイトや情報整理が重視される設計に適しています。

これらの特徴を理解することで、設計方針や運用の判断に役立てることができます。

2. MPA の構成要素とその役割

MPA はサーバーとクライアントが明確な役割分担を持つアーキテクチャです。ここではそれぞれが担う機能と、その相互作用により形成されるアプリケーション全体の形態を整理します。

役割 | 説明・効果 |

| サーバーサイドの役割 | ルーティング・テンプレート処理・セッション管理を集中処理。共通デザインの共有とページ固有内容の埋め込み。 |

| クライアントサイドの役割 | サーバー提供HTMLの表示と補助的なJavaScript動作。初期状態が完全文書で提供。 |

| ページ単位でのリソース管理 | CSS・JSをページごとに分離。機能独立性向上、障害影響範囲を限定。 |

| キャッシュ・パフォーマンス管理 | 静的キャッシュ・CDN活用による表示速度向上と負荷軽減。 |

| アクセシビリティ対応 | スクリーンリーダー・キーボード対応、レスポンシブ設計、マルチデバイス対応。 |

| SEO・メタ情報整備 | タイトル・メタ情報・構造化データ設定。内部リンク・パンくず整備で可視性向上。 |

MPAはサーバーとクライアントの役割を明確化し、ページ単位管理、パフォーマンス、アクセシビリティ、SEOを統合設計することで、安定性とUXを両立できます。

3. MPAとSPAの違い

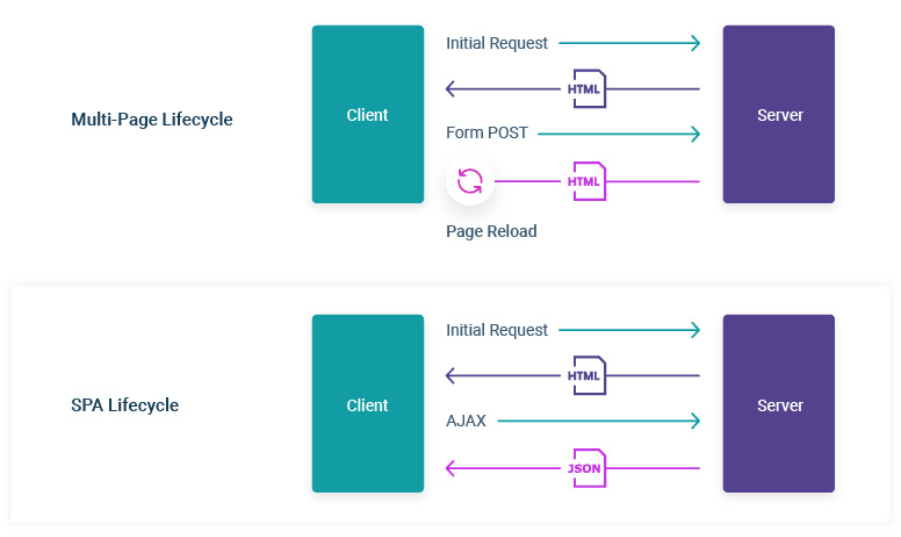

Webアプリケーションの設計において、MPA(Multi-Page Application)とSPA(Single-Page Application)はそれぞれ異なる特徴と利点を持っています。以下の観点から比較します。

観点 | MPA の特徴 | SPA の特徴 |

| 定義 | 複数のページで構成され、リクエストごとにサーバーが HTML を生成 | 初回ロード後、クライアント側の JavaScript が画面を制御し、部分更新で動作 |

| 表示方式 | ページごとにサーバーが HTML 文書を生成 | 初回ロード後に画面を JavaScript が制御 |

| 画面遷移 | 完全なページリロードが発生 | 部分更新で高速に遷移 |

| 主体 | サーバー中心 | クライアント中心 |

| 開発構造 | ページ単位の分離が容易 | 状態管理や構造把握に高度な設計が必要 |

| SEO | HTML が直接返るため適合性が高い | 対策実装に追加処理が必要になる場合がある |

| パフォーマンス | 初期表示は高速だが、ページ間遷移で毎回リロードが必要 | 初期ロードが重い場合があるが、画面遷移は高速でスムーズ |

| ユーザー体験 | ページ遷移で一瞬の待機が発生する場合がある | 画面の切り替えがスムーズでアプリ的な操作感を提供 |

| 保守性 | ページごとにコードが分離されるため単純 | 状態管理やルーティング設計が複雑で専門的知識が必要 |

MPA はサーバー中心で SEO やページごとの保守性に優れる一方、SPA はクライアント中心で高速な操作感やリッチなユーザー体験を提供します。

開発目的や求めるユーザー体験に応じて、どちらのアーキテクチャを採用するかを慎重に判断することが重要です。

4. MPAの利点

MPA(Multi-Page Application)はページ単位で構成されるウェブアーキテクチャで、明確な構造と安定性を特徴としています。ページごとに独立したHTMLを生成するため、SEOや保守性、ユーザー体験など多面的なメリットがあります。ここでは、代表的な利点を整理します。

4.1. SEOとの高い整合性

MPAでは各ページが完全なHTMLとして生成されるため、検索エンジンがコンテンツを正確に認識しやすく、インデックスの安定性が高まります。各ページで構造化データやメタ情報を個別に最適化できるため、検索結果の表示精度も向上します。また、JavaScript依存による表示の不確実性が少なく、クローラーにとっても安定した情報源となります。

さらに、ページごとのURLが明確で共有や参照が容易なことも、外部リンクやSNSからのトラフィック増加に有利です。このようにMPAはSEO施策において非常に管理しやすく、検索エンジンからの評価を高めやすい構造となっています。

4.2. サーバー中心の安定した振る舞い

MPAはサーバー主体でレンダリングされるため、画面表示の一貫性が高く、ユーザー状態も毎回サーバーで確定されます。分散管理に起因する表示ズレや不整合が起こりにくく、セキュリティやアクセス制御もサーバー側で集約管理できます。

さらに、ブラウザや端末ごとの差異に影響されにくく、クロスブラウザ対応が安定します。古い端末や低スペック環境でも安定した動作を実現できるため、幅広いユーザー層に対して一貫した体験を提供可能です。

4.3. ページ単位での保守性

MPAは機能をページ単位で区切る構造を持つため、個別ページの更新や修正が容易で、影響範囲が明確になります。ページ単位でテストやデプロイが行えるため、バグ修正や機能追加も他ページへの影響を最小限に抑えられます。

大規模サイトでもモジュール化により保守や運用作業を分担しやすく、チーム開発にも適しています。さらに、既存ページを再利用しながら新規ページを追加できるため、段階的な拡張やリニューアルも容易です。

4.4. 初期表示速度の安定性

MPAはサーバーで完全なページを生成するため、初回アクセス時から表示速度が安定しています。JavaScript依存のSPAのようにレンダリング待ちによるタイムラグが少なく、ユーザー体験の向上に寄与します。

サーバーキャッシュを活用することで同一ページの再アクセス時に表示速度をさらに改善できます。また、幅広いデバイスで均質な表示体験が提供できる点もMPAの利点のひとつです。

4.5. セキュリティの一元管理

MPAはサーバー中心でレンダリングされるため、セキュリティ管理を一元化できます。クライアント側での不正操作やコード改ざんのリスクが低く、セッション管理や認証、アクセス制御もサーバー側で統合して実施可能です。

さらに、セキュリティパッチやライブラリの更新も集中管理できるため、運用上のリスクも低減できます。このため、企業向けサイトや重要なデータを扱うサービスにおいても、安全性を確保しやすい構造です。

5. MPAの課題

MPAは利点が多い一方、ユーザー体験や開発・通信効率において課題も存在します。ここでは代表的な課題に加え、新たに2つの課題も追加して整理します。

5.1. ページ遷移に伴う再描画

MPAでは画面遷移時にHTML全体が再取得されるため、操作頻度が高い場面では体感速度が低下する場合があります。フォーム入力やナビゲーション操作が多いサイトでは特に影響が出やすく、スクロール位置やUI状態が初期化されることもあります。

また、リロード処理によりサーバー負荷が瞬間的に増加したり、モバイル環境で通信量が増える場合もあります。キャッシュやロード最適化を組み合わせるなどの工夫が必要です。

5.2. クライアント機能の分散

MPAではページごとにJavaScriptが分離されることが多く、機能の一貫性を維持するための設計管理が求められます。大規模サイトではスクリプトの重複や依存関係の整理が課題となり、修正箇所が複数に分かれるとデバッグやメンテナンスの負担が増えます。

ロード順序や非同期処理の設計にも注意が必要ですが、チームでルール化やモジュール化を徹底すれば保守性と拡張性を確保できます。

5.3. 通信量の増加

MPAは毎回HTML全体を取得するため、ネットワーク負荷が増加します。画像や動画などを多用するページでは転送量が大きくなり、モバイルユーザーや低速回線では体感速度低下につながる場合があります。

サーバー側リクエスト処理量も増えるため、トラフィック急増時のスケーラビリティ設計が重要です。差分読み込みや遅延読み込みなどを組み合わせることで、通信効率を改善する工夫が求められます。

5.4. インタラクティブ性の制約

MPAはページ単位レンダリングに依存するため、リアルタイム更新や部分的なUI変更などのインタラクティブ性が制約されやすいです。SPAに比べて動的な反応が実装しにくく、インタラクティブな操作を多用するアプリではユーザー体験が限定される場合があります。

この課題を補うためには、ページ内でJavaScriptやAjaxを適切に組み込み、動的な挙動をサポートする工夫が必要です。

5.5. 開発効率の低下

MPAはページ単位で構成されるため、同じ機能を複数ページで重複して実装する場合があります。大規模サイトでは共通コンポーネントの管理やテンプレート整備が必須で、ページ数が増えると保守・管理コストも増大します。

フレームワークやテンプレートエンジンを活用することで開発効率は改善されますが、SPAと比べると開発効率の面で劣る場合があります。

6. MPA の設計指針と活用ポイント

MPA を適切に構築するには、構造を理解し、要件に合わせた設計判断が求められます。ここでは代表的な設計指針と活用ポイントを整理します。

6.1. ページ階層設計の明確化

MPAでは、ページごとの役割と内容範囲をはっきり定義することが、運用全体の安定性に直結します。URL構造やディレクトリ階層、テンプレート種別を最初に整理することで、サイト全体の見通しが良くなり、不要なページの乱立や重複コンテンツを防げます。特に大規模サイトでは、階層が曖昧だと保守時の衝突や作業漏れが起こりやすく、初期段階での設計が極めて重要です。

明確な階層構造が整備されていると、開発チーム内での役割分担もスムーズになります。たとえば「第二階層の一覧ページ担当」「詳細ページ系テンプレートの管理者」など、責任範囲を分離しやすくなるため、タスク管理の効率が大きく向上します。さらに、階層を元にテンプレートを統一できるため、更新作業の手戻りも減ります。

また、階層設計はユーザー体験にも影響します。ナビゲーションの構造、パンくずリスト、グローバルメニューは階層に基づいて構築されるため、ユーザーが迷わず情報へ到達できる導線の基礎となります。情報量が多いサイトほど、この階層の明確さが利便性に直結するため、UX設計と同時進行で検討すべき要素と言えます。

6.2. テンプレートと共通化の方針

MPAにおいてテンプレート設計は運用効率と品質の両面で重要な役割を担います。ヘッダー・フッター・サイドバーといった共通パーツを適切に設計することで、デザインの統一性を維持しながら、更新コストを大幅に削減できます。共通化が弱いサイトでは、同じ修正が複数ページに分散し、メンテナンスの工数が一気に増加してしまいます。

初期段階でテンプレートの粒度を定義することは、長期運用での品質安定に直結します。例えば「全ページ共通」「カテゴリ単位」「記事詳細専用」などの階層でテンプレートを整理すると、ページ追加時の作業量を大きく抑えられます。また、デザイン刷新を行う際にもテンプレート単位での置き換えが可能になり、サイト全体の改修スピードが向上します。

さらに、テンプレート方針はCMS側の編集画面の設計にも影響します。更新担当者が迷わず操作できる構造を作ることで、入力ミスを減らし、社内運用の生産性を高められます。テンプレートと共通部品の設計方針は、開発チームと運用チームの両面から整合性を取るべき重要なテーマです。

6.3. 遷移を前提とした UI 設計

MPAではページ遷移のたびにリロードが発生するため、UI設計では「遷移による体験」を前提に情報を整理する必要があります。1ページ内に情報を詰め込みすぎるとユーザーが迷いやすくなり、逆に分割しすぎるとページ遷移が多くなって操作コストが増えてしまいます。適切な情報配置と段階的な導線設計が求められます。

また、リロード時の体感速度低下を補うため、ファーストビューに表示する要素や、ローディング中のフィードバック(スケルトンUI・インジケータなど)を適切に配置することが重要です。特にモバイルユーザーが多い場合、読み込み中の不安を軽減するUIが満足度に大きく寄与します。

さらに、MPAは画面ごとに役割を明確に設計できるため、ユーザーの操作シナリオに沿ったUI遷移が実現しやすい構造です。フォーム入力や手続きフローなど、手順が多い場面ではMPAの特性を活かし、ページごとに焦点を絞った構成を行うことで、操作の迷いを最小限にできます。

6.4. キャッシュ戦略とパフォーマンス管理

MPAではページをサーバーから都度取得するため、キャッシュ戦略の良し悪しがパフォーマンスに大きく影響します。HTML・CSS・画像などの静的リソースを適切にキャッシュし、更新時だけバージョンを切り替える運用を行うことで、安定した高速表示を実現できます。特にCDN活用は、グローバル展開や大量アクセス時のパフォーマンス向上に不可欠です。

また、ページ単位でリソース最適化を行える点もMPAの利点です。不要なスクリプトの読み込みを避けたり、ページ固有のデータだけを効率的に提供することで、サーバー負荷とレスポンス速度を両立できます。画像の遅延読み込み(LazyLoad)や圧縮最適化など、個別最適がしやすい構造もMPAの強みです。

さらに、キャッシュの整備はスケーラビリティ向上にも寄与します。アクセスが集中するページのキャッシュヒット率を高めることで、サーバーの負荷を大きく削減でき、ピーク時の安定性も確保できます。運用フェーズでは、キャッシュポリシーと更新ルールの定期的な見直しも重要となります。

6.5. アクセシビリティと多様なデバイス対応

MPAはページ単位で構築されるため、各ページのアクセシビリティ品質がそのままサイト全体の評価に直結します。HTML構造を適切にマークアップし、スクリーンリーダーやキーボード操作に対応した設計を行うことで、誰でも利用できるUIを提供できます。アクセシビリティは検索エンジン評価にも影響するため、UXとSEOの双方にメリットがあります。

また、ページごとにレスポンシブデザインを調整できるため、デバイスごとの表示品質を細かく最適化できます。文章量の多いページ、フォーム中心のページなど、用途に応じたレイアウト設計を行うことで、多様なデバイス環境でも快適に利用できるサイトが構築できます。

さらに、MPAではページ遷移の特性上、各デバイスの通信環境も考慮した設計が重要です。画像最適化や軽量テンプレートの導入など、デバイス性能に応じて負荷を抑える工夫を行うことで、幅広いユーザー層に対して安定した体験を提供できます。

6.6. SEO・メタ情報の整備

MPAはページ単位でHTMLを生成するため、SEO施策を最も反映しやすいアーキテクチャです。各ページに適切なタイトル、説明文、OGP、構造化データを設定することで、検索結果の表示品質が向上し、クリック率の改善につながります。動的レンダリング依存のSPAと比較して、クローラーが安定して情報を取得できる点は大きなメリットです。

また、ページ階層を活かした内部リンク最適化が行いやすく、クローラーの巡回効率も向上します。パンくずリストやカテゴリページの整備は、検索エンジンへサイト構造を正しく伝えるために有効であり、ユーザーの回遊性を高める効果もあります。

さらに、メタ情報の整備は運用面にも影響します。CMSと連携してテンプレートごとにメタ情報を自動生成できる仕組みを整えることで、更新担当者の作業負担を軽減しながらSEO品質を維持できます。大規模サイトほど、こうしたメタ情報管理の仕組み化が長期運用の鍵となります。

おわりに

MPA(マルチページアプリケーション)は、各ページが独立して存在する構造を持つため、サイト全体の安定性が高く保たれるアーキテクチャです。各ページが明確に役割を担うことで、ユーザーの操作やアクセスに対して一貫した動作を提供でき、エラーや不具合の影響を局所化しやすい点が特徴です。また、ページごとにHTMLを生成するため、検索エンジンとの親和性が高く、SEO対策の観点でも有利に働きます。

さらに、MPAは段階的な拡張や機能追加に柔軟に対応できる点も大きな利点です。サイト全体を一度に大規模改修する必要がなく、個々のページ単位で更新や改善を行えるため、開発・運用コストを分散させながら効率的な管理が可能です。特に企業サイトや情報ポータル、ドキュメントサイトなど、コンテンツ量が多く更新頻度が異なるページを持つサイトに適しています。

MPAの構造は、ユーザー体験と開発効率、運用管理のバランスを取りやすい設計です。各ページが独立していることでセキュリティ管理もしやすく、サイト全体の信頼性向上にも寄与します。こうした特性から、複雑な機能や多様なコンテンツを扱うWebサイトにおいてMPAは依然として有力な選択肢であり、今後も多様な場面で活用が進むと考えられます。

EN

EN JP

JP KR

KR