タイポグラフィ完全ガイド|基礎から応用・多言語対応まで

タイポグラフィは、文字情報を読みやすく、印象深く、目的に合うかたちで伝えるための設計技術です。単に「美しいフォントを選ぶ」ことではなく、媒体やデバイス、ユーザーの文脈、ブランドのトーン、さらに言語ごとの規則や文化的背景までを踏まえ、情報の階層や視線の流れを設計する総合スキルだと捉えます。本ガイドでは、歴史的な話題は最小限にし、現場で判断に迷わないための技術的な基準と具体的な実装を中心に解説します。

現代のデザイン実務では、スクリーンと紙、デスクトップとモバイル、日本語と英語と韓国語、といった多様な条件が同時に絡み合います。可読性だけでなく、表示パフォーマンス、アクセシビリティ、ブランド一貫性、運用性までを総合的に設計することが成果を左右します。本記事は、基礎から応用、そしてグローバル対応までを一貫した流れで学べる構成にしています。

1. タイポグラフィとは?

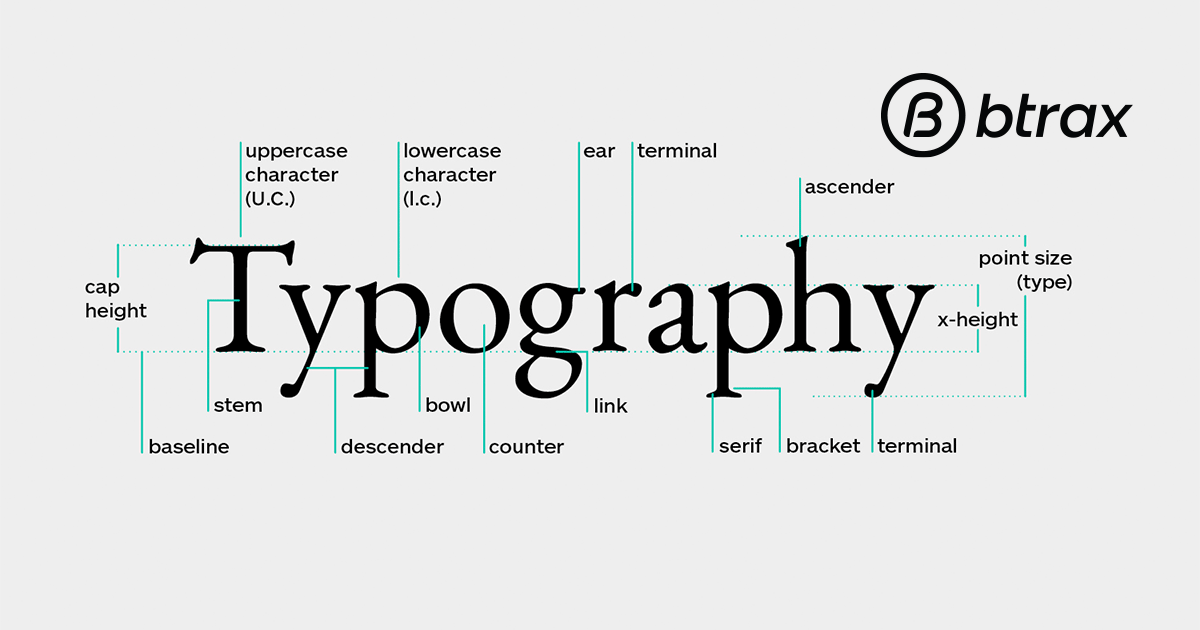

タイポグラフィの核は情報設計にあります。ユーザーが最小の認知負荷で内容を理解できるよう、視線の導線、情報の優先度、まとまりと余白のバランスを整えます。文字サイズは単独では決まりません。行長(1行の文字数)、行間(行送り)、字間(トラッキング)、字詰め(カーニング)、段落間のマージン、見出しと本文のサイズ比など、相互に影響するパラメータの組み合わせで最適点が決まります。

特にスクリーンベースでは、表示解像度、OS・ブラウザのレンダリング差、フォントファイルのヒンティングやヒューマンリーディングの習慣が可読性を左右します。設計の出発点として、本文の基本サイズ(ベースサイズ)を決め、比例関係(タイポスケール)で見出しや注釈のサイズを導出すると、媒体が変わっても一貫性を保ちやすくなります。

2. フォントと書体の違い

現場で混同されがちな概念を明確に区別します。書体(Typeface)はデザインの設計思想・スタイルそのものを指し、フォント(Font)はその書体を具体的なウェイト・スタイル・サイズなどで実装した配布単位を指します。制作・運用・ライセンス・ファイル最適化の観点が絡むため、両者の違いを理解するとチーム内の意思疎通や見積もりがスムーズになります。

項目 | 書体(Typeface) | フォント(Font) |

| 定義 | デザインの設計思想・字形の体系 | 書体を実装した具体ファイル(例:Regular/Bold、Italic 等) |

| 単位 | 名称で識別(例:游ゴシック、Inter) | ウェイト・スタイルごとのファイル(例:Inter-Bold.woff2) |

| 管理対象 | 造形・字種・オープンタイプ機能 | フォーマット・ヒンティング・サブセット・フォント表示戦略 |

| 運用 | ブランド選定・多言語展開・法的適合 | 配信最適化・ライセンス遵守・サイズ削減 |

| 例 | 明朝体、ゴシック体、Humanist Sans | Meiryo Regular 16px、Noto Sans JP Bold |

書体は「設計思想」ですので、ブランドトーンや読み手の文化背景と結びつきます。一方でフォントは「配布物」であり、Web なら WOFF2 化やサブセット化、font-display やプリロード設定など実装の論点が発生します。運用まで見据えて選定・調達・配信を設計することが実務的な成功につながります。

3. フォントの種類と特徴

3.1 セリフ体とサンセリフ体

セリフ体は字端の飾り(セリフ)を持ち、長文の紙媒体で可読性が高い場合が多い一方、低解像度のスクリーンでは微細なセリフがノイズ化しやすい傾向があります。サンセリフ体は線が均質で小サイズでも視認性が高く、UI やデジタルの本文で採用されやすいです。もっとも、現代の高解像度環境ではセリフ体の本文運用も十分可能です。重要なのは、用途・解像度・行長・行間と合わせた全体最適であり、媒体横断で一貫した読みやすさを担保することです。

3.2 ディスプレイフォントと本文用フォント

ディスプレイフォントは見出し・広告・ヒーローエリアなどで強い個性を出すために設計され、極端なコントラストや装飾、タイトな字詰めが特徴です。本文用フォントは長文の可読性を重視し、x ハイトやカウンターが広めに設計されます。以下は判断の目安です。

観点 | ディスプレイ用 | 本文用 |

| 目的 | 印象・差別化・トーン提示 | 長時間読んでも疲れにくい |

| x ハイト | 小さめ〜極端な変化あり | 中〜やや大きめで安定 |

| 字間 | タイト〜装飾的 | 安定・広め |

| 推奨サイズ | 24px 以上目安 | 14–18px(モバイルは15–17px目安) |

3.3 可読性と印象の違い

可読性は速度と正確性の関数として評価します。印象は文化連想と造形言語に基づく主観要素ですが、用途別の一般的傾向を押さえると意思決定が早くなります。

たとえば Humanist 系サンセリフはフレンドリーで読みやすい印象、Neo-grotesque 系はニュートラルでシステマティック、モダンな Didone 系セリフはエレガントでラグジュアリーな印象を与えやすいです。ただし印象評価は文脈依存ですので、必ず実サイズ・実コンテンツでモックし、行長や行間を含めて総合評価します。

4. タイポグラフィの要素

タイポグラフィは複数パラメータの同時解法です。基準文字サイズを起点に、行長、行送り、字間、段落間、階層比を関係式として捉えます。一般的に、英数字主体の本文では 1 行あたり 45–75 文字が読みやすいとされ、日本語や韓国語では 28–40 文字前後が目安になります。行送りは本文で 1.5–1.8、見出しでは視覚的密度を保つため 1.2–1.4 程度が多くなります。

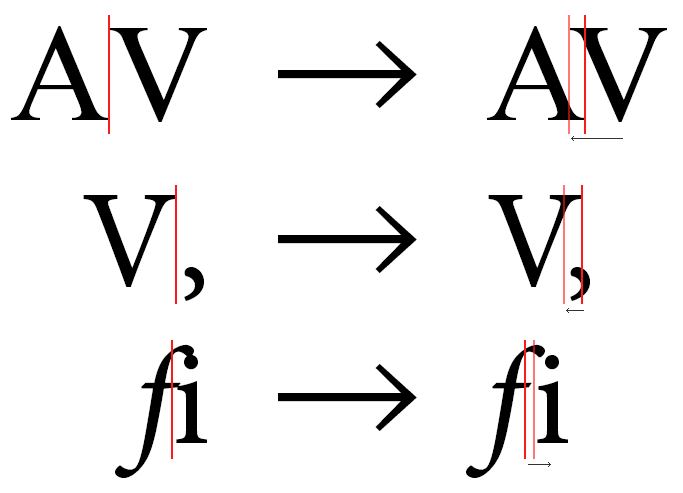

カーニングは文字ペア間の最適化で、読み速度と版面の安定に寄与します。Web 実装ではブラウザの自動カーニングに加え、OpenType の kern、和文のプロポーショナル詰め(palt / pkna)の有効化が有効です。段落前後のスペーシングは、情報のまとまりを視覚化する重要な手段で、階層ごとに倍率で設計すると一貫性が保てます。ベースライングリッドの導入は、複数言語・複数コンポーネントのレイアウトを安定させる強力な方法です。

5. 可読性を高めるデザインテクニック

5.1 スクリーンと紙媒体における違い

紙はインクの滲みや反射光が前提で、点字的な微細表現や高コントラストのセリフ体が活きます。スクリーンは発光体で、ピクセルグリッド・サブピクセルレンダリング・OS のヒンティングが文字の縁に影響します。同じサイズ指定でも OS・ブラウザ・レンダラーで見えが異なるため、デバイス横断の検証が不可欠です。スクリーンでは、本文サイズを 16px 以上、行送りを 1.6 前後に設定し、レンダリング差を吸収するのが実務的です。印刷は pt ベースでサイズ管理し、解像度(300–600dpi 以上)と紙質を加味して字間・行間を微調整します。

5.2 配色とコントラストの重要性

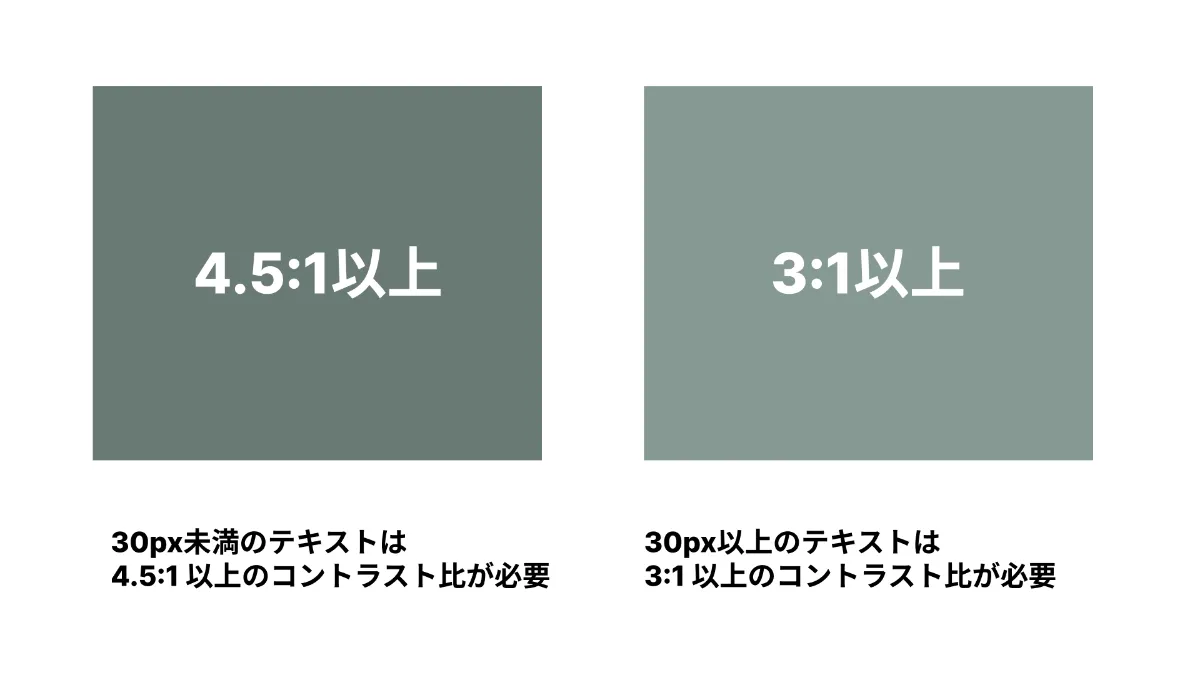

文字の読みやすさは背景とのコントラスト比に強く依存します。一般的なガイドラインでは、本文は 4.5:1 以上、見出しや大きな文字は 3:1 以上が目安になります。

濃色背景に明色文字を置く場合、視覚的な「にじみ」を抑えるために字間をわずかに広げ、ウェイトを一段下げると安定します。背景色同士の組み合わせでもコントラストが変動するため、アクセントカラーと本文色の組み合わせを表で管理すると判断が早くなります。

背景 | 本文色 | 目安コントラスト | メモ |

| #FFFFFF | #111111 | 高 | 標準的な本文。長文向き |

| #111111 | #FFFFFF | 高 | 反転配色。行間広めで疲労軽減 |

| #F5F7FA | #222222 | 中高 | ダッシュボード等の長時間閲覧 |

| ブランド色濃 | 白系 | 中〜高 | 字間やウェイトで視認性調整 |

5.3 アクセシビリティに配慮したタイポグラフィ

誰もが読める文字を目指すには、相対単位とユーザー設定を尊重する設計が前提になります。Web では rem や em を基本単位とし、OS のアクセシビリティ設定やブラウザの拡大に追従できるようにします。行間は 1.5 以上、段落間も視覚的なまとまりが認識しやすいよう余白を確保します。リンクは色差だけに頼らず下線で示し、ホバーやフォーカスで明確に変化させます。

長文の大文字連続は避け、語間が読みにくくなるケースではレター間隔をわずかに広げます。可読性配慮フォントの導入は選択肢の一つですが、まずはコントラスト、行間、行長、単位の相対化といった基礎を丁寧に整えることが実効的です。

6. 実践に役立つタイポグラフィ応用

6.1 Webデザインでのベストプラクティス

Web 実装では読みやすさとパフォーマンスを両立させます。フォントは可能なら自社配信し、WOFF2 を優先、必要字形のみサブセット化します。初回描画を阻害しないよう、<link rel="preload"> と font-display: swap を組み合わせ、FOUT を許容しつつ LCP を改善します。

フォントスタックは言語フォールバックまで含めて設計し、OS ネイティブフォントを適切に並べます。レスポンシブなタイポスケールには clamp() を用いると、画面幅に合わせて自然に拡縮します。オープンタイプ機能は対象言語に応じて有効化します。

/* フォント読み込みと表示戦略 */@font-face {font-family: "Brand Sans JP";src: url("/fonts/brand-sans-jp.woff2") format("woff2");font-weight: 300 800; /* 可変フォントを想定 */font-display: swap;unicode-range: U+0020-007E, U+3000-30FF, U+4E00-9FFF; /* 英数・仮名・CJK */}/* 言語別フォールバックを含むスタック例(日本語主体) */:root {--font-sans-jp: "Brand Sans JP","Noto Sans JP","Hiragino Kaku Gothic ProN","Meiryo",system-ui,-apple-system,"Segoe UI","Helvetica Neue",Arial,sans-serif;}/* ベースとスケール(clampでレスポンシブ) */html { font-size: 100%; } /* ユーザー設定に追従 */body {font-family: var(--font-sans-jp);font-size: clamp(1rem, 0.95rem + 0.5vw, 1.125rem);line-height: 1.65;text-wrap: balance; /* 見出しの折返しを最適化(対応ブラウザで有効) */}/* OpenType 機能(和文のプロポーショナル詰め・欧文カーニング) */body {font-kerning: normal;font-feature-settings: "kern" 1, "liga" 1, "palt" 1;}/* 見出しの階層比(例) */h1 { font-size: clamp(2rem, 1.6rem + 2vw, 2.75rem); line-height: 1.25; }h2 { font-size: clamp(1.5rem, 1.2rem + 1.2vw, 2rem); line-height: 1.3; }h3 { font-size: clamp(1.25rem, 1.1rem + 0.6vw, 1.5rem); line-height: 1.35; }

読み込み順は CSS より前にプリロードを置き、クリティカル CSS 内でベースタイポだけ定義すると初回描画が安定します。変数フォント(可変ウェイト)を活用すると、ファイル点数を減らしつつデザイン自由度を確保できます。

6.2 モバイルデザインにおける注意点

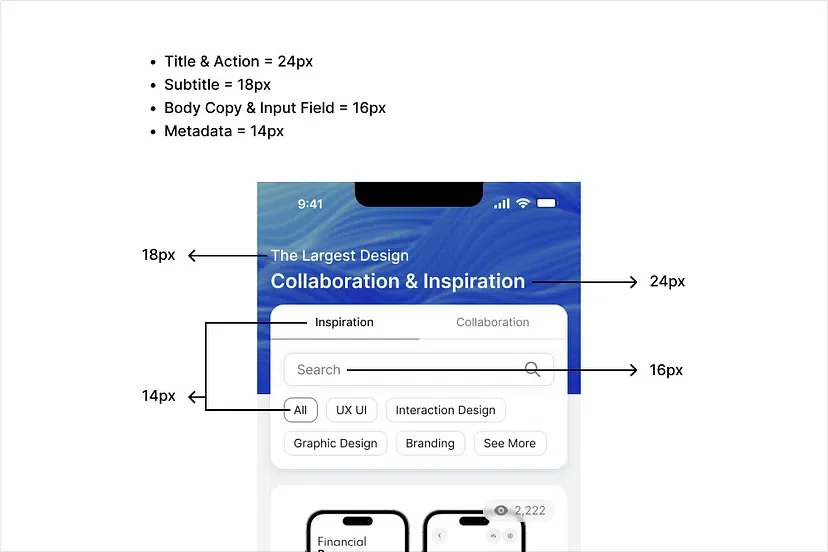

モバイルでは視距離が短く、視野の周辺が物理的に制限されるため、行長は短めに、行間はやや広めに設計します。本文の実効サイズは 15–17px を起点とし、UI テキストは OS ガイドラインの最小サイズを下回らないようにします。

iOS/Android のダイナミックタイプやユーザーの文字サイズ設定を尊重し、相対単位で設計して拡大時に折返しや行間が破綻しないかを検証します。行間は 1.6–1.8 程度、段落間は本文サイズの 0.6–1.0 倍を目安に取り、タップ対象の周囲には十分な余白を確保します。高コントラストテーマに切替えても情報階層が崩れないよう、色だけに依存しない階層設計を行います。

6.3 ブランドデザインにおける一貫性

ブランドは文字で語り続けます。各プロダクト・媒体でバラバラな判断が生まれないよう、タイポグラフィ仕様をデザインシステムに落とし込みます。ベースサイズ、スケール、行間、段落間、見出し階層比、言語別フォントスタック、リンク表現、アクセシビリティ要件をトークン化すると再現性が高まります。下表は運用時に便利な要素分解の例です。

トークン | 例 | 説明 |

| font.family.sans.ja | Brand Sans JP, Noto Sans JP,… | 言語別スタック |

| font.size.base | 16px | 本文基準サイズ |

| font.scale.ratio | 1.25 | 見出し倍率(モジュラー比) |

| line.height.body | 1.65 | 本文行送り |

| space.paragraph | 0.8em | 段落間隔 |

| color.text.body | #222222 | 本文色 |

| link.style | 下線 + 色差 | 色覚に依らない識別 |

ブランドフォントは多言語展開や Web 配信を踏まえたライセンスで調達し、代替フォントも含めて許諾範囲と配信方式を明記します。

7. グローバル視点のタイポグラフィ

7.1 多言語対応における課題(日本語・英語・韓国語など)

多言語では文字幅・行分割規則・字面の上下左右の余白(メトリクス)が異なるため、単純な置換では版面が崩れます。英語は単語単位で改行されハイフネーションが機能しますが、日本語・韓国語は禁則や分割規則に従い単語境界が視覚化されにくいため、行長の適正がよりシビアになります。

和文では等幅カナとプロポーショナル仮名の扱い、韓国語では word-break: keep-all; による不自然な分割回避が論点になります。フォントミックス時はベースラインとxハイトの整合を確認し、混植で違和感が出る場合はウェイトやサイズを微調整して視覚的等価を取ります。

実装面では、言語別に lang 属性を付与し、ブラウザの行分割とハイフネーションを適切に動作させます。和文は line-break: strict; または loose; を使い分け、韓国語は word-break: keep-all;、欧文は hyphens: auto; で単語折返しの違和感を抑えます。

/* 言語別の行分割・折返しチューニング */

:lang(ja) { line-break: strict; word-break: normal; }:lang(ko) { word-break: keep-all; line-break: normal; }:lang(en) { hyphens: auto; word-break: normal; }

7.2 国際的なフォント選びのポイント

国際展開では、字種のカバー率、ライセンス、ファイルサイズ、ヒンティング品質、ブランドトーンの一貫性が主要判断軸になります。CJK を含むとフォントサイズが大きくなるため、サブセット化やレイテンシ対策が重要です。

欧文と CJK を別ファイルに分け、先に欧文を読み込む設計は初期表示を安定させます。グローバルチームでは、表示差(OS/ブラウザ/言語)を許容する「許容帯」を定義し、完全一致ではなく体験の同等性を品質目標に据えると運用が現実的になります。

7.3 グローバルブランドのパターン

多くの国際ブランドは、本文用にニュートラルなサンセリフを採用し、見出しで個性を出す構成をとります。CJK は信頼性の高い汎用ファミリーをベースにしつつ、ブランドのトーンが必要な場面では限定的にディスプレイ系を重ねます。

Web では自社ホストと CDN を併用し、可変フォントでウェイトを統合、各言語のフォールバックを明示してレンダリング差を制御します。社内向けには「言語別フォントスタック表」「推奨サイズと行間の一覧」「配色とコントラストの組合せ表」「アクセシビリティ要件チェック」を1枚にまとめ、デザイナーとエンジニアが同じ指標で意思決定できる状態を保ちます。

おわりに

タイポグラフィは媒体や文脈、ユーザーや言語ごとに最適解が変わる設計プロセスです。基本のサイズやスケール、行長や行間、コントラストや階層を一貫した指標で管理することで、可読性とブランドらしさを両立できます。

次の実践ステップとしては、実案件の本文や見出しを指標に沿って設計し、OS・ブラウザ・端末・言語を跨いでレビューすることが有効です。clamp()によるレスポンシブ設計、font-display: swapやプリロード、lang属性や行分割の調整、コントラスト基準の遵守と相対単位の導入など、すぐに取り入れられる改善点も多くあります。継続的な検証と仕組み化が、読みやすさと表現力を長期的に支える鍵となります。

EN

EN JP

JP KR

KR