タイポグラフィー16の原則|デザインを成功に導く実践的ガイド

タイポグラフィーは、単なる「文字の配置」や「書体の選択」以上のものです。ユーザーにとっての読みやすさ、情報の伝わりやすさ、そしてデザイン全体の美しさを支える基盤的な要素です。優れたタイポグラフィーは、ユーザーが文章に没頭できる環境を整え、逆に拙いタイポグラフィーは、読みづらさや不快感を生み出します。

この記事では、タイポグラフィーデザインにおける基本的かつ普遍的な16の原則を徹底的に解説します。単なる理論ではなく、実際のデザイン現場で役立つ実践的な知識として、文字組みの技術、色彩の活用、余白の設計などを体系的に整理し、初心者から上級者まで幅広く応用できる内容を提供します。

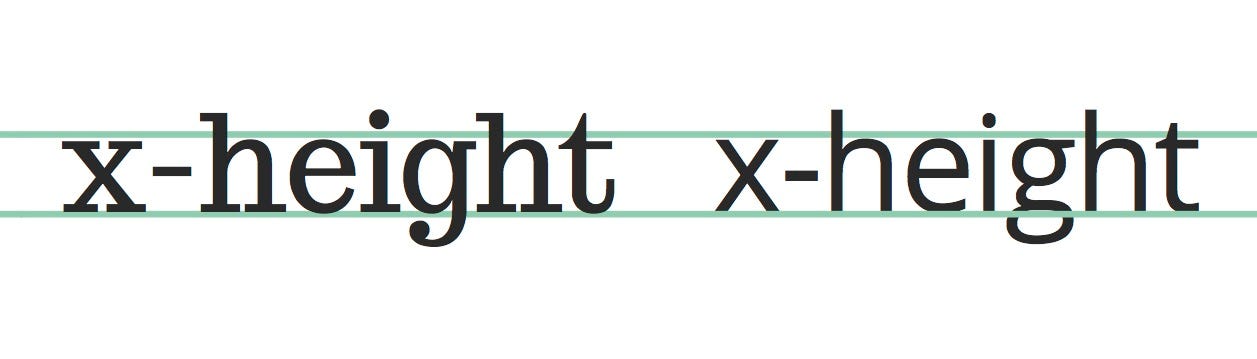

1. エックスハイトを基準にする

エックスハイトとは、小文字「x」の高さを基準とするフォント設計の考え方です。この高さはフォント全体の印象を大きく左右し、可読性の基本的な指標となります。異なるフォントを組み合わせるときにエックスハイトが揃っていないと、文字がバラバラに見え、統一感を損ないます。

たとえば、本文に使うフォントと見出しに使うフォントのエックスハイトが大きく異なると、ユーザーは違和感を覚えます。逆に揃えておけば、異なる書体でも一貫性のあるデザインに仕上がります。

フォントを選ぶ際は、デザイン性だけでなく「エックスハイトの高さのバランス」を確認することが重要です。

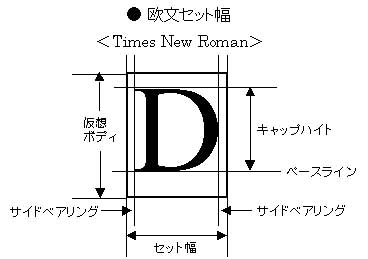

2. セット幅を理解する

フォントの横幅である「セット幅」は、テキストの読みやすさを左右する重要な要素です。標準は1ポイントあたり1/72インチで、この基準が崩れると、文字間隔のリズムが乱れます。

狭すぎるセット幅は圧迫感を与え、広すぎると行ごとのつながりが弱まり、読みづらくなります。デザイナーは文字サイズだけでなく、セット幅にも意識を向けることで、文章全体の調和を実現できます。

例:

- 新聞や雑誌:狭めのセット幅で情報を凝縮

- Webやアプリ:標準かやや広めに設定し、デジタル画面での可読性を確保

3. 行間はフォントサイズの1.25〜1.5倍

行間(リーディング)は、読者が文章を追う際の快適さに直結します。行間が狭いと文字が詰まって見え、広すぎると文章が分断されてしまいます。

標準は「フォントサイズの1.25〜1.5倍」。本文テキストで12ptなら、行間は15pt〜18ptが理想的です。特にスマートフォンのような小さな画面では、適切な行間を確保することで読みやすさが飛躍的に向上します。

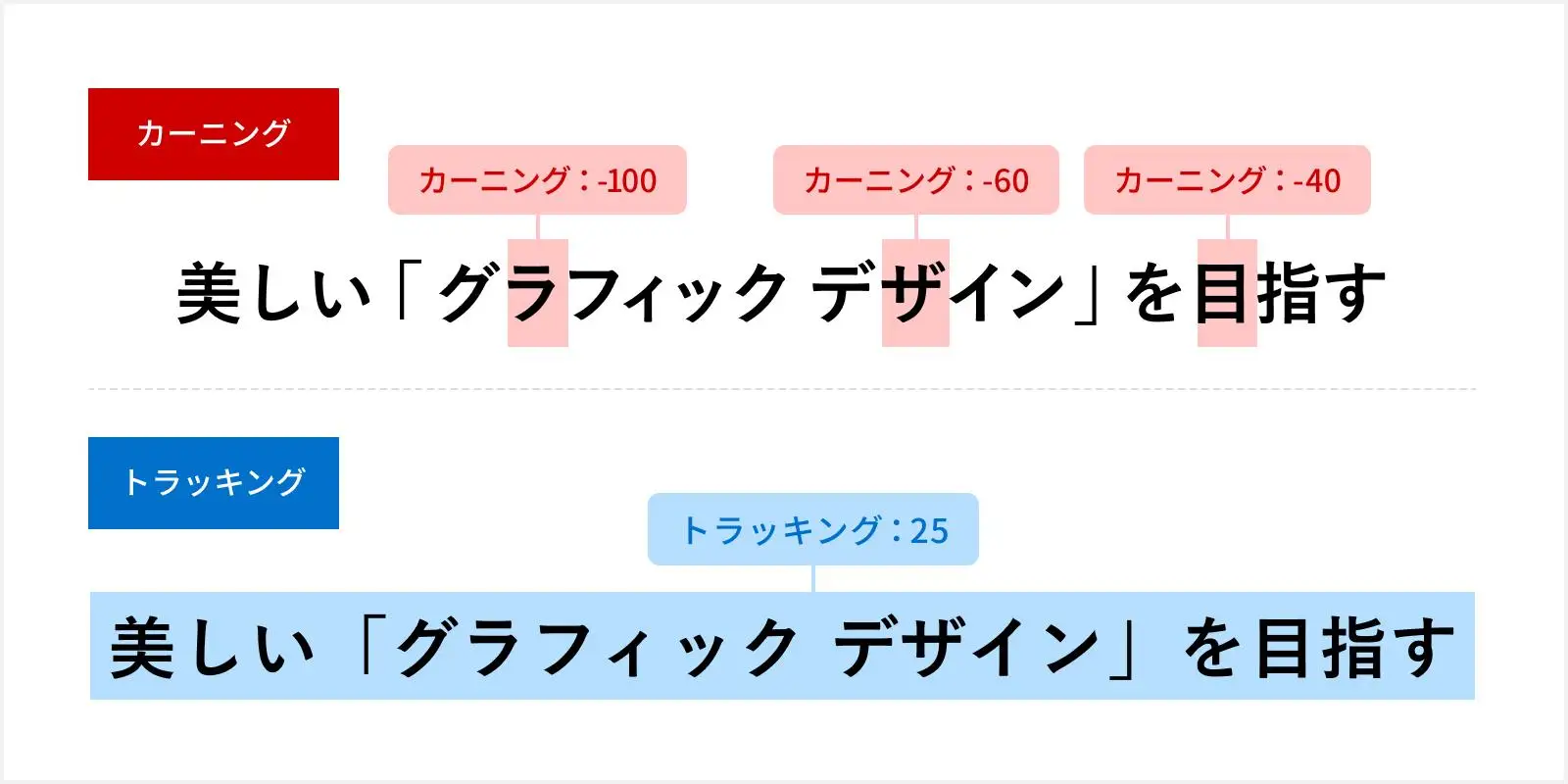

4. カーニングとトラッキングを調整する

文字間隔の調整はタイポグラフィーの要です。

- カーニング:文字ペアごとに個別調整する。例:「AV」はそのままだと間が広いため詰める。

- トラッキング:段落全体の文字間隔を均一に調整し、全体のまとまりを作る。

適切な調整によって、テキストは滑らかに見え、読者は無意識に読みやすさを感じます。

5. セリフかサンセリフを選択する

セリフ体は可読性が高く、長文に適しており、紙媒体でも伝統的に使われています。一方でサンセリフ体は、シンプルでモダンな印象を与え、デジタル環境に適しています。

選択の基準は以下の通りです。

使用場面 | 推奨フォント |

| 長文、学術的文書 | セリフ体 |

| 短文、デジタル画面 | サンセリフ体 |

| 子どもや高齢者向け | サンセリフ体(シンプルで見やすい) |

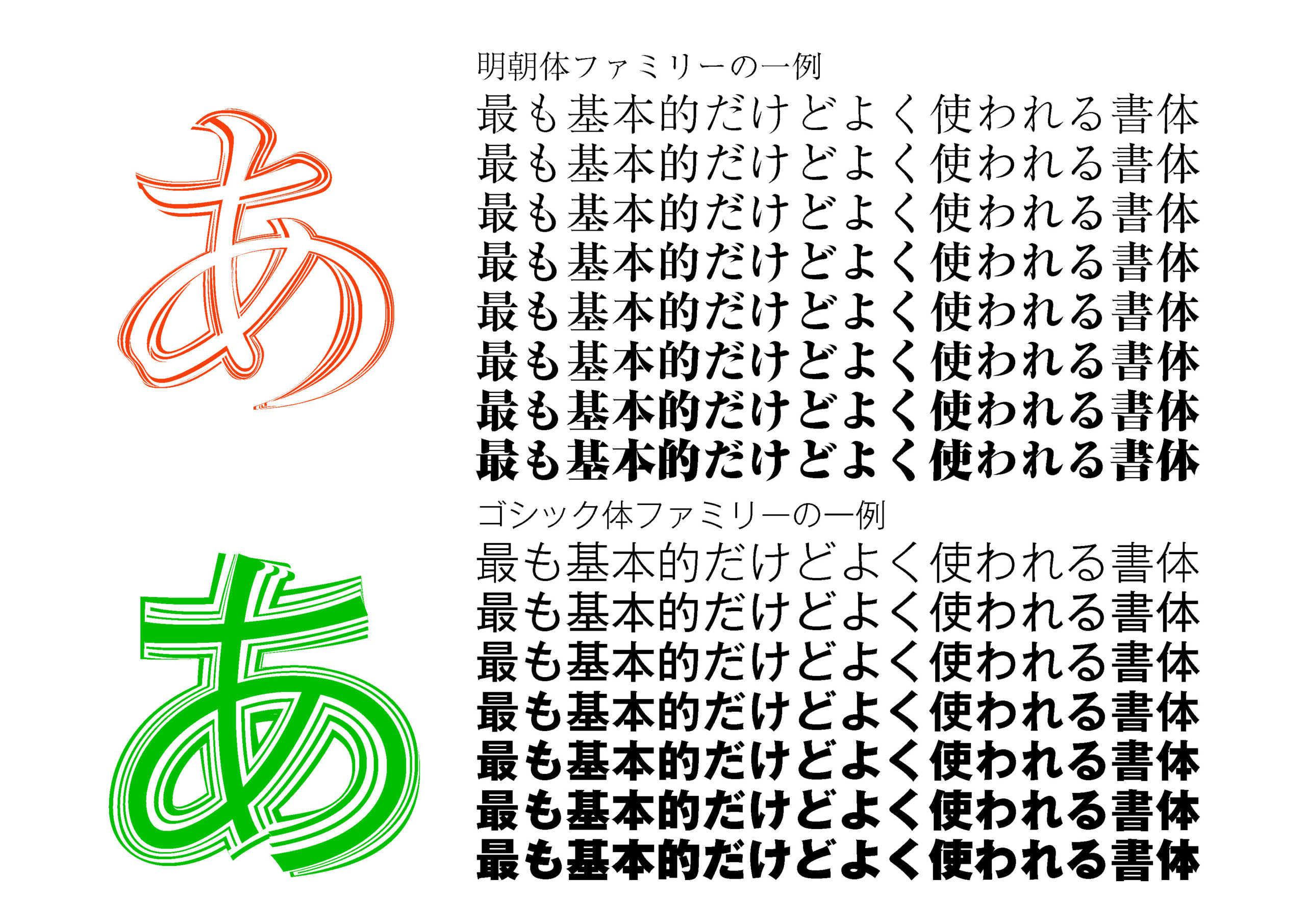

6. フォントファミリーを考慮する

フォントファミリーとは、同じデザインコンセプトを持ちつつ、太さやスタイルを変えた一連のフォント群のことです。プロジェクトの規模に応じて必要なウェイトやスタイルを確保できるかどうかが重要です。

大規模プロジェクトでは、見出し・本文・キャプションごとに異なるウェイトを使い分けることで、情報に明確な階層を作り出すことができます。

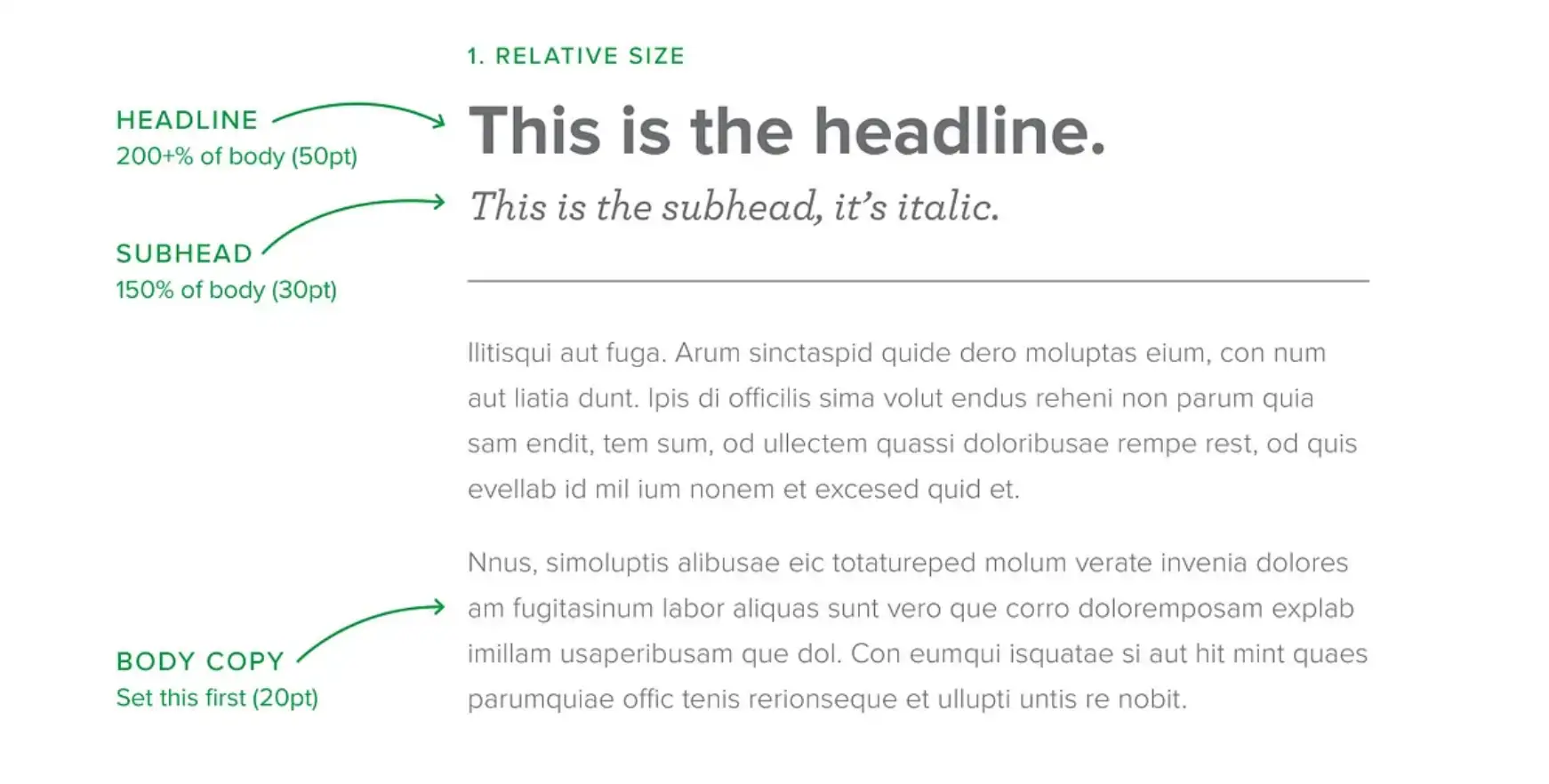

7. 階層(ヒエラルキー)を設ける

情報には必ず重要度があります。その優先順位をデザインで明確に伝えることが、読みやすい文章につながります。

- 大見出しは大きなサイズと太字で強調

- 小見出しはやや小さく調整

- 本文は標準のウェイトで統一

これにより、読者は視線の流れに従って情報を整理できます。

8. フォントを適切に組み合わせる

フォントの組み合わせはデザインに奥行きを与えますが、相性の悪いフォントを選ぶと不統一感が出ます。

定番の手法は「セリフ+サンセリフ」の組み合わせです。例えば見出しをサンセリフ、本文をセリフにすることで、情報の差別化が明確になります。

9. フォントの種類は最小限にする

多くのフォントを使いすぎると、統一感が失われます。最大でも3種類に抑え、本文、見出し、小見出しに役割を分けるのが鉄則です。

フォント数を絞ることで、読者は無意識に「整理された印象」を受け、読みやすさが向上します。

10. 中央揃えを多用しない

中央揃えは短いフレーズでは効果的ですが、長文では読みにくくなります。行頭が揃わないため、視線の移動に負担がかかるからです。

適切な使い方:タイトル、キャッチコピー、ポスターの短文など。本文では基本的に左揃えを採用すべきです。

11. 可読性を最優先にする

タイポグラフィーはまず「読めること」が前提です。背景色と文字色のコントラストを確保し、派手すぎるフォントは装飾的用途に限定します。

小さいスクリーンや暗い背景では特に可読性が損なわれやすいため、慎重に設計する必要があります。

12. 適切な配色を意識する

色は文字の印象を決定づける大きな要素です。色彩心理学に基づき、目的に応じた色を選択します。

- 青:信頼性、安心感

- 赤:注意喚起、情熱

- オレンジ:活気、食欲増進

- 黒:高級感、安定感

フォントカラーを適切に選ぶことで、ブランドメッセージを効果的に伝えられます。

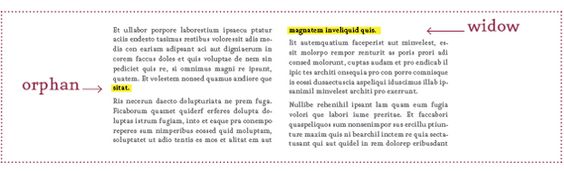

13. オルファンとウィドーを避ける

オルファン(段落冒頭が前ページに孤立)、ウィドー(段落末尾が次ページに孤立)は、文章の流れを崩します。これらを適切に処理することで、完成度が格段に高まります。

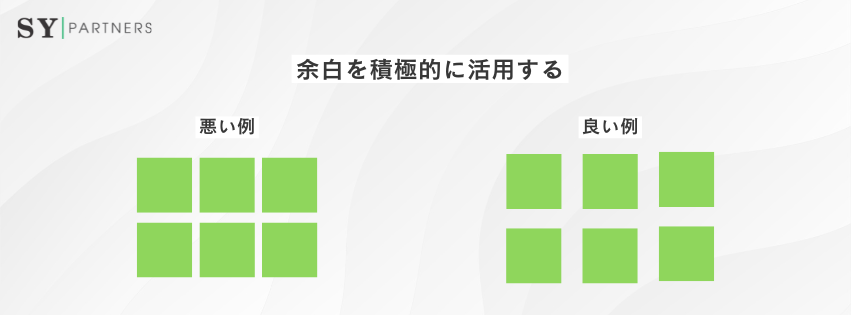

14. 余白を積極的に活用する

余白は単なる「空白」ではなく、デザインの一部です。適切に余白を設けることで、ユーザーの視線を誘導し、重要な情報を際立たせることができます。

例:イヤホンの広告で周囲を余白で囲み、ノイズキャンセリング効果を視覚的に表現する。

15. 流行に流されすぎない

デザインにはトレンドがありますが、安易に追うと短期間で古くなります。流行を盲目的に採用するのではなく、その背景を分析し、必要な要素だけを取り入れる姿勢が重要です。

16. インスピレーションを多方面から得る

優れたタイポグラフィーは、既存の事例から学ぶことができます。雑誌、ポスター、Webサイトなど、多様なメディアを観察し、何が効果的かを分析する習慣を持つことが、デザイナーとしての成長につながります。

おわりに

タイポグラフィーの16原則は、読みやすく、かつ美しいデザインを作るための基本的な指針です。これらを理解し、適切に応用することで、どのような媒体でもユーザーに快適な体験を提供できます。

ただし、これらの原則は絶対的なルールではなく、時に意図的に破ることで新しいデザイン表現が生まれることもあります。重要なのは、基本を理解したうえで、状況に応じた柔軟な判断ができることです。

グローバル市場で通用するタイポグラフィーを実現するために、本記事で紹介した原則を活用し、実践に落とし込んでください。そうすることで、単なる文字の配置ではなく、ユーザー体験を豊かにする「デザイン」としてのタイポグラフィーを実現できるでしょう。

EN

EN JP

JP KR

KR