SaaS・PaaS・IaaSの違いとは?クラウドサービスの特徴と活用例を徹底解説

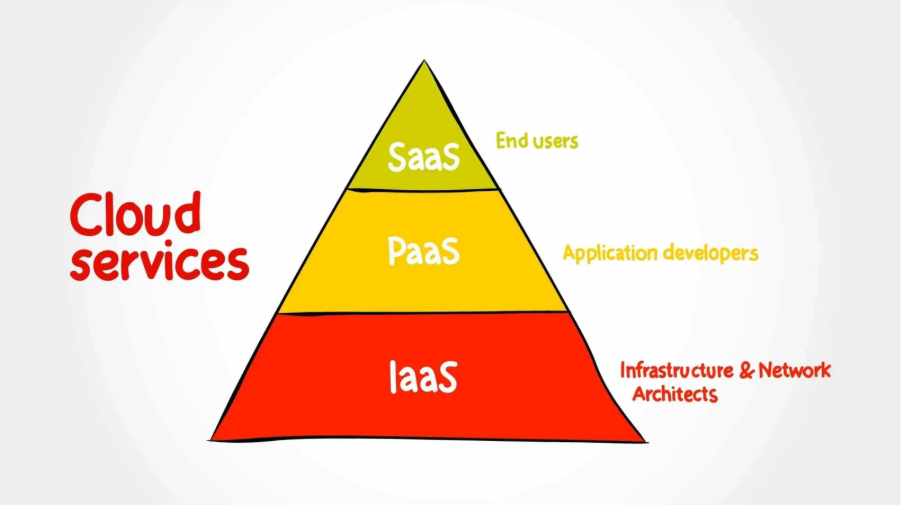

クラウドコンピューティングは、ITインフラの提供形態に大きな変革をもたらしています。これまで企業が自前でサーバーやソフトウェアを管理していた時代から、必要なリソースをインターネット経由で利用できる時代へと移行しました。その中心にあるのが、SaaS、PaaS、IaaSという三つの代表的なサービスモデルです。

これらのモデルは、それぞれ異なるレイヤーのサービスを提供しており、利用者の目的や運用体制に応じて適切に選択することが重要です。正しく理解することで、コストの最適化や開発スピードの向上、運用負担の軽減といったメリットを最大化でき、クラウド活用の効果を十分に引き出すことが可能となります。

本記事では、SaaS・PaaS・IaaSの定義や特徴、具体的な活用例を体系的に整理し、それぞれの違いを明確に解説します。さらに、導入の判断基準として比較表を用いることで、企業の規模や目的に応じた選定ポイントを示し、実務におけるクラウド活用の理解を深めるための情報を提供します。

1. SaaSとは?

1.1 SaaSの定義

SaaS(Software as a Service)とは、ソフトウェアをクラウド上で提供するサービス形態を指します。利用者は自らインストールや管理を行う必要がなく、インターネット経由でアプリケーションを利用できます。

一般的な例としては、Google Workspace、Microsoft 365、Salesforceなどが挙げられます。これらのサービスは、常に最新の状態に保たれ、ユーザーはメンテナンスやアップデートの負担から解放されます。

1.2 SaaSの特徴

特徴 | 説明 |

アプリケーション提供 | Webブラウザやアプリからすぐに利用可能 |

インフラ不要 | サーバやストレージの管理はクラウド側が担当 |

自動アップデート | 新機能やセキュリティ更新が自動で反映される |

多端末対応 | PC・スマホ・タブレットなどで利用可能 |

低初期コスト | 初期導入費用がほとんど不要でサブスク課金が中心 |

高可用性 | クラウド側で冗長構成が管理され、障害に強い |

コラボレーション機能 | 複数ユーザーで同時に利用・共有可能 |

セキュリティ対策済み | 認証・暗号化・権限管理などをクラウド側が提供 |

これらの特性により、SaaSは中小企業から大企業まで幅広く採用されています。特に運用コスト削減とスピーディな導入を重視する場合に適しています。

2. PaaSとは?

2.1 PaaSの定義

PaaS(Platform as a Service)は、アプリケーション開発に必要な環境をクラウド上で提供するモデルです。開発者はインフラ構築やOS設定を意識せず、アプリ開発やテスト、デプロイに集中できます。

代表的なサービスには、Google App Engine、AWS Elastic Beanstalk、Microsoft Azure App Serviceなどがあります。

2.2 PaaSの特徴

特徴 | 説明 |

開発環境・ミドルウェア提供 | クラウド上に必要な環境が整備され、セットアップ不要 |

コード開発に集中 | インフラ構築の知識がなくてもアプリ開発可能 |

スケーラビリティ・自動バックアップ | 必要に応じてリソース拡張、データ保護機能が標準搭載 |

チーム開発・CI/CD支援 | 複数人での開発や自動デプロイの構築が容易 |

運用管理負担軽減 | OSやミドルウェアの更新・保守をクラウド側が管理 |

多言語・フレームワーク対応 | 複数のプログラミング言語やフレームワークをサポート |

モニタリング・分析機能 | アプリの状態やパフォーマンスをリアルタイムで監視可能 |

高可用性 | 障害時も自動フェイルオーバーでサービス停止を最小化 |

PaaSは、開発スピードを重視する企業や、継続的なアプリケーション改修を行う開発チームにとって有効な選択肢です。

3. IaaSとは?

3.1 IaaSの定義

IaaS(Infrastructure as a Service)は、サーバーやストレージ、ネットワークといったITインフラをインターネット経由で提供するサービスモデルです。ユーザーは仮想マシンを自由に構築・設定でき、柔軟な環境構築が可能です。

主要な提供例には、Amazon EC2、Microsoft Azure、Google Compute Engineなどがあります。

3.2 IaaSの特徴

特徴 | 説明 |

仮想サーバ・ストレージ提供 | 必要なサーバやストレージをクラウド上で柔軟に利用可能 |

自由度の高い環境構築 | OSやミドルウェア、ネットワーク設定を自由にカスタマイズ可能 |

スケーラビリティ | リソースを必要に応じて拡張・縮小できる |

コスト最適化 | 利用した分だけ課金され、初期投資を抑えられる |

インフラ管理の柔軟性 | パッチ適用やバックアップなど、運用を自分で管理可能 |

高可用性 | 複数リージョンや冗長構成で障害対策が可能 |

セキュリティ制御 | ファイアウォールやアクセス権限などを自由に設定可能 |

自動化対応 | IaC(Infrastructure as Code)で構成管理やデプロイを自動化可能 |

IaaSは、システム要件が複雑なプロジェクトや独自構成を必要とする企業に最適です。

4. SaaS・PaaS・IaaSの違い

それぞれのサービスモデルは、提供範囲や利用者の責任範囲に明確な違いがあります。以下の表はその比較を示しています。

項目 | SaaS | PaaS | IaaS |

提供内容 | ソフトウェア | 開発プラットフォーム | インフラ(サーバー・ネットワーク) |

管理範囲 | サービス提供者が全管理 | OS以下は提供者、アプリ開発は利用者 | ハードウェア以外は利用者が管理 |

カスタマイズ性 | 低い | 中程度 | 高い |

主な利用者 | 一般ユーザー・業務担当者 | 開発者 | システム管理者・エンジニア |

代表的サービス | Google Workspace, Salesforce | Google App Engine, AWS Beanstalk | AWS EC2, Azure VM |

料金体系 | 月額・年額課金が中心 | 使用量やリソースに応じた課金 | 使用量・時間単位の従量課金が中心 |

拡張性 | 低~中程度 | 高い(アプリや機能の追加が容易) | 非常に高い(自由にリソース構成可能) |

セキュリティ管理 | プロバイダーに依存 | OS以下はプロバイダー、アプリは利用者 | 利用者がほぼ全て管理 |

SaaSは利便性、PaaSは開発効率、IaaSは柔軟性に優れるという特長を持ちます。導入目的や利用環境に応じて適切なモデルを選択することが重要です。

5. 各サービスモデルの活用例

クラウドサービスは提供形態によってSaaS、PaaS、IaaS、DaaS、BaaS、FaaSなどに分類されます。それぞれのモデルは特性や用途が異なり、企業や開発者は目的に応じて最適なサービスを選択できます。これらのモデルを適切に活用することで、導入コストや開発期間を削減しつつ、スケーラブルで柔軟なシステム運用が可能になります。本章では、代表的なモデルごとに具体的な活用例を詳しく解説します。

5.1 SaaSの活用例

SaaS(Software as a Service)はクラウド上で提供されるソフトウェアをインターネット経由で利用するモデルです。ユーザーはソフトウェアのインストールやサーバー管理を意識せずにサービスを利用できるため、特に業務効率化やリモートワーク環境に適しています。

SaaSは多くの場合、月額課金制で提供され、初期投資が少なく済む点も企業にとって大きな魅力です。

5.1.1 業務システム

勤怠管理、経費精算、プロジェクト管理などの業務システムは、SaaSで導入することでサーバー構築やソフトウェアのインストールを省略でき、短期間で運用開始可能です。特に中小企業や複数拠点を持つ企業では、各拠点で同一の環境を迅速に整備できるため、管理負荷を大幅に削減できます。

導入後も自動アップデートが適用されるため、セキュリティパッチや新機能が常に最新状態で利用できます。これにより、システム管理担当者の負担を減らしつつ、業務効率を継続的に向上させられます。また、SaaSのUIは直感的な設計が多く、社員のITリテラシーに関係なくスムーズに業務を開始できます。

さらに、クラウドベースであるためデータ共有やアクセス権管理が容易で、チーム間のコラボレーションも円滑に進められます。例えば、プロジェクト進捗や承認フローをリアルタイムで確認できる機能を持つSaaSを導入すれば、紙ベースやオンプレミス環境では困難な効率化を実現できます。

5.1.2 顧客管理(CRM)

SaaS型のCRMは、顧客情報や営業進捗をクラウド上で一元管理でき、営業活動やマーケティング施策の効率化に貢献します。SalesforceやHubSpotなどのサービスでは、業務プロセスに合わせて柔軟にカスタマイズ可能で、導入企業ごとに最適なワークフローを構築できます。

クラウド上でデータが統合されるため、複数拠点やリモートワークでもリアルタイムで情報共有が可能です。これにより、営業担当者やマーケティングチームは迅速な意思決定が可能となり、顧客対応のスピードや質を向上させられます。

さらに、SaaS CRMには分析機能やレポート機能が備わっており、顧客の購買傾向や市場動向を可視化できます。これにより、データに基づいた戦略的な営業活動やマーケティング施策が実現でき、企業の収益向上や競争力強化に直結します。

5.1.3 コラボレーションツール

SaaSのコラボレーションツール(Google Workspace、Microsoft 365など)は、場所や端末を問わずチームでの共同作業を可能にします。リアルタイムでのドキュメント編集、コメント機能、タスク管理などを通じて、従来のメールや紙ベースでは困難だった効率的な業務フローを実現できます。

これにより、リモートワークや多拠点運用でもプロジェクトの進捗管理や情報共有がスムーズになり、業務効率や意思決定のスピードが大幅に向上します。特に国際的に分散したチームでも、同一の環境で作業できる点は大きなメリットです。

また、セキュリティやバックアップもクラウド側で統合管理されるため、情報漏洩やデータ紛失のリスクを低減できます。企業は利便性を享受しつつ、安全性も確保できるため、安心して導入可能です。

5.2 PaaSの活用例

PaaS(Platform as a Service)はアプリ開発に必要なプラットフォームをクラウド上で提供するモデルです。開発者はサーバーやOSの管理を意識せず、アプリケーションの構築や運用に集中できます。

PaaSはスケーラブルで更新やデプロイが容易であり、継続的デリバリーや短期の市場投入に向いています。

5.2.1 新規アプリ開発

HerokuやGoogle App EngineなどのPaaSを活用すれば、サーバー管理やOS設定の負担を気にせず、アプリ開発を迅速に開始できます。自動スケーリングやデプロイ機能が標準搭載されており、アクセス増加にも柔軟に対応可能です。

さらに、データベースやキャッシュなどバックエンドのサービスも統合されているため、必要な機能を簡単に組み込むことができ、開発スピードとサービス品質の両立が可能になります。開発者は、アプリの独自機能やUX改善に注力できます。

PaaSは開発プロセスを標準化できる点も大きなメリットです。CI/CDツールとの連携が容易で、チーム開発や継続的デリバリーの体制を効率的に構築できます。これにより、新規サービスの市場投入までの期間を大幅に短縮できます。

5.2.2 API提供サービス

PaaSは自社サービスのバックエンド機能をAPIとして提供する場合にも活用されます。これにより、他アプリや外部サービスと簡単に連携でき、サービスの拡張性が高まります。

API提供に必要な認証管理やデータベース接続などはPaaS側でサポートされるため、開発者はビジネスロジックやサービス機能の設計に集中できます。これにより、迅速かつ安全なAPI提供が可能になります。

また、PaaSはスケーラブルなインフラを提供するため、アクセス集中時でも安定したサービス運用が可能です。結果として、ユーザー体験の質を維持しつつ、高負荷な状況にも耐えられるサービス設計が可能です。

5.2.3 スタートアップ向け環境

スタートアップや少人数チームでも、PaaSを利用すれば短期間でサービス開発が可能です。インフラ管理の負担を軽減できるため、初期コストを抑えつつ迅速な市場投入が可能になります。

リソースの拡張や縮小が容易で、ユーザー数の増加やサービス拡張にも柔軟に対応できます。これにより、サービスの成長段階に合わせて最適なインフラ環境を維持できます。

さらに、統合開発ツールやCI/CD機能が備わるPaaSでは、開発と運用の効率化だけでなく、品質確保やテスト自動化も実現でき、事業拡大を支える強力な基盤となります。

5.3 IaaSの活用例

IaaS(Infrastructure as a Service)は、物理サーバーやネットワーク、ストレージなどの基盤をクラウド上で提供するサービスです。自由度が高く、独自の環境構築やカスタマイズに適しており、大規模システムや高度な処理を必要とする業務に向いています。

5.3.1 大規模システム構築

Eコマースサイトや企業基幹システムをIaaSで構築すると、仮想マシンやストレージを必要に応じて柔軟に割り当てられるため、負荷分散やサーバー増設を効率的に行えます。これにより、オンプレミスでは困難な大規模システムの迅速な導入が可能になります。

また、OSやミドルウェアを自由に選択できるため、特定の業務要件やセキュリティ要件に応じたカスタマイズが容易です。システム構成の柔軟性が高く、企業独自の運用方針に合わせた環境を構築できます。

さらに、クラウドの冗長化やバックアップ機能を活用することで、高可用性や障害復旧体制を簡単に整えられます。これにより、大規模システムでも安定した稼働と信頼性の高い運用が実現できます。

5.3.2 データ分析基盤

IaaSは、大量データの集計や解析を行う環境構築にも適しています。必要な計算リソースを一時的に割り当てることで、効率的かつ低コストに分析環境を用意できます。

データ処理に必要なフレームワークやライブラリも自由に導入できるため、AI分析や機械学習の前処理なども柔軟に行えます。これにより、独自アルゴリズムや高度な分析手法も実装可能です。

さらに、IaaSはスケールアウトが容易であるため、分析対象データ量が増加しても柔軟にリソースを追加でき、大規模データ解析にも対応可能です。

5.3.3 AI/機械学習モデルのトレーニング

IaaSは高性能GPUや大容量メモリを必要とするAIモデル学習に適しています。オンプレミス環境を準備することなく、大規模なモデル学習を実施可能です。

モデル学習環境を自由にカスタマイズできるため、フレームワークやライブラリのバージョンを調整し、特定の研究や業務要件に適した環境を構築できます。

また、リソースを必要な期間だけ利用できるため、コスト効率を維持しながら複数モデルの比較や実験的学習も行いやすく、研究開発やプロトタイプ開発に適した環境を提供します。

6. 選定時のポイント

クラウドモデルを選ぶ際は、コスト、管理体制、開発スピード、セキュリティ要求などを考慮する必要があります。運用負担を最小限にしたい場合はSaaS、開発重視ならPaaS、柔軟な環境を求める場合はIaaSが適しています。

また、実際にはこれらを組み合わせて利用するケースも多く、ハイブリッド構成により最適なクラウド環境を設計できます。

まとめ

SaaS、PaaS、IaaSは、それぞれ異なるレイヤーでサービスを提供しており、企業や開発者の目的に応じて最適な選択肢となります。SaaSは完成されたソフトウェアをそのまま利用できる形で提供され、PaaSはアプリケーション開発のためのプラットフォームを、IaaSはサーバーやネットワークなど基盤インフラを提供します。これらの違いを正しく理解することは、クラウド戦略を立案する上で欠かせません。

クラウド導入の目的は単なるコスト削減にとどまらず、業務効率の向上や競争力強化にもつながります。たとえば、SaaSの利用により運用負荷を軽減したり、PaaSを活用して開発スピードを上げたりすることが可能です。適切なモデルを選ぶことで、リソースの最適化や迅速な事業展開が実現できます。

さらに、自社の体制や開発方針に応じてクラウドモデルを選択することは、長期的なシステム価値の最大化につながります。単に導入するのではなく、将来の拡張性や運用管理のしやすさも考慮することで、クラウド投資の効果を最大限に引き出すことができます。戦略的な選択が、企業の成長と持続的競争力に直結するのです。

EN

EN JP

JP KR

KR