生成AIのおすすめ10選:テキスト、画像、動画、音声、コードツール

生成AIは、テキスト、画像、動画、音声、コードなど多様なコンテンツを自動生成し、ビジネスの生産性を飛躍的に高める革新的な技術です。マーケティング、開発、デザイン、教育など幅広い分野で活用されており、魅力的な広告コピーの即時生成や複雑なコード作成の効率化など、企業や個人のワークフローを根本から変革しています。

しかし、数多く存在する生成AIツールの中から、自社に最適なものを選ぶのは簡単ではありません。この記事では、信頼性が高く実用性に優れた生成AIツール10選を厳選し、各ツールの特徴・強み・活用シーン・導入ポイントを詳しく解説します。IT業界に限らず、あらゆる業種の業務効率化や創造力強化に役立つ具体的なヒントを提供します。

1. 生成AIとは?

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、ユーザーからの指示や入力データに基づいて、テキスト、画像、動画、音声、音楽、コードなど多様なコンテンツを自動的に生成する人工知能技術のことです。ディープラーニングや大規模言語モデル(LLM)、GAN(敵対的生成ネットワーク)、拡散モデルといった最先端のAI技術を活用し、膨大なデータを学習することで、人間のような創造性を持ったアウトプットを可能にします。

ルールベースの従来型自動化とは異なり、生成AIは直感的かつ柔軟なコンテンツ生成を実現します。これにより、マーケティング、デザイン、ソフトウェア開発などさまざまな分野での活用が進んでおり、IT企業、小売業、教育機関など、多岐にわたる業種の業務革新や生産性向上を支える重要なテクノロジーとなっています。

関連記事:

生成AIの種類一覧:テキスト・画像・動画・音声・音楽・コード生成AI

2. 生成AIのおすすめ10選

ここでは、現代のビジネスやクリエイティブ分野において注目される生成AIの中から、テキスト、画像、動画、音声、コードの各領域に特化した代表的なツールを10個厳選し、それぞれの特徴、強み、活用シーン、導入のポイントを詳細に紹介します。

これらのAIツールは、IT業界はもちろん、非IT企業においても業務効率化やクリエイティブ力の強化に寄与するものであり、導入次第で大きな成果をもたらします。

2.1 ChatGPT(OpenAI)

ChatGPTは、テキスト生成において圧倒的な精度と自然な対話性を誇る生成AIであり、マーケティングやカスタマーサポートなど、言語ベースの業務に最適なツールです。OpenAIによって開発され、リリース以来、多くの企業や個人が日常業務に活用しています。

項目 | 内容 |

概要 | GPT-4oモデルを搭載。無料プランと機能拡張された有料プラン(ChatGPT Plus)を提供。APIも利用可能で、既存業務システムとの統合が可能。 |

強み | ・高度な自然言語理解能力 ・ブログ記事、マーケティングコピー、メール、企画書など多様な文体に対応 ・柔軟なカスタマイズ性 |

活用シーン | ・SNS投稿の自動生成 ・FAQチャットボット ・キャンペーンアイデアのブレインストーミングなど多岐にわたる |

導入ポイント | ・無料プランでまず試用が可能 ・API連携によりSlackやCRMなどと統合可能 ・法人向けにはセキュリティ強化されたエンタープライズ版も提供 |

おすすめ理由 | 非常に直感的で初心者にも扱いやすく、業務への汎用性が高い。文章作成の生産性向上を目指す企業にとって導入価値が大きい。 |

ChatGPTは、幅広い業種・業務に柔軟に適応できる言語AIであり、導入することで、日々の作業の質とスピードを大幅に向上させ、企業全体の生産性を底上げする強力なパートナーとなります。

2.2 Claude(Anthropic)

Claudeは、信頼性と倫理性に重点を置いた生成AIであり、特に長文生成や企業文書作成において高いパフォーマンスを発揮します。情報の整理力と論理性に優れており、正確な出力が求められる業務に適しています。

項目 | 内容 |

概要 | Anthropicが開発したClaude 3モデルを搭載し、特に構造的な文書の生成に強みを持つ。有料プランを中心に提供。 |

強み | ・安全性とプライバシー保護を設計段階から重視 ・長文の一貫性ある生成能力 ・企業向けのコンプライアンス対応が評価されている |

活用シーン | ・報告書- 契約書 ・研修マニュアル ・教育資料などの生成に活用可能 |

導入ポイント | Claude Enterpriseを利用することで、業界基準に則ったセキュリティ体制が整い、社内データの扱いにも安心感がある |

おすすめ理由 | コンプライアンス重視の企業や、明確なロジックを必要とする業務に最適。教育機関や士業の現場でも効果を発揮する |

Claudeは、精度と倫理性を両立した安心・安全なAIとして、情報管理や法務文書など精密さが求められる業務でも信頼して活用できる、高度な業務支援ツールです。

2.3 Gemini(Google)

Geminiは、Googleが提供するマルチモーダル生成AIで、テキストと画像を同時に扱える点が大きな特徴です。Google検索やWorkspaceとの連携が強みであり、業務効率を大幅に改善できます。

項目 | 内容 |

概要 | テキスト生成に加えて、画像解析や表データ理解など、幅広い入力に対応可能。無料プランとプレミアムプランあり。 |

強み | ・日本語処理に強い ・SEO対策や資料作成に有用 ・Gmail、Googleドキュメント、スプレッドシートとの統合が可能 |

活用シーン | ・SEO記事制作 ・商品説明文の作成 ・画像を交えたプレゼン資料作成など |

導入ポイント | Google Workspaceとの連携を活用することで、既存の業務フローに無理なく統合できるのが魅力 |

おすすめ理由 | Googleインフラとの親和性が高く、日本語対応力も優れているため、国内企業にも導入しやすい |

Google製のGeminiは、検索やクラウドサービスとの親和性の高さを活かし、既存の業務環境に自然に組み込めるため、導入コストを抑えながら即戦力となる業務効率化ツールとして非常に有効です。

2.4 Midjourney

Midjourneyは、高度な芸術性を持つ画像生成AIとして注目を集めており、広告・デザイン・ファッション業界などで多用されています。Discordベースで動作するユニークな運用形式も特徴です。

項目 | 内容 |

概要 | 独自のプロンプトシステムにより、高解像度かつ芸術的な画像を生成。商用利用にはProプラン以上の契約が必要。 |

強み | ・ビジュアル品質の高さ ・スタイルの幅広さ ・カスタマイズ性の高さ ・ファインアートやファッション分野にも対応可能 |

活用シーン | ・広告ビジュアルの制作 ・ゲームやアニメのコンセプトアート ・イメージボードの作成など |

導入ポイント | 利用前に著作権ポリシーを必ず確認し、商用利用を考えるなら上位プラン(Pro以上)を選択すること |

おすすめ理由 | ビジュアルの差別化が必要な分野で、短時間で高品質なアウトプットが可能。競合と差をつけたい企業に理想的 |

Midjourneyは、ビジュアル表現において差別化を図りたい企業にとって、プロレベルの画像生成を短時間で実現できる創造性の拡張装置とも言える存在です。

2.5 DALL·E 3(OpenAI)

DALL·E 3は、ChatGPTとの統合により直感的に使えるテキストから画像を生成するAIです。指示通りの画像を細かくコントロールでき、デザイン現場でも高く評価されています。

項目 | 内容 |

概要 | OpenAIが開発した画像生成モデルで、ChatGPT経由で利用可能。APIにも対応。 |

強み | ・細かな指示に忠実な画像生成 ・リアルとイラストの中間表現が可能 ・商用利用に対する柔軟性 |

活用シーン | ・SNS投稿用の画像作成 ・製品コンセプトスケッチ ・マーケティング資料のビジュアル化 |

導入ポイント | ChatGPT Plusを利用することでDALL·E 3の機能を直接活用可能。APIを通じて自社ツールへの組み込みも可能。 |

おすすめ理由 | 誰でも簡単に高品質なビジュアルを生成できるため、非デザイナーの現場でも有用。業務のビジュアル面を強化できる。 |

DALL·E 3は、テキストから意図通りの画像を直感的に作り出す力を持ち、マーケティングや企画分野における「発想を即ビジュアル化」するプロセスを劇的に加速させます。

2.6 Stable Diffusion(Stability AI)

Stable Diffusionは、Stability AIが開発したオープンソースの画像生成AIで、テキストから高精度な画像を生成できます。ローカル環境での実行やカスタマイズが可能で、商用利用からアート制作まで幅広く活用されています。軽量かつ高速な処理性能も特徴です。

項目 | 内容 |

概要 | Stability AIによって開発されたモデルで、誰でも自由に利用・改良が可能。クラウド型のDreamStudioも提供。 |

強み | ・ソースコードの自由度 ・ローカル環境での実行が可能 ・活発なコミュニティによる拡張機能- 独自スタイルの構築が可能 |

活用シーン | ・ゲーム開発 ・映像制作 ・学術研究 ・NFTアート制作など |

導入ポイント | 初心者はDreamStudioを活用すると手軽に開始でき、技術者は自前サーバーでのローカル展開が可能 |

おすすめ理由 | 完全にコントロール可能な環境を求めるユーザーに最適。企業のブランディング強化や独自性の発揮にも活かせる |

Stable Diffusionは、オープンソースならではの自由度と拡張性を活かし、独自性の高いビジュアル生成を必要とする企業や開発者にとって、極めて戦略的価値の高い選択肢となります。

2.7 Sora(OpenAI)

Soraは、テキストから短尺動画を自動生成する次世代AIであり、プロモーション動画やSNS動画制作に革命をもたらす存在です。映像制作の専門知識がなくても、自然な映像が生成可能です。

項目 | 内容 |

概要 | OpenAIが開発する動画生成AIで、現在は一部ユーザーに公開中。将来的にはAPI提供も予定。 |

強み | ・高解像度の映像生成 ・自然なカメラワークの再現 ・プロンプトベースによる柔軟なシーン構成 |

活用シーン | ・SNS広告 ・製品紹介動画 ・研修用映像 ・ブランドプロモーション映像など |

導入ポイント | 公開後にはAPIやChatGPTとの連携が可能となり、自社システムへの組み込みも容易に |

おすすめ理由 | 動画制作のハードルを下げ、非専門家でも高品質な映像コンテンツを短時間で制作できるため、コンテンツ戦略を加速可能 |

Soraは、映像制作の高度なスキルや設備が不要な新時代の動画生成AIとして、動画マーケティングの常識を覆し、あらゆる業界で「動画による価値訴求」を日常業務に取り込む未来を切り拓きます。

2.8 ElevenLabs

ElevenLabsは、高品質な音声合成を提供するAIツールで、自然なイントネーションと多言語対応が特徴です。テキストからリアルな音声を生成でき、ナレーションやゲーム、教育など幅広い用途で活用されています。

項目 | 内容 |

概要 | 高品質な音声合成と多言語対応が特徴。声のクローニング機能にも対応。 |

強み | ・リアルな音声品質 ・感情表現が可能 ・ナレーターの個性再現力 ・商用利用にも対応 |

活用シーン | ・オーディオブック制作 ・動画ナレーション ・カスタマーサポートでの音声対応など |

導入ポイント | 倫理ガイドラインを遵守し、商用利用時には適切な契約のもとで運用することが推奨される |

おすすめ理由 | 顧客体験の向上や音声コンテンツの拡充に直結。非接触時代の接客やインクルーシブな対応手段としても注目されている |

ElevenLabsは、ナチュラルかつ感情豊かな音声出力により、ユーザーとの対話品質を飛躍的に高めることができ、デジタル接客やコンテンツの没入感を高めたい企業にとって大きな武器となります。

2.9 Suno AI

Suno AIは、テキストから楽曲を生成する音楽生成AIで、広告や動画制作の現場で活躍の場が広がっています。

項目 | 内容 |

概要 | 様々なジャンルの音楽を数分で生成可能。商用利用に対応したプランもあり。 |

強み | ・簡易なプロンプト操作 ・作風の多様性 ・短時間でのBGM生成 |

活用シーン | ・広告音楽 ・動画用BGM ・ゲーム内の音楽 ・ポッドキャストのオープニング曲など |

導入ポイント | 著作権ライセンスを確認のうえ、商用利用を想定する場合は商用対応プランの利用が推奨される |

おすすめ理由 | 音楽制作のコストを大幅に削減でき、小規模プロジェクトでも高品質な音楽を簡単に導入可能 |

Suno AIは、音楽制作の敷居を下げ、誰でも瞬時に高品質なBGMや楽曲を作れる環境を提供することで、あらゆるメディアやブランドの世界観構築を支える新たな表現ツールとして注目されています。

2.10 GitHub Copilot

GitHub Copilotは、AIによるコード補完ツールとして、プログラマーの生産性を劇的に高める存在です。特に開発初期の設計支援やリファクタリングで威力を発揮します。

項目 | 内容 |

概要 | GitHubとOpenAIが共同開発。Visual Studio Codeと密接に連携。 |

強み | ・多言語対応 ・リアルタイムでのコード補完 ・ユースケースに応じた適切な提案力 |

活用シーン | ・フロントエンド/バックエンド開発 ・デバッグ支援 ・自動テストコードの生成 |

導入ポイント | チームで導入する際は、ライセンスの一括購入やセキュリティポリシーの明確化が必要 |

おすすめ理由 | IT企業やスタートアップにおける開発スピードを劇的に改善。非エンジニアにも扱いやすく、簡単なコーディング支援が可能 |

GitHub Copilotは、コードを書くという作業を次のレベルに引き上げ、開発者の創造的な時間を最大化するとともに、チームの生産性とコード品質の向上に大きく貢献します。

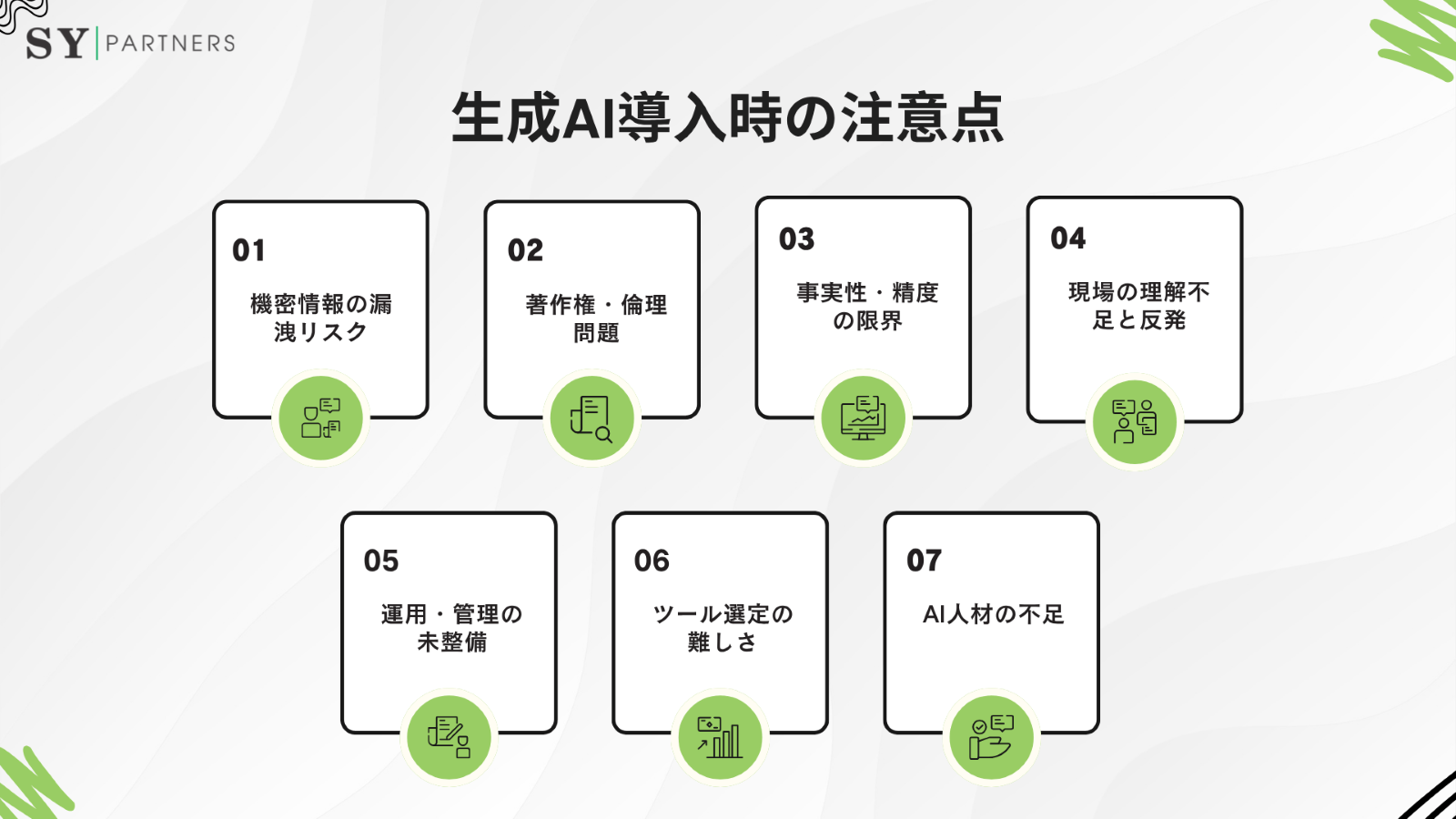

3. 生成AI導入時の注意点

生成AIの進化は目覚ましく、さまざまな分野で業務効率化や創造性の強化が可能となっています。しかし、企業が安易に導入を進めた場合、予期せぬリスクや業務フローの混乱を招くこともあります。この章では、生成AI導入にあたって企業が事前に把握・対策すべきポイントを、リスク・倫理・運用体制・人材育成の観点から詳細に整理します。

3.1 セキュリティと情報漏洩リスク

生成AIツールは、入力されたデータを外部サーバーで処理するケースが多く、社外秘情報や顧客データを入力することで情報漏洩のリスクが発生します。特にクラウドベースのAI(例:ChatGPTやClaudeなど)では、入力データがモデルの学習に再利用される可能性があるため、機密性の高い情報を扱う業種では十分な注意が必要です。

対策: 機密データの取り扱いに関する社内ガイドラインの整備が必須です。ChatGPT EnterpriseやClaude Enterpriseのような業務利用に最適化されたプラン(入力内容が学習に使われない設計)を選ぶことで、データ保護を強化できます。また、ログ取得やアクセス制限の設定も導入時のチェックポイントです。

3.2 著作権・倫理・生成物の信頼性

AIが生成する文章、画像、音声、音楽などは一見オリジナルに見えても、学習データに由来する類似表現や既存作品の断片を含む可能性があります。そのため、AI生成物を商用利用する際には、著作権侵害や倫理的問題のリスクがあります。MidjourneyやSunoなどは、商用利用の範囲や生成物の所有権が明記されているため、利用規約を必ず確認する必要があります。

対策: 使用するAIツールごとにライセンス条項や商用利用可否を事前にチェックしましょう。社内には「AI生成物に関する判断基準マニュアル」を作成し、担当者の認識を統一することで、トラブルを未然に防ぐことができます。また、生成物の検証体制(人間によるレビュー)を設けることで、誤情報や倫理的問題を検出できます。

3.3 精度と事実性の限界

生成AIは非常に自然な文体で情報を出力できますが、その内容が必ずしも事実や最新情報と一致しているとは限りません。特に専門的な技術、法律、医療などの分野では、誤情報が大きな損害に繋がる可能性があります。これはいわゆる「AIのハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる問題です。

対策: AIを“ファーストドラフト(初稿作成)”として活用し、最終的な情報の正確性は人間が必ず検証するプロセスを確立しましょう。また、信頼性の高い外部データや社内ナレッジベースと連携させることで、誤情報のリスクを抑える手段も検討に値します(例:RAG構成による補強など)。

3.4 社内理解の欠如と現場の反発

生成AIの導入がトップダウンで進められた場合、現場で「AIに仕事を奪われるのではないか」といった不安や反発が生まれるケースも少なくありません。現場が導入の意義を理解していないままでは、ツールの活用が形骸化し、導入コストに見合う成果が得られないこともあります。

対策: 単なるツール導入ではなく、社内教育・説明会・ワークショップなどを通じて、AIの役割と人間の補完関係を明確に伝える必要があります。成功している企業では、AI活用を「作業効率化」ではなく「創造性の拡張」と定義し、前向きな社内文化を醸成しています。

3.5 運用・管理体制の未整備

多くの企業では、生成AIを導入した後の運用ルールや管理責任者の不在が課題になります。「誰が」「いつ」「どの用途で」「どのツールを使っているか」が不明瞭なままでは、コンプライアンス違反や情報漏洩の温床になります。

対策: 社内で使用可能なツールをリストアップし、利用目的別に権限を付与する管理体制を構築しましょう。「AI利用ガイドライン」「導入前チェックリスト」「利用ログの保管体制」などもセットで準備することが望ましいです。加えて、AI利活用委員会の設置や情報システム部門との連携も有効です。

3.6 ツール選定の難しさと導入後の見直し

現在、生成AIツールは日々進化し、次々と新しいサービスが登場しています。そのため、導入したツールが半年後には陳腐化していたり、自社業務とマッチしていないことに気づくケースもあります。

対策: 導入にあたっては、「目的に沿った機能か」「既存システムとの相性は良いか」「更新頻度・サポート体制は十分か」といった観点で比較検討を行いましょう。また、短期導入(PoC)と段階的拡張の戦略を採用することで、柔軟にツールを見直すことが可能です。

3.7 AI人材の育成と組織の対応力

AIツールは導入して終わりではありません。使いこなす人材がいなければ、その効果を十分に発揮できません。特に中小企業や非IT部門では、「AIに詳しい人がいない」ことが導入の大きな壁となっています。

対策: 社内におけるAI担当者の育成が急務です。外部研修・eラーニング・資格制度などを活用し、段階的にスキルを底上げしましょう。また、「AI活用のハブ役となる部署(デジタル推進チーム等)」を設け、他部門との橋渡し役を担わせることも効果的です。

4. まとめ

生成AIには、テキスト、画像、動画、音声、コードなどの多様な生成分野があり、それぞれに特化したツールが存在します。本記事では、ChatGPT、Claude、Gemini、Midjourney、DALL·E 3、Stable Diffusion、Sora、ElevenLabs、Suno AI、GitHub Copilotの10種類をご紹介しました。これらのツールは、マーケティング、開発、クリエイティブ業務の効率化に大きく貢献します。

導入の際は、自社の目的や業務課題に応じて最適なツールを選定することが重要です。操作性、コスト、著作権の取り扱い、セキュリティ面なども考慮する必要があります。まずは無料プランで試してみて、使い勝手や成果を確認しながら段階的に活用範囲を広げることをおすすめします。

よくある質問

Q1. どの生成AIツールを選べばよいですか?

生成AIツールは非常に多く存在しており、それぞれの用途や得意分野が異なります。そのため、導入前には自社の業務目的や課題に合ったツールを選ぶことが重要です。

たとえば、文章や会話文の自動生成をしたい場合は、ChatGPT(OpenAI) や Claude(Anthropic) がおすすめです。これらは、自然な日本語でのテキスト生成に強く、マーケティング、メール対応、報告書の作成などに活用できます。

ビジュアル制作を強化したい場合は、Midjourney や DALL·E 3 を活用することで、短時間で高品質な画像を生成できます。また、Sora のような動画生成AIや、ElevenLabs(音声)、Suno AI(音楽)、GitHub Copilot(コード補完)といった専門ツールも目的に応じて選択可能です。

選定時には、以下の点も考慮しましょう:

- 無料プランの有無

- 商用利用可否

- 操作のしやすさ

- セキュリティやプライバシーの管理機能

このように、自社のニーズに合った最適なツールを選ぶことで、導入効果を最大化することができます。

Q2. 初心者でも生成AIを活用できますか?

はい、最近の生成AIツールは非常に直感的で、初心者でも安心して利用できます。特に、ChatGPT や Gemini(Google) などは、プロンプト(簡単な指示文)を入力するだけで、文章やアイデアを自動で生成してくれます。難しい操作は必要なく、まるでチャットしているかのような感覚で利用できます。

たとえば、SNS用の投稿文を作りたいときや、メールの下書きを作るとき、プレゼン資料の構成案を考えるときなど、日常業務の中で簡単に活用できます。最初は無料プランを使って、操作性や出力の質を確認するのがおすすめです。

また、少し慣れてきたら、API連携などを通じて他のシステム(CRM、Slack、Googleドキュメントなど)と統合することで、より高い業務効率化が可能になります。

生成AIは、専門知識がなくても扱えるツールが増えており、「誰でも」「今すぐ」業務や創造性の向上に役立てられる時代になっています。

EN

EN JP

JP KR

KR