オンデバイスAIとクラウドAIの違いとは?特徴・適するケースを徹底解説

AI(人工知能)は、学習と推論のプロセスを通じて多様な分野で利用されていますが、その処理を「どこで」行うかという点は、システム設計における最も重要な決定事項の一つです。AIを稼働させる環境には主にオンデバイスAIとクラウドAIの2つの方式が存在し、それぞれ異なる思想と目的に基づいて構築されています。

オンデバイスAIは、端末内部でAIモデルを実行し、リアルタイムにデータ処理を行う仕組みです。スマートフォン、車載機器、産業用センサーなどで動作し、外部通信に依存せず即時応答が求められる領域で活用されています。対してクラウドAIは、インターネットを介してサーバー上で膨大な演算を行い、結果を端末へ返す集中処理型のアプローチを採ります。

両者は一見似たAI技術に基づくように見えますが、実際には処理構造・セキュリティ・運用コスト・更新性など多方面で明確な違いがあります。本記事では、まず両方式の定義と仕組みを丁寧に整理した上で、その違いを体系的に比較します。さらに、導入時に考慮すべき技術的ポイントやハイブリッド活用の方向性についても詳しく解説し、実務における判断材料を提示します。

1. オンデバイスAIとは?

オンデバイスAI(On-Device AI)とは、端末そのものに搭載されたハードウェア上でAIモデルの推論を実行する技術を指します。データをクラウドへ送信せず、ローカル環境のみで処理が完結するため、通信環境に依存しない安定した応答が可能です。

この方式の最大の特徴は、「AIが自律的に動作する」という点です。たとえば、スマートフォンの顔認識やカメラ補正、車載カメラによる障害物検出などは、全てデバイス上で完結します。これにより、外部通信による遅延が発生せず、即時に結果を返すリアルタイム性が確保されます。

また、オンデバイスAIはプライバシー保護の観点からも注目されています。データを外部に送信しないため、個人情報やセンシティブなデータが第三者に漏れるリスクを抑えられます。そのため、医療機器やウェアラブルデバイス、監視カメラなど機密性の高い領域での導入が進んでいます。

一方で、端末の演算能力には限界があり、モデルサイズや学習処理の重さに制約がある点も特徴です。そのため、オンデバイスAIでは軽量化モデル(MobileNet、TinyMLなど)が用いられることが多く、効率的なモデル最適化が不可欠となります。

2. クラウドAIとは?

クラウドAI(Cloud AI)とは、クラウドサーバー上に構築された高性能コンピューティング環境でAIモデルの学習・推論を行う方式を意味します。ユーザー端末は主に入力データを送信し、クラウド側で処理が完了した後、結果のみを受け取ります。

クラウドAIの強みは、計算資源の豊富さにあります。GPUやTPUを備えたサーバー群が、膨大なデータセットを用いて高速かつ大規模な学習を行うことが可能です。これにより、深層学習モデルの訓練や継続的なアップデート、複数ユーザーの同時利用にも柔軟に対応できます。

また、クラウドAIはスケーラビリティ(拡張性)に優れており、新しい機能の追加やモデルの更新を一括で行える点も利点です。企業にとっては、ローカルデバイスごとにアップデートを行う必要がなく、運用負荷を大幅に削減できます。

ただし、データをクラウドに送信する過程で通信遅延やセキュリティリスクが生じる場合があります。リアルタイム応答を必要とする現場制御系アプリケーションには必ずしも適していないため、処理内容と目的に応じた設計が求められます。

3. オンデバイスAIとクラウドAIの違い

オンデバイスAIとクラウドAIは、AI処理の実行環境が異なるだけでなく、設計思想や運用方針においても根本的に異なります。以下の表は、両者の主な相違点を整理したものです。

項目 | オンデバイスAI | クラウドAI |

| 定義 | 端末内部のチップ上でAIモデルを直接実行 | クラウドサーバー上でAIモデルを実行 |

| 処理場所 | デバイス本体(スマホ、IoT機器、車載装置など) | クラウド環境(データセンター) |

| 通信依存性 | 低い(オフラインでも動作) | 高い(常時ネット接続が必要) |

| リアルタイム性 | 高い(通信遅延がほぼゼロ) | ネットワーク遅延の影響を受ける |

| セキュリティ | データを外部送信しないため高い | 通信・保存過程にセキュリティ対策が必要 |

| 処理能力 | 端末のハードウェア性能に依存 | 高性能GPU・TPUを活用可能 |

| モデル更新 | 個別端末で更新作業が必要 | 一括更新が容易で保守性が高い |

| 導入・維持コスト | 初期設定にコストが発生 | 継続的なクラウド利用料が発生 |

| 主な用途 | オフライン制御、個人端末、エッジ機器 | 大規模分析、クラウドAIサービス、Webアプリ |

この比較からわかるように、オンデバイスAIは「即時応答性とデータ独立性」を重視するのに対し、クラウドAIは「演算能力と一元管理性」を重視する構造となっています。

両者の選択は、AIが求められる役割によって最適解が変わるため、目的に応じた構成判断が不可欠です。

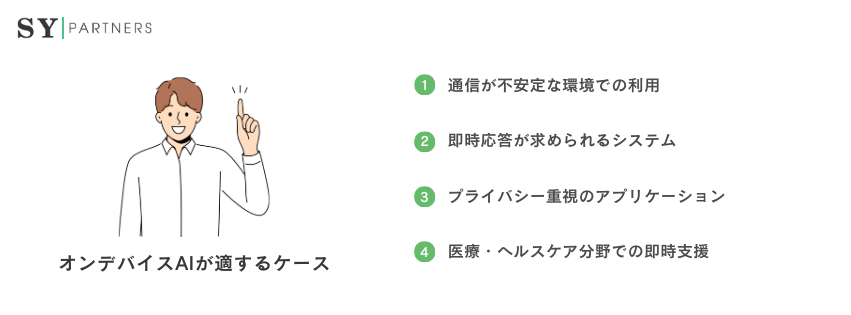

4. オンデバイスAIが適するケース

オンデバイスAIは、クラウドに依存せずデバイス上で処理を行うため、通信環境の制約を受けにくく、即時性・安全性に優れるという特徴があります。ここでは、その特性が特に活かされる代表的なケースを紹介します。

4.1 通信が不安定な環境での利用

ネットワーク接続が不安定、または通信が制限される環境では、クラウドAIの利用が難しくなります。オンデバイスAIは、ローカル処理によって継続的な動作を実現できるため、山間部や海上、宇宙開発などの特殊環境にも適しています。

4.2 即時応答が求められるシステム

ドローンや自動運転車の制御、工場ラインのリアルタイム監視など、一瞬の判断が重要な場面では、クラウド経由の遅延が致命的となることがあります。オンデバイスAIは、ミリ秒単位の応答を可能にし、安全性や効率を高めます。

4.3 プライバシー重視のアプリケーション

スマートフォンやウェアラブルデバイスなど、個人情報を扱う機器では、外部サーバーにデータを送らない仕組みが求められます。オンデバイスAIなら、ローカルでのデータ処理によりプライバシー保護と法令遵守を両立できます。

4.4 医療・ヘルスケア分野での即時支援

医療現場では、診断やモニタリングにスピードが求められます。オンデバイスAIを活用することで、患者データを外部に送信せずにリアルタイムで分析・判断が可能となり、セキュリティ面と診断精度の両立が図れます。

5. クラウドAIが適するケース

クラウドAIは、インターネット経由で強力なサーバーリソースを活用できる点に特徴があります。大量のデータ処理や継続的なモデル更新が必要な状況では、オンデバイスAIよりも高いパフォーマンスを発揮します。以下では、クラウドAIが特に効果を発揮する代表的なケースを紹介します。

5.1 大規模データの解析・学習が必要な場合

クラウドAIは、膨大な量のデータを扱うビッグデータ解析に最適です。サーバー上で複雑な学習モデルを構築・更新できるため、より高精度な予測や分析が可能となります。特に、ECサイトやSNSでのトレンド分析・ユーザー行動分析などに広く利用されています。

5.2 継続的なモデル更新・最適化が求められるシステム

音声認識や自然言語理解などの分野では、言語や利用環境が常に変化します。クラウドAIは、最新データを反映してモデルを即座に更新できるため、常に最適な性能を維持することができます。

5.3 高度な演算処理を要するアプリケーション

医療画像解析や自動翻訳、科学シミュレーションのように、膨大な演算資源を必要とする分野では、クラウド上のGPUやTPUを活用することで、端末単体では不可能な処理を実現します。

5.4 サービス全体での学習・共有が重要な場合

クラウドAIは、複数のユーザーから収集したデータを集約・共有し、全体の精度を高めることが可能です。たとえば、音声アシスタントや翻訳サービスなどでは、多様な利用データを取り込むことで、サービス全体の知能を進化させることができます。

ハイブリッドAIの方向性

オンデバイスとクラウドを組み合わせたハイブリッド構成も増えています。端末で一次解析を行い、必要な情報のみをクラウドに送信して再分析する方式です。これにより、リアルタイム性と演算能力の双方を両立できます。たとえば、自動車のAIシステムでは、走行中の判断をオンデバイスで処理し、クラウド側で走行データの統合学習を行う構成が採用されています。

おわりに

オンデバイスAIとクラウドAIは、AI技術の適用における「分散」と「集中」という対照的なアプローチを象徴しています。どちらが優れているかという単純な比較ではなく、それぞれが解決すべき課題に応じて最適化されている点に本質があります。

オンデバイスAIはリアルタイム性・セキュリティ・独立性の高さを生かし、現場で即応するAIとしての価値を発揮します。一方でクラウドAIは、演算リソースとスケーラビリティを強みに持ち、広域データの統合分析や継続的学習に優れます。

今後は両者を補完的に活用するハイブリッドAIが主流となり、エッジ側とクラウド側の連携によって効率と精度を同時に追求する流れが進むと考えられます。AIの実装環境を適切に選択・設計することこそが、持続的で信頼性の高いAIシステムの構築につながるのです。

EN

EN JP

JP KR

KR