Claude Codeとは?エージェント型コーディング支援ツールを徹底解説

近年、AIによるコーディング支援は急速に普及し、開発者が自然言語で質問すればコード片を返すツールが一般的になっています。しかし、多くの従来型ツールはあくまで「部分的なアシスタント」にとどまり、生成されたコードをどのように修正・統合・テストするかは開発者自身に委ねられてきました。そのため、プロジェクト全体の効率化やチーム開発への浸透という観点では、まだ課題が残されていたのです。

こうした背景の中で登場したのが Anthropic社の「Claude Code」 です。Claude Codeは単なるコード生成AIではなく、開発環境に常駐し、リポジトリ全体の理解から編集・テスト・コミット・Pull Request作成までを一気通貫でサポートする「エージェント型」ツールとして設計されています。つまり、開発者の手を補うだけでなく、実際に現場に伴走しながら動く“もう一人の開発メンバー”として機能する点に大きな特徴があります。

1. Claude Codeとは?

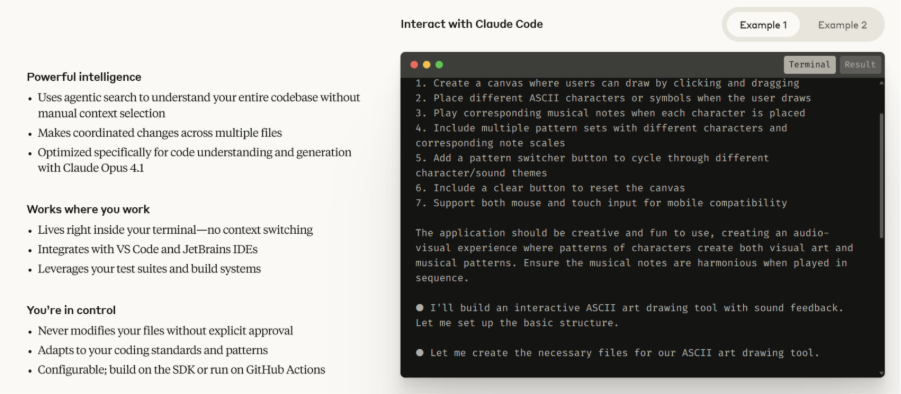

Claude Codeは、Anthropic社が提供するエージェント型のコーディング支援ツールです。従来のAIコーディング支援が「チャットベースでコード提案を返す」レベルに留まっていたのに対し、Claude Codeはターミナルに常駐して開発者の環境全体を把握し、自律的に編集・実行・PR作成まで行える点が特徴です。

単にコードを書くだけでなく、エラーの解釈、依存関係の解析、テスト実行、リファクタリング、さらにはGitリポジトリのコミットやPull Request生成までを一気通貫でサポートします。つまりClaude Codeは「単なるAIアシスタント」ではなく、開発フローに入り込み、継続的に伴走するエージェントとして設計されているのです。

2. Claude Codeの特徴

Claude Codeの強みを正しく理解するためには、既存のAIコーディング支援との差を明確にすることが重要です。以下の表に中核的な特徴をまとめます。

特徴 | 内容 |

| ターミナル常駐 | CLIとして動作し、開発者の作業文脈(コマンド履歴、実行ログ、リポジトリ構造)に常にアクセス。 |

| コードベース理解 | リポジトリ全体をスキャンし、依存関係や設計思想を把握。単一ファイルにとどまらない一貫性ある編集を行える。 |

| アクション実行 | ファイル編集、コマンド実行、テスト、コミット、PR作成などを直接操作可能。 |

| MCP連携 | Model Context Protocolを通じて、Google DriveやFigma、Slackといった外部情報も取り込み、設計書や要件定義を参照しながら作業。 |

| エンタープライズ対応 | データ保護・権限管理・クラウド連携を考慮し、企業規模での配備が可能。 |

| コラボレーション支援 | GitHubやGitLabでの共同作業を想定し、レビューやCI/CDフローに統合可能。 |

| 長期的な文脈保持 | セッションを越えて作業履歴を保持し、継続的な開発支援ができる。 |

| 自然言語指示の柔軟性 | 単純なコード生成だけでなく、「要件を踏まえた設計変更」など抽象度の高い指示にも対応可能。 |

このようにClaude Codeは、従来型の「質問すればコード片を返すAI」から進化し、現場の開発プロセスに統合された実働型エージェントとしての位置づけを持っています。

3. Claude Codeの仕組みと中核機能

Claude Codeは、単に「コードを生成するAI」ではなく、開発環境と密接に連携しながらエージェントとして動作する仕組みを持っています。

まず、CLIとしてターミナルに常駐し、ユーザーの操作やリポジトリ構造をリアルタイムに把握します。次に、AnthropicのClaudeモデル(Opus 4.1 / Sonnet 4 / Haiku 3.5など)を通じてコードベース全体を解析し、自然言語指示を実際の編集・実行に変換します。さらに、MCPを利用して外部サービスや設計資料も参照しながら、一貫性のある対応を可能にしています。

以下の表は、中核機能を整理したものです。

中核機能 | 説明 |

| コードベース解析 | リポジトリ全体をスキャンし、依存関係やアーキテクチャを把握。大規模コードの理解も得意。 |

| 自律的アクション | ファイル編集、テスト、ビルド、コミット、PR作成まで、承認を踏まえた形で実行可能。 |

| エラー解決 | ログやエラーメッセージから原因を特定し、修正・再実行まで自動で行う。 |

| リファクタリング | 複数ファイルにまたがるパフォーマンス改善やコード品質向上を提案・実施。 |

| 外部連携(MCP) | MCP経由でGoogle Drive、Figma、Slack、Jira等と連携し、仕様書や設計資料も参照しながら作業。 |

| セキュリティ対応 | 変更内容は提示・承認を求める設計で、エンタープライズ用途にも耐えるガバナンス機能。 |

| CLI 常駐 | ターミナルに常駐し、自然な開発フロー内で制御できる。IDE(VS Code、JetBrains)と統合可能。 |

| Unix哲学の採用 | Unix的シンプルで拡張しやすいCLIユーティリティとして設計されており、スクリプトやCIへの組み込みも柔軟。 |

| CLAUDE.md による“記憶”の定義 | CLAUDE.md にリポジトリ固有の設定やガイドラインを記述すると、起動時に自動でコンテキストに組み込まれる。 |

| エンタープライズ向け管理機能 | 管理者向けにユーザーのシート割り当て、使用状況の監視、社内セキュリティポリシーの適用などが可能に。 |

| 最新モデル(Opus 4 / Sonnet 4)の活用 | Opus 4・Sonnet 4 によって、並列ツール実行・拡張記憶能力・ツール連携(“extended thinking with tool use”)が強化。 |

この仕組みによってClaude Codeは、単なる生成AIではなく「開発現場に常駐し、実際に手を動かすAIエージェント」としての役割を果たします。

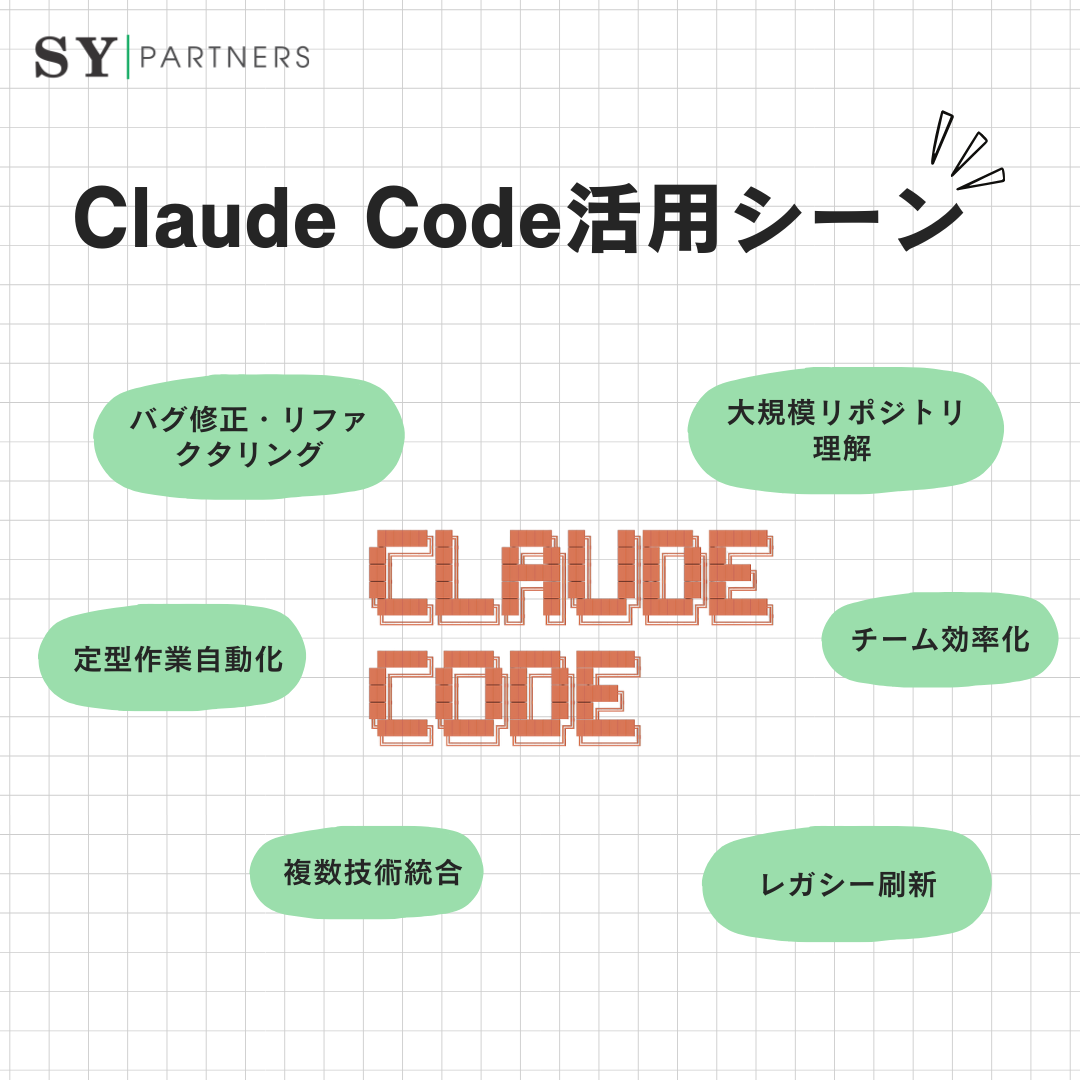

4. Claude Code活用シーン

Claude Codeは、単なるコーディング支援ではなく、開発フロー全体の効率化と知識共有に貢献するツールです。以下に代表的な活用シーンを詳しく示します。

活用シーン | 詳細 | 効果 |

| 大規模リポジトリ理解 | 構造解析・依存関係の説明 | オンボーディング期間を短縮 |

| バグ修正・リファクタリング | エラー解析〜修正〜テストまで実施 | 品質向上・属人化防止 |

| 定型作業自動化 | Lint、翻訳、ドキュメント生成 | 本質業務に集中可能 |

| チーム効率化 | Issue〜PRをターミナルで完結 | 生産性向上・調整コスト削減 |

| レガシー刷新 | 古いコードの改善・移行支援 | 長期的な技術負債解消 |

| 複数技術統合 | 言語やフレームワークを横断 | システム全体の整合性確保 |

4.1 大規模リポジトリの理解とオンボーディング

新規メンバーが数十万行規模のリポジトリに参加する場合、アーキテクチャの把握や依存関係の理解に数週間から数か月かかることもあります。Claude Codeはリポジトリ全体を解析し、構造を説明したり、特定の関数やモジュールの役割を自然言語で解説できます。その結果、オンボーディング期間を短縮し、早期に戦力化することが可能になります。

4.2 バグ修正・リファクタリング

開発中に発生したエラーをログとして入力すれば、Claude Codeはエラーの原因を特定し、修正コードを提案し、さらにテストまで実行できます。複数ファイルにまたがる修正も一貫性を保ったまま適用できるため、属人化を防ぎ、コード品質の統一に寄与します。

4.3 定型作業の自動化

Lint修正、翻訳、リリースノート作成など、付加価値の低い繰り返し作業は開発者にとって負担です。Claude Codeにこれらを任せることで、開発者は設計やアーキテクチャの検討といった本質的業務に集中できます。

4.4 チーム全体の効率化

大規模組織では、Issue対応から修正、テスト、PR作成までが分業化し、やり取りが複雑になりがちです。Claude Codeはターミナル上で一気通貫のフローを実行できるため、余計なコミュニケーションや工数を減らし、チーム全体の生産性を底上げします。

4.5 レガシーコードのモダナイゼーション

古いコードベースのリファクタリングやモダンなフレームワークへの移行は、手作業だと膨大な時間がかかります。Claude Codeは既存コードを解析し、モジュールごとに「どのように書き換えるべきか」を提案できるため、レガシー刷新プロジェクトの推進力となります。

4.6 複数言語・フレームワーク混在プロジェクト

大規模システムでは、Java、Python、JavaScriptなど複数言語やフレームワークが混在することが多いです。Claude Codeは多言語対応モデルを用いて文脈を理解し、異なる言語間の連携やAPI仕様の調整を支援します。これにより、複数技術を跨ぐ統合開発が容易になります。

Claude Codeは、レガシー刷新や大規模リポジトリ管理、複数技術統合といった複雑性の高い現場に特に有効です。独自性と効率性を両立したい企業にとって、長期的な競争力を支える実用的な選択肢となります。

5. 導入方法

Claude Codeは簡単に導入できますが、企業利用ではセキュリティや権限管理、運用ルールの整備など、体制とガバナンス面の検討が不可欠です。

5.1 基本導入手順

1. Node.js 18以上をインストール

2. npmでインストール

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

3. Anthropicのアカウントで認証(Claude.ai または Anthropic Console)

5.2 IDE連携

VS Code:ターミナル実行時に拡張機能が自動導入され、差分ビューやショートカット連携が利用可能。

- JetBrains系IDE:IntelliJやPyCharmと連携し、コード選択範囲のコンテキスト共有が自動化。

5.3 企業導入における準備

個人利用なら数分で導入可能ですが、企業では以下の準備が必要です。

- 利用者アカウント管理

- プロジェクト別のアクセス権限設定

- 監査ログと利用ポリシーの策定

6. Claude Codeの価格とプラン

Claude Codeは、個人開発者からエンタープライズ企業まで幅広く対応するプラン体系を持っています。

プラン | 特徴 | 主な利用対象 |

| Pro | 軽量利用向け。小規模プロジェクトや学習用。 | 個人開発者、学生 |

| Max | Claude Opus 4.1利用可能。大規模コード対応。 | 上級開発者、フリーランス |

| Team | アカウント管理やセキュリティ機能を強化。 | 中小〜中堅開発組織 |

| Enterprise | ガバナンス、コンプライアンスAPI、監査ログ対応。 | 大規模企業、金融・公共系 |

特にTeam / Enterpriseは、管理者による座席割当や利用監視機能が整備されており、企業レベルのガバナンスに対応できる点が強みです。

7. Claude Codeの導入時の注意点

Claude Codeは強力なツールですが、導入時に以下の点を押さえる必要があります。

注意点 | 詳細 | 軽視した場合のリスク |

| 環境依存 | ローカルで動作するため、開発環境整備が必須 | セットアップに失敗し稼働不可 |

| 承認フロー | 自動編集は必ず承認を挟むべき | 意図しない修正が本番反映される危険 |

| 人材教育 | 正しい使い方を教育 | 開発者が誤用し逆に効率低下 |

| ガバナンス | 権限管理や利用ログの設計 | 内部統制やセキュリティリスクが顕在化 |

| セキュリティ | APIキーや認証情報の取り扱いを明確化 | 情報漏洩や不正アクセスの可能性 |

| 依存度管理 | AIに過度に依存しすぎない体制構築 | 属人性やスキル低下につながる |

| アップデート対応 | ツールやモデルのバージョン更新を追従 | 非互換や不具合が発生するリスク |

| パフォーマンス検証 | 実案件での動作速度・処理効率を事前確認 | 本番での遅延やビルド失敗が発生 |

| ログ管理・監査 | AIが行った操作のログを記録・追跡可能にする | 不具合原因の特定や責任追跡が困難 |

| ライセンス・契約条件 | 商用利用条件や利用範囲を正しく把握 | 違反による法的リスクや追加コスト発生 |

| ユーザーサポート体制 | トラブル発生時の問い合わせ窓口を整備 | 障害発生時に復旧が遅延 |

これらの注意点をクリアすれば、Claude Codeは組織の生産性と品質を同時に向上させる強力な武器となります。

まとめ

Claude Codeは、従来のコーディングAIを超えて「開発現場に常駐するエージェント」としての役割を果たします。コードベース全体を理解し、編集・テスト・PR作成までを一貫して支援する仕組みは、短期的には開発効率化、長期的にはチーム全体の知識共有・品質向上を実現します。

企業にとっては、人材不足の補完や開発スピードとガバナンスの両立を可能にする戦略的投資とも言えるでしょう。今後、AI開発支援が当たり前になるなかで、Claude Codeは「現場に溶け込み共に働くAI」として他ツールとの差別化を進めています。

よくある質問

Q1. Claude Codeは従来のAIコーディング支援ツールと比べてどこが違うのですか?

従来のAIコーディング支援は、主に 「質問するとコード片を返す」 というチャットベースの利用が中心でした。生成されるのはあくまで参考用コードであり、それをどのようにプロジェクトへ適用し、テストやコミットに繋げるかは開発者自身が担う必要がありました。結果として「部分的な手助け」に留まり、プロジェクト全体の効率化までは実現できていませんでした。

一方、Claude Codeは 「エージェント型」 の設計思想に基づいており、ターミナルに常駐しながら開発者の作業文脈(コマンド履歴・実行ログ・リポジトリ構造など)をリアルタイムに把握します。単にコードを生成するのではなく、編集・テスト実行・コミット・Pull Request作成 といった一連のアクションを自律的に行える点が大きな違いです。

比較表で整理すると次のようになります。

項目 | 従来型AI | Claude Code |

| 主な役割 | コード断片を生成 | 開発フロー全体に参加 |

| 文脈理解 | 単一ファイル中心 | リポジトリ全体+外部設計資料まで把握 |

| 実行範囲 | コード提案のみ | 編集、テスト、コミット、PR作成 |

| 運用形態 | チャットベース | ターミナル常駐型、IDE統合 |

| ユースケース | 小規模補助 | 大規模開発、CI/CD連携、チーム利用 |

つまり、従来が「アシスタント」であったのに対し、Claude Codeは「現場に常駐する開発メンバー」として機能するのです。

Q2. Claude Codeを企業で導入する際に注意すべき点はありますか?

Claude Codeは非常に強力ですが、その分 ガバナンスやセキュリティ設計 を怠ると大きなリスクにつながります。

まず導入前に整えるべきポイントは以下の通りです。

- アクセス権限の設計

→ リポジトリごとに「誰がClaude Codeを使えるか」を制御し、不正利用を防止。 - 監査ログの記録

→ AIが行った編集・実行内容を追跡可能にしておかないと、問題発生時に原因調査が困難。 - 承認フローの導入

→ AIが自動で編集した内容は、そのまま反映せず、必ずレビューやテストを経由させる。 - 教育とルール化

→ 開発者に「どういう指示を出せばよいか」「AI提案をどう検証するか」をトレーニング。 - 情報セキュリティ

→ APIキーやシークレットを誤って送信しないように、取り扱いルールを明文化。

表にまとめると以下のようになります。

項目 | 対応策 | 軽視した場合のリスク |

| 権限管理 | プロジェクト別に利用権限を設定 | 無権限ユーザーが誤操作 |

| ログ管理 | AI操作を全て記録 | 障害発生時の責任追跡が不可能 |

| 承認フロー | 自動編集は必ず承認を経由 | 本番への誤修正が直結 |

| 教育 | プロンプト設計や検証方法を周知 | 誤用による効率低下 |

| セキュリティ | APIキー管理・秘匿化の徹底 | 機密情報の漏洩 |

また、企業導入では パイロットプロジェクト を設定し、KPI(例:修正時間短縮率、テスト成功率、レビュー負担軽減度)を測定しながら段階的に利用範囲を広げるのが望ましいです。

Q3. Claude Codeはどのような開発現場で特に効果を発揮しますか?

Claude Codeが真価を発揮するのは、複雑性が高く人手では負担が大きい開発現場 です。

主な活用シーン

- 大規模リポジトリの解析

- 数十万行規模のリポジトリをスキャンし、構造や依存関係を自然言語で説明。

- 新規メンバーのオンボーディング期間を数週間から数日に短縮可能。

- レガシーコード刷新

- 古いコードベースを解析し、モダンなフレームワークや設計パターンへの移行を提案。

- 技術負債を削減し、長期的なメンテナンス性を向上。

- 複数言語・フレームワークの統合

- Java、Python、JavaScriptなどを横断して理解。

- 異なるモジュール間のAPI仕様調整や統合テストを効率化。

効果と留意点

活用領域 | 得られる効果 | 留意点 |

| 大規模リポジトリ | オンボーディング効率化、理解促進 | 初期スキャンにリソースが必要 |

| レガシー刷新 | コード品質向上、技術負債削減 | 修正は必ずレビューを挟む必要 |

| 多言語統合 | システム整合性の確保 | 言語固有の仕様差異は人間が確認 |

特に医療や金融など高リスク領域では、Claude Codeを本番適用する前に テスト・レビュー・段階的デプロイ を組み合わせることが必須です。これにより、自動化の恩恵を享受しつつ安全性も確保できます。

EN

EN JP

JP KR

KR