WebGLとは?3Dウェブアプリの基盤技術を解説

近年、インターネット上の体験はかつてないほどリッチになっています。かつてはテキストと静止画が中心だったWebページも、今では動画配信やインタラクティブなアプリケーションが当たり前になりました。さらにその先には、ユーザーがまるでゲームやVRのように没入できる「3D体験」をブラウザで提供する流れが広がっています。

こうした3D体験を可能にしているのが WebGL(Web Graphics Library) です。WebGLはブラウザが直接GPUを利用して2D・3Dグラフィックスを描画できる技術であり、従来はネイティブアプリや専用ソフトでしか実現できなかった高度な表現を、インストール不要で提供できるようにしました。

本記事では、このWebGLの基盤技術や仕組み、特徴をわかりやすく解説し、実際の活用アイデアやメリット・制約についても詳しく紹介します。

1. WebGLとは?

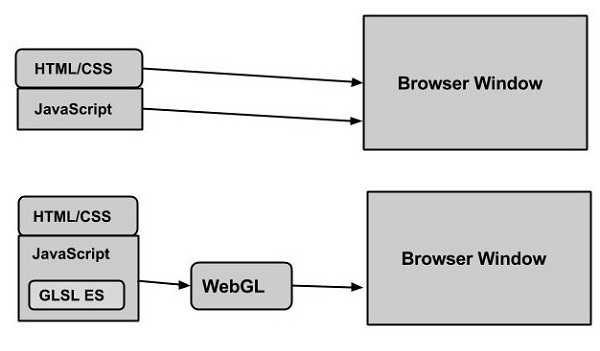

WebGLは、JavaScript APIを通じてブラウザ上で3D描画を可能にする技術です。ベースになっているのはモバイル向けの「OpenGL ES 2.0」であり、GPUに直接命令を送り込み、リアルタイムでグラフィックスをレンダリングします。これにより、プラグインや外部ソフトを必要とせず、ユーザーはWebブラウザだけで3Dコンテンツを楽しむことができます。

従来のWeb体験では「静的な閲覧」が中心でしたが、WebGLの登場により、インタラクティブな3Dゲーム、バーチャル展示、科学シミュレーションなど、体験型のWebアプリが急速に増えています。今やWebGLは「Webをただの情報提供の場から、体験の場へと進化させた技術」と言えるでしょう。

技術的背景

WebGLの理解を深めるには、その技術的な背景を押さえておくことが重要です。以下の要素が基盤を構成しています。

技術要素 | 内容 |

| ベース技術 | OpenGL ES 2.0を基盤とし、モバイル向けの軽量版OpenGLをWeb向けに応用 |

| プログラミング言語 | JavaScriptで記述し、Webブラウザ上から命令を送信 |

| シェーダー言語 | GLSL(Graphics Library Shading Language)を使用し、光や質感などを制御 |

| 実行環境 | モダンWebブラウザ(Chrome, Firefox, Safari, Edgeなど)が標準で対応 |

| 描画対象 | HTML <canvas> 要素を用いてレンダリング結果を出力 |

| 処理方式 | GPUの並列処理を活用して高速なグラフィックスを実現 |

これらの組み合わせにより、WebGLは「誰でもブラウザで3D体験を作れる共通基盤」として機能しています。

2. WebGLの仕組み

WebGLの動作はシンプルに見えますが、その背後にはGPUによる高度な処理が行われています。基本の流れは「JavaScriptで命令を記述 → HTMLの<canvas>に描画 → GPUがレンダリング → ブラウザに表示」というものです。

特に重要なのは「シェーダー」と呼ばれる仕組みです。シェーダーはGPU上で動作する小さなプログラムで、3Dオブジェクトの形状や色、光の反射などを計算します。これにより、静止画では表現できないリアルタイムな3D描画が可能となります。

以下にWebGLの構造をまとめます。

要素 | 説明 |

| JavaScript API | WebGL命令を記述するコード部分 |

| コンテキスト | HTML <canvas> 要素に紐づく描画環境 |

| シェーダー | 頂点シェーダーとフラグメントシェーダーで制御 |

| GPU処理 | 並列処理で膨大な描画を高速に処理 |

| ブラウザ | 最終的にユーザーに表示する実行環境 |

この流れを理解すると、なぜWebGLが「ブラウザでありながら本格的な3Dを動かせるのか」が見えてきます。

3. WebGLの特徴

WebGLがこれほど注目されるのは、以下のような特徴を備えているからです。

特徴 | 内容 |

| プラグイン不要 | ブラウザだけで3Dグラフィックスを実行可能 |

| GPU利用 | 高速でスムーズな描画を実現 |

| クロスプラットフォーム | PC、スマホ、タブレット問わず動作 |

| インタラクティブ性 | マウスやタッチ操作と組み合わせ可能 |

| 標準規格 | W3C標準仕様で主要ブラウザに対応 |

| 拡張性 | WebXRやWebGPUとの連携が可能 |

| オープンソース | 多くのライブラリやコミュニティがサポート |

| 3Dコンテンツの軽量化 | モデルやテクスチャを効率的に扱える |

| リアルタイムレンダリング | ゲームやシミュレーション向けに最適 |

| アニメーション対応 | オブジェクトやカメラの動きを簡単に制御可能 |

これらの特徴は、開発者とユーザーの両方に大きなメリットをもたらします。たとえば「プラグイン不要」であることは、ユーザーに余計な手間をかけずにすぐ体験できるという利便性を保証します。

また「クロスプラットフォーム対応」は、同じコードでPCからスマホまで幅広く配信できる点で、開発コスト削減に直結します。

4. WebGLの活用アイデア

WebGLの応用範囲は非常に広く、ビジネス、教育、エンターテインメントなどさまざまな分野に広がっています。ここでは代表的な活用アイデアを紹介します。

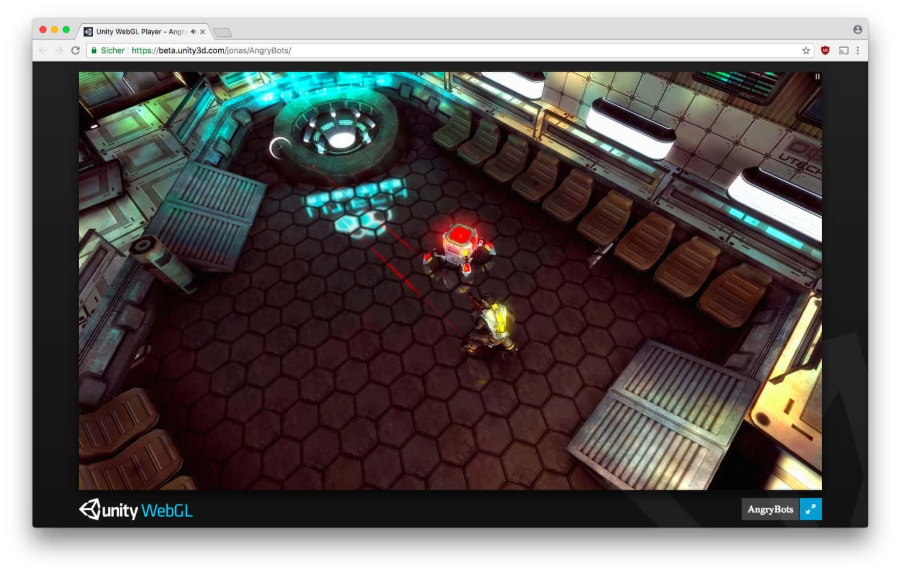

4.1 ゲーム開発

インストール不要でブラウザ上で遊べる3Dゲームは、ユーザーにとって非常に魅力的です。WebGLをベースにしたフレームワーク(Three.js、Babylon.jsなど)を活用することで、リアルタイム描画を用いた本格的なゲーム開発が可能になります。

4.2 教育・トレーニング

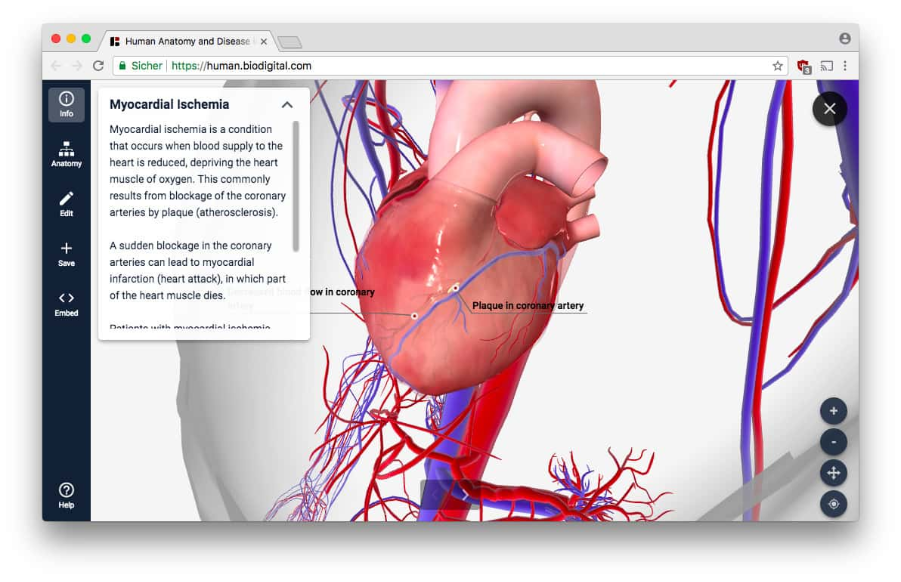

難解な物理シミュレーションや解剖学的モデルも、WebGLで視覚化すれば直感的に理解できます。リモート教育の教材や企業内研修で利用すれば、理解度向上に大きく貢献します。

4.3 建築・不動産

不動産サイトや建築プレゼンにおいて、2Dの写真だけでは伝わりにくい情報を3Dで補完できます。ユーザーはブラウザ上で物件を自由に回転させたり、間取りを拡大縮小して確認したりでき、意思決定がスムーズになります。

4.4 データ可視化

科学研究や金融データは複雑で多次元的です。これをWebGLで3D可視化すると、パターンや傾向を直感的に把握できます。従来の2Dグラフでは見落とされがちな情報も見つけやすくなります。

活用分野 | WebGLの役割 |

| ゲーム | リアルタイム描画で没入感のある体験 |

| 教育 | 3D教材やシミュレーション |

| 建築・不動産 | 空間モデルを直感的に閲覧 |

| データ分析 | 複雑な情報を3Dで可視化 |

4.5 医療・ヘルスケア

手術シミュレーションや解剖学モデルの3D表示、医療機器の操作トレーニングなどにWebGLを活用できます。リアルタイムで操作や変化を確認できるため、医学生や医療従事者の学習効率向上に役立ちます。

4.6 マーケティング・プロモーション

製品の3Dデモやバーチャルショールーム、インタラクティブ広告にWebGLを使えば、顧客の関心を引きつけやすくなります。商品を360°回転表示したり、カスタマイズ体験を提供することで、オンラインでの購買意欲を高めることができます。

5. WebGLのメリットと制約

WebGLには多くの利点がありますが、同時に克服すべき課題も存在します。

5.1 利便性

項目 | メリット | 制約 |

| プラグイン不要 | 初期導入が簡単 | 学習コストが高い |

| UI/UX直感操作 | 初心者でも扱いやすい | 高度なカスタマイズには知識が必要 |

| ドキュメント充実 | 参考資料が豊富 | 情報量が多く取捨選択が必要 |

5.2 性能

項目 | メリット | 制約 |

| GPUで高速描画 | 高速レンダリングが可能 | 端末性能に依存 |

| メモリ効率 | 大規模データでも安定 | 最適化には専門知識が必要 |

| マルチスレッド対応 | 並列処理で処理速度向上 | 実装が複雑化しやすい |

5.3 汎用性

項目 | メリット | 制約 |

| クロスプラットフォーム対応 | Windows / Mac / Linuxで動作 | 実装が複雑化しやすい |

| 多言語対応 | グローバル対応が容易 | ローカライズの手間がかかる |

| API連携 | 他サービスと統合可能 | API仕様変更に弱い |

5.4 開発環境

項目 | メリット | 制約 |

| フレームワーク豊富 | 開発効率向上 | ネイティブアプリに比べ性能で劣る |

| IDEサポート充実 | デバッグ・補完機能が豊富 | 高度な機能は有料の場合あり |

| オープンソースライブラリ | コスト削減・拡張容易 | メンテナンス状況に依存 |

この表から分かるように、WebGLは強力な技術である一方、開発者には相応のスキルと工数が求められます。

6. WebGLと関連技術

WebGLは単独でも強力ですが、周辺技術と組み合わせることでさらに可能性が広がります。

WebGLは単独でも強力ですが、周辺技術と組み合わせることでさらに表現力やパフォーマンスを向上させることができます。

技術 | 説明 | 特徴・用途 |

| Three.js | WebGLを簡単に扱える代表的なライブラリ | 初心者向け、3Dシーン作成やアニメーションを簡略化 |

| Babylon.js | ゲーム特化型の高機能フレームワーク | 高度な3Dゲームやインタラクティブコンテンツ向け |

| WebXR | VR/ARデバイスとの連携を可能にする規格 | VR/ARコンテンツ開発、デバイス互換性を確保 |

| WebGPU | 次世代の高性能WebグラフィックスAPI | 高速レンダリング、WebGLの補完または置き換えの可能性 |

特にThree.jsは初心者に人気で、WebGLの複雑なコードを大幅に簡略化してくれます。また、今後注目されるWebGPUは、WebGLを補完あるいは置き換える存在になる可能性が高く、今から押さえておくべき技術です。

7. まとめ

WebGLは、Webブラウザで直接3Dグラフィックスを描画できる画期的な技術です。ゲーム、教育、不動産、データ可視化など、応用の幅は広く、今後ますます需要が高まるでしょう。

一方で、学習コストや端末性能への依存といった制約もあります。しかしThree.jsなどのライブラリを活用すれば、導入ハードルは確実に下がりつつあります。さらにWebXRやWebGPUとの連携が進めば、Web上で提供できる体験はさらに豊かになることが期待されます。

8. よくある質問

Q1. WebGLを学ぶにはどのようなスキルが必要ですか?

まずJavaScriptの基礎が不可欠です。その上で、3Dグラフィックスの基本概念(座標変換、行列演算、ライティングモデルなど)を理解する必要があります。さらにGLSLというシェーダー言語も習得すれば、光の反射や質感など高度な表現が可能になります。最初はThree.jsを使い、徐々にWebGLの生コードへ移行するのが現実的です。

Q2. WebGLとWebGPUの違いは何ですか?

WebGLはOpenGL ESを基盤にした標準技術で、すでに広く普及しています。WebGPUは次世代技術で、より低レベルでGPUを制御でき、パフォーマンスが飛躍的に向上します。ただし、対応ブラウザが限定的であるため、現時点ではWebGLが主流であり、WebGPUは「これからの技術」と位置づけられます。

Q3. すべてのブラウザでWebGLは動作しますか?

主要なブラウザ(Chrome、Firefox、Safari、Edge)はすべて対応しています。ただし、古いバージョンのブラウザや制限された環境(企業内イントラネットなど)では無効になっている場合があります。そのため、実際に実装する際は「対応可否チェック」を必ず行うべきです。

Q4. WebGLはビジネスにどう役立ちますか?

WebGLを活用すれば、ECサイトの商品を3Dで表示したり、不動産物件を仮想的に内覧できたり、複雑なデータを直感的に可視化したりできます。これらはすべて「ユーザー体験を豊かにし、意思決定を促進する効果」を持ちます。つまりWebGLは単なる技術ではなく、購買率の向上やブランド価値の強化に直結するビジネス上の武器となるのです。

EN

EN JP

JP KR

KR