スクラッチ開発とは?基礎からメリット・リスク・活用法まで徹底解説

企業がIT投資やDX戦略を検討する際、常に問われるのは「自社に最も適したシステム構築手法は何か」という点です。市場にはすでに完成されたパッケージソフトやクラウドサービスが数多く存在し、それらを導入すれば比較的低コストでスピーディにシステムを立ち上げることができます。しかし一方で、これらの汎用的な仕組みでは、自社特有の業務プロセスや戦略に十分適応できない場合があります。

こうした背景から注目されるのが スクラッチ開発 です。これは「ゼロからシステムを設計・開発する手法」であり、自社の独自性を徹底的に反映できることから、大規模企業や競争戦略を重視する組織において選ばれることが多いのです。本記事では、スクラッチ開発の定義から特徴、利点と欠点、他手法との比較、導入プロセス、そして成功に必要な注意点までを詳しく解説します。

1. スクラッチ開発とは?

スクラッチ開発とは、既存のパッケージやサービスを利用せず、要件定義から設計・開発・テスト・運用までを完全にゼロから構築する手法を指します。つまり「オーダーメイドのシステム開発」であり、既成品に業務を合わせるのではなく、業務に合わせてシステムを作ることが可能です。

この手法は、自由度と柔軟性において群を抜いています。しかしその自由度の裏返しとして、開発コストや期間、運用負荷が大きくなる傾向があります。そのため「スクラッチ開発が最適解となるのはどんな場合か」を見極めることが重要です。

2. スクラッチ開発の特徴

スクラッチ開発の特性を理解することは、導入判断に欠かせません。以下の表に代表的な特徴をまとめます。

特徴 | 説明 |

| 業務適合度 | 自社特有の業務フローや要件に合わせて完全に設計可能。既存パッケージに合わせる必要がない。 |

| 独自性 | 他社にはない仕組みやサービスをシステムとして具現化でき、競争優位性を確立できる。 |

| 自由度 | 機能追加・設計思想・UI/UXのすべてにおいて制約が少なく、長期的な拡張にも柔軟。 |

| 難易度 | 要件定義から設計・運用までを一から構築するため、高度な技術力とマネジメント力が求められる。 |

| 長期資産性 | 初期コストは大きいが、長期的に自社の資産として活用できる。 |

このようにスクラッチ開発は「業務への最適化」と「差別化」を両立できる一方で、「高難易度・高コスト」というトレードオフを持っています。

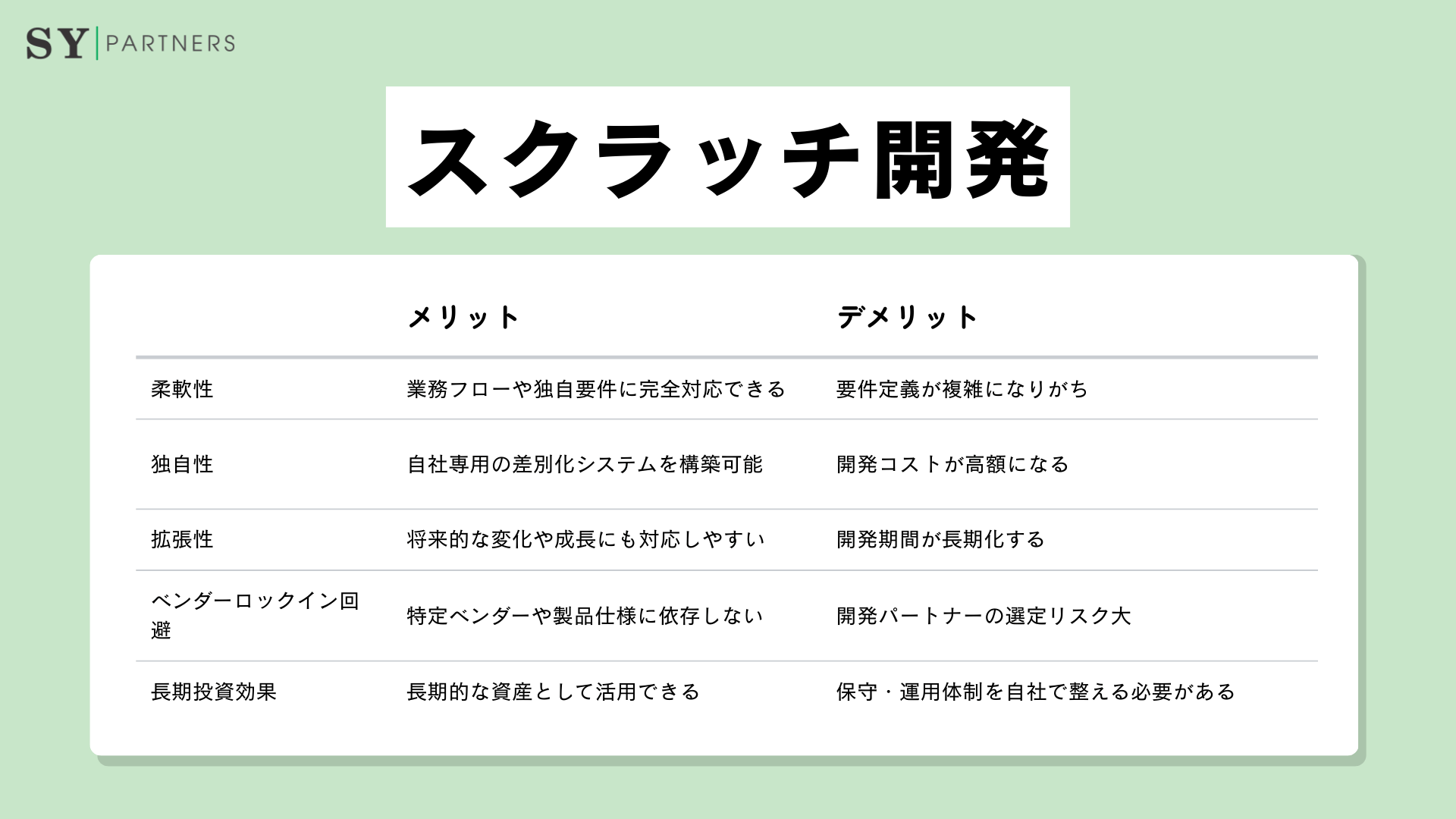

3. スクラッチ開発のメリットとデメリット

特徴を踏まえると、スクラッチ開発には明確な利点とリスクが存在します。それを整理すると以下の通りです。

つまり「戦略的資産」としての価値を最大化できる反面、「初期投資・運用負荷」という大きなハードルが存在することが分かります。

4. スクラッチ開発・パッケージ開発・ノーコード/ローコード開発との比較

スクラッチ開発を検討する際には、必ず他の開発方式――パッケージ導入やノーコード/ローコード開発――との比較が不可欠です。なぜなら、同じ「システム開発」であっても、アプローチの違いによって投資規模、導入スピード、運用のしやすさ、経営戦略への寄与度が大きく異なるからです。ここでは、複数の観点から比較を行い、スクラッチ開発がどのような位置づけにあるのかを整理します。

4.1 コスト・期間の比較

スクラッチ開発は「初期投資と期間が最大のハードル」とされます。以下の表からもわかるように、短期的効率を重視するなら他方式の方が有利ですが、長期的資産価値を考えるとスクラッチに優位性があります。

項目 | スクラッチ開発 | パッケージ導入 | ノーコード/ローコード |

| 初期コスト | 高額(数千万〜数億円規模) | 中程度(ライセンス費+導入コスト) | 非常に低い(数万〜数十万円程度) |

| ランニングコスト | 開発後の保守・改善費が中心 | サブスクリプションや更新費用が継続 | 月額利用料が必要、追加機能は有料化多い |

| 開発期間 | 長期(半年〜数年) | 中期(数カ月程度) | 短期(数日〜数週間) |

| ROI回収 | 長期的(数年単位で投資回収) | 中期的に回収しやすい | 短期回収、ただし持続性に課題あり |

この表から、短期的にはパッケージやノーコードが有利、長期的視点ではスクラッチが有効であることが明確です。

4.2 技術・運用面の比較

開発手法は、技術力の要件や運用体制にも大きく影響します。特にスクラッチは「高度な技術リソース確保」が前提条件となります。

項目 | スクラッチ開発 | パッケージ導入 | ノーコード/ローコード |

| 技術要件 | 高度な開発スキルとマネジメント力が必要 | ベンダーが提供する枠組みに依存 | 専門知識不要で利用可能 |

| 運用負荷 | 自社またはSIerに依存、長期保守体制必須 | ベンダーがアップデート提供 | プラットフォーム依存で柔軟性に欠ける |

| セキュリティ | 独自に強固な設計が可能 | ベンダー基準に依存 | 提供サービスのセキュリティに依存 |

| 拡張性 | 高く、業務の変化に対応可能 | 制約が多い、カスタマイズに限界 | 大幅な拡張は難しい |

| 可用性 | 専用設計により高可用性を担保可能 | 標準機能ベースの可用性 | サービス提供者に依存 |

ここから見えるのは、「自由度と責任」が比例するということです。スクラッチは自由だが責任が重い、パッケージは制約があるが安心、ノーコードは導入容易だが自由度が限られる、という対比です。

4.3 経営戦略的観点での比較

システム開発は単なるIT投資ではなく、経営戦略そのものに直結します。以下の表は経営的な視点での比較です。

観点 | スクラッチ開発 | パッケージ導入 | ノーコード/ローコード |

| 競争優位性 | 独自性を活かして差別化可能 | 標準的機能にとどまりやすい | 短期施策向き、持続性に欠ける |

| 戦略適合性 | 長期戦略と連動しやすい | 汎用的で戦略連動は限定的 | アイデア検証向き、戦略レベルには不十分 |

| 成長適応性 | 市場変化に応じた拡張が可能 | ベンダー依存で変化に弱い | 成長局面では限界が見えやすい |

| 投資判断 | 長期的資産価値を重視 | コスト効率を重視 | 試験的投資や小規模事業向き |

この比較から分かるのは、スクラッチ開発は「攻めのIT投資」、パッケージは「守りの効率化」、ノーコードは「素早い検証」という位置づけになるということです。

関連記事:

スクラッチ開発・SaaS活用・ローコード:どれを選ぶべきか?

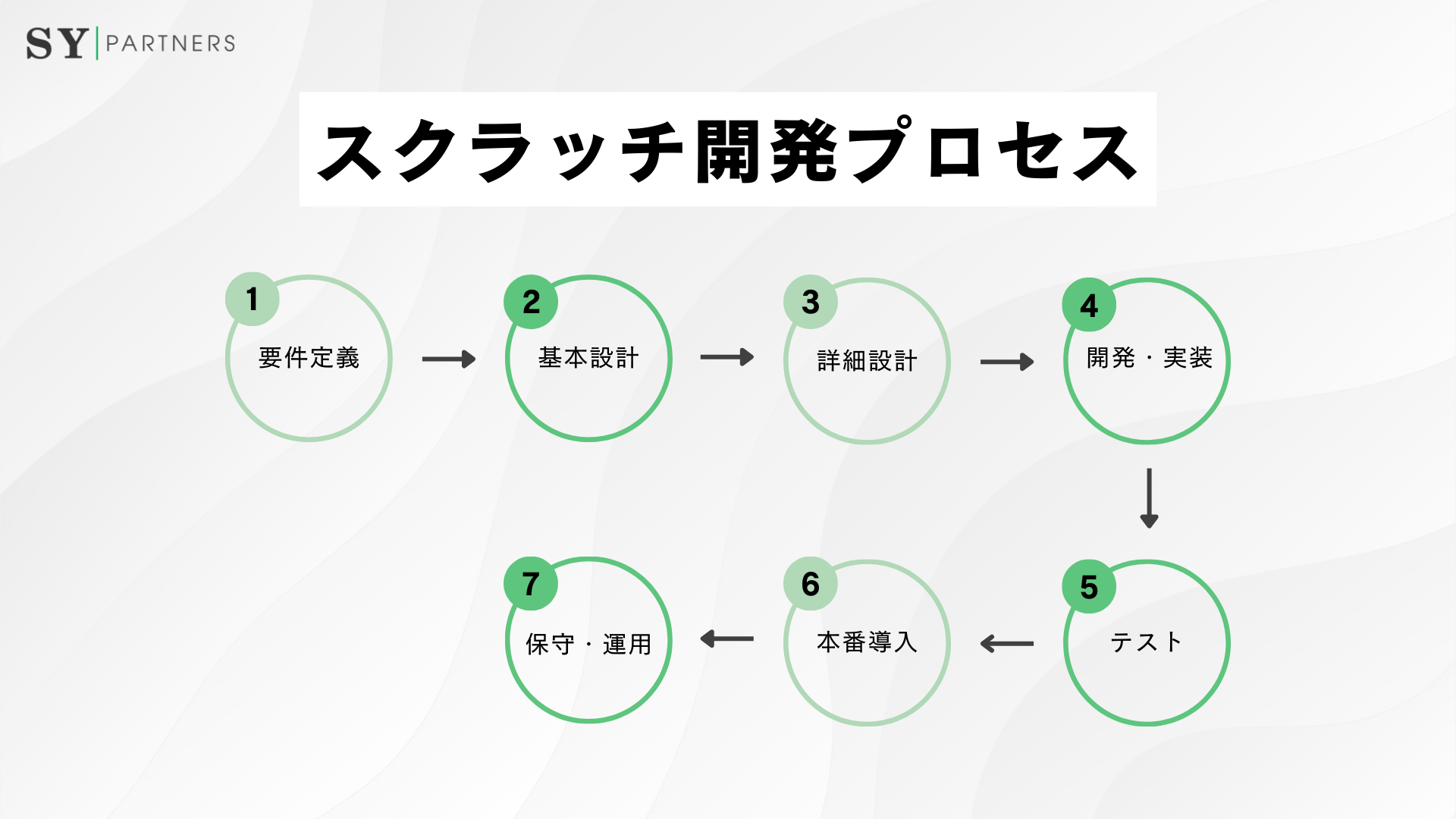

5. スクラッチ開発プロセス

スクラッチ開発はゼロからシステムを作り上げる性質上、プロセス管理が極めて重要です。一つひとつの工程が次の工程の基盤になるため、どこかで曖昧さや抜け漏れがあると、後戻りや修正が連鎖的に発生し、コストやスケジュールに大きな影響を与えます。

そのため、スクラッチ開発は「段階的に精度を高めるプロジェクト」として捉えることが求められます。

5.1 要件定義(Requirement Definition)

要件定義はプロジェクトの最初のフェーズであり、同時に最も重要なフェーズです。ここで「どの業務課題を解決するのか」「どの機能をシステム化するのか」を明確にしなければ、後続の工程すべてが迷走します。例えば、業務担当者とIT部門の認識がずれていると、完成後に「欲しかったものと違う」という事態が起こりかねません。

- 業務分析を徹底し、現状のフローと課題を可視化する

- 解決すべき範囲と優先順位を明示する

- 経営戦略とリンクさせ、IT投資が事業成長につながることを確認する

要件定義の段階で「経営層」「現場担当者」「開発者」の三者が共通認識を持つことが、スクラッチ開発を成功に導く最初の条件です。

5.2 基本設計(Basic Design)

基本設計は、システム全体をどのように構成するかを描くフェーズです。ここで定めるのは単なる機能一覧ではなく、モジュール間の関係、データフロー、システム全体のアーキテクチャです。

- システムの全体像を俯瞰し、将来の拡張や変更に対応できる設計にする

- 業務フローとシステムフローを照らし合わせて整合性をとる

- 現場と開発者の間で認識齟齬が起きやすいため、図解やプロトタイプを活用する

この段階での失敗は、後の詳細設計や開発で大規模な手戻りにつながります。逆に、しっかり設計しておけば、開発やテストがスムーズに進み、全体のコストを抑える効果が期待できます。

5.3 詳細設計(Detailed Design)

詳細設計は、基本設計をさらに具体化する段階です。機能ごとに入力条件、出力結果、エラー処理、画面遷移などを細かく定義します。また、ユーザーが触れるUIやUXを設計するため、顧客体験に直結するフェーズでもあります。

- 機能仕様を細かく定義し、曖昧さを排除する

- 実際のユーザー行動を想定し、UI/UXを設計する

- この段階でテストケースも検討しておくと、後の検証作業が効率化する

詳細設計が曖昧だと、開発フェーズで「解釈の違い」が発生しやすく、バグや不具合の温床になります。逆に明確であれば、開発者は迷わず実装に集中でき、品質の高い成果物を出せます。

5.4 開発・実装(Development & Implementation)

開発・実装は、設計を実際のシステムに落とし込む段階です。スクラッチ開発ではゼロから作るため、設計通りの品質を保つにはチームの技術力とマネジメント力が不可欠です。

- コードレビューを徹底し、品質を維持する

- 属人化を防ぐため、ドキュメント化を並行して行う

- ウォーターフォール一辺倒ではなく、アジャイル的なスプリントを取り入れて進捗を確認する

この工程を単なる「プログラミング作業」と捉えると失敗します。重要なのは「開発しながら品質を作り込む」意識です。

5.5 テスト(Testing)

テストは単なるチェックではなく、「業務で実際に使えるかどうか」を確かめる工程です。スクラッチ開発では標準パッケージのようなベースがないため、テストの重要性はさらに高まります。

テスト種別 | 内容 |

| 単体テスト | 各モジュールが単独で正しく動くかを確認 |

| 結合テスト | モジュール間が正しく連携しているか検証 |

| システムテスト | 全体が仕様通りに動き、性能も満たしているか確認 |

| ユーザー受入テスト | 実際の業務シナリオに沿って利用可能かを検証 |

特にユーザー受入テストは、現場で使えるシステムかどうかを最終確認する場です。ここで現場の声を取り入れることができれば、本番導入後の混乱を大幅に減らせます。

5.6 本番導入(Go-Live)

テストを経てシステムを本番環境に導入する段階です。最も緊張感が高い瞬間であり、リスクマネジメントが不可欠です。

- 既存システムからの移行計画を慎重に立てる

- バックアップやロールバック手順を準備し、障害発生時に迅速に対応できるようにする

- 一斉導入よりも、部門単位の段階的導入の方がリスクを下げやすい

導入時は技術面だけでなく、人材教育や業務周知も大切です。利用者が戸惑えば、システムそのものの評価を下げてしまいます。

5.7 保守・運用(Maintenance & Operation)

システムはリリースして終わりではありません。むしろここからが本当のスタートです。スクラッチ開発は独自設計であるため、継続的に改善・改修していく体制が不可欠です。

- ユーザー要望や業務変化に応じて機能を追加・修正する

- セキュリティパッチや法規制の改正に迅速に対応する

- 稼働状況を定期的にモニタリングし、パフォーマンスを改善する

保守運用を軽視すれば、数年後には「使えないシステム」になりかねません。スクラッチ開発を選んだ以上、長期的に責任を持つ体制を整える必要があります。

スクラッチ開発のプロセスは、一見すると一般的なシステム開発と同じ流れをたどります。しかし「ゼロから作る」という特性ゆえに、要件定義や基本設計といった初期工程の重みが格段に大きくなります。

ここでの精度が低ければ後戻りが発生し、莫大な追加コストにつながります。逆に、各工程を着実に進めれば、長期的に大きな競争優位を築けるシステム資産となります。

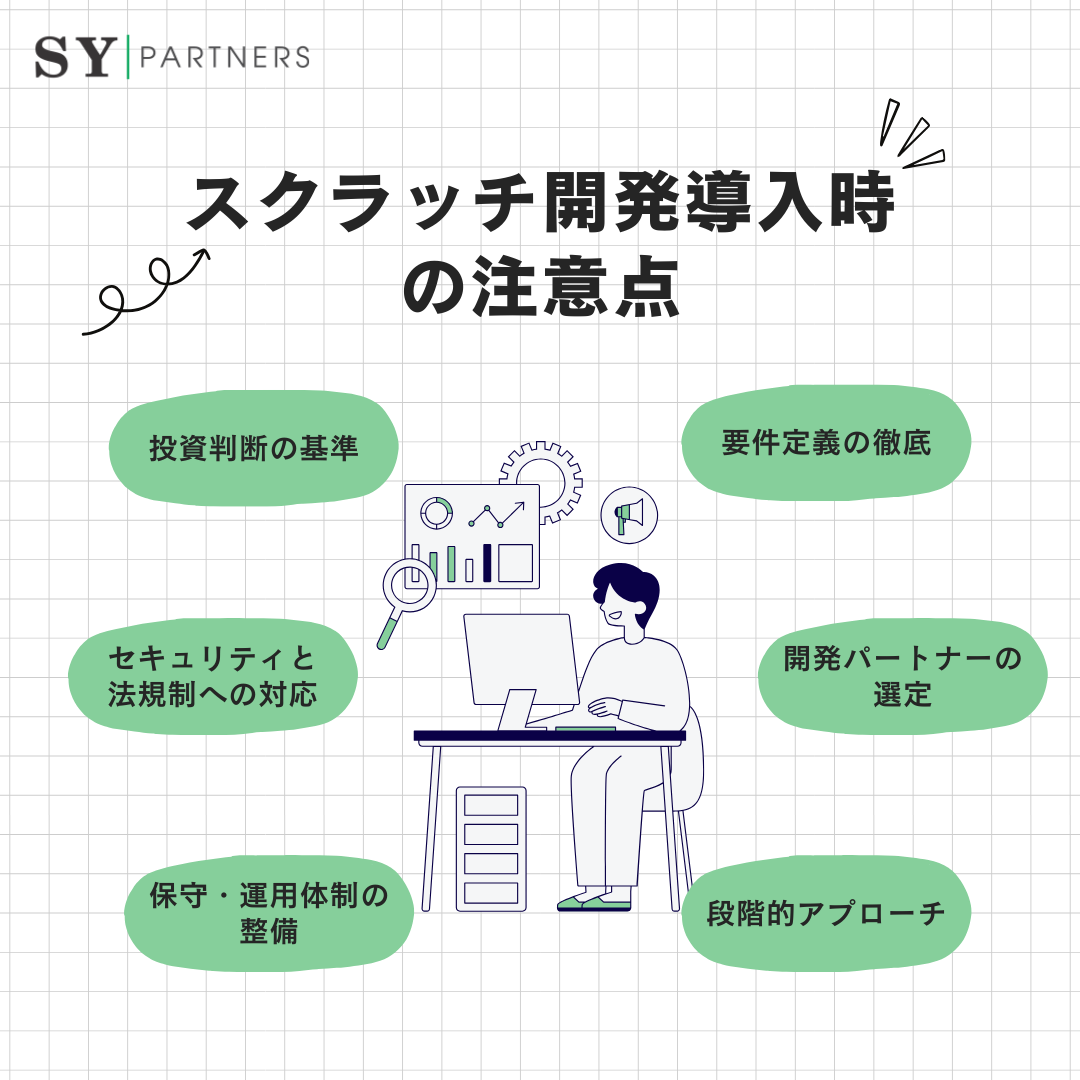

6. スクラッチ開発導入時の注意点

スクラッチ開発は高い自由度と引き換えに、失敗のリスクも大きい手法です。導入にあたっては、以下の注意点を押さえることが不可欠です。

6.1 要件定義の徹底

曖昧な要件定義はプロジェクト失敗の最大要因です。後から「この機能が必要だった」と判明すると、コスト爆発や大幅な遅延につながります。要件は「現場ニーズ」「経営戦略」「システム要件」の三層構造で整理し、優先度を明確にすることが重要です。

6.2 開発パートナーの選定

自社だけでスクラッチ開発を完結できる企業は多くありません。信頼できるSIerやベンダーとの協力が必要ですが、経験や実績を軽視すると「技術力不足」「認識の齟齬」といったリスクに直結します。ベンダー選びは価格だけでなく「実績」「保守体制」「相性」を基準に慎重に行うべきです。

6.3 段階的アプローチ

大規模なシステムを一度に完成させようとすると、失敗リスクは跳ね上がります。アジャイル開発や段階的リリースを取り入れることで、早期にフィードバックを得ながら進めるのが効果的です。最初は重要コア機能だけに絞り、次第に機能を追加していく方式が現実的です。

6.4 投資判断の基準

スクラッチ開発のROIは短期的には低く見えることが多いため、目先のコスト効率だけで判断すると導入を誤ります。重要なのは「長期的に競争優位を支える資産となるかどうか」です。短期ROIではなく、5年〜10年スパンの資産価値として評価することで、正しい投資判断が可能になります。

6.5 セキュリティと法規制への対応

パッケージ製品と異なり、セキュリティや法令準拠も自社責任で設計する必要があります。特に個人情報保護法や業界特有の規制(金融、医療など)に準拠できなければ、重大なリスクを抱えることになります。初期設計段階からセキュリティ専門家を巻き込むべきです。

6.6 保守・運用体制の整備

システムは導入後が本番です。属人化を避けるためには「ドキュメント整備」「ナレッジ共有」「保守体制構築」が必須です。また、担当者異動やベンダー変更に備え、引き継ぎ可能な仕組みを用意しておくことも重要です。

まとめ

スクラッチ開発は、既存のパッケージやクラウドサービスでは実現できない柔軟性と独自性を備えています。業務に完全適合したシステムを構築でき、将来的な拡張や変化にも対応しやすいため、長期的に見れば大きな競争優位を築ける可能性があります。特に基幹システムや差別化戦略を担う領域では、スクラッチ開発が唯一の解決策となることも少なくありません。

一方で、コストの高さ、開発期間の長さ、運用負荷の大きさといった現実的な課題も存在します。そのため導入判断においては、「短期効率を求めるのか」「長期的資産価値を重視するのか」という視点が欠かせません。他方式との比較を踏まえ、自社の戦略と照らし合わせながら、独自性による競争優位と投資リスクのバランスを取ることが成功のカギとなります。

よくある質問

Q1. スクラッチ開発は中小企業にも適していますか?

スクラッチ開発は一般的に大企業向けとされます。理由は、初期コストが非常に高く、開発期間も長期化するため、中小企業にとっては資金や人材面での負担が大きいからです。とはいえ、中小企業であっても独自性の強いサービスを展開している場合には、スクラッチ開発が唯一の選択肢になることもあります。

このようなケースでは、フルスクラッチではなく「部分スクラッチ+クラウド・ノーコード活用」というハイブリッド型を選ぶのが現実的です。必要な部分だけをスクラッチにし、残りは既存ツールを使うことで、コストと独自性のバランスを取ることが可能です。

ポイント | 解説 |

| 中小企業には負担が大きい | 初期投資・運用コストが重くのしかかる |

| 必要な場面もある | 独自サービスや特殊な業務には不可欠な場合あり |

| 解決策 | フルスクラッチではなくハイブリッド方式で導入 |

Q2. パッケージ導入とスクラッチ開発の最大の違いは何ですか?

最大の違いは「業務とシステムのどちらを基準にするか」です。パッケージ導入では、システムがすでに完成されているため、自社の業務をシステムに合わせなければなりません。導入はスピーディでコスト効率も良いですが、差別化や独自性は犠牲になります。

一方スクラッチ開発は、自社の業務に完全にフィットするシステムを作れるため、競争優位性や新しいビジネスモデルの構築に直結します。しかし、開発難易度やリスクも大きく、要件定義や設計段階の精度が極めて重要になります。

比較観点 | パッケージ導入 | スクラッチ開発 |

| 基準 | システムに業務を合わせる | 業務にシステムを合わせる |

| 導入スピード | 速い | 遅い(半年~数年) |

| コスト | 比較的安価 | 高額(数千万~数億円) |

| 独自性 | 限定的 | 高く差別化可能 |

| リスク | 低め(仕様に依存) | 高め(要件定義に依存) |

Q3. スクラッチ開発の失敗原因は何ですか?

失敗の典型例は「要件定義の不十分さ」です。システムに何を求めるのかを曖昧にしたまま開発を始めると、完成後に「現場が望むものと違う」という結果を招きます。これは特に、経営層・現場・開発ベンダーが目的を共有できていない場合に発生しやすいです。

また、開発パートナーとの認識齟齬も大きな要因です。技術的に可能なことと、実際の業務適合性は必ずしも一致しません。さらに、保守・運用体制を軽視すると、導入後にトラブルが頻発します。

失敗要因 | 説明 | 回避策 |

| 要件定義不足 | 機能や目的が曖昧で開発が迷走 | 初期段階で三者(経営・現場・開発)を巻き込む |

| ベンダーとの齟齬 | 認識のずれで機能が期待と異なる | 定例レビューや試作品検証で認識を合わせる |

| 運用体制不足 | 保守や改善の体制を整えない | 長期保守計画を事前に設計する |

Q4. スクラッチ開発は長期的に見て投資価値がありますか?

結論として、条件次第で十分に投資価値はあります。短期的には初期投資が大きくROIが低いように見えますが、長期的には自社に最適化された資産として活用でき、競争優位性を支える強力な基盤になります。

特に基幹システムや顧客差別化に直結する領域では、スクラッチ開発が唯一の選択肢となることが多いです。重要なのは「短期コスト」ではなく「長期資産」として評価する視点です。5年~10年スパンでの投資判断が成功を分けます。

観点 | メリット | リスク |

| 長期資産価値 | 競争優位や独自性を長期的に支える | 初期投資が高く回収まで時間がかかる |

| 柔軟性 | 市場や業務変化に合わせて拡張可能 | 設計を誤ると将来の負担に |

| 経営判断 | 戦略的投資として評価できる | 短期ROIにこだわると失敗する |

EN

EN JP

JP KR

KR