MVPの作り方:最小限で最大効果を出す設計術

新規事業を立ち上げる際、多くの企業や起業家が直面する課題は「市場に受け入れられるか分からないものに、どれだけ投資すべきか」という問いです。完成度を高めたプロダクトをいきなり市場に投入すれば、莫大なコストと時間を費やした挙句に顧客に響かず失敗するリスクがあります。逆に、検証を怠れば「自己満足のプロダクト」を作ってしまい、誰にも使われない結果に終わる危険性もあります。

このジレンマを解決する手段として注目されているのが MVP(Minimum Viable Product:実用最小限のプロダクト) です。MVPは「最小限の機能で仮説を検証する」という思想に基づき、短期間・低コストで市場に出し、ユーザーの声を基に改善していくサイクルを生み出します。

本記事では、MVPの概念や設計ステップ、注意すべき落とし穴、成功に導くポイントを、経営視点と実務視点の両方から詳しく解説します。これにより、スタートアップのみならず、大企業の新規事業開発にも活かせる知見を提供します。

1. MVPとは?

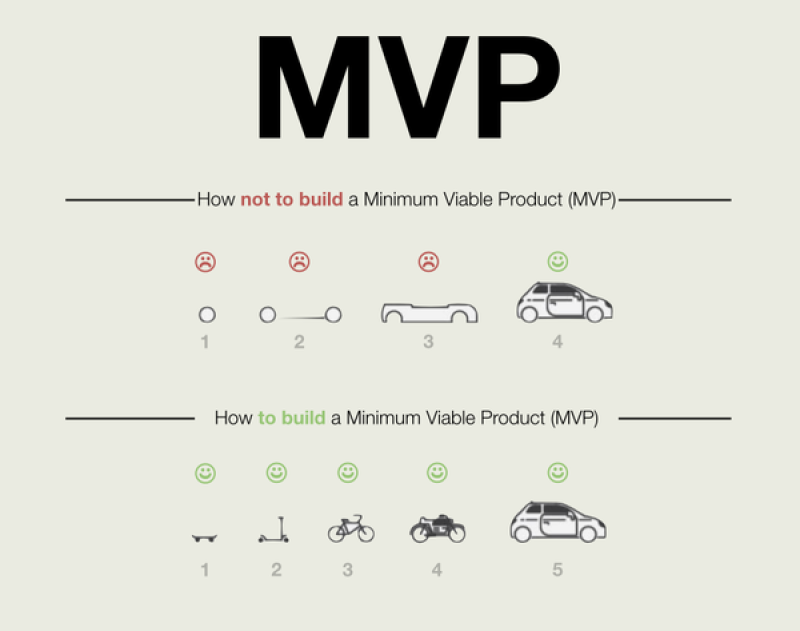

MVPとは、「ユーザーが価値を感じ取れる最小限の機能を持つプロダクト」のことを指します。完成度は必ずしも高くなくても構いません。大切なのは 「このサービスは使う価値がある」とユーザーに思わせられるか という一点です。

たとえば、移動手段を例にとれば、いきなり「自動車」を作るのではなく、まずは「歩くより便利な手段」としてスケートボードや自転車を用意し、その価値を試すという考え方です。ユーザーが「便利だ」と感じれば、その後に改良して車へと進化させればよいのです。

1.1 MVPの目的

MVPの最大の目的は「市場からの学びを最短で得ること」です。これは「売上を得る」よりも重要です。なぜなら、学びを得ることで次の方向性(改善かピボットか)が決まるからです。つまりMVPは、単なる試作品ではなく “仮説検証のためのツール” として位置づけられるのです。

1.2 リーンスタートアップとの関係

MVPはリーンスタートアップの中心的概念でもあります。「Build → Measure → Learn(作る→測る→学ぶ)」という学習サイクルを最短距離で回すために必要不可欠な要素であり、MVPなくしてリーンスタートアップは成立しません。

2. MVP設計のステップ

以下に、MVP設計の基本ステップを整理します。

番号 | ステップ | 内容 |

| 1 | 市場リサーチ・課題明確化 | 顧客の痛み、競合、ニーズを調査 |

| 2 | 仮説の設定 | 解決する価値や対象を明確に |

| 3 | 定性・定量ゴール設定 | 例:「10%が継続」「登録数100件」などの基準 |

| 4 | ペルソナの作成 | 想定顧客像を具体化 |

| 5 | MVPの形式選定 | オズ型、コンシェルジュ型、プロトタイプ型など |

| 6 | 最小機能設計 | コア価値だけにシンプルに |

| 7 | プロトタイプ作成 | コーディング・ノーコードなど柔軟に |

| 8 | ユーザーテスト・検証 | フィードバック → 改善サイクルへ |

| 9 | 効果測定とスケール判断 | 継続利用や投資判断へ進むか評価 |

実際に多くのガイドで、一貫して「価値検証を最速で行う」アプローチがすすめられています。

3. MVP開発でよくある失敗パターンと回避策

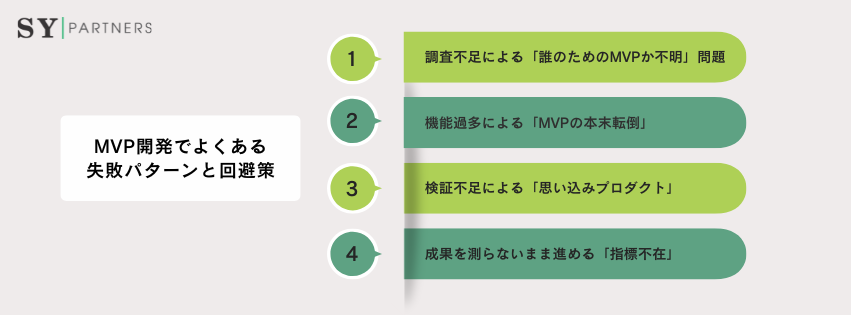

MVPは「最小限で最大の学びを得る」ための強力な手法ですが、そのシンプルさゆえに多くのチームが誤解や落とし穴に陥ります。ここでは代表的な失敗パターンを深掘りし、その背景と回避策を解説します。

3.1 調査不足による「誰のためのMVPか不明」問題

多くの失敗は、そもそも顧客理解が浅いままMVPを作ってしまうことから始まります。「こんなサービスがあれば便利だろう」という思いつきだけで開発すると、リリースしても誰にも刺さらない状況に陥ります。これは「誰の課題を解決するのか」が曖昧なまま進んだ典型例です。

回避策は、初期段階でユーザーインタビューや市場調査を徹底することです。たとえ10人でも良いので潜在顧客と話し、実際にどんな課題を感じているか、既存の代替手段は何かを把握する必要があります。この基盤があれば、MVPは「本当に試す価値がある検証手段」になります。

3.2 機能過多による「MVPの本末転倒」

「ユーザーに良い体験をしてもらいたい」という思いが強すぎると、MVPに余計な機能を詰め込みたくなります。結果、数カ月も開発に時間をかけてしまい、もはやMVPではなく「完成版」に近いものを作ってしまうのです。これでは「早く学ぶ」というMVPの最大のメリットを失います。

さらに、機能を増やすことで仮説が不明確になり、「結局何を検証したかったのか」がぼやけます。仮説検証ではなく「開発自己満足」になり、リスクを倍増させてしまいます。

回避策は明確です。MVPに入れる機能は「ユーザーが価値を感じる最小のもの1つ」に絞ることです。例えば「予約アプリ」であれば、初期段階では「予約ボタン」と「予約確認」の2機能だけで十分です。決済やレビューなどは後から追加すれば良いのです。

3.3 検証不足による「思い込みプロダクト」

MVPを作って満足してしまい、ユーザー検証を十分に行わないケースも多く見られます。実際にユーザーに触れてもらい、フィードバックを得てこそMVPの意味があります。検証を怠ると「作っただけで学びがゼロ」という最悪の結末になります。

特にありがちなのは、MVPを社内でテストして終わりにしてしまうケースです。社内メンバーはバイアスがかかっており、客観的な評価が得られません。本当に必要なのは「外部ユーザーがどう反応するか」を測ることです。

この問題を防ぐためには、リリース直後から積極的にユーザーインタビューや利用データ分析を行い、仮説が正しいのかを冷静に判断する必要があります。

3.4 成果を測らないまま進める「指標不在」

MVPは「仮説検証のツール」ですが、検証する指標を設定しないまま進めると、成功か失敗か判断できません。例えば「何人が登録したら次のフェーズに進むのか」「継続利用率が何%以上なら投資に値するのか」といったKPIがなければ、学びを数値化できず曖昧な議論に終始してしまいます。

回避するには、事前に 定性指標(顧客の反応・満足度) と 定量指標(登録数、アクティブ率、継続率など) を両方設定することが必須です。

4. 成功に導く3つの視点

落とし穴を避け、MVPを最大限活かすためには、以下の3つの視点を持つことが重要です。それぞれを実務的にどう適用するか、経営的にどんな意味を持つかを詳しく解説します。

4.1 仮説検証にフォーカスした設計

MVPは「何を検証したいのか」を出発点に設計すべきです。目的が不明確なまま作ると、学びが得られず失敗します。例えば「顧客が本当にサブスクリプションモデルを受け入れるか」を検証したいなら、支払いフローだけを簡易的に実装し、顧客が実際に購入意欲を示すかを確かめれば十分です。

経営的には、この視点を持つことで「市場が求めていない機能に無駄な投資をする」リスクを減らせます。

4.2 迅速なリリースと学習サイクル

MVPの強みは「早く出せること」にあります。完全版を目指して時間をかけすぎると、学びの機会を逃し、競合に先を越されます。たとえ粗削りでも、早く市場に出してリアルな反応を得る方が何倍も価値があります。

実務的には、「2週間でプロトタイプを出し、1カ月でユーザー検証」という短サイクルを意識するのが理想です。経営的には、市場機会を逃さないスピード経営を実現できます。

4.3 ユーザー中心の品質設計

MVPは「不完全でもよい」と言われますが、これは「体験の核」が欠けていてもよいという意味ではありません。ユーザーが「これなら価値がある」と感じられる体験部分だけは高品質に仕上げる必要があります。例えば動画配信サービスのMVPなら、「動画が途中で止まらず視聴できる」という体験は必須です。UIが粗削りでも、体験のコアが成立していれば検証できます。

経営視点では、ユーザーが価値を感じる瞬間を見極めることができれば、それが将来の収益源や成長ドライバーになるのです。

まとめ

MVPは「最小限の機能で最大の学びを得る」ための有効なアプローチです。限られたリソースで素早く市場に投入し、ユーザーの反応を得ながら仮説を検証することで、方向性を早期に修正でき、無駄な投資を防ぐことができます。これは特に新規事業において、スピードと柔軟性を確保するために欠かせない手法です。

また、MVPは単なる試作品ではなく、PMF(Product-Market Fit)に到達するまでの「学びの仕組み」として機能します。市場への投入と検証を繰り返すプロセスを通じて、企業はより確実に事業成長への道を描くことができるのです。

よくある質問

Q1. MVPはどれくらい小さく設計すればよいのか?

MVPは「最小限」であることが重要ですが、その「最小限」の解釈を誤ると意味を失ってしまいます。小さすぎればユーザーに価値を感じてもらえず、学びを得られません。逆に大きすぎれば開発に時間とコストがかかり、MVPのスピード感を失います。

理想的なのは「ユーザーが価値を感じるコア体験だけを形にする」ことです。例えば動画配信サービスなら「動画を選んで再生できる」だけで十分です。コメント機能やランキングなどは、後で追加すればよいのです。

つまりMVPのサイズを決める基準は「ユーザーが本当に解決したい課題に触れられるかどうか」であり、そこを外さない限りシンプルであるほど良いと言えます。経営層は「どの機能を省いても本質的な検証は成立するか」を問い続ける必要があります。

Q2. ノーコード/AIツールで作るMVPは有効ですか?

非常に有効です。MVPの目的は「迅速に市場から学びを得る」ことですから、開発スピードを劇的に上げてくれるノーコードやAIは理想的な選択肢です。Bubble、Webflow、あるいは生成AIを活用すれば、非エンジニアのチームでも数日でプロトタイプを形にできます。

もちろん、ノーコードで作ったMVPは本格開発にそのまま使えない場合もあります。しかし初期段階では「コードの品質」よりも「仮説を検証できるかどうか」が重要です。ノーコードは「学びのコストを最小化」する役割を果たします。

経営的に見れば、ノーコード活用は「人材不足」や「初期投資を抑えたい」という課題を解決する手段にもなります。スピードとコスト効率を両立できるため、特に中小企業や新規事業チームには大きな武器になるのです。

Q3. MVPの成功をどのように測定すればよいですか?

MVPは「市場からの学び」を得るためのツールであるため、成功の基準も「学びが得られたかどうか」に置かれるべきです。しかし実務的には、定性と定量の両方で明確な指標を設定する必要があります。

定量的には、登録数、利用率、継続率、離脱率などが挙げられます。例えば「初月で100人が登録し、そのうち20%が継続利用した」といったデータがあれば、仮説の妥当性を測る基準になります。

定性的には、インタビューやアンケートで「このサービスは便利か」「代わりにお金を払ってもよいか」といった声を収集します。ユーザーの感情や行動の変化を確認することで、数値だけでは見えない価値の手応えを得られます。これらを組み合わせて評価することで、MVPの真価が見えてきます。

Q4. MVPから正式版に移行するタイミングは?

MVPの目的は「仮説検証」であり、正式版に移行するのは「検証結果が十分に肯定的」になった段階です。例えばユーザーが繰り返し使っている、課金してでも利用したいという意欲を示している、ポジティブな口コミが自然発生しているなどがサインです。

重要なのは「外部のユーザーが自発的に価値を認めているか」を見ることです。社内や知人からの評価だけで移行を決めるのは危険です。

経営視点では、この移行の判断が「追加投資」を決める重要な節目です。過度に早くスケールすれば資金を浪費しますし、遅すぎれば市場機会を逃します。適切なKPI(リテンション率、課金率、NPSなど)を設定し、それを満たしたら次の段階に移行するという仕組みが必要です。

EN

EN JP

JP KR

KR